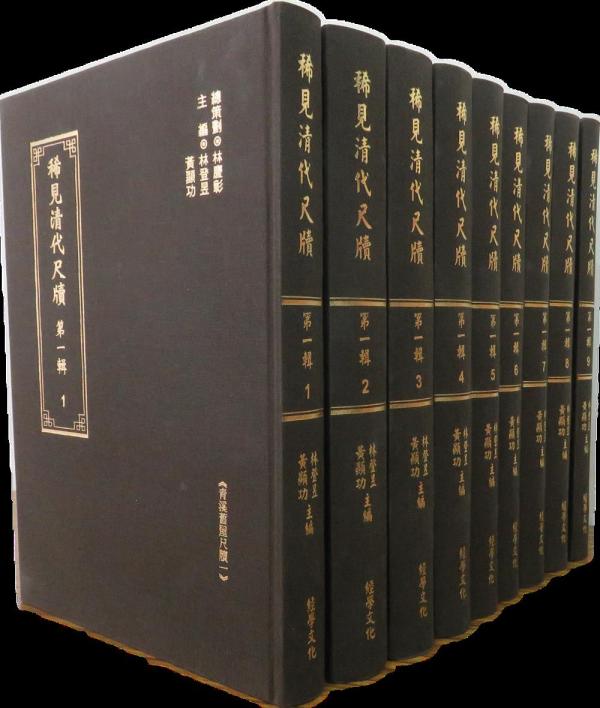

精裝46冊、原件彩色圖檔與釋文對照的《稀見清代尺牍》(第一輯)《青溪舊屋尺牍》《通義堂尺牍》4月20日在上海圖書館亮相,這是海峽兩岸古籍界攜手、耗時八年完成的孤本尺牍整理成果。

尺牍是古人的書信,作為一種珍貴的原始文獻,曆來深受學者重視。上海圖書館有收藏名人尺牍的傳統,自1939年顧廷龍主持合衆圖書館以來,一直高度重視手稿文獻的收集、整理和出版。經過半個多世紀來的不斷征集和各方捐贈,目前,上海圖書館館藏明清至20世紀初的尺牍文獻超過12萬通,是國内公共圖書館收藏名人尺牍數量最多的機關。

《青溪舊屋尺牍》《通義堂尺牍》是上海圖書館衆多尺牍中文獻數量大、涉及人物多、學術含量高、文字辨識難的原件合集之一。這個以清代學者、揚州學派代表人物劉文淇(1789-1854)、劉毓崧(1818-1867)父子為中心的珍稀資料寶庫,涉及人物460餘人、信函3041封。其中有清代道光前後的一批知名學者,如阮元、汪孟慈、劉寶楠、劉寶樹、劉恭冕、包世臣、吳讓之、梅伯言、曾國藩、魏源、丁晏等,字裡行間記錄了大量當時的社會生活、文人交往、學界動态、書籍刊刻等資訊,具有很高的史料價值。

上海圖書館研究館員陳先行回憶,1980年,劉氏後人将這批珍貴尺牍整體捐贈給上海圖書館,上圖當即組織人力修複裝裱、整理編目,為日後進一步研究整理奠定了基礎。2010年,台灣古籍保護學會一行造訪上海圖書館,雙方确定了整理清代尺牍的方向,并敲定标釋《青溪舊屋尺牍》與《通義堂尺牍》。

2011年起,标釋工作正式啟動。“出版‘劉氏尺牍’是相當艱辛的工作。首先,除了對劉氏父子的生平背景及學術成就必須先期鑽研外,還要逐一了解與劉氏父子通函者的生平。其次,标釋之難,整體而言在于辨字功力,有時,一字之誤即影響句讀甚至通篇的正确性;有時,對通函者背景不清即不知文句含義;有時,不知清代好用異體字及俗體字習性,亦易瑣碎解讀;有時,不知當世普用之術語,往往受一語之苦而無解。此外,還有原作者删字删句、增字增句的問題等。當然,全書主要的難度還在于草字的辨讀,如形似而誤的草書最為普遍。”台灣古籍保護學會會長林登昱談到,“劉氏尺牍”的出版是參與标釋、校稿、審稿的30餘位兩岸專家通力合作的成果,“期盼第一批成果得到反響,《稀見清代尺牍》(第二輯)繼續開展,持續擴大古籍保護事業及其功能。”

“中華古籍保護,任重而道遠。《青溪舊屋尺牍》《通義堂尺牍》新書首發,不僅見證了海峽兩岸古籍界的文獻出版合作成果,也展現了兩岸學者對中華文化的認同,具有重要的學術價值和社會意義。”上海圖書館館長陳超說,讓孤本不孤、化身千百,上海圖書館将持續深入開展古籍再生性保護,不斷整理出版館藏尺牍文獻,為學術界和書法藝術愛好者提供可資利用與鑒賞的文本。

欄目主編:施晨露 文字編輯:施晨露

來源:作者:施晨露