通過對世德堂本《西遊記》“陳元之序”的分析, 康光祿就是唐征鶴, 征鶴的父親唐順之是唐宋古文大家, 既擅作古文, 也擅作今文, 《西遊記 》既是一部證道書, 更是史書, 其“史”的性質在于三藏隐涉的是嘉靖皇帝, 三藏取經故事隐射的是嘉靖皇帝南巡, 孫悟空是唐順之的自我寫照, 《西遊記 》的原作者就是唐順之。

筆者在《昆明師範學院學報》發表的文章《讀陳元之序》中, 分析了唐光祿就是唐鶴征以及鶴征之于《西遊記》的關系。但是鶴征并不是《西遊記 》的原創者。如果有人是以認為鶴征是原作者, 那顯然是不正确的。我們至多隻能說, 他是世德堂百回本《西遊記》的改寫者, 或用現在一種流行的說法, 最後的寫定者。那誰是《西遊記》的原創者呢? 這是一個很古老的問題, 一向的意見以為并沒有什麼原創者, 因為小說是經過了從宋代到元代到明代長期演化, 世代累積而成的, 是民間藝人集體共創的成果。這樣一種說法普遍為大家所接受, 迄今未見有人提出過質疑。

然而筆者現在要指出, 這種說法是不對的。《唐僧取經詩話》固然可以追溯到宋代或者更早, 但是卻和明代的 《西遊記》是完全不同的。我們現在所見的百回本《西遊記》, 是源自于一種 16世紀中葉創作的“古本” , 而這一“古本”的作者就是鶴征的父親唐順之(1507 -1560)。

大家肯定會非常懷疑:怎麼會是這樣呢? 有什麼根據沒有? 根據就是陳元之的序啊! 但陳序不是直截了當地指名道姓, 卻用了不少扭曲或隐晦之語把真相遮掩起來, 故不是很明白地就能看出來。否則, 無須到現在才來作這個考證, 問題大概早在胡适的時代就解決了。

一 、唐順之其人

唐順之在明代是大名鼎鼎的人物, 不過現在已不是一般年輕人所耳熟能詳的名字了。中文系的學生大概還都知道, 他是明代的唐宋古文家。文學史教科書裡一般都有專節論述他, 把他和王慎中并列, 或再加上歸震川和茅鹿門, 稱之為“唐宋派”。但沒有一本書提到他和《西遊記 》的關系,更不要說他就是《西遊記》的作者了。章培恒和駱玉明主編的《中國文學史》對他作了這樣的評價:

唐順之, 王慎中等人既如此輕視感情, 鄙薄文學, 他們 在文學創作上, 當然不可能有什麼可觀的成果。唐順之早期的詩歌, 還較講究藝術形式, 如《元夕詠冰燈》詩, 雖不見如 何出色, 對詞藻、 色澤的運用尚屬巧妙。但連這種詩他後來 也棄之不屑為了。

章、 駱兩先生的書大概可以說代表了比較新的觀點, 是以難 怪盡管自 80年代以來, 對《西遊記》作者問題的探讨一直頗 為熱鬧, 大家卻一直沒有把目光投向這位失寵的作者。

倒是過去的錢基博先生, 對順之頗有好感。他在所著的《中國文學史》第六編第九節中這樣說:

武進唐順之, 字應德, 學問淵博 , 自天文地理樂律兵法以緻勾股壬奇之術, 無不精研, 其文章法度 , 具見《文編 》一書, 所錄上自秦漢以來, 而大抵從唐宋門庭沿溯以入, 分體排纂, 蓋清姚鼐《古文辭類纂 》之所昉, 而辟清代三百年文學之徑途者也。傳有《荊川集》十八卷。集中書牍最多, 大半膚言心性, 多涉禅宗, 而喜為語錄鄙俚之言, 殊為不取。惟《答曾石塘總制第二書》, 感慨振發, 學韓愈 《與鄂州柳中丞書》 , 遜其雄遒;而言外見諷, 意思深長, 則故過之。其他序記諸作, 則多簡雅清深, 不失大家矩矱。而傳志表墓之文, 最為可觀。其尤著名者, 《叙沈希儀廣右戰功》一篇, 至八千二百言, 古今推為奇作。其中叙次曆曆如繪, 備極聲色;《明史 沈希儀傳》采之, 焯有生氣。然自捕韋扶谏以下, 稍嫌枝蔓。所記誘縛岑金事, 雖曲折盡情, 而亦拉雜有小說氣。其他叙事謹嚴, 确有史裁;而于故舊之際, 情韻不匮, 抑揚往複, 上接歐陽修, 下開 歸有光, 在明 中葉, 屹然 為一大宗。

稱其為明中葉“一大宗”, 而對于記叙沈希儀, 長達 8000餘字的《廣右戰功》一文, 尤推崇備至, 認為 “叙次曆曆如繪, 備極聲色” , 是古今之 “奇作” 。惟于其 “喜為語錄鄙俚之言” , “亦拉雜有小說氣” , 似有所不滿。而這一點, 在此必須加以指出, 卻正讓我們看到了順之作為一個古文家和作為一個小說家之間的聯系。

不過, 最推崇順之文筆才華的莫過于順之的外孫孫慎行了。孫慎行(1565 -1636), 官至禮部尚書, 在《讀外大父荊翁文集識》一文中曾這樣稱贊其外祖父的“今古”文章的:

慎行自少即聞外大父荊翁先生古文今文世世師也。已, 乃誦讀今文, 愛玩之而不敢學。已, 又誦讀古文, 愛玩之而益不敢學。

所謂“今文” , 乃指白話文。 錢老先生隻能欣賞順之的“古文” , 不喜其用“鄙俚之言”, 而孫慎行卻認為順之的“古文”和“今文”都堪為萬世之師。孫并用“古文”和“今文 ”, 更清楚地顯示了順之既是一個優秀的文言散文家, 同時又是一個寫通俗白話文的能手, 而這一點, 迄今為止, 很少有人注意及之。

順之在《明史》中有傳, 是和朱纨、 張經、 胡宗憲、 曹邦輔、 李遂并列在一起的。這顯然是出于對他抗倭業績的考量。但在叙其抗倭之後, 又專門稱述其博學:

順之于學無所不窺, 自天文、樂律、地理、兵法、弧矢、勾股、壬奇、禽乙, 莫不究其原委。盡取古今載籍, 剖裂補綴, 差別部居, 為左, 右, 文, 武, 儒, 稗六編于世, 學者不能窺其奧也。為古文, 洸洋纡折有大家風。

并且又說其子鶴征:

亦已博學聞。

這一點很值得注意。《西遊記》名義上是寫唐僧取經的故事, 實際上内容甚為豐富, 上至天文, 下到地理 , 人間天堂, 妖魔鬼怪, 飛禽走獸, 武功兵法, 草本煉丹, 無所不有, 無所不精, 可見作者須是一個學問淵博的人, 方可寫得出來。順之父子的淵博, 在明代大概是公認的, 故《明史 》上特别加以記載。我們讀了《明史》和錢基博的 《文學史》以及孫慎行的文章後, 難免會有這樣的聯想, 這位能“古文”又能“今文” , 并能繪聲繪影有小說家氣的博學者會不會就是《西遊記》的原作者呢?

但無論《明史》還是錢基博還是孫慎行, 隻是向我們提供了一個不同的視角, 讓我們看到唐順之和《西遊記》可能會有的關聯, 充其量隻能算是排除了唐不可能是《西遊記》的作者這樣一種偏見, 卻無法建立他對于 《西遊記 》的著作權。能夠證明順之為《西遊記》的原作者, 舍陳元之序, 大概是找不出更為原始、 更為可靠、 更為權威的資料了。可陳序 又不是大家都可以看得明白的, 是以我們必須先繞一個圈子, 做許多釋“今典”的考證工作, 然後才能回過頭來讨論陳序對此問題的說法 。

二 、《西遊記》是證道書, 更是史書

讓我們先來回答這樣一個問題:《西遊記 》究竟是一部什麼書?

自明末清初以降, 差不多一律是把《西遊記》看成是一部證道書, 故我們有《西遊證道書》, 《西遊真诠》, 《新說西遊記》 , 《西遊原旨》, 《通易西遊正旨》等等不同的版本在清朝陸續地出版。直到“五四”以後, 胡适先生出來考證《西遊記》 , 才把這種說法推翻。他在著名的《〈西遊記〉考證》一文的最後說:

《西遊記》被這三四百年來的無數道士, 和尚, 秀才弄壞了。道士說, 這部書是一部金丹妙訣。和尚說, 這部書是禅門心法。秀才說, 這部書是一部正心誠意的理學書。這些解說都是《西遊記》的大仇敵。現在我們把那些什麼悟一子和什麼悟元子等等的“真诠” “原旨”一概删去了, 還他一個本來的面目。至于我這篇考證本來也不必做;不過因為這極明白的滑稽意味和玩世精神, 都要妄想透過紙背去尋找 “微言大義” , 遂把一部《西遊記》罩上了儒, 釋, 道三教的袍子; 是以, 我不能不用我的笨眼光, 指出《西遊記》有了幾百年 逐漸演化的曆史;指出這部書起源于民間的傳說和神話, 并無“微言大義”可說;指出現在的《西遊記 》小說的作者是一位“放浪詩酒, 複善諧谑”的大文豪作的, 我們看他的詩, 曉得他确有“斬鬼”的清興, 而絕無 “金丹”的道心, 指出這部《西遊記》至多不過是一部很有趣味的滑稽小說, 神化小說; 他并沒有什麼微妙的意思, 他至多不過有一點愛罵人的玩世主義。這點玩世主義也是很明白的;他并不隐藏, 我們也不用深求。

胡适的影響很大, 又有魯迅的呼應, 是以“很有趣味的滑稽小說”,“并無微言大義”這樣的觀點便很快被大家接受了, 取代了“證道說”。時至今日, 仍有不少學者奉為圭臬。但我們且想一下, 我們寫一篇小文章, 尚且會有一個目的, 更何況是一部大著作呢! 這就有如造一棟上海金貿大廈那樣的摩天大樓, 卻說是造着玩的一樣, 誰會相信呢?

這樣的兩種說法, 一為證道, 一為遊戲, 哪一種接近于事實的真相呢? 當然是證道說。陳元之的序說得很明白:餘維太史漆園之意, 道之所存, 不欲盡廢。

“太史”就是司馬遷, “漆園”就是莊周。這不是明示我們, 《西遊記》含有“史”和“道”的用意嗎? “道”在序中可以有歧義, 以緻現代有些學者狹隘地解釋為全真派道教的 “金丹大道” 。但實際所指是一種儒釋道三家合一的道, 即更為廣義的道。故無名子在《西遊原旨》跋中謂“明三教之一源也” , 實可謂深得其中之三味。但不管狹義之道還是廣義之道, 均為哲理, 均屬于“子”的範圍。是以陳序在最後不言“道”而改言“子 , 以“子”、 “史”來并指《西遊記》所具有的 含義。

是以回歸曆史, 回歸作者本意, 清朝的 “證道說 ”實在并未十分偏離作品的原旨, 雖然有牽強附會之處。然而筆者在這裡的目的, 并不是要替證道說作一個辯護, 而隻是想指出, 證道說固然有其闡幽釋微的價值, 但不能否認是片面的, 而且對于後來的讀者, 是有誤導性的。因為陳序明确告訴我們, 《西遊記》既是一部哲理的書, 同時又是一部“史”書, 而證道說卻隻強調其哲理的一面, 言其一而不及其二。大家之是以長期以來不能搞清 《西遊記》的真正作者, 同過分強調證道之意而導緻我們忽略了小說的史的一面, 是不無關系的。

說《西遊記》是“史” , 大家大概不會輕易相信。唐僧雖為真實的人物, 但小說裡面的取經故事跟曆史原貌相去何止十萬八千裡, 豈可稱之為“史”? 實際上陳序所謂的“史” , 并非指唐朝的玄奘取經之史, 而是指明三藏的史, 而這一點大家過去一直沒有充分地注意到。而且有不少研究者迄今都追随胡适, 堅持百回本 《西遊記 》是從民間起來, 經元代 平話本長期演變而來的, 雖然他們都從未見到過元代的平話本。

《西遊記》寫明朝, 同長春真人或元代的什麼平話本是沒有關系的, 清紀昀在其所著的《閱微草堂筆記》中其實已經說得非常清楚:

吳雲岩家扶乩, 其仙自雲邱長春。一客問曰:“《西遊記》果仙師所作, 以演金丹旨乎?”批曰:“然。”又問:“仙師書作于元初, 其中祭賽國之錦衣衛, 朱紫國之司禮監, 滅法國之城東兵馬司, 唐太宗之大學士, 翰林院 , 中書科, 皆同明制, 何也?”乩忽不動。再問之, 不答複, 知已詞窮而遁矣。然則《西遊記》為明人依托無疑也。

紀昀在上引段落中提到的明代官制共有五種:錦衣衛, 司禮監, 東城兵馬司, 翰林院, 和中書科。對不對呢? 查 《明史 職官志》 , 此五種官制均有著錄:

錦衣衛:掌侍衛, 緝捕, 刑獄之事。

司禮監:為宦官十二監之一, 理皇城内一應儀禮刑名。

東城兵馬司:即東, 西, 南, 北, 中五城兵馬司之一, 巡捕盜賊, 疏理街道及犯火禁之事。

翰林院:掌制诰, 史冊, 文翰之事, 以考議制度, 評正文書, 備天子顧問。

中書科:掌書寫诰敕, 制诏, 銀冊, 鐵券等事。

其實《西遊記》裡提到的明代官制, 還不止以上五種。下面再舉三例, 作為補充:

(1)禦馬監;

(2)欽天監;

(3)光祿寺。

“禦馬監”出現在小說的開始部分, 孫悟空初至上界, 玉帝要授他一個官職, 武曲星君道:“禦馬監缺個正堂管事。 ”玉帝道:“就除他做個弼馬溫罷。 ”“欽天監”出現在三藏啟程 往西天取經的時候, 有欽天監奏曰:“今日是人專吉星, 堪宜出行遠路。 ”而 “光祿寺 ”在小說中從頭到尾出現過好幾次。查《明史· 職官志》 , 禦馬監為宦官十二監之一, 但裡面并沒有所謂的“弼馬溫”一職;欽天監掌察天文、定曆數、占候、 推步之事; 光祿寺前已作過解釋, 茲不贅。這三種官制中, 禦馬監和欽天監為明代的官制名稱, 惟光祿寺, 為唐明兩代所共有。

這些明代的官制名稱, 清楚地表明小說産生于明代, 并以明代為背景。但産于明代并以明代為背景大概并不足以使《西遊記》成為史, 因為所謂的史, 是指真人真事的記錄。《西遊記》裡面有沒有明代的真人真事呢?

三 、三藏就是嘉靖皇帝

過去已有學者注意到小說中有不少地方是影射嘉靖朝的政治。比如已故河南大學中文系的教授邢質平先生說:

就吳承恩在作品中的基本思想傾向而言, 則是崇儒釋排道思想占據主導地位 。他頌揚唐太宗, 揭批明世宗就是在上述思想支配下的具體展現。為了避開當時殘酷的文字獄,他沒有采用正面譴責的手法, 而是把朱厚熜的種種醜惡行徑, 分别放在西行途中的各國國王身上加以鞭笞。例如,烏雞國王被獅猁怪化身的全真道人利用道術騙取信任, 與之稱兄道弟, 最後将其推入井中害死, 全真道人篡奪了王位。這與明嘉靖皇帝朱厚熜貪财好色, 企圖長生不老, 崇奉道士邵元節之妖術, 隐居深宮, 不理朝政, 專服丹藥以求長生之蠢事極其相似。 又如車遲國的三個道人為虎力大仙, 鹿力大仙, 羊力大仙的化身 , 他們欺上壓下, 殘害人民, 無惡不作。從他們身上我們可以看到明代道士邵元節, 陶仲文的影子。而比丘國王的崇道, 較之烏雞國王, 車遲國王更有甚焉。

是以他得出結論說:

把這些崇道的國王捏合在一起, 就成為一個比較典型的迷信道教的帝王, 這一帝王也就是明世宗朱厚熜的化身。

邢先生看出來《西遊記》裡的國王, 大都是跟明世宗有牽連的, 這無疑非常正确。但他不知道這些烏雞國等國的國王隻是世宗的分身而已。在小說裡, 世宗還有一個正身, 而這個正身不是别人, 就是“取經 ”的唐三藏! 說得更清楚一點,《西遊記》的唐三藏并不是我們一向是以為的唐朝的玄奘和尚, 而是明朝的嘉靖皇帝。《西遊記》, 自孫悟空被壓到五行山下以後的部分, 大體上是一個描寫明“三藏 ”的故事。

說三藏是嘉靖皇帝 , 恐怕要讓很多人都大吃一驚。其實這并非筆者有意危言聳聽, 嘩衆取寵, 而是陳元之在序裡面明白無誤地寫着的。這裡再把序中相關的原文抄引一遍:

三藏, 藏神, 藏聲, 藏氣之三藏, 以為郛郭之主。

“三藏”是一個佛學術語, 一般英譯為 tripitaka, 指經, 律,論。丁福保的《佛學大辭典》解釋說:“此三者, 各包藏文義,故名三藏。經說定學, 律說戒學, 論說慧學, 因之而通三藏達三學者, 稱為三藏。特為真谛玄奘等翻譯師之稱号。”但是陳序卻給“三藏”重新下了一個定義 , 說《西遊記》裡的三藏, 是“藏神, 藏聲, 藏氣”的 “三藏”, 同“經,律, 論”的“三藏 ”是毫無關系的。什麼是 “藏神, 藏聲, 藏氣”呢? 大家都知道精, 氣, 神, 即元精, 元氣, 精神, 為人體之“三寶”。一個藏有精、 氣、 神的人當然是一個活人, 而不是死人。 “神, 聲, 氣”, 表面上似不同于“精, 氣, 神”,實際上可了解為精, 氣, 神的另一種說法, 因為一個有精神的人, 必然也是會發出聲音, 會說話的。但神, 聲, 氣又都是多義字, 故還可以作這樣的解釋:神即神仙, 聲即聲色,氣即火氣。如果作這樣的解釋, 大家就可以看到這個“藏神,藏聲, 藏氣”的活生生的人同時又是一個迷戀神仙, 耽溺聲色, 而又火氣很大的人。這個人是誰呢? 他就是 “郛郭之主” 。“郛郭”指城堡, 可以了解為隐指北京的紫禁城堡。紫禁城堡的主人當然就是皇帝了。

這也難怪三藏啟程“取經”, 要“唐王排駕, 與多官送至關外” 。曆史上曾有哪一位僧人可以使高高在上的皇帝纡尊降貴, 同文武衆官排駕, 把他遠送至關外的? 而最明顯地披露三藏為皇帝的則莫過于《祭孤榜文》了。 《榜》曰:

太宗皇帝選集諸僧, 參禅講法。大開友善門庭, 廣運慈悲舟楫, 普濟苦海群生, 脫免沉河大罪。仗此良因, 邀請清都绛門, 乘吾勝會, 脫離地獄樊籠。

請注意, 這裡的主語是誰? 是三藏。如果三藏真是一位僧人, 豈有如此能力可以動員全體清宮绛闕的皇族成員都來聽他開經演法? 這是皇帝才能做到的事啊! 不過以上文字引錄自陽緻和本《西遊記》, 到了百回本《西遊記》, 已看出這同僧人的身份不符, 遂改加 “此奉太宗聖命”的字樣, 巧妙地遮掩了過去。修改後的《濟(祭)孤榜 》頗長, 茲不再引,讀者可自行比對。

雖然“郛郭之主 ”之為皇帝, 大概是無需争論的, 但陳序并沒有明确指出他就是嘉靖皇帝, 這一點恐怕還是不能打消某些人的疑慮。其實我們想一想, 有這個必要嗎? 這在當時不是顯而易見的嗎? 一個迷戀神仙道士, 嗜好女人采戰之術, 又動辄加怒于其臣子, 輕則貶官為民, 重則杖死于廷, 除了皇帝還能是誰呢? 即使在今天, 我們都可以很容易地看出來《西遊記》所隐射的皇帝, 除了世宗, 大概是不可能找得出第二個人來的。不過為了使大家更為信服, 還是舉幾個例子來作一個說明:

禦弟,

江流兒,

化生寺,

目眚老祖母,

茲分條說明之。

(一)《西遊記》裡的三藏是唐王的禦弟。唐王對三藏道:

“法師果能盡此忠賢, 不怕程途遙遠, 跋涉山川, 朕情願與你拜為兄弟。 ”以後就以“禦弟”稱呼三藏。真實的唐太宗并沒有跟玄奘和尚結為兄弟, 故所謂的 “禦弟”和曆史并不吻合。但作這樣的篡改, 卻和世宗的情況相吻合。世宗的堂兄武宗沒有子嗣, 英年早逝, 世宗正是以 “皇禦弟”的身份, 在皇宮和大臣的擁戴下 , 入北京承繼大統的。

(二)《西遊記》裡三藏的小名叫“江流兒”。真實的唐玄奘是河南洛州缑氏人, 同 “江 ”從未發生過什麼關系。但“江”卻同世宗大有關系。其父睿宗興獻皇帝祐杭, 成化二十三年封興王, 弘治四年建邸德安, 後改安陸 (《明史》 ,3351頁)。世宗即在安陸出生。安陸, 後改名锺祥, 位于湖北省中部, 西濱漢江 (《明史 · 地理志》 , 1076 頁)。漢江為長江最長的支流, 世宗入繼大統, 沿漢江溯流而上, 進發北京。故以“江流”為号, 乃是隐指世宗的出生地。

(三)《西遊記》裡唐太宗叫三藏前去化生寺, 選擇吉日良辰, 開演經法。為什麼寺名不叫别的, 卻叫化生寺呢? 這也是同世宗的出生有關。世宗出生正午, 其父正伏幾小睡,朦胧中見玄妙觀純一道士進入宮内, 醒來宮人報喜世子降生。故興獻王認為世宗是由純一點而“化生 ”。

(四)《西遊證道書 》補三藏出身, 提到了他有一位“目眚老祖母” , “住在南門頭一個破瓦窯裡, 每日上街叫化度日。 ”在相隔 18年後, 三藏尋到婆婆, 就将舌尖與婆婆舔眼, 須臾之間, 雙眼舔開, 仍複如初。小說裡的這位“目眚”婆婆實際上就是世宗的祖母, 邵氏孝惠太後。請看《明史》中的邵太後傳:

孝惠邵太後, 憲宗妃, 興獻帝母也。父林, 昌化人, 貧甚, 鬻女于杭州鎮守太監。妃由此入宮, 知書, 有容色。成化十二年封宸妃, 尋進貴妃。興王之藩, 她不得從, 世宗入繼大統, 妃已老, 目眚矣 , 喜孫為皇帝, 摸世宗身, 自頂至踵。已, 尊為皇太後, 嘉靖元年上尊号曰壽安。

世宗入繼大統, 對邵氏甚為孝敬, 就像小說裡的三藏一樣,給這位目眚凄涼的老祖母帶來了晚年的幸福。但世本《西遊記》無目眚老祖母這一節, 蓋嫌其過于直露耶 ?

以上四點, 均可證明《西遊記 》裡的三藏, 的的确确就是世宗皇帝朱厚熜, 同唐朝的玄奘和尚是沒有關系的。既然同唐玄奘沒有關系, 我們也就可以知道, 所謂的西天取經也是假的, 同玄奘和尚也是沒有關系的。筆者一直懷疑西行取經隻是一個幌子, 《西遊記》 , 除了開始有關于孫悟空的部分, 應該是一部描寫世宗的遊記。經過閱讀多種資料, 終于坐實了這一懷疑, 發現小說所描寫的原來的确就是世宗的一次長途旅行, 史稱“南巡谒陵” 。大家如不相信, 可以查考一下世宗朝的大事系年, 看看是否能和《西遊記》所描寫的事件合榫。

四 、玄藏取經隐寫嘉靖南巡

世宗在位 45年, 是明朝實際統治時間最長的皇帝。小說當然不能逐年加以叙述, 故為了點明特定的時間背景, 曾作了這樣一個交代:

今卻是大唐太宗文皇帝登基, 改元龍集貞觀。此時已登基十三年, 歲在己巳。這個時間交待出現在世本 《西遊記》第九回的開始, 也就是魏征夢斬泾河龍的時候。到了第十二回, 三藏要起程西行,又重複交待了這一時間 :

貞觀十三年, 歲在己巳, 九月甲戌, 初三日, 癸卯良辰。

查唐太宗紀年, 貞觀十三年的幹支是 “己亥 ”, 而不是“己巳”。太宗在位共 23年, 經曆了己醜(貞觀三年)、己亥(十三年)和己酉(二十三年 ), 沒有一年是叫做“己巳”年的。這難道是出于作者的無知嗎? 當然不可能。民間藝人都不至于搞錯, 更何況是進士出身的大儒。那有沒有可能是筆誤? 也不可能。因為如果是筆誤, 為什麼在兩處都重複了這一錯誤呢? 是以我們可以斷定這是故意的 。這也就是說, 作者故意借這錯誤的紀年, 向讀者暗示, 小說是在用春秋之筆, 明寫唐太宗 /唐三藏, 暗寫明世宗。“貞觀 ”隻是擺一下門面而已, 真正具有實質性意義的則是改元十三年後的 “己巳年” 。

“己巳年”之于明世宗有何特别的重要性呢? 有。《明史· 世宗本紀》告訴我們, “己巳年”即嘉靖十八年, 也就是西曆 1539年, 在這一年發生了一件重要的事, 即嘉靖皇帝離開了北京, 南下回到他的故鄉湖北承天府。這不是一次普通的遊山玩水, 而是為了他母親章聖皇太後駕崩後的陵地勘察所作的一次長途跋涉。我們知道, 世宗是一個大孝子, 入繼大統時, 母親蔣氏後到, 廷臣要稱她為“皇叔母”, 并讓她由邊門進入皇宮, 世宗不許, 甯肯為母親“避位之藩”。最後終于迫使廷臣改稱蔣氏為“興獻後”。此事《明史· 睿宗興獻皇帝傳》載之頗詳:

會妃将至, 禮臣上入宮儀, 由崇文門入東安門, 皇帝迎于東華門。不許。再議由正陽門入大明, 承天, 端門, 從王門入宮。又不許。王門, 諸王所出入門也。敕曰:“聖母至,禦太後車服, 從禦道入, 朝太廟。”故事, 後妃無谒廟禮, 禮臣難之。時妃至通州, 聞考孝宗, 忿曰:“安得以吾子為他人子?”留不進。帝涕泣願避位。群臣以慈壽太後命, 改稱興獻後, 乃入。以太後儀谒奉先, 奉慈二殿, 不廟見。元年改稱興國太後。三年乃上尊号曰本生章聖皇太後。

嘉靖十七年十二月蔣氏崩。世宗的父親興獻帝在世宗入繼大統前兩年已故逝, 葬于湖北承天的顯陵。世宗最初想把父親改葬于北京的大峪山, 但視察了大峪山後改變了主意, 要将母親靈柩運送南回同父親合葬于顯陵, 令大臣商議。禮部尚書嚴嵩等言:

靈駕北來, 慈宮南詣, 共一舉耳。大峪山可朝發夕至,顯陵遠在承天, 恐陛下春秋念之。

意思還是葬北京大峪山于谒陵比較友善。但世宗回答說:

“成祖豈不見皇祖耶? 何以南孝陵?”又有人謂 “顯陵不吉” ,世宗亦不聽谏, 令九卿大臣議。反對南巡者多。世宗說:

朕豈空行哉? 為吾母耳。

後又有給事中、 禦史等相繼疏谏。下面節錄禦史王廷相谏疏的片斷, 非常有代表性:

聖谕下議南巡以來, 議止者衆矣。然其說不過有三。有謂辇路所經, 災荒特甚, 人相啖食, 盜賊蝟興, 恐有崔苻不逞, 犯屬車之清塵者。有謂近邊虜若花當等部落, 日俟邊釁, 傥秉銮輿遠涉, 鼓衆深入, 如往年突至昌平, 緻京師戒嚴者。有謂扈衛軍校及内外從官人役不下數萬, 糧草車馬,供應不赀, 而郡縣倉庫空虛, 百姓竄避, 有司無所措手者。此皆衆人所深慮。然患猶在外。處置得宜, 尚可保其無虞。臣之所慮, 乃不在此。仰惟皇上, 玉體清勝, 常加靜養善攝,猶時小有不快。今也登曆長途, 經涉旬月, 沖冒風塵, 隔殊水土 , 六氣襲之, 五内受之, 萬一傥緻聖體違和, 聖心不暢,誰其任之?

王所提到的“荒災” , “邊釁 ”, 以及沿途糧草“供應不赀” ,均屬實情, 而世宗身體虛弱, 更是有可能在途中病倒。但這些都無法阻止他的南下決定, 反令王廷相質對 , 并停俸二月 。後又有人提出異議, 世宗怒甚 , 俱命錦衣衛逮訊之。于是終于出發 , “二月聖駕發京師, ”三月至承天, 谒顯陵 ,然後回銮, 曆時共兩個半月。是以我們現在看到, 世宗的這次南巡是為了他母親的陵地而作的一次孝行, 在當時是一種不尋常的“壯舉” 。故 《實錄 》贊曰:“聖駕而狩, 純試大孝 , 曠古未聞, ”點明了此行的性質及流芳丹青的曆史意義。

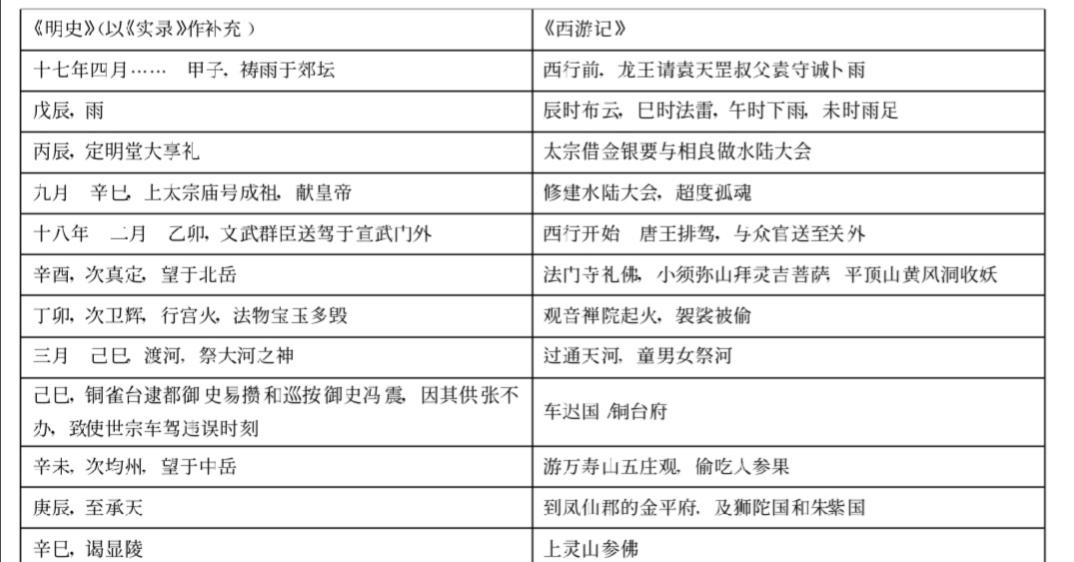

是以我們現在可以縮小範圍, 隻須将 《西遊記 》中唐三藏于貞觀十三年起程西行取經前後和明世宗嘉靖十八年起程南巡谒陵前後所發生的相關的重要事件作一個仔細比對,看看是否吻合, 就可以對小說中的神話般的隐射看得十厘清楚了:

以上的對照表中有些地方尚需作一些解釋, 大家方可明白其中的聯系。

(1)相良。隐指世宗父親興獻皇帝。為相良修建水陸大會以超度冥府孤魂, 即指為其父親上廟号及行明堂大享禮。

故為此水陸大會, 須獻上《祭孤榜文》。“孤”指國王, 如後來在烏雞國裡, 行者道:“如今稱孤的是誰, ”也是以“孤”來指稱國王。這裡的“孤”即隐指已故的興獻皇帝。但在百回本《西遊記》中, “祭”被改成了“濟”, 顯然是為了避免太過于直露的緣故。

(2)北嶽。即恒山, 在今山西境内 。但清朝以前, 北嶽 是指大茂山。這也就是為什麼《明史》說 “次真定, 望于北嶽” , 顯然所指的是河北真定的大茂山, 而不是山西的恒山。大茂山, 即明代的北嶽, 位于河北境内, 雄踞阜平、 唐縣、涞源三縣交界之處, 距保定 120公裡, 北京 270公裡, 從北京南下到湖北安陸, 須經此地。是以世宗在此停留, 上山祭祀。山的南端有黃龍洞, 頂峰南側的跑馬梁上, 有數百畝開闊的平地, 和小說所描寫的“黃風洞”是在 “平頂山上”, 完全是一樣的。

(3)通天河。即黃河, 因黃河發源于青藏高原 , 宛如與天相連接配接, 故有此謂。

(4)車遲國 /銅台府。所指為一。銅台府即指銅雀台那一帶地方。順之有一首詩叫《銅雀台》, 詩中也是用簡稱 “銅台”來指“銅雀台”, 和《西遊記》的用法一模一樣:

玉盌從 茲閟, 銅台空自寒。 分 香留故愛, 同 辇罷新歡。銅雀台在北直隸順天府的南端, 也就是在剛過黃河的地方。是以小說緊接着通天河之後, 就寫車遲國發生的事情, 就是因為其地理位置是緊緊相連的。但車遲國(即緻聖上車駕遲誤的王國)所真正發生的事情, 即巡按直隸禦史胡守中劾奏河南巡按都禦史易瓒和巡按禦史馮震供辦物品遲誤, 緻使府尹以下 72名官員均被逮下獄審罪, 一直要到小說結尾處的銅台府才有了一個扭曲性的交待。

(5)中嶽。即嵩山, 位于河南登封市的西北面 , 之是以為五嶽中之中嶽, 是因為雄居于中原, 可觀東, 西, 南, 北, 中五個方向。著名的少林寺即在嵩山上。小說裡悟空一行偷吃人參一事 , 是發生在“五莊觀”上, 而所謂的“五莊觀”, 實即“五觀莊”的颠倒寫法, “莊”, 即皇莊, 隐指世宗皇帝的行在, “五觀莊” “偷吃”人參實際上指發生在可觀東, 西, 南, 北, 中的嵩山少林寺行在裡的祭祀參佛事。

(6)朱紫國 /獅陀國。均指位于湖北鐘祥的顯陵地區。顯陵現已列入世界遺産保護區, 其氣勢之大, 占地面積之廣, 為曆代帝王陵地之最。通向顯陵有 1500 多米長的神道, 兩旁有卧獅 , 駱駝, 卧象, 麒麟, 獬豸, 立馬, 跪馬, 和文臣武将兩兩相對, 依次排列, 全用整塊漢白玉雕琢而成。

(7)鳳仙郡 /金平府。均隐指世宗老家。世宗誕生于興王府的“鳳翔宮”, 預兆為鐘聚祥瑞之地, 遂賜家鄉名鐘祥, 升安陸州為承天府。鐘祥有一橋名 “金水橋 ”, 即小說裡金 平府的 “金燈橋 ”, 橋上有三盞大燈, “每年要三缸蘇油燃燈” , 即隐指為複蘇父王興獻帝的亡靈而燃 。

(8)顯陵。位于鐘祥東部的松林山上 (後改純德山)。故小說寫取經, 不是在天竺國, 而是在過了天竺國後的靈山上。 “靈山” , 即埋葬亡靈之山, 也就是隐指顯陵。這也就是為什麼小說寫三藏一行到了靈山, 第一件事并不是取經, 而是“參佛”。 “參佛”實際就是指參拜父王的亡靈。

此外, 還有四點尚需作一個說明。

第一, 小說裡三藏的西遊大體是依據世宗的南巡以時間先後作順序安排的, 是以先從唐王 (即監國皇太子)排駕送行 , 中叙過河, 車遲國, 行宮火等事, 最後以抵達目的地, 上山拜谒父王之靈收尾, 均同史書記載的時間先後相吻合。但我們必須注意, 這隻是就大體的結構而言, 在小地方, 則 常常是相反, 時間錯亂, 前後颠倒, 一事二叙或三叙, 或諸事合并為一事, 則是屢見不鮮的。比如車遲國和銅台府實為一地, 但一拆為二, 分前後兩處叙述, 仿佛是毫不相幹的。再比如, 世宗南巡, 沿路各王恭迎于途中, 趙王迎于磁州, 汝王迎于衛輝, 周王府世孫迎于鄭州, 鄭王迎于新鄭, 徽王迎于禹州, 唐王迎于南陽。但小說所寫的諸王及其王國, 卻并不是按實際順序作呆闆的排列叙述的。

第二, 小說裡穿插了不少南巡中沒有的事。我們知道世宗的南巡, 始于嘉靖十八年二月乙卯, 即十六日, 終于同年的四月丙寅, 即二十九日, 曆時共兩個半月。然而小說裡有好些事件, 明顯都發生嘉靖十八年以前或以後。這些事情, 歸納起來, 可分以下四類:

(1)同壬寅宮變有關的,

(2)同邵 元節和陶仲文兩位道士有關的,

(3)同世宗沉迷童女、 採戰、煉丹有關的,

(4)同吉囊、 俺答進犯有關的。

下面就逐一作 一個解釋。

(1)壬寅宮變是指宮女楊金英等趁世宗熟睡時用麻繩勒斃未遂事件。事情發生在嘉靖二十一年十月二十一日, 參與者有七名宮女, 但因慌張之中繩套被拴成死結, 終于未能将世宗送上絕路。小說中以繩絲作綁縛來暗示這一事件的有豬八戒被三女用三條汗巾捆綁跌倒在地和三藏在盤絲嶺被七個女怪用絲繩綁住這兩件事。

(2)邵元節(1459-1539), 原是龍虎山上清宮達觀院的道士。嘉靖三年征入京, 奉诏禱祈雨雪, 累獲加封受賞, 拜為禮部尚書, 賜一品文官服。嘉靖十五年, 慫恿世宗毀掉宮中前數代先帝所供奉的佛像, 佛骨, 佛牙, 佛經等聖物。陶仲文(1475 -1560), 由邵推薦入朝, 深得世宗信任, 嘉靖十八年, 元節病危, 仲文随世宗南巡, 後位至禮部尚書, 又加授少師, 少傅, 少保。 《明史》在其傳中說 :“創二龍不相見之說, 青宮虛位者二十年。”小說中隐指邵元節的有祭賽國金光寺被妖怪下一陣血雨, 金寺塔無光, 以緻僧人被誣偷去佛寶, 具被打死的事情。隐指陶仲文的有烏雞國太子和文皇相隔, 三年未曾入宮, 被道士竊取大權的事 件。故海瑞在嘉靖四十五年上世宗疏中雲:“二十年不視朝, 法紀馳矣, ”“二王不相見, 人以為薄于父子。”

(3)沈德符《萬曆野獲編》雲:“嘉靖間, 諸佞幸進方最多, 其秘者不可知。相傳至今者, 若邵、陶, 則紅鉛取女童初行月事煉之如辰砂以進, 若顧, 盛, 則用秋石取男童小遺去頭尾煉之如解鹽以進 。此二法成行, 士人亦多用之, 然在世宗中年始餌此及他熱劑, 以發陽氣, 名曰長生, 不過供秘 戲耳。”小說中暗寫世宗色欲過渡, 煉丹採補的有比尼國(即比拟國)的國王請一真人煉丹, 要孩兒心肝調藥的 事件。

(4)吉囊和俺答并其屬阿不孩在世宗朝對北部邊境構成了很大的威脅。據《明史 · 外國八鞑靼 》, 吉囊和俺答為父子關系, 俺答是吉囊的兒子。下面是 《明史 · 世宗本紀》十 九至二十一年吉囊和俺答進犯的相關載錄:

十九年春正月, 吉囊寇大同, 殺指揮周歧。

九月, 吉囊犯固原, 周尚文敗之于黑水苑。

二十年秋七月, 俺答, 阿不孩, 吉囊分道入寇。

九月, 俺答犯山西, 入石州。

二十一年六月, 俺答寇朔州, 入雁門關, 犯太原。

小說中暗指吉囊和俺答的有牛魔王及牛魔王的兒子紅孩兒的一連串的厄難及過黑河收妖(即黑水苑勝利)的事件 。

總之, 南巡隻是被用來當作一個大架構, 裡面卻裝了不少南巡中沒有的東西 。故不可呆闆視之。但大體的事件卻不出嘉靖十八年前後的數年之間。我們據此亦可以推知, 順之《西遊記》初稿的完成, 必定是不會早于嘉靖二十一年, 即1542年的。

第三, 南巡的目的是為了谒陵, 而不是取經, 故小說最後寫至靈山取經, 顯然是個幌子, 實際是隐指谒陵。請看下面的幾點, 頗可說明這個問題。

(1)唐玄奘是去天竺 (即印度 )取經回國的, 但《西遊記》卻明确告訴我們, 三藏一行的目的地不是天竺國, 他們是經過了天竺國, 然後又離開了天竺國, 到達了銅台府, 最後上了靈山的雷音寺才取到經的。

(2)取到的“三藏真經”并非是“經, 律, 論 ”的三藏真經, 而是“說天” 、“說地”、“度亡 ”的三藏真經。什麼是“說天” 、“說地 ”、“度亡”呢? 可以解釋為“祭天 ”、 “祭地 ”、 “祭亡靈” (即父王之靈), 是以所謂的“三藏真經 ”, 實即隐指拜谒顯陵時宣讀的《祭天文》、 《祭地文》和《祭父王文》。

(3)傳教取經都是免費義務的, 但小說裡的菩薩卻要收費, 因為這是在谒陵, 是在做一個規模極其龐大的祭祀儀式, 錢當然就少不了了。而在谒陵後, 世宗覺得陵地“雖嘗增修, 猶多未稱”, 決定擴建陵園。過去已經花了 60萬兩銀子, 尚不能滿意, 現在擴建當然要用更多的錢。這也難怪阿難, 伽葉怎麼能不向三藏“讨人事”呢!

(4)《西遊記》提到 35 部真正經, 所知名者惟 《本行經》 。為什麼 35 卷獨獨提這一卷? 這其實是假借經卷之名來指贊頌世宗之文。何謂《本行經》 ? 《本行經》的全名就是《佛本行經》, 又名《佛本行贊傳》, 為西土賢聖撰集, 贊美佛一代行狀之偈文。這豈不是暗示讀者這是一部描寫世宗南巡谒陵的行狀, 稱揚其壯舉的歌頌文字嗎? 而且我們知道,三藏一行第一次取到的經是無字經, 因為沒有付錢;第二次拿出了“人事”, 才得到了有文字的經。禮部, 翰林院, 及衆多南巡随行官員, 都是朝廷拿出俸祿供養着的, 是以他們有關于世宗“壯舉”所作的記錄, 當然都要世宗付出代價。筆者閱讀不廣, 但陋見所及, 就看到一部由随行的翰林院學士陸深(1477 -1544)寫的書 , 叫 《南巡錄 》, 以及内閣首輔夏言寫的《聖駕渡黃河記》和兵部尚書毛澄寫的《聖駕臨雍錄》(《明史· 藝文志》 , 2384 頁)。據此可以推知, 由三藏拿出“人事”後所取得的以 《本行經》(注意, 原标題中的“佛”字被删去了)為代表的 35卷“真”經, 應該都是假的, 同佛經是沒有關系的, 而是朝官們撰寫的實錄, 以頌揚這位孝子皇帝南下谒陵的“壯舉”。這也難怪後來鶴征改為百回本《西遊記》 , 雖然大概是出于不得已列出了 35 卷佛經的全部名稱,但卻為了忠于父親的原意, 故意摻了假 , 以使讀者明白, 所謂的佛經, 其實根本就是子虛烏有的。

第四, 世宗南巡, 萬乘出動, 浩浩蕩蕩, 光護駕錦衣衛及團營官兵就有一萬五千餘人, 民夫有萬餘人, 馬匹有萬餘匹。而在《西遊記》裡, 包括三藏在内, 才“四衆”而已, 即使算進那匹馬, 也才“五衆” , 同南巡龐大的隊伍, 簡直有如天壤之别。這是《西遊記》虛幻的一面。袁幔亭所謂“文不幻不文, 幻不極不幻” , 可真謂一語中的。但真中有幻, 而幻中又有真, 是以幔亭又說:“是知天下極幻之事, 乃極真之事;極幻之理, 乃極真之理。”(《西遊記題辭》, 李卓吾先生批評本《西遊記》)我們若隻見虛幻 , 就不能算是真正懂《西遊記》 。南巡的隊伍固然不止 “五衆” , 但須知這隻是一種典型概要的寫法, 實際上并未偏離真實, 因為萬人以上的隊伍, 細分其實隻有四種人:一是皇帝, 二是文臣, 三是武将兵士, 四是皇族成員。三藏代表皇帝, 前面已經分析過了, 而豬八戒則代表了以嚴嵩為首的衆多的随行文臣, 沙和尚則代表了以陸炳為幹将的錦衣衛将士, 白馬則代表了以三太子裕王為主的皇室成員。但他們既都是類型, 同時又是個型, 尤其以豬八戒和沙和尚最為明顯。

先來看豬八戒。豬八戒的個型不是嚴嵩, 而是嚴嵩的兒子嚴世蕃。世蕃, 号東樓, 生于 1513 年, 1565年定罪被斬。他先由父任入仕, 累遷至尚寶寺少卿并進工部右侍郎, 通曉時務, 熟悉國典, 常代嵩起草青詞, 後嵩年邁體衰, 有請事辄曰:“質東樓。 ”世宗南巡, 嚴嵩身為禮部尚書, 又極得寵, 總領群官, 護駕南下, 世蕃也随之而行。為什麼說八戒是世蕃, 而不是他老子呢? 因為嚴嵩身材颀長, 宛如仙鶴,而世蕃“短項肥體” (《明史 嚴世蕃傳》), 有類于豬。此其一。其二, 世蕃為人極貪, 尤貪女色(還包括男色), “日擁賓客縱倡樂” (同上), 這樣的人當然要戒色, 除此之外, 還有其他的戒, 所戒多至八項(即陳序中說的“其所戒八也”),同其父嚴嵩在女色等方面的克制是有所不同的。其三, 世蕃娶順之好友羅念庵女為妻, 故小說裡有高老莊招贅醜八怪女婿的一段故事, 後又稱其為“弟” , 頗為調恺, 顯見作者是長于這位“女婿”的, 同他有平輩親近的關系。

再說沙和尚。沙和尚的個型就是陸炳 。 “沙和尚 ”這一名字透露出了此人于皇帝有極親近的關系。 “沙和 ”實際應寫作“沙河”, 也就是陳序中所說的“流沙河” 。沙河是明代皇帝的行宮, 在河北昌平縣鞏華城。明永樂十九年建, 後被水沖毀, 嘉靖十七年修複, 十八年世宗南巡為其駐跸之地。能出入行宮的“和尚”當然是指世宗貼身保镖之類的人。陸炳生于 1510年, 死于 1560年, 因母親為世宗乳媪, 炳從小就從母親出入宮禁, 稍長, 武健沉鸷, 嘉靖十一年成武進士, 授錦衣副千戶。父卒 , 襲指揮佥事, 尋進署指揮使。十八年他随從世宗南巡, 次衛輝, 夜四更行宮起火, 從官倉促不知嘉靖帝所在, 炳排闼負帝出, 帝自是幸愛炳, 屢擢都指揮同知, 掌錦衣事。錦衣衛, 全名是錦衣親軍督指揮使司,是明朝軍事特務機構, 直接聽命于皇上, 可以逮捕任何人,并進行不公開的審訊。故非法淩虐, 誅殺時有發生。小說以“向日骷髅”, 多不勝數 , 可以布列成九宮, 來形容沙和尚殺人之多。而這一個殺人劊子手, 竟是“受戒”的和尚, 這同陸炳從小出入宮禁而被閹, 不能行房事, 實在是沒有什麼的兩樣。是以小說在“取經”回朝後, 豬八戒, 就像嚴嵩嚴世蕃一樣, 升為“淨壇使者” (即道教祭壇寫青詞的代筆者), 而沙和尚, 則像陸炳一樣, 升為“金身羅漢 ”(即錦衣全身兼三公三孤于一身的閹人)。

五 、孫悟空就是唐順之

現在大家一定要問, 那孫悟空又是誰呢? 孫悟空就是作者唐順之的自我寫照。不過在論孫悟空之前, 還是讓我們先來做一個小結。從上面的分析, 我們知道:

(1)《西遊記》的确如陳序所說, 是一部含“太史之意”的曆史紀錄, 并非是憑空虛構的無根之談;

(2)這部曆史紀錄不是關于唐朝的玄奘和尚, 而是關于明朝的“郛郭之主”世宗皇帝;

(3)所謂的西遊, 是指世宗嘉靖十八年的南遊, 史稱南巡谒陵;

(4)《西遊記》中描寫的很多事情, 都是世宗南巡中所發生的事件虛幻曲折的反映;

(5)作者借西行的大架構 , 塞進了不少旅行前和旅行後所發生的事件, 故其之為曆史, 并不僅僅反映南巡谒陵而已, 而是更為廣泛地反映了嘉靖朝中期的政治, 宗教, 軍事等方面的情況。

以上我們分析了 《西遊記》 “史”的性質, 都是和世宗有關的。其實這隻是談了問題的一半, 沒有完整地反映《西遊記》作為一部精心構制的有機作品的全部面貌。為什麼呢?因為我們尚未涉及作品的主人公孫悟空。最早引起筆者疑心的就是孫悟空。為什麼一部寫唐僧取經故事的書, 要從孫悟空開始, 并且又要讓這樣的一位從者來擔當主角? 這難道是世代累積, 集體創作所造成的結果嗎? 如果是的話, 為什麼以前從不見有關于齊天大聖大鬧天宮的故事在民間流傳呢? 反複研讀了陳元之的序, 才知道悟空原來是唐順之的化身, 《西遊記》乃是一部幻化了的自叙傳。

讓我們先來了解一下唐順之的生平, 尤其是他五十歲以前的那一段生涯, 因為這是和 《西遊記 》最有關聯的。《明史》中順之有傳, 是這樣說的:

唐順之, 字應德, 武進人。祖貴, 戶科給事中。父寶, 永州知府。順之生有異禀, 稍長, 洽貫群集。年二十三, 舉嘉靖八年會試第一, 改庶吉士。座主張璁疾翰林, 出諸吉士為他曹, 獨欲留順之。固辭, 乃調兵部主事。引疾歸。久之, 除吏部。十二年秋, 诏選朝官為翰林, 乃改順之編修, 校累朝實錄。事将竣, 複以疾告, 璁持其疏不下。有言順之欲遠璁者, 璁發怒, 拟旨以吏部主事罷歸, 永不複叙。至十八年選宮僚, 乃起故官兼春坊右司谏, 與羅洪先, 趙時春請朝太子, 複削籍罷歸。蔔築陽羨山中, 讀書十餘年, 中外論薦,并報寝。

上引段落中有些名詞, 人名, 和事件, 因大家現在已不甚熟悉, 先作一個解釋。

(1)武進。即今常州市。據鶴征《武進縣志 家叙》, 順之祖上居高郵, 因不樂仕元, 避地江南, 至毗陵定居。

(2)會試第一。明代科考, 沿唐宋舊制, 而稍變其試士之法 。三年大比, 以諸生試之直省, 曰鄉試, 中式者為舉人。次年, 以舉人試之京師, 曰會試, 中式者, 天子親策于廷,曰廷試, 亦曰殿試, 分一 , 二 , 三甲以為名第之次。一甲止三名, 曰狀元, 榜眼, 探花。通常以鄉試第一為解元, 會試第一為會元, 二, 三甲第一為傳胪。 順之是殿試二甲第一名, 為傳胪。狀元授修撰, 榜眼, 探花授編修, 二, 三甲考選庶吉士者, 皆為翰林官。其他或授給事, 禦史, 主事, 中書,行人, 太常, 國子博士, 或授府推官, 知州 , 知縣等。

(3)改庶吉士。庶吉士屬翰林院。翰林院有學士一人,正五品, 侍讀學士, 侍講學士各二人, 并從五品, 侍書二人,正九品, 待诏六人, 從九品, 孔目一人, 未入流, 史官修撰,從六品, 編修, 正七品, 檢讨, 從七品。庶吉士, 無定員, 讀書翰林院, 以學士一人教習之。是以庶吉士實際為一種 “觀政”官員。“改庶吉士”隐含的意思的就是, 順之既為會元和殿試二甲傳胪, 本很可能在最為清貴, 最為貼近天子的翰林院被授予更高的職位, 但是出于我們不清楚的原因, 最後卻被“改為”庶吉士。順之當然不滿 , 故甯可去兵部當不起眼的管馬的差事。而不到一年, 又托病辭官回家了。

(4)張璁。生于 1475年, 卒于 1539年, 字秉用, 浙江永嘉人。舉于鄉, 卻七試不第。将谒選, 禦史蕭鳴鳳善星術,語之曰:“從此三載成進士, 又三載當驟貴。 ”正德十六年,年四十七, 登第。正值世宗初踐祚, 提出“繼統不繼嗣”, 大為世宗賞識, 但因璁地位卑微, 又人單勢孤, 不能與朝廷重臣楊廷和等抗衡。直到三年以後, 才獲世宗重用, 委為翰林學士, 官至内閣首輔 , 迫使“大禮儀之争”的反對派辭職或下獄, 在當初被很多人目為是靠世宗恩寵青雲直上的投機分子。故順之故意避而遠之, 以示清高, 不願“同流合污”。

(5)兵部主事。兵部有尚書一人, 正二品, 左, 右侍郎各一人, 正三品。其屬, 司務廳, 司務二人, 從九品。武選,職方, 車駕, 武庫四清吏司, 各郎中一人, 正五品, 員外郎一人, 從五品, 主事二人, 正六品。《明史》未明言順之是什麼司的主事, 但小說裡悟空是被授予禦馬監的 “弼馬溫”職位, 據此可推知順之一定是車駕司管馬車的“副堂”主事。這也難怪後來在嘉靖三十七年重新起用順之, 仍讓他擔任“南京兵部車駕主事”。順之雖然已道行很深, 還是不高興,于是“堅卧不起”(唐鼎元《唐順之年譜》) , 直至把他升為北京兵部職方員外郎。此是後話, 先一筆提過。

(6)久之, 除吏部。據十四世孫唐鼎元撰寫的 《唐順之年譜》 , 順之 24歲辭歸, 任官為期不滿一年。該年六月母親病逝, 服母喪至 26 歲。三月葬母任宜人, 九月服阙奉父命赴部。因其間已相隔三年, 故雲“久之”。吏部相當于現在的人事部, 為六曹之首, 掌管官員的升降罷黜, 大權在握, 僅次于皇帝和内閣。故在小說裡, 悟空嫌“弼馬溫”不入流, 反出天宮, 玉帝把他召回, 就封他 “齊天大聖 ”。 “齊天” 者,“跻近天子”也, 也就是隐指順之轉升入吏部, 并兼翰林院編修。但好景不長, 幹了不到兩年, 到十四年二月, 就被張璁罷免, 并規定“永不複叙” , 即永遠不能再做官了。

(7)改翰林院編修, 校累朝實錄。27歲, 即嘉靖十二年,順之補吏部稽勳主事, 尋遷考功, 同年七月改翰林院編修,核校過去幾朝的 《實錄 》。正因為順之擔任過此編修一職,是以後人尊稱他為 “唐太史” 。翰林院為明代内閣首輔的出産地, 進入翰林院, 也意味着進一步靠攏天子, 以後将有飛黃騰達的前途。

(8)故官。即指翰林院編修。嘉靖十八年二月初, 張璁病逝, 順之原得罪璁被罷職, 現璁既死, 世宗随即改變其原先的決定, 重新起用順之。據《年譜》和《實錄》, 時在嘉靖十八年二月。

(9)春坊右司谏。 左右春坊屬詹事府。詹事府掌統府,坊, 局之政事, 以輔導太子。司谏雖為從九品官, 不常設,但對于太子, 卻是一個具有舉足輕重的人物。順之後來旋即丢官, 就是因為疏谏“朝東宮太子”的緣故。

(10)削籍。即削官為民。這是一個很嚴厲的處罰, 相當于現在的政府官員被開除公職。削籍的原因就是世宗迷戀道術, 常持齋隐居, 不理政事, 順之連同羅念庵, 趙時春等人, 上疏請其退位養病, 讓太子接班。這一次順之是得罪了皇帝本人。世宗大為光火, 原要杖死或流放順之等人, 後改為削籍, 還算是不幸中之大幸。

(11)中外論薦, 并報寝。此句斷句有誤, 應為:“中外論薦并報, 寝。”意思就是中央和地方官員都推薦順之, 并報請皇上, 但上寝其奏, 即不予理睬。據《年譜》 , 順之削籍家居 18年, “論薦”總共有 20餘次, 其中以内閣學士徐階和兵部尚書聶豹的兩次舉薦最為大家所聞知, 但均未成功。《明史》的順之傳大體是依據顧憲成(1550 -1612)所寫的順之傳, 但又有不同。現把顧傳的有關部分也抄錄于下,以資比對:

唐順之, 武進人, 生而穎異, 潛心聖賢之學。弱冠舉會試第一。楊公一清奇其才, 将以魁廷試, 遣客索所對策, 不應也。授兵部主事。丁内艱, 起補吏部主事, 尋改翰林編修。時永嘉當國, 遂稱病求去, 勒令以主事緻仕。既而簡宮僚起, 補春坊司谏, 時上齋居, 決事不受朝賀。順之因元旦疏請正東宮朝禮, 上怒甚, 徐得罷歸, 杜門謝客, 抵節益嚴,日從山中遊, 或趺坐競日, 冬不爐, 夏不扇, 行不輿, 卧不裀, 衣不帛, 食不肉, 備嘗苦淡, 曰:“不如是, 不足以拔除欲根, 徹底澄淨。”年垂五十, 恍然有悟, 曰:“此心天際活潑, 自寂自感, 不容人力。吾順此天機而已。障天機者, 莫如欲, 欲根洗盡, 機不握自運矣。 ”四方學者翕然尊師之。(唐鶴征《常州府志》)

相較于《明史》, 顧傳更側重于順之罷歸後的修煉, 對其 “天機” “欲根”之說, 尤有明确的闡述。顧傳中有三點, 亦需解釋一下:

(1)楊一清。生于 1454年, 卒于 1530 年。鎮江丹徒人。成化八年進士, 官至吏部尚書和武英殿大學士。楊原拟拔順之為廷試元魁, 因順之倨傲不予答理, 遂将狀元授予大順之三歲的羅洪先念庵(1504 -1565)。

(2)永嘉。即張璁。

(3)天機。即靈性, 童心。語出《莊子· 大宗師》:“其嗜欲深者, 其天機淺。”李贽撰有 《童心說》, 可視為是對順之天機說的一種闡發。

整合《明史》和顧傳, 我們可以知道下列事實:

(1)順之是南直隸武進縣人,

(2)生有異禀, 極有才華,

(3)又極其倨傲不遜, 遂至仕途坎坷, (4)總共去官三次, 一次自去, 兩次被罷免,

(5)五十歲前所任各職, 均在中央的各部門機構,

(6)罷歸後居陽羨山, 潛心修道, 終有所悟。

《明史》和顧傳所提供的關于順之的生平情況, 雖不能說十分詳盡, 卻足以讓我們來做一個和孫悟空的比對了。我們若不為層層的障葉所蒙蔽, 透過虛幻的、 神話般的遮掩, 畢竟還是可以看到他們之間的相同或相似。下面就以上所提六點, 來逐一做一個比較。

(一)唐順之生于江蘇武進, 即今常州市。其地理位置是在中國的東部, 緊臨長江, 離東海也相去不遠。而孫悟空則出生于東神勝洲的傲來國花果山上。大家務請注意“東神勝洲” 。古人将世界劃分為四大部洲:東神勝洲, 西牛賀洲,南贍部洲和北俱蘆洲。中國處在南贍部洲。但悟空不是出生于南贍部洲, 而是東神勝洲, 此種變動, 顯然是為了暗示順之的出生地為四海之内的中國的東部。而傲來小國又像武進一樣, 也是位于一個靠“近大海”的地方。而且這個小國,如同武進之于北京, 是在玉皇大帝居住的金阙雲宮靈霄寶殿的南面, 故千裡眼和順風耳須打開“南天門”觀看, 才能看到和聽見悟空的誕生。然而武進并沒有花果山和水簾洞,這該如何解釋呢? 前已指出, 順之貶官後一直在山裡居住修行, 達十多年之久, 而這山, 就是陽羨山。陽羨山在鄰近的宜興境内, 風景美麗, 中外聞名的善卷洞就在那裡。是以所謂的花果山和水簾洞 , 實即隐指陽羨山和善卷洞。那裡山上的飛來石, 洞後的水簾似的瀑布, 無一不和《西遊記》中“花果山福地, 水簾洞洞天”的描述相吻合。請看順之自己在《暮春遊陽羨南山四首》的第二首中的描寫:

洞口石縱橫, 流泉複有聲。柴門何處入, 雞犬自相迎。

靈草知昏曉, 時禽識雨晴。 非因罷官久, 誰得此間行。

(《荊川集 卷二》)

詩中提到了“洞口 ”, 那裡又有 “流泉”飛瀑, 淙淙有聲, 和《西遊記》裡所描寫的山洞那裡“乃是一股瀑布飛泉 ”, 真是完全一模一樣。有興趣的讀者不妨去宜興作一下實地考察,就可以親身體驗其中的真實性了。

(二)順之生而穎異, 才華出衆, 23歲全國會試奪冠,而且若不是倨傲不恭, 很可能成為廷試的狀元。悟空作為一個猴子, 當然不能參加科考。但他顯然也不是平常之輩。小說寫他一出生就學爬學走, “眼運金光, 射沖鬥府。”此雖于玉帝, “不足為異, ”然而在同類中卻無疑是極其出類拔萃的。衆猴不敢鑽進瀑布泉裡, 唯獨他敢, 能進能出, 遠超同侪, 是以被尊為“猴王” 。這同順之在會試中稱雄, 豈不是十分的相似? 而且我們看到順之的肖像, 就知道他又是一個很英俊挺拔的人。故作者寫悟空成為猴王之後, 又常加一個“美”字, 稱他作“美猴王”。

(三)順之極有才華, 難免就相當的桀骜不馴, 一見于對楊一清索取對策不予答理, 遂至和狀元失之交臂, 二見于對所授兵部管馬一職 , 鄙夷不屑, 甯肯辭官家居也不願意遷就, 三見于疏遠大權在握的張璁, 以示清高, 卻導緻了被張罷官, 永不錄用, 四見于竟敢直言上谏世宗, 結果遭削籍為 民。順之有一個女兒, 即鶴征的妹妹, 晚年寫成了一本小說叫《鏡花緣》(順便指出, 胡适考證 《鏡花緣 》為十九世紀的李汝珍所撰, 實乃大錯特錯, 筆者将撰另文詳論) , 專門描述父親在罷官後的失意不快, 周遊列國, 最後隐遁于山的故事。她給她父親取的名字就叫 “唐敖”。可見順之的“傲”是一個相當突出的特點。難怪他父親有一次同羅念庵談起自 己的兒子, 說他有“不盡人情處”。 (《年譜 》)同樣, 悟空也有一個明顯的特點, 也是傲。他出身于 “傲來國”, 天生就是一個驕傲種, 就不必說了。我們隻要舉一個例子, 就可以看到他的傲是到于何種的地步。奉玉帝诏安, 悟空上天拜授仙箓, 被任命為“禦馬監的弼馬溫”。當他得知弼馬溫小得 “沒有品從” , 便大發雷霆, 道:“老孫在花果山稱王稱聖, 怎麼哄我來替他養馬!”遂推倒公案, 一路打出南天門外, 傳回花果山。這和順之初入官場, 不滿其所授的職務, 引疾歸家, 何其相似!

(四)順之一生, 總共去官三次, 第一次是“引疾”自去, 第二次是因為故意對張璁避而遠之被張罷免, 第三次是被世宗削籍為民。第一和第二次均發生在嘉靖十八年以前, 而第三次則發生在嘉靖十九年年底。這三次去官, 《西遊記》裡均有描寫。前兩次是在 “取經”前, 後一次則是在取經的途中, 而這最後一次于時間上是跟曆史有所不合的。但前已指出, 作者利用南巡作為大架構, 卻在裡面塞進了不少南巡中沒有的事, 故我們不可過于拘泥地看。否則小說就不成為 其為小說了。

第一次自去剛才已經提到過, 茲略過不再重複。第二次 被張罷免在小說裡有很精彩的描寫。從大聖攪亂蟠桃盛會, 到真君捉拿猴王, 到悟空被如來壓到五行山下, 全都是在寫這一樁事。盡管描寫繁衍跌宕, 但總括一句, 就是悟空被擊敗了, 趕出天宮, 收于五行山下達 500年之久。這就像順之被貶出朝廷, 被迫家居沒有工作達五年之久一樣。而擊敗他的人, 就是一個像張璁一樣大權在握的佛祖如來。在《西遊記》裡, 觀音, 老君, 如來等等大老, 盡管神通廣大, 威力無窮, 都無一例外地聽從玉帝和三藏, 并幫助玉帝和三藏。玉帝和三藏是天堂人間的最高的權威。是以如來寫了六個金字“唵嘛呢叭呢吽” , 貼在五行山頂上壓住悟空, 并召五行 山土地神監護之, 三藏卻可以将它輕輕地揭起, 而悟空就跳出來解放了。這同張璁打擊順之, 并惡狠狠地發誓永不再錄用他, 而璁一死, 世宗随即改變其決定, 讓順之複出, 有何兩樣? 第三次的去官, 是因為悟空忠心, 不願讓三藏受到危害, 三次打死白骨妖精, 三藏一怒之下, 就把他趕走了。這一次是得罪了三藏本人, 如同順之為了世宗安心靜養, 建議他讓位于太子, 開罪了世宗本人, 被逐出宮廷一樣。

(五)順之在 50歲前, 前後共做過五種官:(1)兵部主事, (2)吏部稽勳主事, (3)吏部考功主事, (4)翰林院修撰, (5)太子司谏。這五種官, 都是中央機構部門的官職。而悟空和順之一樣, 也一直在中央的機構部門裡工作。他先是在玉帝的天宮裡任禦馬監的弼馬溫, 後在天宮裡升“齊天大聖” , 并代管蟠桃園(隐指清閑的翰林院)。總之一句, 在被如來壓到五行山下以前, 一直都是在玉帝的天宮裡工作。 而從五行山下釋放出來以後, 也是如此, 追随三藏“取經” , 是三藏路途上的貼身侍從。三藏, 我們已經知道, 就是皇帝, 在皇帝身邊的從業人員, 當然是中央官員了。還有一點也須順便注意之, 這就是順之在削籍前的最後兼任官職是右春坊司谏, 即太子顧問。這很可以說明為什麼小說中有“太子”、“東宮”的故事, 并且作者又要讓白馬來扮演太子的角色。

(六)順之從小“潛心聖賢之學 ”, 罷官後, 移居陽羨山, 抵節益嚴, 刻苦修道, 終有所悟。順之的好友羅念庵, 在嘉靖十八年複官途徑南京時, 對順之有過這樣的紀錄:

邀會龍溪, 語間極贊荊川近來造詣迥别。 (《唐順之年譜》) 龍溪即王龍溪(1498 -1583) , 造詣指道德造詣。下面一段說 得更清楚:

餘(羅念庵)曰:“如今隻有無欲一着, 不敢不免。舍此恐更無着力處。 ”龍溪曰:“無欲上着力, 乃千古聖學宗旨, 值得從此立說, 從此用功, 真是不懈 , 應有别悟。汝此去與荊川切磋, 當有辨識時也。

羅念庵是嘉靖八年狀元 , 為潛心修無欲之道的高儒, 但龍溪和他的對話, 尤其是最後一句, 則清楚地顯示了順之的覺悟更為高超, 故須向順之讨教, 才能最終對儒、 釋、 道有所辨識。

悟空, 就像其名字所訓示我們的, 是一個對“空 ”有領悟的動物, 而這一動物卻是一個猴子。猴子, 南方人也叫猢狲, 大概正如達爾文所說, 是人類的本初, 是以悟空沒有姓 , 祖師就賜他姓孫, 并解釋說, “狲字去了犬傍 , 乃是個子系, 子兒系嬰, 正合嬰兒之本論 。 ”順之修無欲之功 , 正是要返本歸初 , 而猢狲, 像一個嬰兒, 正代表了順之所祈望回歸的童心階段。而且這個猢狲也的确像順之一樣 , 從小就“潛心聖賢之學” , 是以漂洋過海, “一心通路佛仙神聖之道” (即探三教之本源) , 終于在西牛賀洲的“靈台方寸山”中的“斜月三星洞”裡遇到了須菩提祖師。 “靈台方寸山”大家都知道是指心, 故作者就沒有作解釋。但“斜月三星洞”是什麼意思呢? 作者是這樣解釋的:“斜月是心勾, 三星是三點。” “心”加上三點水, 就是“沁”字, 是以合起來 , 這兩句話就是兩個字:“沁心, ” 也就是 “修心 ”之意。這也就是說, 悟空早年是在一個 “修心”的地方, 追随須菩提祖師修煉過的。祖師傳他一個妙訣 :

顯密圓通真妙訣, 惜修性命無他說。 都來總是精氣神, 謹固牢藏休漏洩。 休漏洩, 體中藏, 汝受吾傳道自昌。 口訣記來多有益, 摒除邪欲得清涼。 得清涼, 光皎潔, 好向丹台賞明月。 月藏玉兔日藏烏, 自有龜蛇相盤結。 相盤結, 性命堅, 卻能火裡種金蓮。 攢簇五行颠倒用, 功完随作佛和仙。

在這一妙訣裡, 我們尤須注意到其中所說的“摒除邪欲” ,這和順之“拔除欲根”的說法不是完全一脈相承的嗎? 但悟空并沒有真正修心, 淺嘗即止, 于是被祖師趕走了, 以至後來恣意妄為, 大鬧天宮, 多虧如來佛祖把他壓到五行山下500年, 才終于收住了“放心”, 定下心來。到三藏把他從五行山下釋放出來, 他才開始了一個真正的修心 (即收心)曆程, 故三藏給他起一個渾名叫 “行者 ”。行者, 即實行者也,意思就是說把修道真正貫徹于行動之中。因為悟空這次真正能做到将“收心”付諸行動, 是以他能降妖勝魔, 最終修成了正果。

總結上面所說, 列成一表, 大家可以對順之和悟空之間的對應關系看得一目了然:

須知順之跟悟空不僅有如上所分析的對應關系, 而且還像悟空一樣, 參加了三藏的 “西天取經” , 即世宗的南巡谒陵。張璁卒于嘉靖十八年二月初, 順之随即複出, 請看《世宗實錄》的相關節錄記載:

二月癸醜。先是吏部上選東宮官僚。得旨:東宮輔導,端本攸系, 仍敕内閣詳拟以聞。至是大學士夏言等疏名以請拟黃易, 王同祖, 黃佐, 唐順之俱原職, 易, 同祖兼校書,佐, 順之兼左, 右司谏。诏俱如拟。

據此我們知道, 順之等複出的決定, 世宗是在二月癸醜日下批示作出的。癸醜日過後兩天, 即乙卯日, 也就是二月十六日, 世宗“聖駕發京師”, 就南下去谒陵了。故就時間來說,固然銜接得非常之緊, 但順之作為一個重新被起用的中央官員, 如果日夜兼程, 應該還是完全能夠趕得上這一次的旅行的。

然而《明史》以及同時代人所寫的順之傳記, 均未提到他伴随世宗去湖北承天谒陵。查《世宗實錄》十八年的紀錄,也無一字涉及到這方面的訊息。但 《實錄》不可能記載全體随行官員的名字, 除了禮部尚書嚴嵩等大官的名字記錄在案, 其餘一般的官員, 一律是付諸阙如。是以我們不能根據《實錄》的有無來做推論, 認為順之沒有參加南巡。

那《唐順之年譜》有沒有提到呢? 《年譜》嘉靖十八年是這樣記載的:

二月少師張璁卒于裡第。上立東宮, 妙選宮僚, 以故官翰林院編修起公兼右春坊右司谏。秋, 公應春坊命赴都。

也沒有提到 。但奇怪的是, 二月以“故官”起順之, 卻至 “秋”才赴都, 而中間從二月至七月這段時間内順之在幹什麼, 卻無一字記錄, 是一片的空白。我們不禁要問, 為什麼遲遲不赴任卻又不加以說明 ? 是什麼緣故?

如果細讀順之的《荊川集 》, 我們就可以發現, 他之是以遲遲不赴北京就職, 原來是随世宗去谒陵了。 《荊川集》卷二收錄了順之寫的詩歌, 其中至少有兩首, 就是和世宗南巡有關的。一首是《中嶽》:

巫闾控北戶, 蔥嶺奠西隅。 茲地陰陽合, 中天洞壑孤。黃樞棕正位, 紫氣護真圖。

接近浮丘宅, 深藏軒後符。 疏峰連太乙, 列館象清都。圜宮有漢築, 馳道尚秦除。

蕭蕭泥書秘, 森森羽蓋趨。 仙遊微見迹, 帝幸暗聞呼。露洗千齡柏, 霜封九節蒲。

星榆臨砌發, 月莢應時敷。 将訪三山記, 猶迷七聖途。

今朝陪廣樂, 直拟到方壺。

中嶽即嵩山, 世宗南巡經此山祭祀。詩歌用 “帝幸”描寫世宗幸臨中嶽作山祭, 又用 “陪 ”描寫作者自己随行做伴, 一直要到達“方壺”, 即目的地顯陵。

另一首詩是《觀州中進賀長至表箋恭述時寓信陽》:

子月開周正, 朝宗協禹方。 諸神将受紀, 四海共迎祥。望日扳仙仗, 呼嵩繞禦床。

天威臨下國, 星使入明光。 彤管書雲物, 黃锺獻樂章。欣逢陽道複, 願祝帝圖昌。

先來解釋一下标題。 “州”即信陽州, “賀長至表箋 ”即祝賀世宗長途跋涉抵達信陽的頌文, “觀 ”和 “恭述”均說明順之為沿途書記, 批閱檔案以進呈世宗, “時寓信陽, ”即那時候南巡車駕駐宿在信陽。信陽在河南省的南部, 已經快要到達

湖北了。詩裡不僅提到了“帝”, 世宗, 又提到了“帝”的大臣“嵩”, 即嚴嵩 。“帝”望着太陽, 指引着儀仗隊, 呼叫嚴嵩讓他們沿“禦床”繞行。而在此刻, 順之就如同悟空一樣, 陪伴在“帝”的身邊, 不過手裡拿着的卻不是“金箍棒” , 而是 “彤管” , 來給他繪景繪影, 祝他治國有方, 大展宏圖。這兩首詩, 清楚地表明順之是參加了南巡的, 因為時間緊迫, 他可能來不及趕上同世宗一起從北京出發, 但至少于中途在河南北部的嵩山 , 已經加入了南巡的隊伍。而作為一名翰林官, 他的工作似乎就是用“彤管 ”為世宗作記錄, 為他歌功頌德。陸深同年二月升翰林院學士兼詹事府詹事, 也随世宗南下, 作南巡志, 記下了南巡中所發生的情況。順之雖然沒有給我們留下一部陸深似的實錄, 可也沒有空走一趟。他用“彤管”所寫的《西遊記》, 可以視為是一種特别的, 新穎的, 與衆不同的曆史紀錄。

以上所論, 都在闡述《西遊記 》的史傳性質, 史是關于 皇帝, 傳是關于作者自己, 都是同曆史的真實事件有關, 這也就是陳序中所謂有 “太史、 漆園之意”的 “太史之意”, 而

這對于去古已遠的我們正确了解小說内容并解決作者問題, 大概是再怎麼誇張也不會過分的。但這并不等于說我們可以忽視小說的“漆園之意”, 因為隻看到“太史之意”而不見 “漆園之意”同樣是片面的。其實, 了解“太史之意 ”正是為了更好的了解“漆園之意”, 而真正了解了 “漆園之意”, 才能根本地, 徹底地解開作者之謎。現在既已解決了“太史之意” , 我們就可以回過來讨論前面已經提到過的“漆園之意” 了。陳序說《西遊記》含有 “太史、 漆園之意” , 實際上就是告訴我們《西遊記》和寫實主義的作品是不一樣的。盡管有史的成分, 有傳的成分, 卻并不旨在僅僅反映曆史和個人的情況, 作一種忠實而客觀的記錄, 而是借描述曆史和個人的情況, 來表達一種思想, 一種哲理, 一種意圖。一種什麼樣的思想, 哲理和意圖呢? 如果 《西遊記》确如上面分析所指出的, 是寫唐順之和嘉靖皇帝, 作者是要借這樣的一個故事傳遞一種什麼樣的訊息呢? 小說因為不是在幹巴巴地說教, 讓人一看就明白其中的含義, 而是使用了象征、 隐喻的形象化表達法, 是以這個問題不是很容易回答的。過去以胡适為代表的一派意見幹脆就否定了作者有任何“微言大義”的意圖。但前已指出, 這一種意見完全置陳序于不顧, 抹煞了陳序所告訴我們的事實 , 是以是站不住腳的, 我們可以不必予以考慮。 “證道說”似乎回答了 “漆園之意 ”的問題。尤其是近年來比較活躍的研究者李安綱先生, 看到了 《性命圭旨》同《西遊記》之間的聯系, 更屬難能可貴, 因為 《性命圭旨》也是出于“唐太史”順之之手, 雖然李先生卻并不知道這一點。然而順之寫《性命圭旨》和 《西遊記》卻是各有側重, 各不相同的。如以《性命圭旨》來诠釋《西遊記》 , 一味強調其 全真派道教的“金丹大道”之意, 就免不了走火如魔。其實前已指出, 《西遊記》所證之道, 是一種廣義的道, 即三教合一的道。這一點明清人已講得十厘清楚明白。這裡再引袁于令(1592-1674)和尤侗 (1618 -1704)為《西遊記》不同版本題寫的序, 大家就可以清楚地看到此并非筆者之一家之言。袁在《西遊記題詞》中這樣說:

說者以為 《西遊記》寓五形生克之理, 玄門修煉之道。餘謂三教已括于一部, 能讀是書者于其變化橫生之處引而伸之, 何境不通, 和道不洽?

尤侗在《西遊真诠序》中說:

三教聖人之書, 吾皆得而讀之矣。今有悟一子陳君, 起而诠釋之(指《西遊記》) , 于是鈎《參同》之機, 抉《悟真 》之奧, 收六通于三寶, 運十度于五行, 将見修多羅中有爐鼎焉, 優昙缽中有梨棗焉, 阿阇黎中有嬰兒姹女焉, 彼家採戰, 此家燒丹, 皆波旬說 , 非佛說也, 佛說如是奇矣。更有奇者, 合二氏之妙而通之于《易》 , 開以乾坤, 交以坎離, 乘以姤複, 終以既濟, 未濟 , 遂使太極, 兩儀, 四象, 八卦, 三 百六十爻, 皆會于《西遊》一部。一陰一陽, 一阖一辟, 其為變易也, 其為不易也, 吾烏乎名之哉? 然玄奘之名玄也, 空, 能, 淨之名悟也, 兼佛老之謂也。舉夫子之道一以貫之, 悟之是以貞, 夫一也。然老子曰:“道生一。”佛子曰:“萬法歸一。 ”一而三, 三而一者也。以悟一之書, 告之三教聖人, 必有相視而笑者。若悟一者, 豈非三教一大弟子乎?

尤侗的序中有不少釋老的名詞, 一般讀者或許不一定能明白, 下面作一個簡單的注釋, 以友善閱讀:

(1)《悟真》。北宋道士張伯瑞在熙甯八年(1075)作的論内丹修煉的書, 為道教内丹法的主要經典之一, 其丹經地位與《參同契》相仿。

(2)六通。三乘聖者所得之神通, 有六種, 即天眼通, 天耳通, 他心通, 宿命通, 神足通, 漏盡通 , 亦稱六神通。

(3)三寶。 《老子 》曰:“我有三寶, 持而寶之, 一曰慈, 二曰儉, 三曰不敢為天下先。”

(4)十度。即菩薩十地之菠羅密行。

(5)修多羅。佛教經典。

(6)優昙缽。即佛缽。

(7)梨棗。道家所說的仙丹。

(8)阿阇黎。佛教名詞, 意為 “規範師”。

(9)波旬。即魔鬼。

(10)乾坤, 坎離, 姤複, 既濟 , 未濟。均系 《易經》中六十四卦的卦象名稱。

尤侗的序說得極為詳細, 已經完完全全地參透了《西遊記》的玄機, 隻是因為大家過去不知道《西遊記》寫什麼, 故不能很明白他的意思。現在既已看清了小說的廬山真面目, 我們不能不說, 尤對于作者镕儒釋道于一爐的“漆園之意” , 解釋得實在一點都沒錯。筆者并沒有比尤侗有更為高明的見解, 故隻能用我們現在的語言, 略加一點一己之得, 再來把他的話重新解釋一下 , 以使我們不緻誤解小說的“漆園之意”的真正内涵。 三教即指儒釋道。三教合一就是把儒釋道融為一道。但細分仍有三道組成。先說儒道。何謂儒道? 尤侗說是 “貞” 。 他的原話是:“舉夫子之道, 一以貫之, 悟之是以貞, 夫一 也。 ”序引自 《〈西遊記〉研究資料》 , 此段話, 原有斷句之誤, 遂使大家不能正确了解文意, 筆者在此作了更正。尤的意思就是, 用孔夫子的儒道來統領釋老 , 能夠對此領悟, 才 能忠貞, 因為以一貫之。《西遊記》之是以不是三藏的故事, 而是悟空輔佐三藏的故事, 所要表達的無非是儒家臣子對君主的忠貞不一這樣一種意思。故小說裡多次用 “忠心”的字眼來形容悟空。悟空有兩次被三藏趕逐, 一見于三打白骨精, 二見于被猕猴紊亂, 但卻不見其變心, 仍舊是忠心耿耿, 毫無怨言地盡他的責任, 直至到達目的地 。是以我們說《西遊記》首先是一部描寫仆從悟空忠于主子三藏的小說, 大體上并沒有違背于作者的本旨再說佛道。孔子以仁為本, 忠貞為仁之衍伸。但順之認為, 要能盡忠, 仁非先決條件, 而須修禅家的無欲之功。這也就是說, 要先如佛徒一樣, 克制私念, 拔除欲根, 消滅妄心, 然後才能夠做到忠貞不貳。悟空在欲根未拔除之前, 妄作非為, 大鬧天宮, 甚至于封 “齊天大聖”都不能滿足他欲望之野心, 還想觊觎皇帝的寶座。直到如來佛把他壓到五行山下, 經過 500年的定心, 才終于“摒除邪欲 ”。他後來之是以能忠心伴随三藏降妖勝魔, 不為邪念所動, 完全是因為他修了佛教的無欲之功 , 收住了妄心的結果。無怪鶴征借虞集之名在《西遊證道書》的序裡說:“雖其書離奇浩汗, 亡慮數十萬言, 而大要可以一言以蔽之, 曰收放心而已。蓋吾人作魔成佛, 皆由心生, 此心放則為妄心, 妄心一起, 則能作魔,其縱橫變化無所不至, 如心猿之稱王稱聖, 而鬧天宮是也;

此心一收, 則為真心, 真心一見, 則能滅魔, 其縱橫變化亦無所不至, 如心猿之降妖縛怪, 而證佛果是也。 ”是以如果我們說, 《西遊記》又是一部描寫猿猴從放心, 到定心, 到修心的禅家小說, 大體上也沒有違背于作者的本旨。

再次說老君之道 。《西遊記》一開始寫悟空訪道, “相逢處”碰到了一位 “非仙即道 ”的須菩提祖師, 卻是講《黃庭》的高人。《黃庭》為道教經典, 全稱是《太上黃庭内景經》。不明就裡的讀者當然會覺得很奇怪, 佛祖師怎麼講道家的經典? 其實這正透露了順之對佛老關系的高超看法。欲無欲,須學《黃庭》, 即用道教之法來修煉佛道。尤侗所謂“修多羅中有爐鼎” , “優昙缽中有梨棗” , “阿阇黎中有嬰兒姹女” ,就是這個意思。據《西遊記》, “道字門中有三百六十旁門, ”頗為複雜。悟空 “得仙傳道” , 不學推演蔔擇, 不學窯頭土坯, 不學水中撈月, 而專學 “都來總是精氣神”的 “惜修性命”的金丹大道, 故學有所成, 能跳出輪回, 火燒不死, 棒打不爛。然而金丹之道, 雖以性命為旨歸, 養身為目的, 其平衡陰陽, 調節五行之法, 煉精化氣, 煉氣化神, 煉神還虛,煉虛合道的功夫, 亦為欲臻無欲之境的先決條件。是以悟空從須菩提祖師學佛須從老君入手, 其後随三藏西行取經, 縱橫變化, 從心所欲而不逾矩, 即是以他的道家修煉功夫為基礎的。是以如果我們說, 《西遊記 》又是一部描寫悟空學道訪仙, 練就金剛不爛之身以佐助三藏完成 “取經”使命的金丹小說, 大體上也沒有違背于作者的本旨。

此三教, 就悟空之于三藏的關系而言, 當然以儒教最為重要, 其次為佛教, 再次為道教, 因為學金丹之道, 不以無欲為旨歸, 則有作魔放心之虞, 而“摒除邪欲”, 若不能展現于忠君的具體行動中, 終不能證成 “正果” 。是以悟空的修行過程, 以學道始, 中經佛祖之手錘煉, 最終臻于徹悟儒教之境, 并付諸行動。儒教代表了悟空修行之最高階段。這也就是為什麼尤侗說釋老二教, 你中有我, 我中有你, 而終須以夫子之“貞”道, 一以貫之的緣故。尤侗的話, 何其精辟,把《西遊記》三教合一之道的含義, 全都囊括無遺了。

總結上面所說, 我們可以知道陳序中所透露的兩點,

(1)《西遊記》含有“太史之意” , (2)又含有“漆園之意” , 的确都是極為正确的。

六 、結論:《西遊記 》的作者就是唐順之

以上繞了一個大圈子, 無非是想說明《西遊記》的“史、”“子”的性質。我們雖然可以據此知道小說是在寫嘉靖皇帝和順之自己, 但還不能以此斷定《西遊記》的原作就是順之自撰的。惟一可以确立順之的著作權, 還是鶴征留給我們的陳元之的序。現在既已大體掃清了迷霧 , 排除了障礙, 我們就可以重新回歸陳序, 看看序中對于作者問題究竟是怎麼說的。

陳序說:或曰出今天潢何侯王之國,或曰出八公之徒,或曰出王自制。連用三個“或”, 仿佛是不知道, 不能确定, 但這隻是故意遊移其詞, 設定疑陣。現代的研究者不知道, 遂上當受騙, 為此争論不休而不能取得一緻的意見。其實這三個 “或 ”, 并不是不相連屬, 而是層層遞進, 為一個有機的整體。下面先就其中的疑難之點, 逐字作一個解釋。

(1)今。即現在, 指去古未遠 , 有可能仍健在。

(2)天潢。即天河, 指長江。

(3)何侯王。即鶴猴王之諧音。鶴王指鶴征。一個能“征命”群鶴的人, 當然可視為是鶴王。猴王指順之, 順之在 《西遊記》裡以“猴王”自居。

(4)國。即《西遊記》中所說的傲來國, 也就是隐指江蘇武進。過去一直有人把“國”視為和諸王相關連的 “王國” ,但明代稱諸王的領地為 “藩”, 從未見稱“國”的。

(5)八公。可以有兩種解釋, 一指唐宋八大家, 即韓愈,柳宗元, 歐陽修, 王安石, 三蘇和曾鞏;一是指漢代道家淮南王劉安的八位門客。順之為文以唐宋為法, 與王晉江、 茅鹿門、 歸震川同為唐宋派的代表人物。而“唐宋八公大家”的名稱, 即由他首創, 經茅鹿門發揚光大, 相沿襲用至今。

此乃就文學而言。從哲學角度看, 順之又醉心于丹學, 著《性命圭旨》, 對明代道教内丹派作出了極重要的貢獻。故無論如何了解 “八公”, 順之之為“徒”, 均是當之無愧的。鶴征對其父亦步亦趨, 作文信奉本色, 不計文章利鈍, 寓法于無法之中, 為唐宋派之後起之秀, 而中年又精究哲理, 九流百氏無所不窺, 而歸之于莊生之道術, 著《南華正訓》。故于文學哲理兩方面, 鶴征亦同為“八公之徒” 。

(6)王。即猴王和鶴王。

經過上面的解釋, 大家就可以很清楚地看到, 第一個“或”點明了作者的籍貫 , 第二個“或 ”描述了作者的特點,第三個“或”則幹脆亮出了作者的真實身份。是以這是一個連貫的整體, 所指的不是不同的人, 而是相同的人, 他們就是出身于天河之國, 同為八公之信徒的猴王和鶴王, 亦即順之和鶴征。是以陳序明确告訴我們, 寫 《西遊記 》的共有兩位作者, 一是順之, 一是鶴征。但前已指出, 鶴征如同華陽洞天主人, 隻是對 《西遊記》作了修改和擴充, 并不是原創

者, 真正的原創者則是順之。或許有人以為這是筆者先入為主, 作主觀性的诠釋, 不足為憑。其實鶴征以陳元之名義寫序, 不止一次提到他的父親和“舊叙”, 即原作 , 隻是也是故意遮掩, 含糊其辭, 大家不容易看出來罷了。現在就把這些故意含糊其詞的地方一并胪列出來, 作一個分析解釋, 以打消将信将疑的朋友們的疑慮。

(1)“有作者之心, 傲世之意。 ”即指順之, 當然也可包括鶴征。順之個性極傲, 前已作過分析, 而鶴征追随父親,不屑于利祿, 屢屢辭官回家, 也是如出一轍。

(2)“聊為綴其轶叙叙之, 不欲其志盡湮。 ” “叙 ”既已轶, 怎麼還可能加以補綴, 而且又能使補綴符合原作者的遺志, 使之不被湮沒? 可見鶴征之于原作者, 有非同一般的親密關系。而秉承遺志, 以完成其原來未竟之業, 雖無一字言及父子關系, 但此意卻已滲透了字裡行間, 明眼人想必都能看得出來。

(3)“此東野之語, 非君子所志。 ”這一句很厲害, 直接點到了他的父親。 “君子”, 我們一般以為是相對于 “小人”而言, 是泛泛之稱。而不知鶴征用 “君子”來隐指順之。 “君子”為“家君”、“家父”之意, 是鶴征的一種很獨特很個人化的用法。這并非是筆者随意解釋, 請看他《桃溪箚記 》的題記:

鶴征避暑于桃溪, 偶校先君子 《諸儒語要》 , 寄吳侍禦叔行。 (《明儒學案》, 603頁)

《諸儒語要》為順之所編纂, 鶴征以 “先君子”來指稱其父。

是以這整句話的意思是說, “你的改作成了東野之語, 與你已故家君的遺作大相徑庭。”鶴征原用“丘裡之言”形容 “舊叙” , 說明“舊叙”并沒有使用典雅的語言, 但現經他改動擴充, 竟是有過之而無不及, 于是不滿其改作的人, 便對他橫加指責。黃周星可以說便代表了這樣一種觀點。他在《西遊證道書跋》中說:“古本(即順之舊作)較俗本(即鶴征改本)有三善焉, ”言下之意就是, 鶴征的改本有“三不善 ”焉, 其中之一就是 “多金陵方言”, 即“東野之語”。這句話, 其實已涉及到了改本和“舊叙”的不同, 但關于版本的流變, 容下一節再作詳述。

(4)“吾為吾子之辱。 ”這裡的“子”即指 “君子” , 也就是“先君子”的更進一步的省略。之是以要一省再省, 先從“先君子”省為“君子”, 再省為“子” , 目的就是要含糊, 而不是要明确。但盡管含糊, 卻并沒有絲毫改變鶴征想要表達的意思, 如果我們作正确的了解的話。這就是:“我這樣做(指改成俗本), 是羞辱了我父親。 ”這顯然說明持反對意見的人曾對鶴征有過強烈的指責。

(5)“子以為子之史皆信耶? 子之子皆倫耶? 子之子史皆中道耶? 一有非信非倫, 則子史之誣均誣, 均則去此書非遠。 ”這一段是在利用詞語的多義性玩文字遊戲。這裡面共有七個“子”字, 卻有三種意思:一是以“子”敬稱持反對意見的人, 二是以“子”敬稱他父親, 三是以“子”指代哲理。整段的意思實際上是:“您以為我父親的史都可信嗎? 父親的哲理都合乎規範嗎? 父親的史及哲理都能闡明道嗎? 史及哲理一有不可靠或有缺憾, 均可視為對道之誣蔑, 均與此改本相去不遠。 ”這裡鶴征明确提到父親“舊叙”的“子”、“史”性質, 并為自己改本辯護, 認為和原作并沒有根本的不同。大家過去不太能了解此段文義, 不僅因為 “子 ”的歧義性和故意的含糊性, 同時也是對《西遊記 》的 “史” 、“子”性質了解不夠透徹的緣故。

(6)“故以彼見非者, 非也, 以我見非者, 非也。人非人之非者, 非非人之非。人之非者, 又與非者也。”這一段同樣也是在玩文字遊戲, 隻是更隐晦難懂, 宛如天書。對此序有過研究的人, 想必具有同感吧? 茲先用今語試譯如下:“以他人(指父親)之見為非者, 并不一定對, 以我之見為非者,也不一定對。有人(指父親)批評某人 (指世宗 )不對, 并非是否定老君 (指道教 ), 故被人 (指父親)批評的人 (指世宗), 又大為贊賞批評的人(指父親)。 ”“與”字有很多意思,但這裡應解為“贊賞”。 “非人 ”不同于 “非者”, 指老君, 引申指道教。這在第一部分“陳序與《莊子》”中已經作過解釋,就不再重複了。筆者相信即使看翻譯, 大概還是有不少的人不能完全明白其中的意思。此段總共才 35個字 , 卻用了 11個“非”字, 有動詞, 也有形容詞, 也有名詞, 而如何解釋“非”字, 光靠字典解決不了問題 , 而須仰賴于我們對事實的了解。這個事實就是《西遊記》的性質和内容, 以及作者唐順之和嘉靖皇帝的關系。前已指出, 《西遊記 》首先是一部儒家小說, 以明臣子順之對君主世宗的忠貞之意, 而這種忠貞, 不僅限于任勞任怨, 矢志不渝這一方面 , 同時也展現在大膽直谏, 不計小我, 敢為君主犧牲性命的獻身精神上。

《西遊記》中對世宗崇道抑佛的委婉批評, 其實就是一種間接的大膽的谏言。但因為有不少地方故意擡高佛教以警醒世宗, 不知情者遂以為原作者在批評道教, 其實這并非是順之的意思。順之自己也極其崇道, 撰寫 《性命圭旨》就是明證。有一首詩叫《山莊閑居》 , 作于他削籍之後, 其中有句雲“書帙閑同道士翻”, 就很很清楚地透露出他與道士相處研習道教經文的情景(《荊川集 卷二》)。其實順之隻是不滿意某些道士蠱惑世宗, 排除佛教的做法。這大概也就是為什麼世宗看到了他的批評, 非但不生氣, 還對他大為贊賞的緣故。因為大家不知道這一實情, 是以鶴征不得不作一個辯解性的說明, 并在百回本改本中有意強化道教, 又時而揶揄一下佛教, 以示父親原沒有歧視和貶低道教之意。

(7)“是故必兼而存之而後可。于是兼存焉。 ”“兼”指兩者。 《紅樓夢》裡秦可卿叫“兼美”, 因兼具寶钗和黛玉之美。而這裡的“兼”所指的兩者, 一是父親的“舊叙 ”, 一是鶴征自己的改作。故此“兼”字頗為厲害, 點破了 “舊叙 ”已 “轶”乃是為了遮掩而造的謊言。

(8)“時壬辰夏端四日也。 ”從不見有人解釋過這個日期, 其實這裡面即隐藏了作者之謎。壬辰夏就是西曆 1592年的夏天。據《年譜》 , 順之卒于 1560年的 4 月 1日。四月,按古代一年四季的分法, 為夏季。春始于正月, 夏始于四月, 秋始于七月, 冬始于十月, 是以夏四月并不是根據節氣來說的。但這并不成為問題。成為問題, 讓大家迷惑不解的是“端四日”。這是指哪一天呢? 如果不知道《西遊記》是唐順之寫的, 陳元之的序是兒子唐鶴征寫的, 的确就是絞盡腦汁, 冥思苦想一年半載, 也還是不能看出來葫蘆裡究竟藏的是什麼藥。但我們現在既已知道順之為原作者, 鶴征秉承父親遺志加以修改出版 , 并以陳元之名義寫了序言, 就可以很容易地來破解 “端四日”之奧秘了。 “端 ”是 “開端”的意思,但也可以解釋為“耑”的别寫, 意思是“專門 ”, 而“四”也同樣是一語雙關, 既指四月, 又是“祀”的同音假借。是以整個“端四日”的意思就是:序寫于夏四月之始專門祭祀父親忌辰的時候。為什麼 《西遊記》完成付梓, 序作者偏不用其它的日期來題署序言, 而要挑一個父親的忌辰并把它巧妙地遮掩起來呢? 這顯然說明了這位父親同《西遊記 》有着不可分割的關系而序作者又不願讓人知道。後來出版的楊閩齋本《西遊記》, 把這個日期改成了 “癸卯夏念一日” 。 “癸卯夏”就是 1603年夏天, “念一日”即“念憶日 ”, 和“端四日”是同樣的意思, 即紀念父親的日子。不過“念一”這兩個字,雖然也同樣是遮遮掩掩, 卻更能使我們可以看清順之之于《西遊記》, 對于改作者鶴征, 是具有怎樣令他緬懷不已的原創性的貢獻啊。

現在我們可以對陳序所描述的《西遊記》 “舊本”的情況來作一個歸納了:

(1)《西遊記》的舊本是陳序撰寫人唐鶴征的父親唐順之寫的;

(2)小說是順之的自傳, 描述他修行的心路曆程;

(3)順之的原作具有“史”和“子 ”的性質 , “史”包括史和傳兩個方面, 史是關于三藏, 即世宗, 傳是關于悟空, 即作者自己;

(4)舊本原是一種“叙”述文字, 較短, 後經修改者鶴征的擴充增幅;

(5)鶴征修改擴充《西遊記》是為了繼承父親的遺志;

(6)舊本原對于崇道是有批評的, 但這種批評, 其實隻是僅僅針對道人而已 ;

(7)改作盡管忠實于原作, 在主題和基本情節架構等大方面維持不變, 但語言更趨俚俗, 且對三教的褒貶, 側重點也有所不同;

(8)舊本得到了“非者”, 即被批評者, 亦即世宗皇帝,的賞識;

(9)舊本在當時并沒有亡佚, 同改作俱存。

以上這九點, 除最後的兩點, 均已作過了解釋, 而這最後的兩點, 因涉及到版本的源流變化, 筆者已在另一篇文章中作了讨論。