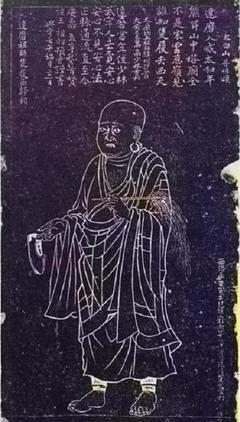

在今天少林寺碑廊,一塊名為《達摩隻履西歸圓碑》刻有:“達摩入 滅太和年,熊耳山中塔廟全。不是宋雲蔥嶺見,誰知隻履去西天。”得七言律詩。說的是北魏高僧宋雲西行求法經蔥嶺返歸京城洛陽時遇見達摩(北魏著名禅師)拄杖執履赤腳西去。由于宋雲西行數年,不知達摩早已圓寂, 急步上前問道:“大師哪裡去?”達摩說:“我往西天去”。接着又說:“你回京後不要說見到我,否則将有災禍。”言罷二人各奔東西。

宋雲回到洛陽面見東魏孝靜帝,說起自己在蔥嶺遇見達摩西去之事。帝怒斥宋雲:“人所共知, 達摩大師死于禹門, 葬熊耳 山, 造塔于寺,爾怎說在蔥嶺遇見大 師?”宋雲解釋自己真的遇見過大師,并說出達摩囑咐自己不要說出去, 否則會有災禍,但不敢欺瞞聖上,便如實奏報。孝靜帝遂命人開棺驗證, 棺中空空,唯一隻鞋子而已。

北魏是南北朝時期鮮卑族建立的政權,推行漢化政策,促進民族融合, 北魏王朝曆代統治者尊崇佛法,提倡佛教活動,一時間大興廟宇,開窟造像頗為盛行。文成帝于和平元年(469 年)在平城(今山西大同)西武州塞開窟造像,曆時 30 多年,建成靈岩寺石窟(今大同雲岡石窟);宣武帝元恪景明初(500 年)建洛陽龍門石窟;甘肅天水麥積山石窟也是開鑿 于北魏時期。由于魏孝明帝年幼,其母胡充華以皇太後身份總攬朝政,胡太後的姑母是一位尼姑,她從小受到佛教的影響,自己入宮也是姑母托人 之舉,胡充華後來受到宣武帝元恪的寵幸,認為自己榮華富貴全憑佛法仰仗,由于胡太後的崇佛,洛陽佛教寺院多達五百多所。她親自奠基建造的洛陽永甯寺高大氣派,華麗無比。

《魏書·釋老志》記載:“佛圖九層, 高四十餘丈,其諸費用不可勝記。”由于教派衆多,對佛經的解讀各說其是, 各取所需,難以統一,這就需要到佛教的發源地找一個正統的說法,即所謂到西天求取真經。這是一樁博取佛教徒擁戴的盛事,更是确立自己在佛 教界正宗地位進而鞏固統治的重要舉措。胡太後決定派宋雲、慧生等人前 往天竺求取真經。同時為宣揚國威,結好諸國,還給沿途各國寫有公文诏書, 并攜帶“五色百尺幡千口,錦香袋五百枚,王公卿士幡二千口”向所經國 家贈送。 宋雲,敦煌人氏,北魏明帝時的僧統(管理僧侶的官員)。關于宋雲西行求法的時間,目前有兩種說法。其一是《北史·西域傳》記載:“熙 平中,明帝遣勝伏子統宋雲、沙門法力等使西域,訪求佛經,時有沙門慧 生者亦與俱行,正光中還”。“熙平”是北魏孝明帝的年号,卻僅僅用了兩年, 即 516 年 ~517 年。若照此說,宋雲西行應為 516 年 ~517 年。

北魏楊玄 之《洛陽伽藍記》中有《宋雲記行》,記載宋雲等西行時間為神龜元年(518 年)十一月,《宋雲記行》取材于《宋雲家記》,應該說更确切,更可靠。 宋雲西行于 518 年,于 522 年傳回京都洛陽,曆時五年,更符合實際。當 時宋雲一行西行,人數較多,騎馬乘駝,攜帶頗豐,沿途還要進行外交活動,加之路途遙遠,山高水險,要經過雪山、大漠、戈壁、沼澤等複雜地段, 一年多時間,無論如何是難以完成的。 還有一個問題就是宋雲一行為何不走河西走廊,偏偏要經過山嶺阻隔 的祁連山,沿吐蕃古道西行。我們首先看當時的社會環境,北魏末年,秦 州刺史李彥橫征暴斂,漢、羌、氐各族人民在秦州發動起義,起義軍擒殺李彥。羌人莫折大提被推為首領,因其出生秦州(今甘肅天水),故稱為 秦王,後斬殺刺史崔遊,攻克高平鎮(今甯夏固原),殺鎮将赫連略和行 台高元榮。正光五年(524 年),莫折大提病死,起義軍由四子莫折念生 統領,自稱天子,國号秦。後遣其弟莫折天生出隴東占據六盤山一帶。在岐州(今寶雞東北)一役中,俘斬北魏都督元志及刺史裴芬之,乘勝攻 取了涼州(武威), 涼州人可于菩提 等率衆響應,北 魏王朝失去了對 河西地區的控制。 起義軍遂取隴東 諸州,乘勝直下 潼關,兵鋒直指 洛陽,威脅着北 魏王朝的政權。後來由于部将杜粲叛變,莫折念生被暗殺,全家也跟着遇難。

據此可以看出,當時,關隴一帶爆發了聲勢浩大的起義,波及河西走廊, 宋雲一行隻能走吐谷渾道前往天竺。吐谷渾王朝(313 年—663 年)本為遼 東鮮卑慕容部的一支,是西晉至唐朝時期位于祁連山脈和黃河上遊谷地的 一個少數民族國家。強盛時其遊牧範圍“自西平臨羌城(今青海湟源縣東南) 以西,且末(今新疆且末縣)以東,祁連(今祁連山)以南,雪山(今昆 侖山和巴顔喀拉山、阿尼瑪卿山)以北,東西四千裡,南北兩千裡”,都城“伏俟城”在今青海湖西 45 裡處。 宋雲同法力、慧生等人于 518 年 11 月從洛陽出發,經陝西到甘肅金 城郡(當時郡制在蘭州西部),前往西平(今青海西甯)再到臨羌(今青 海湟源),然後向西南越赤嶺(今日月山)進入柴達木盆地共和以西的沙 漠地帶。據《洛陽伽藍記》中《宋雲行記》中說這一帶沙漠為“流沙”, 形容這裡“多饒風雪,飛沙走礫,舉目皆滿”。

宋雲還在吐谷渾王都(今青海都蘭縣)住了一段時間。519 年初,宋雲進入西域境内(今新疆), 然後到達鄯善城(今新疆若羌縣境)。之前屬于北魏的鄯善國,如今已被 吐谷渾占領,吐谷渾不僅占領了鄯善,而且“地兼且末”,塔克拉瑪幹沙漠東南、車爾臣河中上遊廣大地區也成了吐谷渾的領土。自鄯善(今若羌) 西行至左末(今且末),“城中居民可有百家,土地無雨,決水種麥,不 知用牛,耒耜而田。城中圖佛與菩薩,乃無胡貌,訪古老雲是呂光伐胡所作。”382 年,前秦王苻堅派遣骁騎将軍呂光帶兵遠征西域,鄯善王和車師王充當向導并率部參戰,焉耆不戰而降,龜茲國都被攻陷後,原屬小國及遠方諸國紛紛表示臣服,自漢之後的魏晉等朝以來,中原政權再次在西 域發揮重大影響。再向西,宋雲一行到末城(今策勒),“城傍花果似洛陽, 惟土屋平頭為異也”。以西二十裡捍度城,即漢代抒彌,城南“有一大寺, 三百餘衆僧,有金像一軀,舉高六丈,儀容超絕,相好炳然;面恒東立, 不肯西顧。……及諸像塔乃至數千,懸彩幡蓋亦有萬計,魏國之幡過半矣。 幡上隸書多雲太和十九年(495 年)、景明二年(501 年)、延昌二年(513 年),唯有一幡,觀其年号是姚秦時幡”。後秦三主,姚興于 394~415 年 在位,法顯西行正在這一時期,可想而知,宋雲在此看到了據他一百多年前後秦使者留在異國他鄉的幡,心中感慨油然而生。

再往西行至于阗國(今和田縣境内),“王頭著金冠,似雞帻,頭後垂二尺生絹,廣五寸,以為飾。威儀有鼓角金钲,弓箭一具,戟二枚,槊五張。左右帶刀不過百人。 其俗婦人褲衫束帶,乘馬馳走,與丈夫無異。死者以火焚燒,收骨葬之, 上起浮屠。親屬剪發劈面為哀戚”。此種風俗與古代突厥人習俗很是相近。 據說于阗王初不信佛法,一高僧對他說:“佛讓我來找你,令你造覆盆式佛塔一座,如若遵命而行,可以使你的社稷永存”。于阗王答:“隻要你讓我看到佛,我當即從命。”高僧遂鳴鐘鼓,佛派遣其子羅睺羅變形為佛, 從空而現。于阗王忙五體投地拜見,從此笃信佛教,于是佛法在于阗逐漸傳開。這一記載反映出各地僧人不斷來往于阗,中原與于阗之間的佛學交 流也非常的頻繁。

離開于阗之後,宋雲一行于神龜二年(519 年)七月二十九日進入朱 駒波國。“朱駒”即“沮渠”的異譯,在今新疆葉城縣縣城之南,為古代絲路之要沖。從于阗經過此地,向西北可經喀什噶爾西行;由此向西南, 可翻越蔥嶺西行。據《宋雲行記》載,此地風俗語言與于阗相似,而文字 卻使用天竺字母。八月初,他們開始進入蔥嶺(今帕米爾高原)。“其處 甚寒,冬夏積雪。山中有池,毒龍居之……自此以西,山路欹側,長坂千裡, 懸崖萬仞,極天之阻,實在于斯。太行孟門,匹茲非險;崤關隴坂,方此 則夷。”宋雲一行沿着崎岖的山路步步漸高,乃得至嶺:“漢盤陀國正在山頂。自蔥嶺已西,水皆西流。世人雲是天地之中。人民決水而種,聞中國田待雨以種,城東有孟津河,東北流向沙勒。蔥嶺高峻,不生草木。是 時八月,天氣已冷,北風驅雁,飛雪千裡。”這是對北魏時期塔什庫爾幹 地區的真實記載。

“孟津”即今塔什庫爾幹河,為葉爾羌河之西源;“沙 勒”又稱疏勒,其都 城在今喀什。九月中 旬,宋雲一行到達缽 和國,缽和國是南北朝時期著名的西域古 國,唐代稱之為“護 密”,在今中國與阿 富汗之瓦罕走廊一 帶,據《宋雲行記》 記述:缽和國“高山深谷,險道如常。國王所住,因山為城。人民服飾, 惟有氈衣,地土甚寒,窟穴而居。風雪勁切,人畜相依。國之南界,有大 雪山,朝融夕結,望若玉峰”。說的是這裡地處山區,道路崎岖,氣候寒冷, 人們着毛織衣服,住在洞穴中。描繪的正是阿富汗北部興都庫什山地區, 即使現在人們也以氈房為家,逐水草遷徙。“玉峰”,即今興都庫什山, 終年積雪,宛若白玉。 神龜二年(519 年)十月初,宋雲一行翻越興都庫什山,來到嚈哒國, 嚈哒國東界于阗,西及波斯,四十餘國皆臣服于它。宋雲說其“四夷之中, 最為強大”,随後獻上魏孝明帝诏書,嚈哒國王“拜跪受诏書”,優禮相 加,招待甚周,逗留一月,繼續西行。十一月初到達波斯國(波知國), 此波斯并非波斯國(今伊朗)。《北史》記載:“波知國位于缽和國西南, 土狹人貧,依托山谷,有三池,傳雲大池有龍王,次者有龍婦,小者有龍 子。”《宋雲行記》載:波斯國“境土甚狹,人民山居,資業窮煎,有二池, 毒龍居之,行人過此,祭祀龍王,然後平複。”《北史》之是以将“波斯” 寫為“波知”,是以示與波斯(今伊朗)之差別。“波斯”與“波知”都是譯音,“波知”位于今阿富汗伊什卡什姆西南、興都庫什山南麓的澤巴克。

十一月中旬,宋雲由波知國折東南而行,到達賒彌國(今巴基斯坦奇特拉 爾一帶),再到缽盧勒國(清代的“博洛爾”,今克什米爾地區吉爾吉特 河流域一帶),進入烏場國(今印度河上遊和巴基斯坦斯瓦特河流域一帶), 并向國王介紹中國之地理位置,曰其東臨大海,日出其上,物産豐饒,有 周公、孔子、莊子、老子的學說及占蔔、醫道、方術之技巧,諸國為之神 往,表示如有來世,願生中國。520 年春,宋雲一行抵達犍陀羅國(都城 位于今巴基斯坦之白沙瓦),遂參拜寺院,瞻仰佛迹,至正光三年(522 年) 二月攜大乘經論 170 部傳回洛陽。 宋雲西行從北魏京都洛陽出發,經過陝西長安、甘肅蘭州郡、青海西平, 翻越日月山,進入柴達木盆地,走吐谷渾古道,入鄯善,過左末城,沿昆 侖山北麓越蔥嶺(帕米爾高原),經瓦罕走廊(今阿富汗東北)至白沙瓦(今 巴基斯坦境内)一帶。往返曆時五載,曆經千難萬險,遊曆數十國,帶回 數量龐大的經卷。

宋雲撰有《家紀》,慧生撰有《行紀》,記錄了他們西 行的經曆和見聞。這些著述可惜有的已經散失,有幸在同時代楊炫之所撰 的《洛陽伽藍記》中完整地記述了北魏洛陽佛寺興衰的曆史和人物紀實類 筆記,綜合收錄了宋雲西行的記述,後人将這些著述編撰成《宋雲行紀》。 該書不僅記述了當時從中原前往天竺的交通路線,還對沿途國家、地區的 地理物産、社會政治、風俗民情、宗教信仰等進行了翔實的記述。宋雲毫不亞于法顯、玄奘西行求法的偉大壯舉,他對促進中國與世界政治、經濟、 文化、宗教交流做出了突出的貢獻。《宋雲行記》與《佛國記》《大唐西 域記》這三部在時間和内容上相連續的著作成為後人了解西域各國以及阿 富汗、巴基斯坦、印度等國家和地區的政治經濟、地理交通、風俗文化的 寶貴曆史資料。

(王彥峰 楊秀川)