時至今日,古玩收藏中,最具有争議的就是應該屬于“鑒定”了,

雖然科學考古和博物館的展示實物對古代玉器提供了極重要的資料,但通過研究曆史文獻和以前的舊記錄,仍然可以為我們提供更多的詳實資料。

考古挖掘隻能讓我們了解“玉器”這件實物的物體尺寸和體表狀态,但曆史的文獻資料和記錄可以讓我們從古人的角度了解當時的制造背景和當時使用玉器的“人”,尤其是從唐代一直延續到明代這數百年中,玉器不再大量用于陪葬的時候,文字資料便顯得更加珍貴。

最後要強調的是,古代的文字資料往往出發點就是收藏家的個人喜好。在“有需求必有供給”的原則下,同一時代的玉匠會制造出什麼類型的玉器或赝品,自然有直接的關系。

從第十世紀到十九世紀,在中國曆史長河中,能夠傳承下來的以玉為主題的書籍屈指可數。其中有四本是帶有插圖的目錄。

最早的一本是《考古圖》,共十卷,公元1092年完成,其中一卷記載了李公麟(1049 --1106年)收藏的玉器。

第二本是《古玉圖》,它原是一幅手卷,完成于公元1341年,到了明代被印刷成書本行世。

第三本是《古玉圖譜》,一百卷,公元1779年之後出版,傳說是宋孝宗(1163--1189年在位)藏的玉器的目錄。

第四本是《古玉圖考》,上下兩冊,公元1889年出版,作者吳大徵(1835--1902年)。

這本書影響力最大,國内外研究中國古玉的學者和收藏家幾乎無人不知。

除了這四本書外,很多有關古董的文章和筆記都會提到“古玉”。

一般來說,國人對“新玉”的興趣遠遠遜于“古玉”。

再者,“古玉”這個概念很籠統。無論是隻有百多年曆史的玉器,還是有數千年曆史的玉器,皆歸入“古玉”範圍。

20世紀之前,“新石器時代”或“史前時代”的說法并不存在。

常見的術語是“三代”,即夏、商、周三個朝代。

人們慣用這些名詞籠統地表達“遠古時代”這個觀念。

現代學者大緻同意,國人對古玉的研究始于宋代,背後的原因可能是政治性的。

第一項成果見于聶崇義的《三禮圖》,公元962年完成。

聶崇義參考了古文獻後,繪制了祭祀天地,及其他重要禮儀中所用器皿的樣式,其中包括《周禮》一書提到的“六瑞”和“六器”。

過了二百餘年,即公元1175年這本有關國家禮儀的書出現了印刷版本。

可見當時人們對古器物和古玉的興趣濃厚,引緻對這類書籍的需求呈上升的趨勢。

北宋晚期,宋朝廷上至皇帝,下至官員都成了熱衷的古董收藏家。

古時的陪葬品如青銅器和玉器,無論是農民耕地時發現的,還是盜墓者非法挖掘的,都進入了皇家的内庫,或古器物學者的私人收藏。

李公麟就是其中的佼佼者。他可以說是有系統地編制收藏目錄的先驅。

他編纂了一個目錄,記載了他收集到的58件古青銅器和16件古玉器。

每一件器物,他都作了詳細的描述,包括器物的尺寸、重量、購自何地等等。證明以前的收藏家也是這樣一套路數。

最重要的是,他還描繪了器物的形狀、臨摹了銘文。

李公麟的目錄現已佚失。幸而他的收藏被他的同輩呂大臨(1046--1092年)收錄在另一本書,即《考古圖》之中。

呂大臨編寫完《考古圖》後不久便去世了。

他的書基本上以李公麟的目錄為藍本。書中第八卷所載的14件玉器,全是李公麟的藏品。

這14件玉器,對研究古玉的後人有兩層重大意義。

首先,它們是“真實”的器物,不像《三禮圖》中,是聶崇義憑忖測描繪出來的圖像。

其次,在一定程度上它們代表了當時古董市場上的情況。

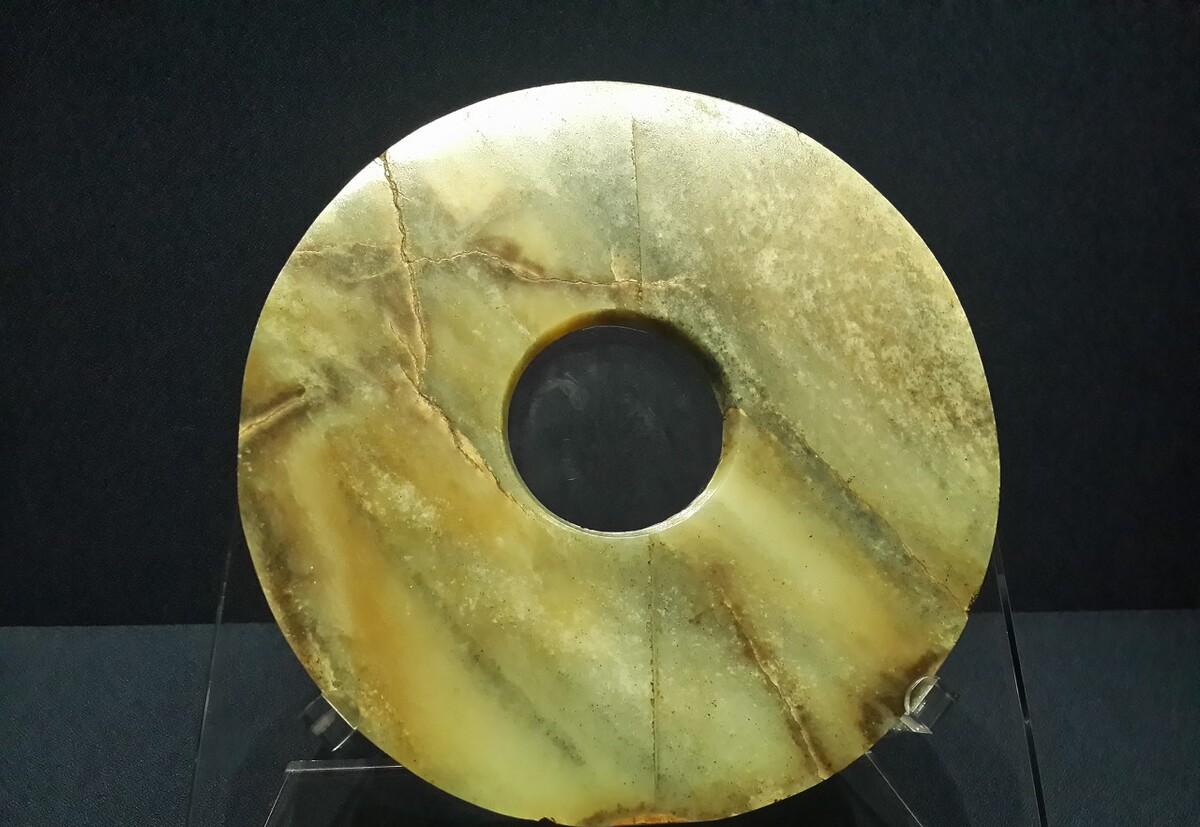

這14件玉器包括一件玉琥(李公麟稱它為“虎符”)、三件劍飾、一塊玉壁、兩個帶鈎、一個耳杯和六件不同形狀的玉佩。

告訴我們在一千年前,古玉數量也不是很多,是不是讓我們現在有些收藏“大家”汗顔,那種動辄一屋子,随手一個抽屜全部都是的“古玉”情何以堪呢?

李公麟所藏的這十四件古玉,單從形制判斷,沒有一件早于東周時期。

跟所有的儒家學者一樣,李公麟最感興趣的是“六器”,但他隻有一塊玉璧和一件玉琥。

其他“四器”如玉琮、玉圭、玉璋、玉璜均付阏如。

由此可見他的玉器收藏是受到客觀條件限制,而不是完全出于主觀選擇。

收集古董是一種“可遇而不可求”的活動,無可避免地存在着機緣和巧合因素。

李公麟縱使飽學博聞,若當時沒有琮圭璋璜出土,他的庋藏也就不會有那些品種。

故此,古董市場上有什麼貨色流通,是極重要的客觀條件,直接地影響後人對古時物質文化的了解。

《考古圖》之後,是《雲煙過眼錄》。那是一部随筆性質的著作。作者周密(1232--約1298年), 曾在宋朝為官。公元1279年元朝成立,周密隐居不仕,專心寫作。

他對各式各樣的古董,包括玉器,都非常狂熱。

他擁有一批古董,可能數量不是很大。但是他對自己見過的每一件書畫、青銅、玉器都做了很詳細的筆記,編內建《雲煙過眼錄》一書。

就是在這本書裡,記載了第一個關于玉赝品的故事:

“劉浙漕伯益所藏蒼玉符,長可一尺闊三寸厚以半寸許。兩傍作雙螭,中碾七篆字雲玄孫似文治水聖。彼以為禹治水符甚珍之。餘則以為僞物也·····且三代當作鐘鼎文,乃作小篆。刻亦不工不足奇也。”

劉伯益并不是唯一的書癡。在他之前,聶崇義也是将古文獻奉為金科玉律的儒家。顯然,南宋時有甚多文人相信“元圭錫禹”的傳說。

大意是大禹治水有功,獲賜玉圭。因為相信這傳說的人多,玉匠們見有機可乘,便制造了“大禹治水符”(圭和符的形狀差不多)。

劉伯益天真地以為他買到了一件夏朝古玉。周密比較細心,看出文字上的破綻,指出小篆在夏朝還未發明。

嚴格來說,劉伯益那個玉牌不是赝品。

因為它不是模仿一件真品。它隻能算是一件“無中生有"的臆造之物,是投機取巧的玉匠造出來騙人的。

周密把他見過的古董用文字記載了下來。畫家朱德潤則利用自己的繪畫技巧,把曾經看到的玉器描繪下來。他在公元1341年創作了一幅10尺長的手卷,上面畫了26件玉器。

他仿效《考古圖》的格式,對每件玉器都作了簡短的文字介紹。由于那些玉器都不是他自己的藏品,他不知道它們購自何地,隻能提供物主的名字。

朱德潤把這幅手卷命名為《古玉圖》,表示他認為圖中所有玉器都是古舊的。

他的文字介紹往往提到“色如赤瞞而内質瑩白”、“古色如紅棗”、“黑古瀾斑”、“有水銀色”等。其他判定古玉的标準還包括“雕縷古樸”。“有土花虧蝕處”和“文藻磨蝕怠盡”。

從今日的角度看來,這些标準顯然過于主觀而不夠科學性。但另一方面,朱德潤似乎在說,新玉不會有古紅色,新玉的做工也和古玉明顯地不一樣。

《古玉圖》中值得注意的一項是“蚩尤環”,環上琢有五個介乎蟲與獸之間的動物的形象。

蚩尤是傳說中曾跟軒轅黃帝作戰的一個部落首領,被軒轅黃帝擊敗。

出現在《古玉圖》中的蚩尤環,跟台北故宮博物院藏的一個新石器時代玉環非常相似。

另一個刻着同類圖形的玉環,在1987年出土于浙江省餘杭瑤山。

其實,環上雕刻的動物是不是蚩尤并不重要。

現存台北故宮博物院那件蚩尤環,是否就是《古玉圖》中那一件,是個有趣的問題。

但最重要的是在元代,史前玉器已開始零星地在古董市場出現。

收藏家有可能将新玉誤認為古玉,但不會面對古玉而看不出來。

朱德潤之前沒有人提過“蚩尤環”這回事。既然沒人提,那就不會有仿制品,故可推斷他看到的是真正的古玉。

對比一下李公麟和朱德潤所寫的闡說,我們可以發現,不同時代的鑒賞家,他們對玉器的了解和關心的問題并不一樣。

李公麟從沒覺得需要解釋為什麼他把自己的14件玉器稱為“古玉”。

北宋時沒有人随身佩劍,玉劍飾自然是古時器物。

水蒼佩、玉蟠螭等飾物也不是當時流行的樣式。

故而李公麟認為他的玉器是一件可望而知的古物。

他所關心的是通過古籍如 《周禮》、《詩經》等,來考證那些玉器的用法。

這些古代收藏家通過自己的認知和了解,并将個人的藏品圖樣畫了下來,延續至今,不僅讓我們後人了解了古人的收藏環境和理念,也對玉文化的傳承更多了一份資料尊重。