本文刊于2020年5月15日《天津日報》16版

(侵删)

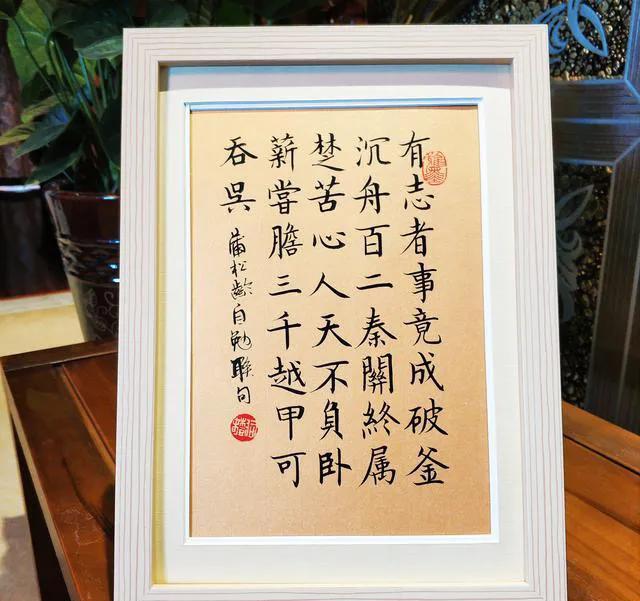

有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦關終屬楚;

苦心人天不負,卧薪嘗膽,三千越甲可吞吳。

這首詩名為《落第自勉詩》,是蒲松齡某次鄉試落榜後所作,意在勉勵自己繼續發奮苦讀,或許連他自己都想不到,科舉成了他終生的遺憾,卻也成就了一部《聊齋志異》。

蒲先生去世後,其生前好友張笃慶之子張元為他撰寫了《柳泉蒲先生墓表》。《墓表》中提到,順治十五年(1658),十九歲的蒲先生首次踏入考場。一輩子連個秀才都考不上的讀書人大有人在,而他“初應童子試,即以縣、府、道三第一”,進學秀才的三場考試均獲第一,可謂少年得志。

不過,“秀才”頭銜隻能算是最低的進學門檻,每三年在京師及省城舉辦一次的鄉試才是真正的“試金石”。鄉試中榜了,不但有資格繼續參加由禮部主持的更高等級的會試,自己的身份也可搖身一變,被人尊稱一聲“舉人老爺”,從此升官發财,擁有遠超一般人的财富和特權,《儒林外史》中的範進就是個最好的例子。但倘若名落孫山了,就隻有繼續先前凄涼的寒窗苦讀,等待下一個“三年”幾十年下來,一些屢考不中且又喪失了謀生技能的讀書人更是自尋短見,如魯迅先生《白光》中刻畫的落魄秀才陳士成,在第十六次鄉試落榜之後,萬念俱灰的他選擇了投河自盡。無奈的是,如走了黴運的陳士成一樣,蒲先生在鄉試路上再也沒有了當初考秀才時的一帆風順。“三年複三年,所望盡虛懸”,這是蒲先生康熙四十一年(1702)鄉試落榜後的悲歎,彼時的他已經六十三歲了。又過了九年後的康熙五十年(1711),已經七十二歲的蒲先生才在當年十月考中了鄉試副榜,成為了歲貢生。

歲貢生,是指明清時期朝廷每年或每兩三年通過考試從各府、州、縣學中選拔作為保送升入京師國子監讀書的優等生員,如《杜十娘怒沉百寶箱》中的公子哥李甲,而次選的考生也可以留在地方上作教谕用,即擔任地方教職工作的學官。或許是年紀太大,蒲先生獲得了一個地方上的候補儒學訓導頭銜,每年可得到朝廷發放的補助。親朋聞訊後前來慶賀,這時已是古稀老者的他已沒了當初《落第自勉詩》中“項羽滅秦”“勾踐吞吳”的豪情壯志,反而變作了“落拓名場五十秋,不成一事雪盈頭”的唏噓感慨(《蒙朋賜賀》),依舊視沒有考中舉人為終生憾事。那種感覺,猶如今日一心想上211、985名牌大學的某位考生,因屢考不上最後被迫去拿名牌大學成人教育、高自考的文憑,隻能算是一種退而求其次的自我安慰罷了。如果用《聊齋》中的故事作比較,科舉考試應該更像是裡面某些愛情悲劇篇目中有緣無分的女神,譬如《羅刹海市》裡面的龍女、《翩翩》裡的仙女,讓書生愛了一輩子,想了一輩子,尋了一輩子,卻又恨了一輩子,最後落得“怅然遂歸”“零涕而返”的結局,真可謂“别有一番滋味在心頭”。人生,确實有着太多的無奈和身不由己。

難得的是,蒲先生熱忱的寫作之心未被澆滅,最終他選擇了另辟蹊徑,用他自己的話說,“集腋為裘,妄續《幽冥》之錄;浮白載筆,僅成《孤憤》之書”,在鄉紳畢際友家坐館時遍讀畢家藏書,極大地豐富了學識拓展了思維,仿唐傳奇小說還能更勝一籌的《續黃粱》《蓮花公主》因而誕生;投宿旅店時偶然聽同屋人講了個書生與鬼女狐女的愛情故事,便将其加工成為《聊齋》中的名篇《蓮香》;與友人崂山遊玩時,為下清宮旁丈餘高的牡丹和千年耐冬樹吸引,又盡情發揮出愛情名篇《香玉》,就這麼幾十年的筆耕不辍,終于換來了一部被認為是中國偉大的短篇小說集《聊齋志異》。相反,蒲先生的好友、為《聊齋》作序的王士祯是當時著名的文壇精英,《清史稿》中都有他的列傳,可幾百年之後,今人隻知蒲松齡與《聊齋》,又有幾個曉得王士祯與《香祖筆記》呢?一部《聊齋志異》,就像是盞明燈,照亮了迷失在科舉路途上的蒲先生自己,更照亮了後世的我們。雖然曆經坎坷,但有志者終于事竟成,苦心人也确實得到了回報,若蒲先生泉下有知今人對他及《聊齋》的贊頌,也該感到欣慰了吧。