王道士乃湖北麻城人王圓祿是也。身材矮小的他在甘肅當過兵,後來開了小差,為了謀生做了道士,一路幾經輾轉,來到了敦煌莫高窟。莫高窟本來以佛教為主,可謂“真香圓覺的禅林淨土”,卻憑空冒出這麼個道士來,世界之大真是無奇不有。讓我們轉換時空,在幾千公裡外的阿富汗首都喀布爾郊區有一座基督教徒公墓,公墓裡埋葬着一個叫斯坦因的外國人。

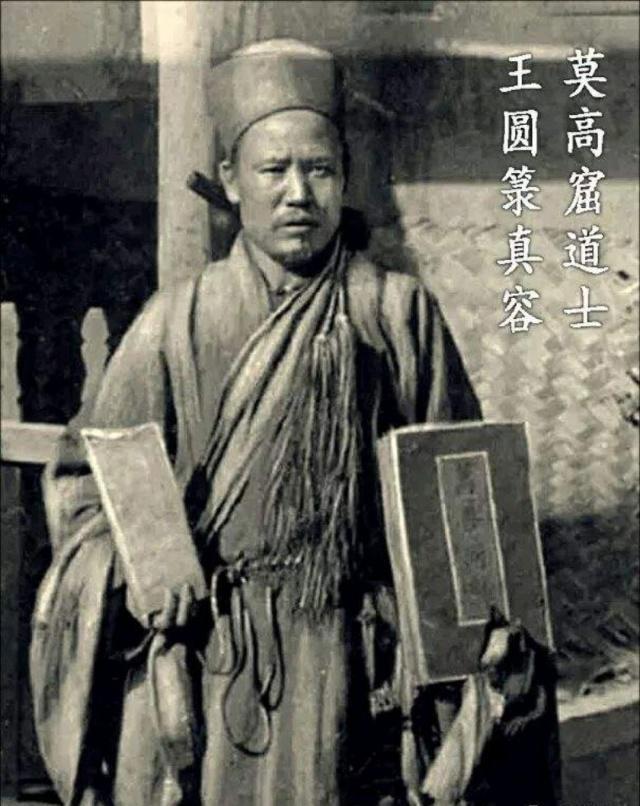

若說到中國國家圖書館四大館藏之一敦煌遺書(《趙成金藏》、《永樂大典》、《四庫全書》)的發現,必繞不開一個叫王圓祿的人。談王圓祿就必須說到著名的敦煌藏經洞以及藏經洞文物的外流。可以說,通過斯坦因、伯希和等西方人的著作,“王道士”一名在世界範圍内早已為學術界所熟悉。就其知名度,絲毫不亞于湖北籍世界名人屈原,在某種程度上講,可以說王道士是一世界名人。加之通過文藝作品和新聞媒體的長期渲染演繹,“王道士”在當代中國也算得上是家喻戶曉的人物了。但是,關于一個真實的王道士,關于王圓祿的真人真事,未必人人知曉。

王圓祿(約1849-1931年)本名圓箓,一作元錄,又作元箓。湖北麻城人。據說早年因家貧,流落他鄉。清光緒初年入肅州巡防營為兵勇,奉道教。後離開清軍兵營受戒為道土,道号法真,道中人尊稱為“王法真”。俗人們為了圖友善,習慣上多直呼為“王道士”或“王道人”。曾遠遊新疆。約在光緒二十三年(1897年)至敦煌莫高窟,其時,莫高窟雖已蕭條異常,但因有百姓的供養,寺院的香火依然時斷時續。開鑿于鳴沙山東崖上的莫高窟,由于西北風的長年吹打,流沙便從窟頂不斷地蔓延下來,洞口甬道堆滿了沙土,整個洞門都被封了起來。王道士于是在莫高窟南區北段,清理沙石,供奉香火,收受布施,兼四出布道幕化,小有積蓄,乃于莫高窟第16窟東側建太清宮道觀(即今“下寺”)。并雇敦煌貧士楊果為文案,冬春間抄寫道經,以供發售。因朝山進香者絡繹而至,又令楊果于今編号為第16窟甬道内設案,接待香客,代寫醮章,兼收布施,登記入帳。于是,這位黑瘦枯幹的道士戲劇性成為莫高窟佛家“掌門人”。

機遇也特别眷顧這位勤勞樸實的湖北人。光緒二十六年五月二十五日(1900年6月21日),王圓祿手下楊果坐在16窟甬道内,于北壁磕煙鍋頭,覺有空洞回音,疑有秘室,馬上告訴王道士。王道士乃于是半夜破壁探察,發現了另一高2米多,面積約3米見方的耳室,而這個耳室裡面赫然堆滿了各種4至11世紀的古代遺書及其他文物,而這就是後來編号為第17号窟的藏經洞(這些石室遺書,加上莫高窟其它洞窟及附近後來發現了的一些寫卷、寫本,合稱敦煌遺書。),敦煌寶藏從此重見天日。以至于20世紀的世界文化發現史上記下這樣的文字:王圓祿道士發現了敦煌藏經洞。

敦煌莫高窟距敦煌市區東南25公裡。據資料記載:絲綢之路開通後,甘肅敦煌成為古代東西方交通重鎮。不少僧人在此譯經講學、開鑿石窟,形成了著名的敦煌石窟。并相繼跨越六朝、隋、唐、五代到宋,公元1035年,西夏國進攻敦煌,僧人們為躲避戰亂紛紛逃離。臨走前,他們将不友善帶走的佛像、經卷、絹畫等物品藏在洞窟中的複壁内,外面砌起土牆并在土牆上裝飾壁畫使人難以發現。此後,這批文物一直封存在洞窟中近900年,直到王圓祿道士偶然發現了藏經洞。

藏經洞發現之後,王道士步行50裡,趕往縣城去找敦煌縣令嚴澤,并奉送了取自于藏經洞的兩卷經文。可惜的是這位嚴知縣不學無術,把這兩卷經文視作兩張發黃的廢紙而已。此為藏經洞文物流出之始。光緒二十八年(1902年)也就是發現藏經洞的第三年,王道士再次向新任知縣湖北人汪宗翰報告了藏經洞的情況,汪知縣當即帶了一批人馬,親去莫高窟察看,并順手揀得幾卷經文帶走,并留下了讓王道士就地封存後再無下文。

可王道士仍不甘心。于是,他又從藏經洞中挑揀了兩箱經卷,行程800多裡趕赴肅州(酒泉),找到了時任安肅兵備道的道台廷棟,不料這位頗自負的滿族官僚隻是覺得這些古代寫經的書法不如自己寫的好,而對它表示沒興趣。

由于封存措施不力,王道士表面應承,實際上仍不斷地從洞窟取出經卷悄悄出售。直到藏經洞的藏品紛紛被運往國外,造成敦煌遺書的大量外流,當局仍一無所知。

光緒二十九年(1903年)十一月及三十年四月和八月,時任甘肅學政的金石學家葉昌熾因先後得敦煌縣令汪宗翰所贈經卷、畫像(目的是為了充實葉昌熾正在撰寫的《語石》一書),隻是汪宗瀚所傳遞的消息極不準确,說洞中經卷隻有幾百卷,并且好像已經瓜分完畢。是以,葉昌熾雖然一眼看出藏經洞經卷的價值,但始終沒有踏上敦煌一步。倒是那位對王道士态度冷淡的廷棟,後來真的把藏經洞的消息上報了甘肅藩台,建議藩台将此寶物運省妥藏,但甘肅藩台以敦煌到蘭州的運費銀五六千兩無着落而罷,僅給汪宗瀚發了一張指令:“就地封存,由王道士看管。”于是,汪宗瀚于三十年(1904年)三月親臨莫高窟執行這道指令,責令王道士妥加保管,不許外流。這是第一次由政府出面對藏經洞進行封存。可喜的是王道士對藏經洞看守得很緊,散失的卷子很少。

曆史往往就是這樣陰差陽錯。王道士長時間守着這麼多古代經本和畫卷,思考着怎樣利用它來換取一些“香火錢”,光緒三十二年(1906年),王道士于藏經洞所在之大窟前修建三層樓閣,有《重修千佛洞三層樓功德記》記其事。更令人可悲的是王道士為籌措建道觀的經費,竟将敦煌文物以極其廉價地悉數賣給了斯坦因等外國人,共計九十七箱經卷,十九箱織卷,二十箱繪畫及三十七尊唐塑。從此飽受诟病,為世人唾罵。

斯坦因第一次來敦煌是在光緒三十三年(1907年)3月12日。由于不會說漢語,第一次與王道士溝通時,王道士隻答應接受斯坦因的慷慨布施,想看一看書稿,想買幾本書卷的請求被委婉地拒絕了。通過觀察,斯坦因發現“王道士盡管對佛教知之甚少,但卻對唐僧頂禮膜拜”。于是,在繪滿出自當地畫匠之手的唐僧傳說的道觀大殿裡,斯坦因向王道士大談自己對玄奘的崇拜,他甚至以一種近乎迷信的口吻說,正是唐僧的在天之靈将這些密室藏經托付給對佛經一無所知的王圓箓,以等候自己——一個從印度來的唐僧的崇拜者和忠實信徒即“唐僧之徒”為名,騙取王道士的信任。顯然,王圓箓被斯坦因“忽悠”了。雖然二人有了共同話題,但王道士仍然堅持不讓斯坦因進入藏經洞,而是親自搬出一捆經卷到大殿的耳房供其翻閱。最終,他接受了斯坦因開出的條件,以40錠馬蹄銀(合200兩銀子)的代價賣給了所有被斯坦因選中的經卷、帛畫,并且追加了60捆漢文寫卷和5捆藏文寫卷。當斯坦因離開莫高窟時,僅經卷文書裝滿了24箱子,精美的絹畫和刺繡藝術品等文物又裝了5大箱。後經清理,卷文完整的有7000件,殘缺的6000件,還有一大批其它文物,開創了敦煌遺書大量流向境外的先例。因為斯坦因不懂中文,他帶走的檔案中有很多沒有價值的東西。

英籍匈牙利人斯坦因前腳剛走,法國人保羅.伯希和又來到敦煌。

光緒三十四年(1908年)2月,伯希和到達敦煌。在此伯希和與王道士進行交涉,伯希和流利的漢語很快就博得了王道士的好感,而且,王道士從談話中得知,伯希和并不知道他把一大批寫本出賣給了斯坦因,是以對這些洋人的堅守諾言感到滿意。伯希和同樣使用了金錢誘惑的辦法,答應給王道士一筆香火錢。經過大約二十多天的交涉,在3月3日,伯希和就被引進藏經洞,而且還允許他在洞中挑選。這是外國人繼斯坦因之後第二次走進藏經洞,伯希和經過三周調查了藏經洞的檔案,最終伯希和以500兩銀子,換得了藏經洞寫本、印本、經卷、文書等6000餘卷精品和38幅大型繪畫,并拍攝莫高窟照片376幀。雖然伯希和比斯坦因晚到藏經洞一年,但斯坦因并未能進入藏經洞内挑選,未能看到全部藏品,而伯希和則不同,他不僅親自進入洞窟翻檢了所有藏品,而且伯希和是漢學方面的專家,至少會講13種語言。有着豐富的中國和中亞曆史文獻的知識,擷取遺書的數量雖不如斯坦因,但幾乎全是精品。伯希和後來在一次演講中稱:“在近兩萬卷子中,隻後悔看漏了一個。”

伯希和将擷取的卷子從天津以海路運往巴黎後,于1909年5月來到北京。得知清朝學部籌建京師圖書館,正在“物色各種古籍,以儲存國粹”,不知他出于炫耀或别的什麼心理,伯希和随身攜帶一些敦煌珍本,如《尚書釋文》、《沙州圖經》、《慧超往五天竺國傳》,《敦煌碑贊合集》等在北京六國飯店展示。當時,學部侍郎寶熙、京師大學堂總監督劉廷琛、京師大學堂經科監督柯劭忘、翰林院侍讀學士恽毓鼎、學部參事江瀚、京師大學堂教習兼學部編譯局次長王仁俊、京師大學堂教習蔣斧、國子丞徐坊、知名學者羅振玉、董康等都前往參觀。這些京城的官員和學者看到敦煌寫本《老子化胡經》、《尚書》死卷等珍品後,“驚喜欲狂,如在夢寐”,始得知甘肅敦煌有重大發現。

9月4日,京師學者在六國飯店設宴招待伯希和,出席者有學部侍郎寶熙、京師大學堂總監督劉廷琛,還有董康、吳寅臣等,其中主要是京師大學堂的一批學者。在招待會上,恽毓鼎在緻詞中,正式提出影印其中精要之本的要求,伯希和表示“自可照辦”。具體實施者是羅振玉。羅振玉又請端方襄助,敦請伯希和出售所攜和已運回國的四部要籍寫本照片,伯希和如約,陸續寄到,端方分交羅振玉和劉師培考釋。同年中秋節,羅振玉首次造訪伯希和于蘇州胡同,随即得知敦煌石室尚有卷軸約八千軸,但以佛經為多。羅振玉立即報告了學部左丞喬茂楠,并由羅代拟電報,命陝甘總督、護理甘肅都督毛慶蕃立即查封敦煌藏經洞,并将所餘遺書悉數解運京師,,移交京師圖書館(今中國國家圖書館前身)。甘肅方面接到學部電報後,甘肅藩司、代理巡撫何彥升剛剛到任,他指令敦煌知縣陳澤藩點查剩餘經卷,解運京師。與此同時,王道士在政府搶運之時又偷出部分私藏起來。而此時,距藏經洞發現已整整9年。

宣統二年(1910年),劫餘敦煌遺書從敦煌啟運。陳澤藩派傅寶書、武相臣兩人負責運煤大車的押運。事實證明,傅寶書、武相臣在押解途中,未盡心盡力,所經之地敦煌卷子任當地官員抽取挑選,幾乎每到一處都失竊一部分,為掩人耳目,一卷撕開充作兩卷,敦煌遺書損毀嚴重。之後,才移交學部,共18箱,編号計8679卷。然而,這種分裂經卷以充件數的行徑很快就暴露出來。當時,學部侍郎寶熙發現運送學部的卷子有問題,于是,他寫了上告奏折,負責押運的傅寶書被扣留。隻因辛亥革命起,清朝官人自顧不暇,不得已,将傅寶書放回了甘肅,此事也就不了了之。是以,我們在理直氣壯地指責外國探險家的時候,我們的内心不免多了一份傷痛和尴尬。

同年前後,王道士于數十洞窟鑿通道,使各洞相通連,大量壁畫遭破壞。并修“古漢橋”,以便利朝山拜佛者上下。又搬出各窟殘塑,造“千相塔”,有廷棟撰文并書丹之《敦煌千佛洞千相塔》碑記其事。民國元年(1912年)十月,日本吉川小一郎等至莫高窟,用白銀350兩騙買寫經400餘卷和兩尊唐塑。

大量經卷的散失,曾經使王道士感到非常痛心,因為藏經洞是他發現的,多年來在他保管期間從未發生過無故大量散失的事,官方如此掠奪,又如此貪心,使他感到極大的憤慨。是以,當1914年斯坦因第二次到莫高窟後,王道士對斯坦因說了一段令人深思的話,《斯坦因西域考古記》是這樣記述的:“說到官府搬運他所鐘愛的中文卷子緻受損傷,他表示後悔當時沒有勇氣和膽識,聽從蔣師爺的話,受了我那一筆大款子,将整個藏書全讓給我。受了這次官府的騷擾之後,他怕極了,于是,将他所視為特别有價值的中文寫本另外藏在一所安全的地方。”在王道士看來,他甯肯把全部卷子賣給斯坦因完整地儲存起來,或是由他自己保管,也不願讓卷子受此劫難。這時的王道士前後判若兩人,讓人難以言語,是以斯坦又用銀五百兩買下了王道士私藏經卷570餘件漢文寫卷。這些卷子是王圓箓專門收集的,均為完整的長卷,價值極高。同年俄國人奧爾登堡又從敦煌拿走一批經卷寫本,并進行洞窟測繪,還盜走了第263窟的壁畫。

及至美國人華爾納來到莫高窟時,王道士的心情與做法就完全不一樣了。1924年,因當時藏經洞已空空如也,王道士手中的存貨也早已銷售一空,華爾納便轉移目标,盯上了莫高窟洞窟中的壁畫和彩塑,他給王道士一點小禮物,施舍一點銀錢,王道士就對華爾納粘貼破壞壁畫和搬走彩塑視而不見,可以說是熟視無睹。與他所倡導的修補佛窟、推沙掃窟,并不斷以保護千佛洞而向老百姓化緣的行為完全背離。有必要說明的是,藏經洞文物最早流失國外是在1905年10月,俄國人勃奧魯切夫用一點點随身帶着的俄國商品,換取了一大批文書經卷;最後一位是英國人巴慎思于1935年3月22日以《英文北平時事日報》(國民黨中央直轄之黨報)特約記者的身份,前赴敦煌千佛洞“遊曆”。可憤的是,巴氏在觀看浏覽之際,竟乘人不備,用鐵器将洞窟内的“佳像”盜取下來,藏匿車中,企圖要運出帶走。幸而被察覺阻止,且最終未能得逞。緊接着,巴慎思遂被押送至安西縣府,5月9日經玉門解送酒泉。這是後話。

至此,藏經洞文獻的大部被劫往國外,敦煌寶藏至今仍被人為地分散在世界各地。王道士在外人誘引下,監守自盜、非法出賣文物,計大宗者四起得銀1550兩,更加曆年募化所得,遂成敦煌巨富。曾拟重修第96窟大佛殿九層樓事未竟。

無疑,王圓祿在莫高窟經卷文書流失流散海外這一重要事件中起了關鍵的作用,這也是他被後人诟病重要原因。雖然在1907年斯坦因到來之前,無論王道士怎麼呐喊都無人重視。但又很難界定王氏的行為性質,畢竟很大一個程度上,他拜佛重道,甚至是把賣經卷得來的錢拿來修寺廟這麼一個道人。在評價王道士處理藏經洞文物的行為上,王道士的“經濟利益”與“虛榮心理”應有相當大作用,特别是在王道士為三清宮正四處籌集經費時,使本來謹慎的王道士不顧一切的與斯坦因積極配合。而此前他所進行的僅是一卷兩卷的極小數目的行賄與受施活動。《人類的敦煌》裡直接有對于他的這樣一個評價“他被文物界作為愚昧無知的‘破壞性保護’的曆史典型”,這也許是對他最為恰當的評價吧。

綜觀王道士的一生,童年與少年和青年時代都是在饑餓與凄楚中渡過,中年浪際天涯,無奈在兵營偷生,又沒有辦法蓄發為道,雖然後來在莫高窟風雲一時,但是終歸他自己也知道自己所做的一切并不是積功積德的事情,洋人們最終還是一次次地欺騙了這個精明的湖北佬,特别是受到了當地老百姓的唾罵。事實上王道士晚年确實瘋了,或至少是因為他的罪行而不得不靠裝瘋賣才度過晚年。王道士晚年之凄慘景象,由此可以想像。1931年7月30日,王道士80歲高齡死去,安葬于莫高窟廟前大泉河東岸。按道家戒律,道士死後不該建塔,但王道士的徒子徒孫還是為他修建了一座很有氣派的道土塔,并立了一個功德木碑。塔碑上記載了王道士發現藏經洞的過程。這個塔在今天成了莫高窟一景,無論是作為功德塔,或紀念塔,或王道士的恥辱柱,都成了曆史的記載。王道士以一個卑微之身,無論如何是可以滿足了。當我們看到佛家之地高高矗立的這座道土塔時,心裡有難以言狀的感慨。

百年回首,滄海桑田。王道士苦守莫高窟30多年,把畢生精力奉獻給了本不屬于他的聖地。撇開王道士将莫高窟文物出售給外國人不提,然而,他用得來的錢修繕了莫高窟,清理了積沙,維修了破舊的寺廟,使今天人們能夠看到的鮮活莫高窟千佛洞,無疑有王道士的一份功勞。雖然他的行為給敦煌文物造成極大的損失,但從客觀上也造就了敦煌學。但願我們正視那段曆史,對王道土有公正的評價,以慰他在天之靈。

王圓祿,一個原本默默無聞的小人物,卻因為莫高窟藏經洞的發現而聲聞百年!這不能不說是一個曆史的機緣與巧合,更是曆史無情地捉弄!

相關連結

第一位英籍匈牙利人斯坦因,他于1907年在敦煌莫高窟,向王圓箓廉價騙購敦煌文獻24箱、遺畫和絲織品等5箱,并拍攝了莫高窟壁畫等。1913至1915年間,再次到敦煌,又從王圓箓手中騙購敦煌寫本570餘件和一些木雕、彩塑。這些敦煌文獻、遺畫等收藏于倫敦的英國博物館、英國圖書館、以及印度德裡中亞古物博物館。

第二位是法國人伯希和,他于1906年至1908年率中亞探險隊進入新疆絲綢之路北道,并到敦煌莫高窟,抄錄壁畫題記,攝制壁畫照片,又從王圓箓手中騙購寫本、印本經卷、文書和遺畫等6000卷,運抵巴黎,寫本入藏法國國家圖書館東方部,遺畫紡織品等入藏集美亞洲藝術博物館。

第三位是俄國人鄂登堡,又譯作奧登堡,他于 1914-1915年組織考察敦煌等地,獲得大量的敦煌文獻和其它文物資料,現藏俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所和國立艾爾米塔什博物館。

第四位是日本人吉川小一郎,他于1911-1912年間在敦煌先後向村民購買佛經3次計7卷,并向王圓箓兩次騙購佛經169卷、200卷,掠走兩身塑像,現藏南韓國國立中央博物館。

還有一位是美國人華爾納,他于1924年初次到敦煌,用塗有粘着劑的膠布敷于莫高窟壁畫表層,剝取唐代壁畫十餘幅,連同彩塑供養菩薩等兩身,一并入藏美國福格藝術博物館,今轉藏賽克勒博物館。另外還購得敦煌文獻《妙法蓮華經》殘卷。1925年,他又組織考察隊到敦煌,想剝取洞窟壁畫,遭到阻止,未能得逞。

敦煌遺書知多少?

據統計,敦煌文物遺書現存于中國的約5萬件,而收藏于國外的卻多達3萬多件。其中,大英博物館藏有1.37萬件,法國巴黎圖書館有6000件,俄羅斯有1.2萬件,日本、美國、瑞典、奧地利、南韓也都有敦煌文物收藏。而比較起來,法國所藏部分藝術價值比較高。

其中目前收藏敦煌遺書最多的有中國的北京圖書館,藏有遺書1萬餘号,已整理編目的有9803号;國圖收藏有1.6萬餘号敦煌遺書,約占敦煌遺書現存數量的四分之一。

英國圖書館東方寫本部有11297号,其中已編目9172号;法國巴黎國立圖書館藏6千号,漢文卷子4038号已編目,藏文卷子約2千餘号未編目;前蘇聯列甯格勒亞洲民族研究所藏11050号,已編目2954号;日本人橘瑞超收藏429号。

另外,中國的旅順博物館189卷;甘肅省圖書館100餘卷;甘肅省博物館137件;敦煌研究院367件;敦煌縣博物館漢文78件、藏文226卷;西北師院曆史系文物室22件;上海博物館182件;天津藝術博物館300餘件;台灣中央圖書館153件;台灣國立曆史博物館20餘件。

國外的一些圖書館、博物館也藏有部分遺書,如英國印度事務部圖書館765件藏文文書;日本大合大學38卷;龍谷大學7卷;日本私人收藏者中村不折163件;其他人共有28卷;丹麥皇家圖書館東方部14卷;法國吉美博物館還藏有絹畫220幅。還有一些圖書館收藏的圖書數目不詳,如中國甘肅河西地區博物館、台灣中央研究院曆史語言研究所、台灣的一些私家收藏者也有數十卷,英國牛津大學金德利圖書館、英國皇家亞洲協會圖書館以及西德柏林科學院所藏的6千餘件漢文文書,南韓漢城博物館藏有的2千餘件原北韓總督文書、日本約3千件大谷文書中都有數目不詳的敦煌文書。印度德裡博物館還藏有一些藏文文書。瑞典、奧地利、原東德等國也都各有所藏。