記者|董子琪

編輯|林子人

<h3>我以前來過這裡</h3>

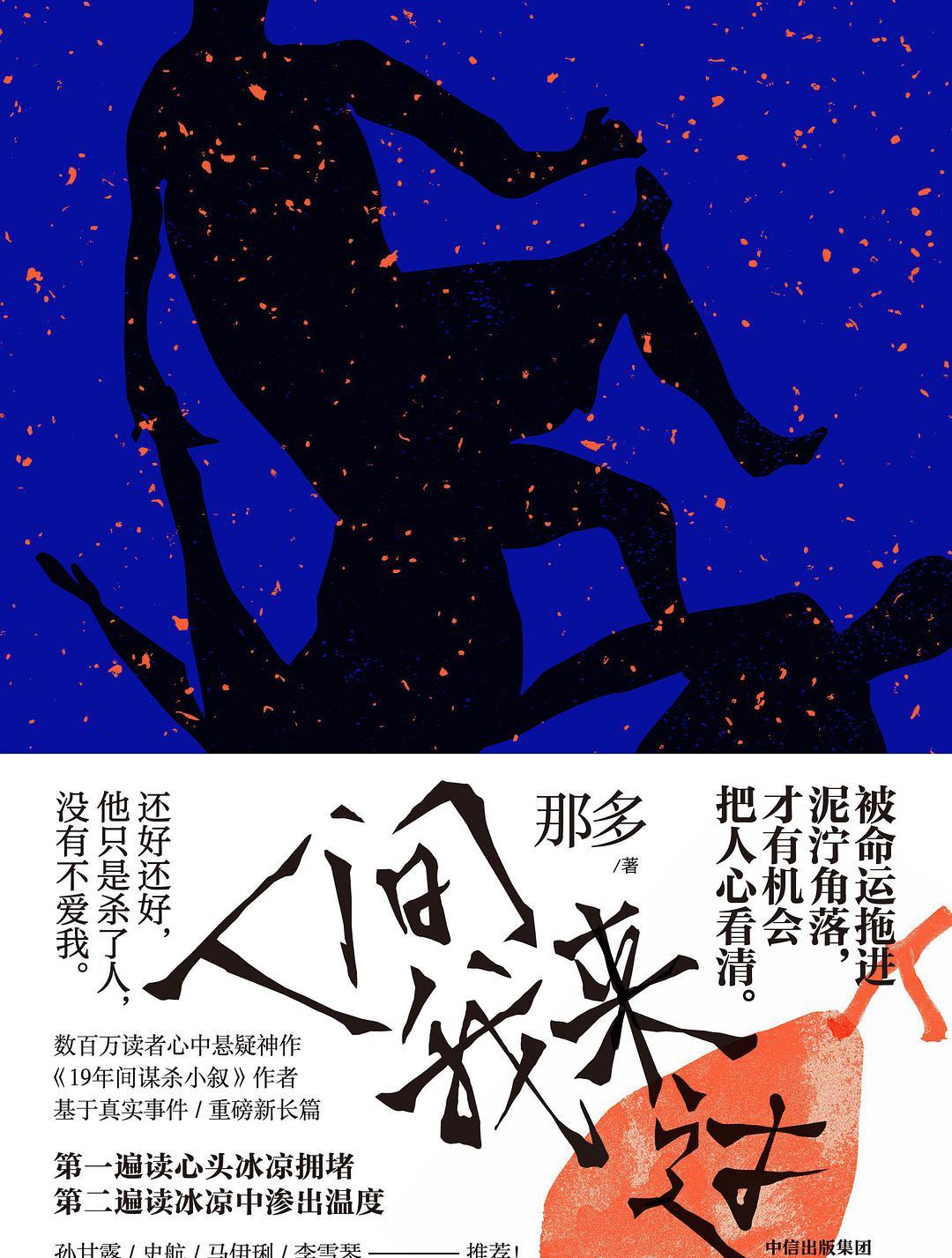

這是作家根據真實事件改編的社會懸疑小說。名叫米蓮的女人跟着丈夫,發現他已經愛上了另一個女人,她不敢哭,決定什麼都不問,後來不由自主地被卷入了丈夫的秘密。圍繞刑警破案過程,嫌疑人和妻子的生活,小說還原了一起犯罪事件,在分析其背後的犯罪動機的同時,也呈現了外人來到上海會感受到動蕩的"魔都"印象:叢林般的高樓大廈,螞蟻般的交通,着裝時尚和郊區妝容截然不同的男人和女人以及PM2.5超标空氣, 當主角接近徐彙河畔的高端社群時,也更強烈地體驗到内心的欲望沖突,正如書中所說。他就像在陌生的田野裡面對一隻野生動物,如果沒有必要,他從不進入市中心。"

納多是一名前公務員和記者,現在全職寫作。2001年開始出版作品,先後創作了《三國志》系列叢書,随後創作轉向目前主題,先後出版了犯罪/社會小說《19年的謀殺》。納多說,寫犯罪小說的目的是審視極端情況下人們内心的變化,而《我一直在地球上》的主角不是一個不講道理的反派,而是人與人之間的見證,他覺得生活就像是一個磨坊,把生命磨成粉和果汁。懸疑犯罪小說未必沒有好作品,而魏某去年出版的《北方狩獵》,也是一部凝視着平凡生活的無助與邪惡的作品。

<h3>國寶</h3>

這是一部以歌舞伎為主題的小說,歌舞伎和精明的戲劇,被譽為日本三大劇,經過四百年的肇付火,現在被列為世界非物質文化遺産。小說《國寶》講述了一位最終成為日本國寶的歌舞伎演員的成長曆程,曆經半個多世紀,不僅再現了歌舞伎藝術界的美感,也書寫了歌舞伎血肉之軀的表演。故事開始于1964年元旦的長崎,當時黑幫掙紮着要擺脫一位出生于Hedo家族的國寶歌舞伎演員,卻有着一張美麗的面孔,命運将他的生活推向了意想不到的方向。書中出現的歌舞伎劇有《花柳三次》、《河村》、《慢》和《雪關門》。為了寫這部作品,作者本人跟随歌舞伎演員的第四代中村來到了國立歌舞伎劇場,他不僅看到了歌舞伎的舞台,還去了更衣室和舞台。

說到吉田,中國讀者應該最熟悉的是他的小說《人行橫道》改編的電影。吉田出生于長崎,從東京畢業後,在寫作時擔任過酒店服務員,搬運工等。《國寶》首次在日本《朝日新聞》上連載,吉田在《朝日新聞》中經常收到讀者的來信,關心主角的幸福。

<h3>《絕命毒師:改變世界的五位女作家》</h3>

在這本書中,林德爾·戈登是五位19世紀英國女作家的作者:瑪麗·雪萊,艾米麗·勃朗特,喬治·艾略特,奧利弗·施賴納和弗吉尼亞·伍爾夫。戈登稱他們為"破壞者",因為他們每個人都因違反某些價值觀或政治地位而被邊緣化。

戈登選擇的五位作家仍然屬于一個相對傳統的群體,但随着生活叙事的特殊體裁,我們也可以看到那個時代意識形态潮流的興起:一方面,女性面臨着經濟、法律和社會生活的束縛;另一方面,女性面臨着經濟、法律、社會生活的束縛。當然,構成五位最耀眼的女作家,是一個平凡的生活和社會網絡,有家人、朋友、戀人和導師,正如伍爾夫所說,"隻有我們能夠衡量普通女性的生活方式和生活經曆,我們才能了解非凡女性作為作家的成功或失敗。這五位女作家的傳記與其說是關于建立新的團體偶像,不如說是關于撼動偉大和渺小的标準。

<h3>"老後兩代破産"</h3>

《舊與破産的最後兩代人》是《舊與後》的續集。2014年9月,NHK的節目"老年漂流社會的現實"發明了"老與破産"的概念,指的是獨自生活養老金的老年人經常面臨生活問題,在不可避免的醫療或護理費用的情況下,他們負擔不起甚至無處可去。那麼,與孩子同住的老年人會更安全嗎?一年後,NHK推出了續集《避免兩代失敗的老年人漂流社會》,表明即使有家人,老年人也無法避免"老破産"問題,節目引入了這樣一個案例:為照顧父母辭去工作,與父母同住,依靠父母的養老金維持日常生活, 護理費用,但在此過程中陷入了"老破産"的境地。更何況,孩子沒有正規的工作,不能獨立,中年以後還靠父母,住在一起,年邁的父母無奈地繼續工作,随着家庭同居的老齡化,父母的負擔逐漸加重,進而陷入"老破産"狀态。這本書是根據一部紀錄片改編的。

值得一提的是,與老破産群體關系密切的是從城市歸來的,他們是老一輩的孩子,項目組曾前往秋田縣調查,"玉居"的數量正在慢慢增長,所謂"玉居"指的是渴望城市就業的年輕人, 然後因為失業而回到家鄉,他們不會在家鄉閉門造車,和父母在一個房間裡。NHK此前曾推出多本反映日本社會現實的書籍,如《沒有社會》、《女性貧困》和《舊後破産》。

<h3>西方政治傳統:現代自由主義的發展</h3>

什麼是自由?什麼是自由主義?作者弗雷德裡克·沃特金斯(Frederick Watkins)寫于第二次世界大戰期間,當自由主義面臨許多危機時,他不贊成将自由主義作為自由資本主義的副業,他認為自由主義并不是社會群體的一切,其支援者不限于任何類型的經濟體系。他強調,現代自由主義是西方文明的世俗形式,現代自由主義認為法律下的自由是人類應該享有的生活環境,而這種自由的維持取決于政府官員對民意機構的遵守;

作者将自由主義的發展植根于西方文化傳統,強調政治的核心是法理學,而不是倫理學,确立了自由主義作為"所有具有代表性的西方政治傳統的現代化身"的地位。這本書梳理了自由主義從古希臘到現代的曆程,着重于啟蒙運動之前和之後的古希臘羅馬時期,以及19世紀末和20世紀初,講述了法律下的自由是如何在古希臘羅馬時期建立起來的,它是如何通過中世紀教會的力量發展起來并被抛棄的, 在與中産階級、無産階級、民族主義等的不斷接觸中,保持了其生命力。

<h3>最後一句話中的女性世界</h3>

最後一句話是死者對親人朋友的信任、告誡和安排,是死者背後的一種協定,也是活着的未來。"人要死的話是好的",多數情況下,最後的話是親朋好友真意的表達和真情的表達。這本書講的是唐朝女們的遺言,書中分析了唐代女人們的遺言内容,以及死者的身份、家庭背景、宗教、婚姻、遺言的影響,除了考察未來受害者是否按照遺言, 但也探索了臨終心态中反映的最後幾句話,比如接受、後悔、無助、後悔甚至各種情緒。唐族女性在中國古代社會中的地位更高,從她們的遺言中可以發現不同身份的女性生死。

根據書中的分析,女性在遺言中表達的遺憾主要包括對孩子、丈夫和父母的關心,不與親人分手,不與丈夫變老等等,也有一些女性因為跟着丈夫而死去,此時的最後一句話表明了永不生存的決心。臨終婦女除了表達感情外,還關心死後财産的配置設定、喪葬費用以及是否與丈夫一起埋葬。上海古代出版社最近還出版了一本以墓志銘為主題的書《銘記人生》,這些墓志銘,特别需要注意不同朝代的女性墓志銘,唐代和明代的女性墓志銘非常不同,除了唐代女性寫給丈夫的墓志銘, 它由來已久的生死觀,也用這句"女性遺言"來解讀和了解古代女性的情感世界。

<h3>1941年:德國走向失敗的一年</h3>

1940年代末,希特勒的軍隊肢解了捷克斯洛伐克,吞并了奧地利,征服了波蘭、丹麥、挪威、荷蘭、比利時、盧森堡,并羞辱了法國。與此同時,丘吉爾上司下的英國與納粹隔絕。在1941年,一切都不同了。希特勒入侵蘇聯,犯下毀滅性的軍事錯誤;他進行了大規模屠殺,并采取了恐怖政策;日本偷襲珍珠港後,他對美國宣戰,英國獲得了美國和蘇聯兩個強大的盟友,德國的失敗注定要失敗。納戈爾斯基對1941年關鍵事件的關注表明,這是納粹德國失敗的一年,也是大屠殺的一年。此外,正如作者所說,希特勒的行動将歐洲分裂成兩個對立的陣營,冷戰模式已經持續了近半個世紀,這是1941年的遺産。

這本書的作者安德魯·納戈爾斯基(Andrew Nagorski)在冷戰的最後幾年擔任駐外記者,通路了波昂、柏林、莫斯科和華沙。在他看來,第二次世界大戰從來都不是一個遙遠的概念,它的恐懼留在了人們的腦海中。這種在國外的經曆也促使他反思個人在曆史上的作用。他說,回顧曆史,人們常常認為曆史事件是不可避免的,但在實踐中,曆史是由被統治者和被統治者、有權勢者和持不同政見者的選擇所塑造的,有時決定他們的方向可能純粹是偶然的,是以檢查關鍵人物的動機很重要。

<h3>森林之花:瑪格麗特·我的植物學筆記</h3>

瑪格麗特·邁耶(Margaret Meyer)是一位英國植物藝術家和探險家,專門從事亞馬遜森林植物研究。1956年,47歲的她進入巴西熱帶雨林,開始了長達32年的森林探險。她已經探索了亞馬遜盆地15次,記錄并繪制了那裡的外來植物。

在《森林之花》一書中,瑪格麗特·米(Margaret Mie)記錄了這次探險,描述了她作為植物學家的工作,并描述了她沿途遇到的花卉,樹木,鳥類,動物和土着人民,重制了熱帶雨林及其原始風土的壯麗面貌。全書分為13章,以地理位置為線索的熱帶植物景觀,讀者可以看到古魯皮河流域的蓮花植物、附近的Wopes蠍尾芭蕉植物和内格羅河流域的月光花卉。作為一名環保主義者,瑪格麗特·梅(Margaret me)在目睹了熱帶雨林的戲劇性消失後,一再表達了她的擔憂。這本書還包括160幅美麗的手繪畫,素描和瑪格麗特M的相關照片。