企業将向員工宣講企業的使命,實作企業的使命需要依靠員工的共同努力。是以,員工的福祉與公司的使命是密不可分、相輔相成的。如果說公司的使命和價值觀是"道",那麼員工對幸福的看法就是"法則"。然而,許多企業家重視企業文化,卻忽視了員工的福祉。在這篇文章中,我們到底如何才能實作員工的幸福?

員工的幸福分為物質幸福和精神幸福。

說到物質上的幸福,很多人的第一反應是提高工資,這不能說是錯誤的,但如果隻是這樣,那就是看一下大局。工資就是金錢,而金錢作為一般的等價物,最終是為了實作其他價值,才能給人們帶來幸福。當金錢解決了人們的生理需求時,它帶來了物質的快樂。

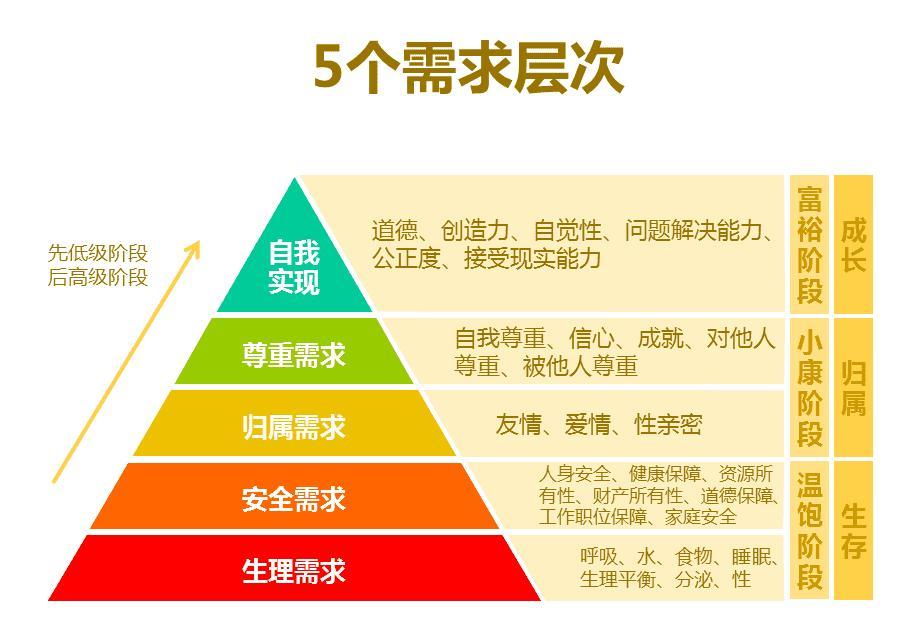

馬斯洛的需求水準

是以,物質的幸福圍繞着生理需求,總之,"食衣、老病死"八個字。當這八個字中包含的需求可以無憂無慮地得到解決時,員工就可以實作物質福利。

企業可以給員工提高工資,讓員工自己實作更好的"溫飽、老病"。除了提高工資外,公司還能為員工做些什麼?我列出了以下内容:

1、服裝:為員工提供品質更好、更時尚、适應更多季節的工作服,讓員工從心裡愛穿工作服。

2、食品:順應價格走勢,增加午餐補貼,讓員工不必對外賣點餐過于精挑細算,可以吃得舒心。

3、生活:為老員工或有突出貢獻的員工提供家庭困難住房無息貸款基金。

4、專線:為員工提供穿梭巴士和交通補貼,提供離家較近的辦公區或允許SOHO。

5、學生:提供健身區、延長午休時間、設立興趣小組或社團、提供單身男女等。

6、老:為老員工或優秀員工繳納商業養老保險或企業年金,讓老員工有東西可循。

7、患病:為老員工或優秀員工繳納商業醫療保險,解決員工對疾病的後顧之憂。

8、死亡:為員工家屬或員工本人提供事變基金,為員工家屬送喪撫恤金,解決高昂的喪葬費用負擔。

對于物質上的幸福,很容易在不知不覺中從"需求"走向"欲望"。例如,如果您提高午餐津貼,您将想要吃山海鮮或挑選午餐。延長午休時間,希望能有更長的午休時間。是以,對于物質上的幸福,我們應該按照"什麼是對的"的原則,界定"需求"和"欲望"的界限,以"理性的生存,毀滅人類欲望"的方式充分滿足基本需求,同時遏制私人欲望的無限膨脹。

除了物質上的幸福,精神上的幸福對一個人來說更重要,對幸福的體驗更持久。精神幸福是生理需求得到滿足後才會産生的對幸福的需求,如果基本生理需求得不到滿足,人們就很難産生精神幸福的需求。這就是為什麼"窮人心胸狹隘",在滿足生理需要的生理生理幸福水準之前,過早強調精神上的幸福,可以算是"畫大蛋糕"。作為一個經營者,要好好捏一捏這個比例。

幸福是關于奮鬥的

如果滿足了基本的生理需求,公司可以對員工的精神健康做些什麼?總結起來就是"帶你去奮鬥,幫你成長,給你成就"。

1、帶你去奮鬥:這是精神幸福的第一層。沒有人喜歡無所事事,沒有比"閑暇不舒服"更痛苦的經曆了。是以,懶惰的人也會在奮鬥中産生一種成就感,所謂"懶惰"隻是員工的價值觀沒有與公司統一。是以,"帶你去奮鬥"首先是哲學上的共同點,三種觀點是統一的,在此基礎上,員工會熱愛工作,并從奮鬥中獲得幸福。

2、助你成長:這是精神幸福的第二層。在奮鬥的同時,人們也會在實踐中不斷學習經驗,不斷進步。一個人的幸福感不僅是一種成就感,更是一種進步感。當員工發現,不管是好是壞,不管是上司表揚還是批評,最終是他們能力的提高,細分就增加了,從菜鳥到灰燼,從白到專家,員工都會由衷地感到高興,進而會産生感激之情。

3、給你成就:這是精神幸福的第三個層次。在奮鬥的同時成長,更有可能的是,成長的能力會讓事情發生。當事情做完時,他們會感到自我認同,客戶和合作夥伴會感謝你的崇高行為,他們會因為感到自我價值而感到滿足。成就感是精神幸福感的最高境界,成就感的大小意味着實作價值的高低,這也是馬斯洛模型的最高水準。

它描述了對物質和精神幸福的解釋,以及我們如何幫助員工實作物質和精神上的幸福。那麼,員工的幸福感是怎樣的呢?換句話說,員工的"幸福觀"是什麼?員工對幸福感的感覺可以用四種方式來描述:

1、期待:幸福是美好生活的向往

2、奮鬥:幸福是追求目标的不懈追求

3、愛别人:幸福是你所愛的人的幸福

4、不要堅持:幸福是内心無私的平安

當欲望得到滿足時,要麼下一個欲望被創造出來,要麼就會有一種空虛感。真正的幸福不是欲望的滿足,而是對善的向往。期待什麼時間,會産生奮鬥的動力,生活才會充實,這才是真正的幸福。當員工的理念被共享時,價值觀往往在同時,員工對美好生活的向往應該符合企業的願景,在追求美好生活的同時,共同努力實作企業的願景。

如果一個企業的願景是"鑄一個百年品牌",這一代人都無法實作,所有目前在這個企業工作的人都知道,在自己的人生曆程中,很可能100年都看不到企業。但有了這個目标,堅持不懈的追求,在奮鬥的過程中會産生很大的成就感。幸福不一定是最終目标,而是實作大目标的方式,看到一個小目标正在實作。末日是在遙遠的未來,但當下的過程是最好的風景。

賴斯·盛和丈夫:對上帝的愛

每當我們看到自己在乎的人快樂時,我們帶給的快樂往往多于我們自己的快樂。作為個人,我們關心的人往往是我們的親人,親人,孩子。作為一家企業,我們關心我們的客戶,合作夥伴。兩者之間似乎有差別,但實際上卻是一樣的。

為了讓我們的親人、親戚和孩子幸福,我們必須給他們足夠的物質享受和豐富的精神食糧,這就要求我們首先獲得物質的幸福和精神上的幸福,才能傳遞給我們所愛的人、親戚、孩子。在企業理念、價值觀一緻的情況下,我們自己的幸福觀理念應該與企業願景相協調,是以我們必須共同努力實作企業的願景和使命,才能實作自己的幸福觀念。而企業願景的使命,我們必須以客戶為中心,以奮鬥為導向。

是以,無論我們是希望親人、親戚、孩子在生活中快樂,還是希望我們的客戶和合作夥伴在工作中快樂,都是一樣的,他們是快樂的,我們會更快樂。

許多人認為,隻有當欲望得到滿足時,幸福才會發生。事實上,情況恰恰相反。

如果欲望沒有得到滿足,一個人就會焦慮,欲望就會得到滿足,人就會有空虛感。是以,欲望不是幸福的使者,而是痛苦的代言人。為了獲得真正的快樂,我們必須擺脫慾望的控制,才能回到真正的自由。是以,"lysal"是幸福的最高層次。

當你做一件事,哪怕是出于高尚的原因,當你需要别人的表揚和獎勵時,那也是一種自私的行為,你會在心裡衡量回報與付出的比率,當你沒有達到自己的要求時,會感到失望、焦慮、憤怒、怨恨、嫉妒。

當真正抱着"利他主義"的心态做事時,正如王陽明所說,"有榮耀是我的福,沒有榮耀是我的生命",良知驅使你做一件事,你隻關注事情的結果,而不是把事情還給個人,才是真正的"利他主義"。這似乎是對他人的服務,其實是自己内心的解脫,是生活的自由,才是真正的幸福。

你心裡不渴望的東西不能靠近你自己

當一個人的身體需求得到充分滿足時,他會感到安全。

當一個人,每天從事自己喜歡的事情時,他都會有一種愉悅感。

當一個人,感受到身邊人的幸福時,他會有一種溫暖的感覺。

當一個人,有明确的目标,不斷奮鬥時,他就會有成就感。

當一個人,"他變得更有能力時,他有一種進步感。

當一個人,不斷實作一個小目标時,他會有成就感。

當一個人不再被欲望和堅持所控制時,他就會有一種自由感。

所有這些感覺結合在一起,成為一個人的幸福。當員工的理念被分享,價值觀是一緻的,幸福的定義往往是一緻的。幸福觀念的統一将使員工更加團結,共同努力實作公司的願景,而在奮鬥的過程中,會讓員工進一步體會到奮鬥的心,豐富和實作目标的實作,提高員工的幸福感。這種互補、良性循環,是企業願景與員工價值觀的和諧統一。