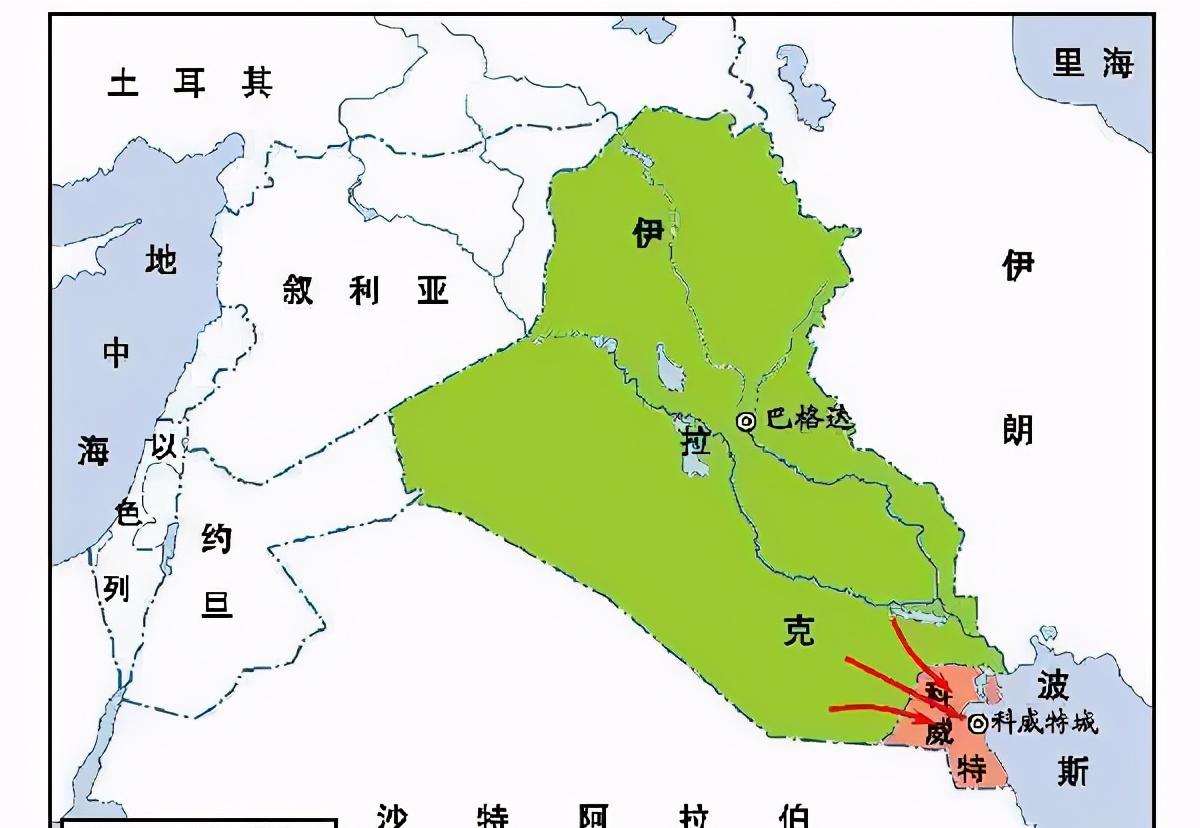

1990年8月,當時的伊拉克總統薩達姆·侯賽因率領10萬軍隊入侵科威特,伊拉克軍隊在十小時内占領了科威特,将其變成伊拉克的第十九個省。薩達姆向科威特部署部隊實際上是一項計劃已久的計劃。薩達姆的"阿拉伯複興社會黨"旨在團結阿拉伯地區,建立統一的阿拉伯國家聯盟,并複興整個阿拉伯民族。坦率地說,阿拉伯地區是一體化的,直到它統一,阿拉伯帝國的榮耀在曆史上得以恢複。

薩達姆早年的生活似乎也是一個絕對強大的鐵腕人物,否則他就無法從一個普通的農民兒子一步步走向伊拉克總統。薩達姆一直有一個夢想:統一所有阿拉伯語國家,重建一個阿拉伯帝國。薩達姆實作這一夢想的計劃有三個步驟:第一步是使伊拉克成為一個大國;第二步是使伊拉克成為一個大國;第二步是使伊拉克成為一個大國。第二步是建立他在阿拉伯世界的絕對威望;第三步是統一阿拉伯世界。

薩達姆首先通過石油出口使伊拉克成為一個富裕而強大的國家,并利用石油收入來加強其軍事力量。随着伊拉克軍事力量的迅速崛起,薩達姆開始奪取僅次于美國和蘇聯的世界第三大軍事強國。在薩達姆看來,現在是邁出第二步的時候了:他選擇首先從伊朗開始。伊朗1979年的伊斯蘭革命,在國内政治不穩定之初組建新政府,以及以美國為首的西方陣營的國際孤立。

伊朗和伊拉克之間長期以來在領土、種族、宗教和其他方面存在沖突,是以在薩達姆看來,這是與伊朗人進行大規模清算的絕佳機會。但當兩伊戰争結束時,薩達姆發現自己失算了。盡管當時伊拉克經濟财富豐富,軍隊被稱為世界第三大軍事強國,但陸地面積較大,伊朗人口較多,憑借戰略縱深和長期動員戰争的能力,伊朗軍隊甚至一度入侵伊拉克大陸。

伊朗作為一個由波斯人主導的什葉派國家,在中東是一個典型的少數民族:絕大多數中東國家在民族認同上由阿拉伯人主導,在伊斯蘭教中由宗派主義主導遜尼派。在這種環境下,伊朗在外交上相對孤立,特别是1979年伊斯蘭革命後,伊朗輸出什葉派革命思想,加劇了伊朗與海灣阿拉伯國家和美國上司的西方陣營的沖突,最終在伊拉克海灣阿拉伯國家和西方陣營的支援下,以微弱優勢擊敗伊朗。

兩伊戰争名義上以伊拉克的勝利而告終,但實際上卻是一場沒有赢家的消耗戰:名義上的勝利者伊拉克在戰前擁有370億美元的外匯存底,但在戰争結束時欠下超過700億美元的外債,18萬人喪生,25萬人受傷,3500億美元直接在戰争中損失。 這使伊拉克的經濟發展計劃推遲了至少20至30年。然而,在兩伊戰争期間,阿拉伯對伊拉克的援助并不是無償的。

更多的援助是以貸款形式提供的,這意味着薩達姆必須償還高額貸款。一場讓他付出高昂代價但收效甚微的戰争,已經開始顯示出動搖薩達姆在伊拉克的權威的迹象,當他得到回報而負擔不起時,即使他能夠負擔得起,也肯定會動搖薩達姆在伊拉克的地位。是以,薩達姆提議伊拉克和伊朗進行一場為期八年的戰争,為所有阿拉伯人、所有遜尼派和什葉派與波斯人作戰。

由于伊拉克人正在為自己的生命而戰,他們希望其他阿拉伯國家免除他們的債務。然而,薩達姆免除債務的提議被最大的債權人科威特拒絕,薩達姆為償還科威特所要求的債務而償還的貸款高達140億美元(不是利息)。就在那時,被科威特逼入絕境的薩達姆·侯賽因開始發表一項重大公開聲明,強調科威特與伊拉克之間的特殊關系。科威特當時在伊拉克的宣傳中自古以來就被描繪成伊拉克的一部分,但後來被英帝國主義者瓜分。

伊拉克的海岸線非常短,大部分是沼澤地,是以不适合港口建設。這嚴重限制了伊拉克的石油出口。雖然伊拉克也是中東的一個主要石油國家,但與科威特相比,吞并科威特将提供一個良好的出口,科威特在生産和出口方面都受到嚴重限制。以戰争形式吞并科威特不僅将使伊拉克承擔巨額債務,而且還将提供一個良好的出口。這種誘惑無疑是巨大的。

在這一點上,一個聰明的科威特伎倆使薩達姆找借口對付科威特:伊拉克和科威特在領土,水和石油資源,特别是兩國邊界油田所有權問題上一直存在分歧,這一直是兩國關系中的定時炸彈。科威特與沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國一道降低油價,以控制國際原油市場,對于那些沒有受戰争影響的國家來說,這一措施不會成為問題。但伊拉克正處于死亡的邊緣:由于油價大幅下跌,其損失超過150億美元。

伊拉克尚未從兩伊戰争中完全恢複過來,對科威特懷有怨恨。薩達姆本人是一個有巨大政治野心的人,科威特仍然在獅子頭上抓虱子的結果無疑是對他這樣做的決心的巨大推動。科威特當時因為石油而富裕,但這個國家太小了——自然缺乏戰略縱深,既沒有成熟的工業金融體系,也沒有強大的軍隊,富裕但不強大,在伊拉克眼中是一個柔軟的柿子。

薩達姆在決定采取軍事行動時并沒有真正将科威特視為對手,他真正關心的是美國是否會幹涉自己與科威特的戰争。伊拉克和美國是兩伊戰争期間的盟友。薩達姆認為,美國不能幹涉科威特這樣的炮彈的地下血液,因為他相信在他的上司下,伊拉克在中東的戰略利益大于科威特。即使美國介入科威特,伊拉克作為中東的頭蛇,也能夠應付其地理優勢。

當時,伊拉克擁有約100萬正規軍和約48萬預備役軍人、近6000輛坦克、3 700門火炮、7 500輛裝甲車、700多架戰鬥機和飛毛腿飛彈。此外,伊拉克擁有中東最完整的現代綜合防空系統,"KARI"防空系統包括四個區域防空行動中心、16個攔截制導中心和70多個防空指揮和報告中心。伊拉克戰鬥機、地對空飛彈和火炮形成了一個覆寫幾乎所有領空的三維火力網絡。

如此龐大的家族使伊拉克聲稱自己是僅次于美國和蘇聯的世界第三大軍事強國。"第三軍事強國"的稱号或許帶有自吹自擂的成分,但伊拉克軍隊的規模和武器裝備确實是當時世界上最高的。經過八年的兩伊戰争,伊拉克軍隊在戰鬥中也相當有經驗。薩達姆認為美國确實是世界頭号強國,但畢竟它在中東的軍事力量有限,他本可以憑借本土戰争的地理優勢來壓制它。

所謂強龍不壓頭蛇——之前美國、蘇聯超級大國已經越南,阿富汗等小國利用本土作戰的地理優勢被擊敗。美國超級大國的軍事力量分布在世界各地,而伊拉克,特别是在中東,憑借其本土行動獲得了軍事優勢。1990年8月下旬,當戰争即将爆發時,薩達姆在與外國上司人的會晤中說:"我很清楚美國的技術優勢,特别是其空中優勢"。

但與此同時,薩達姆堅持認為空戰不能起決定性作用,戰争的最終決定是依靠地面作戰,甚至接近街頭戰争的肉體,在這種情況下,伊拉克方面在實力和局部作戰優勢上可以得到充分釋放。美國人對戰争傷亡特别認真:越南戰争是因為傷亡太重,導緻國内反戰情緒激增,最終迫使美國退出越南。在海灣戰争之前,薩達姆曾吹噓"美國社會無法承受10,000名士兵的死亡"。

1990年9月,薩達姆·侯賽因對軍隊說:"你知道空軍不能決定地面戰争......這是所有正常戰争和解放戰争都證明的規則,最後一個是越南戰争"。在此期間,薩達姆一再威脅要把海灣變成"第二越南":如果美國幹涉伊拉克在科威特的軍事行動,伊拉克軍隊将在越南遭受美軍的同樣失敗。但直到戰争開始後,薩達姆才發現戰争不再是他所熟悉的模式。

薩達姆以為美軍在中東的軍事存在很少,他一直夢想着"沒有頭蛇的強龍",但他很快發現,美國在中東的軍事存在正在呈指數級增長:超過300架C-141和C-5在海灣地區迅速集結,每七分鐘降落一次沙特達蘭空軍基地。 22天的運輸量超過了1949年柏林11個月的空運量。與此同時,美國船隻正在從世界各地的戰略基地運送物資,其中三艘已經運載了相當于3000架C-141。

經過30天的空中和海上運輸,超過10萬名美軍已在海灣集結。在接下來的四個月裡,美軍繼續晝夜不停地行動,最終集結了50多萬士兵和近2000輛主戰坦克,運送了1200萬噸物資!薩達姆曾認為美國在中東沒有軍事存在,但動員起來的美國軍隊的規模呈指數級增長:以美國為首的多國部隊在沙特阿拉伯,巴林,卡特爾,阿曼,阿拉伯聯合酋長國,土耳其和迪戈加西亞的空軍基地部署了1,200多架戰鬥機。

此外,三個航母戰鬥群在地中海、紅海和阿拉伯海的海上陣地上遊蕩。到戰争真正開始時,美國已經在中東集結了一支多達66萬人的多國部隊,有34個國家參加。雖然伊拉克在海灣戰争中動用了86萬軍隊,但兩軍之間的差距并不十分明顯,戰争的真正決定不再是雙方的實力,而是各自的軍事技術,最終是美國擁有技術優勢,打敗了稍好一點的伊拉克部隊。

海灣戰争是世界大戰史上标志性的裡程碑式戰争,它改變了傳統的戰争模式,激勵着世界在新形勢下作戰。海灣戰争最大的特點是,這是一場高科技戰争。以美國為首的多國部隊在這場戰争中普遍使用了先進技術。海灣戰争充分展現了海陸空一體化、資訊化程度高、打擊精度高等現代高技術戰争的新特點。海灣戰争變成了一場單方面的正常武器粉碎戰争。

電子戰對戰争的程序和結果産生了重要影響:以美國為首的多國部隊的電磁優勢将成為戰争的新制高點,海灣戰争開創了以空中力量為主體打赢戰争的先例。在空襲中使用大量精确制導武器,提高了空襲的準确性,最大限度地減少了平民傷亡。

而高技術武器在這場戰争中大大提高了作戰能力,使作戰作戰向高速、全天候、全時發展。據推測,美國和伊拉克有如此多的坦克和裝甲車互相對抗,以對抗現代版的"庫爾斯克坦克戰争",伊拉克甚至希望使用人海戰術在巷戰中打擊美軍,但預期的大規模地面戰争直到戰争結束才發生。在正式行動開始之前,九架美國AH-64阿帕奇武裝直升機摧毀了兩個伊拉克預警雷達站。

是以,當美國第一梯隊的八架F-117戰鬥機在伊拉克方面不知情的情況下進入伊拉克領空中心時,美軍就能夠成功開展伊拉克防空系統的"斬首"行動。同時,美軍利用電子戰鬥機幹擾伊拉克的電子裝置,進而壓制了伊拉克的指揮、雷達預警和情報系統。伊拉克軍隊在美軍的戰術幹預下立即變得失明和失聰。一團糟的伊拉克軍隊隻剩下少數人被毆打。

幹涉結束後,美國率先發射了一系列強大的戰機、飛彈和精确制導武器:1991年1月17日淩晨3點.m,一架美國F-117向伊拉克南部的一個攔截指揮中心投下了第一枚炸彈。自那時以來,700多架飛機還對伊拉克防空系統節點和指揮結構等重要目标發動了自己的打擊。另一方面,美國海軍發射了50多枚戰斧飛彈,打擊伊拉克各地的動力傳輸和轉換裝置。

第一輪空襲之後是第二波和第三波F-117空襲。經過一夜的空襲,伊拉克的防空系統在第二天黎明時分基本崩潰。其餘的伊拉克防空部隊不得不單獨與被炸毀的指揮結構作戰。那些看到下一個日出的人以為他們可以正面與美軍作戰,但他們受到了更激烈的空襲。伊拉克的雷達節點、發電站、指揮中心等都被美國上司的多國部隊摧毀,巴格達與外界失去聯系,聯軍牢牢控制着空中力量。

美國F-117隐形戰鬥轟炸機轟炸了巴格達上空。F-117配備了雷射制導炸彈爆破裝置,精度極高:炸彈可以将防禦工事從大洞中炸出;更關鍵的是,伊拉克軍隊隻是"看"看不到它,是以隻能用黑色的天空炸毀。伊拉克雷達操作員意識到美國反輻射飛彈攻擊的威力,迅速減少了雷達啟動次數,使地對空飛彈盲目射擊。

戰争結束兩天後,伊拉克的防空飛彈系統基本上不再運作。美軍随後派出700架正常戰機進行轟炸。美國指揮官在出發前有點緊張,畢竟伊拉克的防空火力如此密集,可以在世界各地排名靠前。當時,美國指揮官估計,這架飛機的損壞率為10%,這意味着至少有70架飛機可能無法傳回,但美軍最終在行動中隻損失了一架飛機。此時,美軍的電子幹擾裝置已經基本報廢了伊拉克陸軍雷達,是以伊拉克飛彈雷達上布滿了密集的白點。

僅在戰後,美軍加油機就日夜出動多達300次,為軍用飛機加油。這樣,美國指揮官也懷疑伊拉克領空過于擁擠,無法同時派出更多飛機。與此同時,在波斯灣和紅海的美國軍艦也閑着:他們發射了122枚戰斧巡航飛彈——以每小時800多公裡的超低速度飛行,以逃避雷達探測,并在飛行一兩個小時後準确擊中1000公裡外的目标。伊拉克米格戰鬥機在海空聯合壓力下沒有機會升空。

機場被炸毀,雷達被炸毀,伊拉克戰鬥機想要起飛作戰。即使偶爾隻有一兩架伊拉克戰機起飛,也可以逃脫被蜜蜂密集的美國飛機摧毀的命運。可以說,此時伊拉克的天空已經被美國允許飛翔。控制空中力量的美軍對伊拉克進行了史無前例的"地毯式轟炸"。以美國為首的多國部隊結合空間衛星偵察、空中偵察、地面偵察等手段,攔截伊拉克雷達、通信設施和電磁波信号,并通過計算機和情報分析分析進行處理。

由于确定了伊拉克軍隊指揮中心、通信和雷達系統的各種參數,以美國為首的多國部隊始終能夠精确地打擊伊拉克的軍事目标。美軍先發制人地摧毀了伊拉克大部分軍用機場,許多伊拉克戰機在起飛前就被摧毀了。當然,已經起飛的伊拉克飛機很快在美國F-15和F-16前方被擊落。至于伊拉克軍隊龐大的地面部隊,他們甚至不需要聯軍地面部隊來對抗他們。

阿帕奇武裝直升機通常在伊拉克地面防空火力有效射程之外發射反坦克飛彈,進而在保證自身安全的同時摧毀伊拉克坦克裝甲車。美軍飛機、坦克、步兵戰車甚至單人武器都配備了紅外夜視儀、雷射夜視儀和紅外熱成像裝置等夜視裝置,使美軍武器裝備在夜間發揮與白天相同的戰鬥力,使美軍能夠晝夜不停地戰鬥, 更有效地對抗伊拉克軍隊,在戰鬥過程中取得更快的進展。

在整個海灣戰争期間,美國利用50多顆軍用和商業衛星中的12類衛星組成戰略偵察網絡,向多國部隊提供70%的戰略情報。多國部隊已經組裝了2 790架現代固定翼飛機、1 700多架旋翼飛機(其中攻擊直升機600多架)、坦克裝甲車6 500多輛和大量自行火炮、火箭發射器、工程和技術支援車輛等。在戰争中,多國部隊綜合運用反導戰、電子戰、心理戰、海戰等軍事類型的協同作戰。

相比之下,伊拉克的戰争哲學完全是另一個時代的産物:薩達姆一直指望地面作戰來挽救局勢,伊拉克軍隊引以為傲的坦克和裝甲車被美國戰鬥機、轟炸機和攻擊機以及他們攜帶的正常炸彈、雷射制導炸彈炸毀了。 紅外飛彈等。美國空軍以前所未有的效率摧毀了伊拉克地面部隊:伊拉克地面部隊平均每天損失一個裝甲營。與此同時,伊拉克的發電站、工廠、橋梁和其他基礎設施被炸毀。

轟炸一周又一周地持續,而且強度有增無減。伊拉克巴士拉的發電站多次遭到轟炸超過12次。以前從未見過的空中力量,現在是節目中的主力,薩達姆完全無能為力。美國隻用了38天時間就進行了全天候的全面轟炸,對伊拉克部隊造成了沉重的打擊。薩達姆期待已久的地面戰争,經過38天的轟炸,終于開始了,但它不是一場戰争,而更像是美軍單方面屠殺伊拉克軍隊。

伊拉克地面部隊在過去38天的持續轟炸中已經遭受了重大損失,現在發現很容易用火力和射程粉碎他們的T-72坦克。美國武裝直升機四處遊動,随意追捕伊拉克軍隊,甚至連美國坦克和直升機在黑暗中配備夜視儀,也沒有給伊拉克人任何喘息的機會。被轟炸了38天的伊拉克地面部隊正處于崩潰的邊緣:薩達姆驕傲的地面部隊在短短100小時後就撤出了科威特。

戰敗的伊拉克軍隊沿着伊拉克與科威特之間的6号公路向北逃跑,美國空軍飛機和海軍飛機蜂擁而至,投擲火箭彈和炸彈:先是炸毀了伊拉克軍隊的車輛,切斷了他們的路線并撤退,進而阻止了中間的伊拉克軍隊車隊移動,并立即成為刀肉。美國A-10攻擊機攜帶集束炸彈,可以釋放數十個甚至數百個可以穿透125毫米厚裝甲的子炸彈,爆炸碎片可以殺死足球場大小内的目标。

是以,數以萬計的伊拉克士兵在與伊科接壤的公路上喪生。當時,在Iko邊境的道路上,每隔50米就有一堆煙霧彌漫的車輛殘骸。在整個海灣戰争期間,以美國為首的多國部隊具有絕對優勢:223人陣亡,697人受傷,13人被俘。其中,148名美軍陣亡。相比之下,伊拉克軍隊的40多個師被摧毀,傷亡人數為85 000至100 000人,飛機為324架,坦克為3 847輛,裝甲車為1 450輛,火炮為2 917輛,船隻為143艘。

伊拉克海軍在戰争中被徹底摧毀。伊拉克軍隊在海灣戰争中損失了三分之二以上的整體作戰能力。這場戰争給伊拉克造成了約2000億美元的直接經濟損失。戰争期間軍事和民用部隊使用的發電廠也成為多國聯軍的目标。戰後,伊拉克隻有4%的發電廠完好無損。戰後的伊拉克人曾經退居到19世紀的油燈時代。戰後,伊拉克的國内生産總值僅達到戰前水準的三分之一,個人所得降至不到400美元。