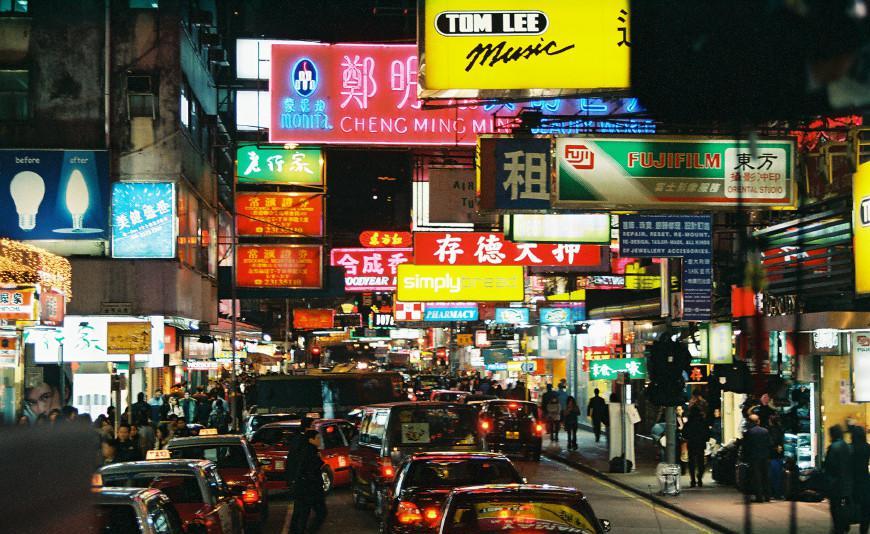

霓虹燈标志見證了香港的繁榮和變化,從中您可以觸摸到其城市氛圍,文學氛圍和城市競争力。香港每年約有3,000個"未經授權"的标志被拆除,但霓虹燈标志仍然不死。

溫/丁曉傑

"二三十年前,我隻在這裡。當我晚上沿着彌敦道開車時,我看到幾乎所有的霓虹燈标志,這是晚上最常見的。我實際上不知道如何閱讀這些标志,但它們似乎提醒我:"歡迎來到我們的世界!"他們說,'嘿,清理一下自己。你有很多東西要學。'"

在最近一部名為《霓虹影》的短片中,澳洲人杜克峰回憶了他第一次通路香港時的視覺沖擊。後來在他與王家偉合作的電影中,香港的天空從來都不是黑暗的,而是總是在燦爛的燈光下搖曳。這是一個植根于城市霓虹燈情結的局外人,"一個令人眼花缭亂,華麗的世界"。這是一個如果不小心就會陷入困境的世界,也是一個充滿幻想和真理的世界。"

杜可峰的短片是今年夏天在香港西九文化區上映的《霓虹燈》。香港探索霓虹燈展覽的一部分。"霓虹燈标志代表着一個變化之城,一個霓虹燈标志變得越來越過時和消失的城市。在策展人陳伯康的心目中,香港的霓虹文化比西方文化更深,因為它們已經成為城市美好生活的一部分:"不僅是夜總會和餐館,還有藥店、裁縫,甚至眼鏡和五金店,霓虹燈招牌已經成為城市不可分割的一部分。

霓虹燈标志是一個城市的故事,可以說是谷歌地圖的前身。

"香港的街道上到處都是五顔六色的霓虹燈招牌,這絕無法與其他城市相提并論。陳先生在美國出生和長大,于1997年首次體驗香港的霓虹燈标志,那是香港統一前幾周。"我住在尖沙咀的一家酒店,從我的房間可以俯瞰維多利亞港,這是一片美麗的霓虹燈海洋。香港霓虹燈招牌的另一個記憶是中環的巨型翠華招牌,我相信所有遊客都去過那裡。"

當時,陳先生並不知道,作為城市象徵的霓虹燈,已經在香港閃耀了60年。自1932年克勞德霓虹燈在香港開設工廠以來,霓虹燈标志無處不在。為了從多個角度恢複香港的霓虹燈外觀,30多年後,陳伯康采用了"霓虹燈标志。"香港探索霓虹燈"計劃,向網友征集超過4000張香港霓虹燈标志圖檔,打造出目前最完整的香港霓虹燈地圖。

今天的霓虹燈愛好者可以按照這張地圖到每個朝聖地點。其中大部分集中在九龍的油麻地、尖沙咀和旺角地區,"沿着彌敦道及周邊街道,你可以找到無數具有當地特色的霓虹燈标志,包括夜總會、餐館和百貨公司。"另一條繁忙的路段是在灣仔,"那裡,除了一些曆史悠久的老餐館外,您還可以找到帶有外國色彩的酒吧标志,大多集中在盧巴多的LokKe Road附近,與過去香港的殖民地色彩密切相關。中環和上順的街道也是絕佳的選擇,"集中在中半山扶手電梯區,除了一些老式的商店外,還有很多藝術商店。

在收集到的作品中,陳先生看到了一些香港最具标志性的霓虹燈招牌,這些霓虹燈招牌在1960年代至1980年代之間閃閃發光:"中國皇宮夜總會巨大的金橙色霓虹燈招牌挂在街上,描繪了皇冠上的圓頂;那是香港霓虹燈最輝煌的時期,其中最具代表性的是1962年彌敦道幾乎占據了整棟建築立面的巨型霓虹燈标志,以及1970年改造的美國香煙"國王"标志的頂層,以擠出"龍王"作為世界上最大的霓虹燈标志, 成功進入吉尼斯世界紀錄。

"霓虹燈标志是一個城市的故事,從中你可以看到城市的競争力,因為商人希望他們的霓虹燈标志超過其他人。霓虹燈标志也區分不同的地區,如夜生活;它們是幫助我們在城市中找到道路的一種方式,這是谷歌地圖的前身;它的一些前輩說霓虹燈标志象征着這座城市的繁榮。"陳說。

霓虹燈的含義幾乎從未改變,它是魚龍混花的世界,是繁榮背後的孤獨深淵。

如果說城市美好生活中的霓虹燈見證了香港街頭煙火氛圍的變化,那麼在1995年的香港電影《堕落天使》中,它們以浪漫和癡迷的方式向香港以外的觀衆展示了這座城市神秘的一面。

德國帕德博恩大學(University of Paderborn)教授克裡斯托法·裡巴特(Christopha Ribbat)在《脈搏靜止:霓虹燈曆史》(Pulse Still: A Neon History)一書中寫道:"在一個寒冷的雨夜,一個年輕人全副武裝地去上班。他離開家,坐小巴到灣仔駱家道,路過霓虹燈招牌:"名人夜總會"、"OK"、"李唇吧"、"百老海酒館"、"石王三溫暖",其中一些他迫不及待地想看到。林的簽名,有漢字,也有英文字,有水準線、直線、曲線、小圓、半圓、大圓、正方形和外圈内圈的圖案,為夜空增添紅、綠、黃、粉色、淺藍色等顔色。這些顔色,字母,線條和符号都反映在地面上的水面上,以及小巴的玻璃窗上。小巴後視鏡中的年輕人臉上露出一絲笨拙、搖擺不定,甚至還有一絲天真,而他正在殺人的路上。"霓虹燈招牌,就像偵探故事中通常的邪惡催化劑一樣,給外人帶來了香港的想象力:"這個城市有多重人格,分為各種光環。"

"王家偉和杜克峰的電影無疑是标志性的,從他們的鏡頭來看,香港是一座由霓虹燈招牌建造的城市。但值得注意的是,你在他們的電影中看不到真正的霓虹燈标志,但它們都在大氣中,反映在角色和城市中,即使你沒有看到霓虹燈标志。霓虹燈招牌似乎就在那裡,從這個角度來看,影片展示了霓虹燈招牌如何徹底滲透香港,如何為這座城市增添神秘感。陳說,霓虹燈标志在20世紀被用作視覺藝術和電影的材料,提供了一種"閱讀"城市面孔的新方式。

王家偉之前,在20世紀60年代,電影《蘇茜黃世界》,閃耀在灣仔駱家路的霓虹燈,先是将《東方明珠》紅燈區形象呈現給世界,也讓這座霓虹之城成為色彩的化身。

同樣是情欲,小說文本的霓虹燈标志更早。據香港小說家潘國玲介紹,霓虹燈招牌最早出現在香港文學中,是曹娭仁1954年的小說《酒店》。小說一開始就寫到,1949年大陸政權易手,年輕的滕志傑和父親黃明忠來到香港,黃明忠也是理發師房的舞者。場景描述如下:"他走出M理發店的側門,擡起頭,上面有一個霓虹燈标志,上面寫着"Clear Dance"。從這部小說來看,霓虹燈的含義幾乎沒有改變,它是一個魚龍混花的世界,是繁榮背後孤獨的深淵。

1987年,大明派系在《今夜星光燦爛》中感傷地唱道:"燈在亮,失望的孩子們,請看一看這座光輝的城市。然後梅賽德斯奔馳,心中的懷疑,恐怕這個光明的城市,閃耀着這個。在潘棣棠看來,陳少奇的歌詞将霓虹燈隐喻提升到了一個新的水準,"對香港轉型期的不确定性做出了判斷"。

霓虹燈标志就像城市的黑膠唱片,雖然它們無法與LED競争,但它們總是有其吸引力。

當陳先生試圖用各種文本恢複真實的香港霓虹燈背景時,他發現最重要的問題是其背後的工作精神。最受歡迎的視訊名為"霓虹燈标志的制作",在短短12分鐘内在YouTube上觀看了115,000次。

"這段視訊不僅展示了制作霓虹燈标志的工藝,解釋了霓虹燈标志的原理,還講述了工匠如何保持消失的工藝,使霓虹燈标志更加人性化。陳伯康也曾與專門研究霓虹燈标志的書法家交談,他睜開眼睛:"他提到,不同類型的行業傾向于選擇具有不同風格的北魏風格,例如下車醫院和國術博物館,因為它的形象更加雄偉。他還引入了不同的霓虹燈标志制作技術,以産生不同的類型效果。這提醒我們,霓虹燈标志是藝術與科技、書法與工藝的結合。"

"對我們來說,霓虹燈标志應該繼續挂在他們的'自然栖息地':街道上。但事實上,香港的霓虹招牌在過去十年迅速退縮,而陳先生所在的西九文化區的M-Plus文館有兩個1970年代的霓虹招牌:觀塘的觀塘公凾招牌和西營闆森美餐的公牛形霓虹燈招牌,曾經是香港的地標, 最終從城市規劃中移除。

自2006年以來,香港每年約有3,000個"未經授權"的标志被拆除。"霓虹燈。在香港「發現霓虹燈」的前兩個星期,僅在彌敦道上就有八個霓虹燈标志被拆除。"霓虹燈标志就像城市臉上的黑膠唱片,雖然它們無法與LED競争,但它們總是有其吸引力。像陳先生這樣的愛好者不得不接受這樣一個現實,即越來越多的霓虹燈标志将被更節能、更便宜的LED所取代。

"我覺得我是一個浪漫主義者,我不明白為什麼人們抱怨光污染,就像住在郊區,抱怨樹木太多一樣。我并不是說這些問題不嚴重或需要解決,但人們應該欣賞構成我們城市的原因。"在過去的一年裡,陳某與許多沉浸在霓虹燈制作中的老師們保持着聯系,他們都意識到霓虹燈标志的光輝歲月已經結束,但這并不意味着它在未來已經消失了:"霓虹燈标志仍然沒有死,但它們與過去和現在不同。它們可能會變得更加專業化,并被想要制作特效的藝術家,咖啡店或酒吧所采用,但它們永遠不會消失。"