<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="1">01</h1>

有人說,《懸崖上》展現了張藝謀的創新。

這樣評論的人可能真的看不出張的電影。在我看來,《懸崖上》不僅沒有創新,反而落入了張藝謀自己的陷阱,這再次證明,老人,他隻能不斷重複自己。

《懸崖上》講述了這樣一個故事:

一個名叫楊太子的人從日本細菌病毒實驗中逃脫,張、秦海軒、朱亞文和劉浩軒,這四個在蘇聯受過專門訓練的地下黨員,乘空降傳回哈爾濱,任務是找到楊親王,并把他送到國際法庭,揭露日本的危害人類罪。

所有的情節都圍繞着這個設定。

張藝謀在攝影、色彩方面的特殊技巧,他似乎不太擅長講複雜的故事,也無法展現豐富的社交生活。從早期的《秋居》《一個不能少》和《我的父親和母親》到去年上映的《一秒鐘》等等,都是關于一個非常簡單的設定,像橡皮筋一樣單調地延續劇情。

如果按照好萊塢的分類,《懸崖之巅》屬于"鬼屋"類别,那麼隻有兩個元素:封閉的空間(如酒店、遊艇、小鎮等)、"鬼魂"(如怪物、恐龍、反人類科學家等),然後添加角色。隻有一條規則:不要被吃掉!劇情比較簡單,主要是追捕和躲藏,最終以幸存者逃離封閉空間或殺死怪物而告終。

中國觀衆對《侏羅紀公園》、《大白鲨》、《緻命誘惑》和2018年奧斯卡金像獎最佳原創劇本《逃離小鎮》等都屬于"鬼屋"類别。

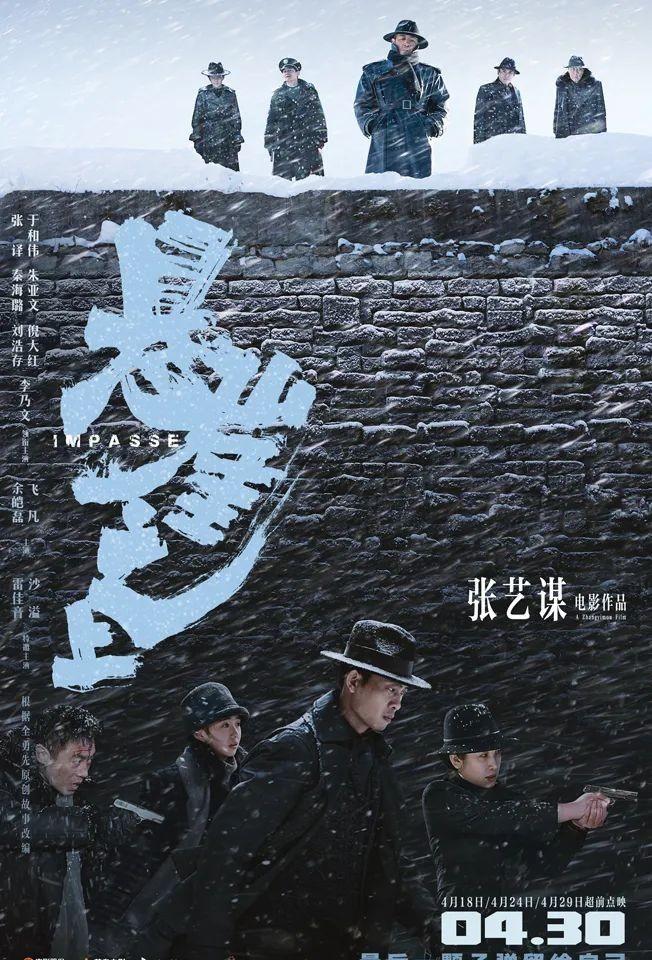

"懸崖上"也是如此,這是一個封閉的空間 - 日本占領下的哈爾濱;一個"怪物"——由于大紅飾演的特勤局局長和他的手下,然後躲藏起來打獵。《懸崖之外》的海報一直以戴着帽子、大衣的冷臉殺手為主,準确展現了影片的這一特點。

是以,從形式上看,"懸崖上"的創新不是,它沒有突破一般的商業電影方式,也沒有突破張藝謀本人。

不過,形式上的突破不是問題,問題是在價值觀方面,張藝謀也沒有突破自己。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="1">02</h1>

看完《懸崖上》,我立刻想起了張藝謀10年前拍攝的《金墓十三》《點選閱讀》,同時,心底也傾吐出一個深深的疑惑:張藝謀為什麼這麼熱衷于展示自己是"國際化"獲救的?

《黃金》和《懸吊》看似兩個完全不同的故事,但主題隻有一個:救贖的希望寄托在"國際"上,前者是美國,後者是蘇聯。

這是一種相當"共和模式"的思維模式,或者說是一種殖民半殖民地文化精英思維模式,其背後的真正邏輯是:無論如何,靠自己的力量無法打敗日本,隻能希望其他大國進行幹預。

在20世紀30年代,蔣介石和國民政府就是這樣一種思維方式。

日本發動9月18日占領東北事件,蔣介石不想調動全民族的力量,奮力拼搏,收複失地,反而向"國際聯盟"抱怨,但國際聯盟偏袒日本,防止日本侵略沒有起到任何作用。

東北的失複,是中國人民抗日戰争和世界反法西斯戰争徹底勝利的結果,這場戰争粉碎了意大利和日本三軸國。

民國精英有依靠"國際"救贖的心理,或許可以了解,因為自晚清以來,中國的侵略戰争基本上在每一場戰役中都失敗了,每一次失敗都必須付出代價,他們沒有嘗到勝利的滋味,有一種嚴重的失敗主義意識。

但是,新中國成立以來,我們迄今已經取得了衛國戰争的所有勝利,特别是戰勝了美國和北韓的勝利,為什麼像張藝謀這樣的文化精英不能走出失敗主義的陰影呢?

正如我多次指出的,張藝謀并沒有擺脫"第五代"的叙事架構,即西方(蘇聯是西方的一半)作為"現代",中國作為"傳統",作為中國需要和合法性向西方遷移的隐喻。

事實上,叙事架構還包括一個更微妙但更緻命的前提:否認中國革命也是現代性的一種形式,是中國實作現代化的唯一途徑。

《懸崖上》《金陵十三世》和張藝謀的《活着》等電影,或許能夠産生其真谛。

順便說一句,玩弄依靠其他大國來拯救的想法是非常有害的,沒有免費的午餐,所有的禮物都會偷偷标價,被儲存下來必然會被排除、計算,甚至售罄。

以蘇聯為例。

在抗日戰争初期,蘇聯給了中國很多援助,但在1941年,蘇聯和日本簽署蘇日中立條約後,他們停止了對中國的援助,并宣布承認滿洲,這對正在與日本血洗作鬥争的中國來說是一個非常沉重的打擊。 可以說,《蘇日中立條約》嚴重加重了中國抗日戰争的艱難局面。至于雅爾塔,美國和蘇聯賣掉了中國,更不用說了。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="1">03</h1>

從本質上講,《懸崖上》依然是一部"神劇"而不是"人劇",張藝謀隻是利用戰争的背景,講述精英無所不能的神話。

許多評論将"超越懸崖"與2009年釋出的"風之聲"進行了比較。其實,從觀賞和扣人心弦的角度來看,前者似乎與後者不相上下,但這兩部電影,就像近年來一系列流行的間諜劇一樣,有着相同的曆史觀,即精英的曆史觀,而我們黨在整個新民主主義革命時期的地下工作都做錯了。

如果看看這些"間諜戰争劇",地下黨的工作似乎主要是從事情報、暗殺,有時甚至是偉大的美女,但真正的地下工作卻不是這樣的。

真實的曆史是,我們黨在國家統一區和堕落區的地下工作,特别是遵義會議确立了毛主席在全黨的上司地位之後,包括了情報,但重點是動員群衆,組織群衆,進行工業、學術、農業、軍事等等。

中華人民共和國成立初期,羅廣斌和楊一言創作了一部反映重慶地下工作的小說《紅岩》,更接近地下黨的真實情況。

在小說中,徐雲峰、蔣傑、成鋼這些地下黨員英雄都在做什麼?他們在印度"前進"宣傳群衆中,深入重慶大學動員學生,深入國民黨的兵器工廠動員勞工,深入華縣山區組織和武裝農民......

黨的地下工作之是以把群衆工作作為主要任務,是由中國革命的基本性質決定的,中國革命本質上是一場人民革命,把地下工作說成是少數"間諜戰争精英"的情報工作和暗殺工作,是對地下工作的歪曲。

《懸崖邊上》是一個曆史主題,但在這部曆史電影中,曆史并不存在,就連楊親王去國際法院的目的地,在電影中展現的時代,還沒有建立起來。

《懸崖上》中的英雄們,都是曆史的外在,正如影片所顯示的,是"空降"到曆史的,他們一絲不苟、精明、兇狠、殺戮,但是,卻與曆史無關!