陽城晚報全媒體記者 趙豔華 孫偉曼 唐偉

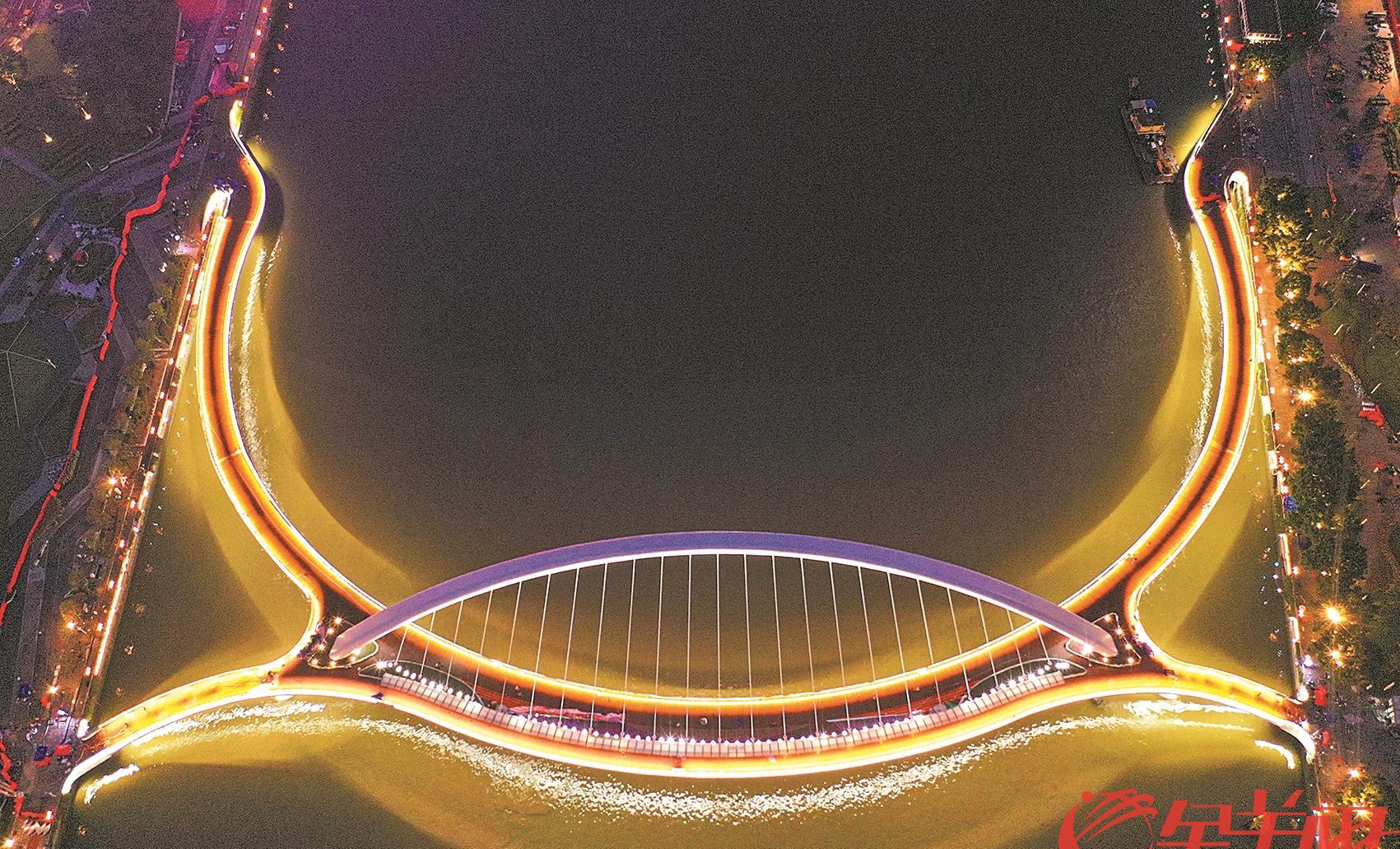

位于廣州新中軸線上的廣州首座跨珠江人行天橋,25日正式啟用。

人行天橋由華南理工大學建築設計研究所和廣州市工程設計研究院的兩個團隊共同設計,廣州市投資集團投資建設,以及中鐵廣州工程局集團的建設。橋的設計以"歌舞,嶺南花船"為概念,極具嶺南特色。同時,橋梁無處不在地融入"科技",我國橋梁建設史上首次采用超高性能混凝土新材料耐壓技術,樹立了時代科技橋梁建設的标杆。

打開廣州新中軸線的行人障礙

"珠江兩岸修建的跨河大橋越來越多,但這是珠江上首次修建跨河大橋。廣州城市投資集團副書記、副董事長兼總經理陳強表示,近年來,不少市民和遊客紛紛提議修建連接配接海心沙、碧沙島和廣州塔的人行天橋,以打開新中軸線的行人障礙,提升兩岸旅遊體驗的無縫銜接,完善區域配套。 為城市空間增添活力。

陳強介紹,人行天橋的規劃建設充分考慮了珠江兩岸慢移系統在新中軸線上的互聯互通,具有四個突出的功能——

一是提高安全性。同時,有利于海心沙島和廣州塔景區人流的雙向快速疏散。

第二,改善環境品質。在打造無縫的兩岸觀景走廊的基礎上,為市民和遊客提供獨特的通過和觀賞體驗。

第三,提高城市活力。在改善華城廣場、海新沙、第二沙島、廣州塔環境品質的基礎上,珠江新城CBD商圈向江南延伸,廣州塔文旅綜合創新示範區向江北延伸,成為經濟新環節, 珠江兩岸的商業、旅遊和文化發展。

第四,提高灣區活力。新中軸線不僅是廣州市的客廳,更是灣區城市的客廳,可以在海心沙、廣州塔、人行天橋上舉辦灣區城市乃至國際文體活動,與濱水環境、河兩岸燈光和音樂氛圍互動,形成城市活動的生動展示。

完成抗風、抗震等多項技術難題

廣州首座跨珠江人行天橋不僅是"人民心靈之橋""藝術之橋",更是"科技橋""創新橋"。作為該橋的聯合設計機關之一,廣州市市政工程設計研究院團隊通過創新設計,克服了結構系統新穎、局部結構複雜、制造精度要求高、施工控制難度大等關鍵技術難點,在短時間内完成了超跨度曲梁斜拱橋結構各階段的靜态分析, 人體振動,抗風設計,抗震設計,耐久性設計,着陸平台,排水和防洪。

這座橋的建成,也離不開過去一年勤勞、汗流浃背的施勞工員。記者了解到,大橋施工成建築勞工和技術人員近500人,克服了一些施工困難。

中國鐵路廣州工程局黨委書記、董事長唐雲表示,這是世界上跨度最大的斜拱梁人行天橋,具有主梁結構呈彎曲、拱肋水準傾斜、橋跨度三大特點,梁拱生産安裝精度高、線路控制要求高、運輸升降風險大、 建築水域及周邊地區複雜四難難。是以,這座橋也是一座科技之橋。

以唐雲為例,由于橋拱肋約13000件構件形狀大小不盡相同,施勞工員選擇性能最佳的拱肋鋼梁原材料,采用3D成像技術和BIM技術,保證截面之間完美比對,并采用3D成像系統,保證空間位置的精确對準, 精準實作毫米級工程品質控制,實作品質與美學的統一,着力打造一座美麗的珠江藝術橋梁。

相關連結 http://www.scots

跨珠江人行天橋工程設計十大創新

1.超大跨度曲梁拱多組合結構體系

作為世界上跨度最大、橋面最寬的弧形梁拱形人行橋,主拱橋向東傾斜10度,拱跨度198米,拱高56米,主梁為弧形梁,中跨橋表面寬15米,東側步道長度約273米, 小徑西側長251米。橋梁有23個吊臂,主梁采用整箱段,抗扭曲性能好,在拱梁的交界處用梁将拱門粘合起來,并将荷載通過吊臂和拱門帶到地基,具有結構剛度大,防傾倒能力強,抗風抗震性能好等優點。

2.新型大直徑鋼坩埚防推樁

樁基直徑3米,鋼筋混凝土樁頂部加鋼,承受巨大的剪切力,提高樁基抗推能力,保證結構安全。

3.超高性能混凝土包裹鋼箱混凝土組合結構

拱肋下10米的超高性能混凝土層增強了拱肋的局部剛度和防艦碰撞性能,并将拱肋鋼闆與水隔離,進而解決了鋼結構在水下和飛濺區域的防腐問題。

4.新型人行天橋鋪裝結構

在自行車道和坡道上布置了2.5 cm的超高性能混凝土層,增強了薄層鋪裝和主體結構的變形和抗裂性,并利用超高性能混凝土超韌性能提高了鋼梁的耐久性。

5. 大跨度曲線人行天橋振動抑制技術

總重量為25.6噸的電動渦旋TMD阻尼器已經設定,以滿足高峰假期期間行人交通的舒适性要求。

6.部分組合鋼箱拱肋結構

在混凝土的拱肋壓力區注入混凝土,形成部分鋼管混凝土拱橋系統,提高結構剛度和行人舒适性。

7.拱腳和拱梁結合節點精細設計

拱腳和拱、平台和拱梁兩個節點的結構極其複雜,為了保證結構的安全性,使用局部模型對兩個節點進行了詳細的計算和設計。

8.騎乘橫截面親水路堤平台施工

搭建橫截面親水堤平台施工,實作了東西向導橋和路堤建設,同時滿足了無障礙設計的需要,大大降低了對路堤的破壞,避免了圍欄的設定,降低了工程成本。

9.在新橋面上拉動吊索的錨拔闆施工

開發了一種新型的錨拔闆張拉結構,減小了錨拔闆結構的尺寸,便于施工和運作後維護。

10.橋式隐形無縫伸縮裝置

橋梁隐形無縫伸縮裝置用于滿足橋梁結構的自然和三維動态變形要求。

"廣州阿伯丁"主打設計橫跨珠江人行天橋

"我希望這座橋被人愛上。

王曼,《陽城晚報》全媒體記者

"廣州首座跨珠江人行天橋,是世界上跨度最大、最寬的弧形梁拱形人行天橋,也是廣州中軸線核心段由當地設計師完成的第一座地标性建築。25日,廣州首座連接配接珠江兩岸的人行天橋開通,大橋主建建築師、華南理工大學建築設計研究院副總建築師邱建發說。

從去年5月到完工,珠江橫渡人行天橋的建設隻用了一年多的時間。"橋梁以人類行為為主,是以我們的設計是從人類行為習慣開始,盡可能為公衆提供安全舒适的步行環境。邱建發表示,城市建築應以人為本,跨珠江人行天橋的設計更加強調人性化,無障礙坡道、地面防滑處理、圓角防撞設計、休閑坐步等都是為了友善市民出行,遮雨棚、涼風噴淋和立體綠化也能有效應對廣州炎熱多雨的天氣。

在邱建發看來,廣州首座跨珠江人行天橋也是連接配接城市南北軸線的紐帶,連接配接着周邊的廣州塔、海心沙、博物館、藝術公園等重要設施和景點。未來,不僅可以承載傳統節日慶典、觀龍舟、欣賞國慶煙花、春節橋花市等,還可以策劃創意新時尚,參加廣州光節演出。

"廣州跨珠江人行天橋的建設尚無先例,團隊在大橋的設計和施工中面臨諸多技術問題。邱建發坦言,也正是因為如此,跨珠江人行天橋誕生了很多開創性的技術和工藝,如綜合光伏、遮陽篷、噴塗、照明設計遮陽篷、資訊智能橋梁系統等。

邱建發還提到,橫渡珠江的人行天橋的形狀是全立體表面,對結構計算、精度控制要求較高。在設計中,僅模型和結構計算模型就有近1000個。此外,為了适應施工現場條件的變化,很多工作甚至被推了回去。

"我是土生土長的廣州人,親眼目睹了廣州跨河大橋的建設。邱建發說,看着自己設計的刀橋從設計圖紙變成實實在在,就像看着自己的孩子長大一樣,希望它能被愛上,成為廣州美麗的風景,成為廣州人民幸福生活的一部分,成為廣州曆史文化的重要組成部分。

編輯:寶寶

來源:金 Sheep.com