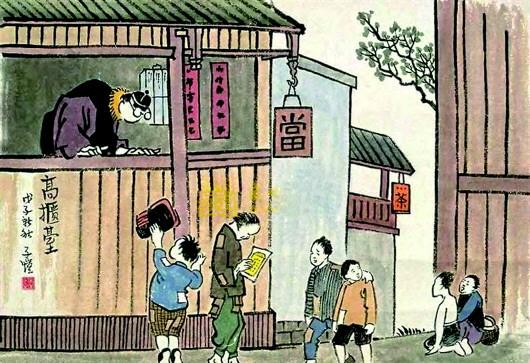

馮子軒漫畫《高櫃台》。王振忠為圖檔

自1996年以來,我發表了三篇論文,"傾斜的脈搏","日出"和"山外"。其中第二篇是主要文章,來自1998年後在月刊《閱讀》上發表的"日出"專欄,以及同時發表在《萬象》和《尋根》等雜志上的學術論文。

收藏的小書,命名為"從黃山百月到東亞海域"。正如副标題"明清江南文化與域外世界"所顯示的,其内容大緻分為兩部分:一部分是關于明清時期江南社會的文化現象,另一部分是關于域外世界和追求的。

惠州位于黃山之間,"黃山白越"也指閩南惠州,這是三十多年來長期關注的地區之一。在書中,我首先勾勒出晚明人文地理寫作的複興軌迹,并着眼于浙江省邊緣山區的社會建設,追尋曆史災難的蔓延,探索歲月的相關記憶,聆聽黃山鐘聲的回聲, 關注海浪中的苦樂參半的景象,分析"徽州王朝"在江南諸多的演變傳說,哀歎晚年和近風雨的泛濫......

一

整整30年前,譚先生在《複旦雜志》上寫了一篇文章,呼籲加強曆史地理學和人文地理學的研究。他指出,中國人"對人文地理學現象的記錄和研究,至少可以追溯到兩千多年前的《玉功》一書,以及司馬遷的《貨物史》和班古的《漢書》末尾所包含的'域劃分''習俗', 戰國對西漢各地人民的生産和生活條件,農業、工業、礦業等各種行業和風俗的繁榮與衰落,都有極其生動和具體的叙述。然而,曆史上的地理學史之後,漢人忽視了人文地理學的叙事,文獻中關于人文地理學的現象,東西方的爪子,這種情況直到明朝才改變。對此,譚先生特别指出,在明代,邱秋的《大正補》、張的《書編》、謝昭軒的《五混組》和王石的《廣志演繹》都是這方面的優秀作品。在他的倡議下,上述書籍得到了曆史地理界的關注,有的還發表了專門的研究著作。

從曆史地理學的角度來看,宋窗夢最系統、最有價值的是尚家基。在我看來,《尚家集》無論是文章的布局還是措辭,都是在刻意模仿《史緣》系列。事實上,在明朝,《貨》受到很多人的追捧,一些回族商人甚至把《貨書》作為必讀的教科書,以期從中汲取有益的商業經驗。《曆史》在寫作中系統總結了"山西"、"山東"、"江南"、"龍門石北"等地區的經濟特點和互相關系,深刻揭示了形成地區差異的曆史淵源和環境因素。尚家基還注重對區域劃分、區域特征和人與國關系的觀察和研究,并結合經濟、文化和習俗因素進行調查。此外,張涵的《松窗之夢》(1510-1593)出版于1593年(明萬曆21年),王石的《廣志釋義》(1546-1598)是自顯在萬裡定娟,即1597年(曆年25年),謝肇軒(1567-1624年)的《五卦》出版于1616年(曆代44年)。無論是作者的生平還是書齡,都是張涵的《宋窗夢語》作為最早的,是以從某種意義上說,《尚家吉》對人文地理現象的系統描述,标志着《漢書史》相關傳統在明代的全面複興。

二

在明清經濟史和人文地理學研究中,徽商和惠州風俗一直是一個值得關注的重要問題。張晗在《尚家集》中指出:"尚佳的兒子願意吃飯,衣着漂亮,裝飾連騎,編織地鱗,塵土飄落的日子,汗水如雨。喬傑以丈夫借錢支援,提供和經營,延吉、趙女絲竹、子正琴、李長麗、競相和利用...自從安,太以玄、會徽為主,其人民更是上機器利潤,舍本翻端,唱轉樞紐,出行皇帝的首都,并舉行其奇異的勝利,休,裕佑的夥伴,是以嘉人數倍世界。梁佳在城附近獲利數倍,第二次,最無能的一一盈利。"滬甯縣和陸縣是惠州市最重要的兩個縣,也是商業發展的前兩個縣。《貨書》作者謝碧仔細研究了《曆史與貨傳》,将《縣》的現實與它進行了對比,在《方志》中獨列了《貨傳》,詳細分析了其中的差别。其中許多材料後來被顧延武和黃冰紅使用。

明朝中期以來,在江南的制鹽業、木材、典當、布業等經營業中,有相當一批活躍在當時的徽商。當時,一些富貴的徽章商人多達數百萬銀。而到清朝來說,超過1000萬,他們在中國的财富榜上名列前茅。這些回族商人,對于江南來說,是富有、有利可圖的外來者,他們類似于六代的"胡族人"和唐宋時期的回族商人。是以,江南民間傳說要以"惠州王朝"取代之前的"胡族人"和回族商人,顯然是合乎邏輯的。

16世紀東南文化市場,惠尚突然成為牛耳朵的主人。而萬裡之前和之後,江南地區的西漢玉章一直被惠州有錢人高價買到,雖然當時的文醫極具諷刺意味,卻認為是"有才華的人結婚當女",甚至刻薄地稱為公章掉進了廁所。不過,這也從一方面反映了惠州王朝持有其巨額資金,在江南周邊頻繁出現"尋寶"和大規模"尋寶"的過程。除了中産階級化,自明朝中期以來,惠州的典當行與普通人(尤其是下層人民)的日常生活關系最為密切。這是因為:在江南"無徽不是鎮"的江南人稱"無徽不是經典"或"無徽"的說法中,這種說法指的是江南地區的當鋪大多由惠州人開,即使不是惠州人開的當鋪,其中員工大多是惠州人。狹義的惠州王朝,是指惠州當鋪職員。在江南,雖然惠州時期的當鋪一直是一種病态。但另一方面,也有"棋子是窮人的後門"這句話。當地人進出當鋪,以為是"阿姨的房子"。例如,在上海,人們給當鋪起了"阿姨"的綽号,把當鋪稱為"小阿姨",典當行也稱顧客為"侄子"。這些都說明,典當業與人民群衆的日常生活息息相關,對許多人來說不可或缺。在傳統時代,普通群眾在貧困線下掙紮,他們不拾起綠黃兩色,總是要進出當鋪,為了賭财産暫時困難。久而久之,很多人會把自己的窮困,和徽商的财富和實力來比較,然後認為自己的苦難是回族商人的重利去推廣——這就是"宋民的财富,很多被徽商遷走"等謠言的出現,也是"惠州王朝奪寶"的故事大量背景。

三

在明朝,順化因其名氣濃郁外,是以在二縣服役的負擔甚至在惠州也是首屈一指的。

在傳統時代,服兵役是行政運作中不可或缺的角色。所有收稅、抓捕嫌疑人,都需要拘留。正是因為服役的重要性,很多時候,在戰争洞穴的中間,上上下下手。他們穿越了鄉下,魚和肉人。特别是這些服務農村,往往皮膚瘦骨嶙峋,破碎的個人家園,造成了無數的人類悲劇。"堂上有一點朱,民間一千滴血",反映了極其殘酷的事實。

有鑒于此,在明清時期,許多有識之士紛紛采取各種措施,試圖限制服兵役的權力。清朝時期,縣級行政運作出現了一些新的變化,如自封櫃中收錢、收糧,以及滾動訂單、紙皂等。所謂自封内閣,是指清初為嚴防非法官員濫用職權、任意征收更多或重複的稅收而采取的措施。此後,各州各縣由募集各種錢财和糧食,都設定了銀櫃,加上秘書、政府印信、人民支付銀币、自費櫃、仆人等都不允許在中間假手。此外,紙皂和木皂催産素已成為比較普遍的做法。在惠州儀器中,不止一塊"紙皂"被發現:

右邊的這幅印刷材料長箱上寫着"紙皂差别",左下角一個頭戴着清代的保暖帽,右手拿着一張"特别提醒家家"的卡片,左手則背着一長串繩子或鐐铐,上面有"酒不喝,特别想玩的沖動, 如反延期,簽取比例"的字眼。這樣的形象,意味着把欠家的債事擺在了士兵面前。"沒有酒和米飯",當然,與真正差的農村服務相比。右邊紙皂上的正文是用密集和不敏感的方式寫的。這把"紙皂生成"儀器,上面寫着實名,并加蓋公章,應該是實際實施過程中形成的實物。

清朝政府執法部門在"紙皂一代差異化"中,是一種相當理想化的制度設計,它希望小事由鄉鎮、成年人隻用"紙皂一代差異",這樣既能減少對窮人服務群衆的幹擾,還能為違規者發出警告,先向士兵緻敬。從其初衷來看,這是一種友善的措施,往往被視為官方的道德政策。不過,一方面,在當時的現實生活中,犯罪嫌疑人可謂是多種多樣的,其中,遵循規則的"好人"肯定是相當多的,但是在山中鑽洞的"人民"卻想來沒有它的人。是以,無論是"紙皂一代差異"還是"木皂一代",其實際效果仍然不理想。另一方面,糟糕的服務總是在尋找機會來打擾人們。按照理想的設計,給紙皂自我限制,二到,直接由官員确定的是非曲直,而不是在服兵役時假手。但是,原告和被告經常看到火勢、敵人相遇、外界眼睛紅,勢必導緻糾紛。在這種背景下,原告很可能會串通起來打架,撕毀罰單,把事情搞得一團糟,以至于激怒政府,進而使局勢難以控制。這為該處的正式幹預創造了充分和有利的條件。看來理想化的系統設計,雖然看似完美,但在實施過程中,其實社會現實是相當複雜的。

四

頻繁的商業活動和社會流動,使惠州形成了大量的合同文書。

敦煌和惠州是20世紀中國曆史文化的兩個重要發現。敦煌儀器于1900年被發現,大約半個世紀後,惠州儀器首次大規模發現。前者是指5至11世紀的多語種古籍和少量印刷本,這些原始資料多達5萬件,除國内、英國、法國、俄羅斯和日本等國家外,還有收藏。惠州儀器是指徽州地區在福建南部留下的文獻,從南宋到1949年左右。抗日戰争結束後,著名學者方浩在南京首次購買了少量稀有的惠州樂器。1956年至1958年間,在收藏家鄭振軒的影響下,惠州儀器首次在閩南大規模發現。20世紀80年代,随着中國改革開放的不斷深入,對商業史的研究受到了前所未有的重視,惠州儀器又被大規模發現,這樣的新發現仍然有着千絲萬縷的聯系。據不完全統計,已知的惠州儀器總數已達100萬台(賬面)。除了少量海外遺骸外,這些資訊絕大部分儲存在中國公共和私人收藏家手中。以敦煌和惠州樂器為主的"敦煌"和"彙書"成為20世紀的兩個新主題。目前,已知唯一與敦煌和惠州儀器都有密切關系的人,可能不是徐承軒。對于惠州文學的熱愛,讓好古的博雅徐承軒,成為惠州燦爛的名片,成為傳統時代惠州文化研究的集。

在《邊際山區社會建設》一文中指出,仍有一些人對曆史領域對惠州儀器的了解存在根深蒂固的誤解。在他們的印象中,惠州儀器隻是一些土地合同,而且絕大多數都是通過市場買賣,缺乏系統的背景,使其學術價值大大降低。事實上,這種假設完全沒有意識到迄今為止惠州儀器的收集、整理和研究的現狀,他們的幻想停留在1950年代和1960年代。事實上,惠州儀器是迄今為止我國已知的民用文書數量最多的儀器,不僅數量衆多,而且以其種類多、内容豐富、時效長著稱。雖然近幾十年來,民間文書從世界各地湧現出來,但可以肯定的是,沒有一個地區的文書品質與惠州文書相同。就像黃忠信在彜縣飛地發現的一批文獻一樣,新發現的惠州儀器有着很好的系統脈絡。而且,更重要的一點是——與其他地區不同,豐富的傳記文獻,使惠州擁有優良的"曆史環境",任何一種新發現的儀器,往往都能在整體曆史環境中迅速找到相應的坐标,進而發揮其獨特的研究價值。是以,與其依靠假設,指責儀器的現有曆史資料,不如面對客觀現實,清楚地了解作為曆史學家的好處和局限性。在我看來,通過實地考察是為了增加情感上的了解,在傳遞可疑資訊時找到有價值的曆史線索,真正閱讀手頭的民間曆史文獻,是我們的目的。

五

惠州雖然在南山鄉偏僻,但"山水隔開",地理上相當封閉。然而,随着徽商的不遙遠任期,以及本地産品和外國商品的轉移,人群互動,文化碰撞和社會流動性極為頻繁。猶如美麗的惠拍老房子,高牆深邃的房子雖然漆黑,但前廳天下,依然透過屋外的燈光,"四水回殿"在精心呵護的盆栽植物中,也在這個天地間自由呼吸的鮪魚,進而煥發出生機勃勃的光芒......

在明清時期,無數回族人立志做生意,遠離利潤,他們從新安江東,風帆飛快,幾經曲折進入長江三角洲。從那裡,逐漸進入浩瀚的東海,馳騁在東亞世界。30多年來,我個人的學術研究,也以"标志"為出發點,逐漸延伸到域外文學和東亞水域史研究。

我們迄今為止所看到的,反映長崎貿易最重要的文獻,就是王晖在乾隆二十九年(1764年)在長崎唐堂的"袖海編輯",不僅為中國人的第一部《通史》——王廣平《我的妻子鏡補》經常被引用,而且還被收錄在《趙代叢書》和《小方舉集》中。到19世紀中葉,這本書被俄羅斯駐北京使團收購,茨維特科夫是《長崎的中國人筆記》俄文譯本的作者。此外,1941年,荷蘭漢學家戈羅普将《袖海》一書翻譯成日文,附有日文導言和注釋,并在東京出版。這些不同的文字,如果影月相間,香與風,在長長的天空之間,已成為國内外人懂得18世紀中國人如何了解日本的經典。

16世紀,惠州水墨商的營銷網絡廣泛分布在江南各地。除了回墨商品進口到日本外,江戶時代還有着中日水墨技術的頻繁互動,這是民間物質文化交流的重要内容。江戶時代日本著名的水墨商人松井元泰,從他父親那一代,就認真研究過中國的油墨制作方法。袁文四年(公元1739年,青乾隆四年),在正式出讓後,松井元泰親自前往當時的"鎖國之窗"——長崎,會見了幾位從事中日貿易的清朝商人,詳細探讨中國水墨。他還與在蘇州做生意的曹素功和來到長崎與中國商人進行貿易的詹曾有過交流。關寶兩年(公元1742年,清乾隆七年),松井元泰出版了《龜眉園墨譜》,這種水墨譜,顯然模仿了明代的"方墨譜"和"程水墨園"等,其中特别記錄了國徽的水墨風格。通過《古美源水墨譜》等域外文獻,我們對彙美水墨的海外流通及相關文化交流有了更深入的了解。

1997年,作為複旦大學派來的校際交流學者,我第一次通路日本。與此同時,在内閣圖書館出版的曆史系列中,發現了一本《唐圖們書》,該書被江戶時代(1603-1867)的政府官員宮崎駿收錄在"視聽草"中。宮崎駿的生死不明,但他的活躍年代是在1840年代和1950年代。這本書是宮崎駿根據他所見所聞編纂的海外文學作品集。《唐圖門書》中曾有一篇題為《蘭族婦女(長崎文化與管理十二年,對婦女的肖像和贊美,出版)》的檔案《蘭族婦女》指的是一位荷蘭商人的妻子,《文化政治十二年》相當于清道光(公元1829年)的九年。在江戶時代,日本實行了閉門政策,長崎是唯一的"鎖國之窗",隻允許中國和荷蘭商船來日本進行貿易,是以将兩條資訊列在一個地方,應該與長崎的貿易史有關——在此基礎上,推測《唐圖門書》應該是中國商人到長崎随身攜帶一本書的名字, 其中的内容反映了該商人的蘇州批發商的姓名和位址。從《唐圖門書》中填寫的人名、地名和店名,這些商人從事的經營主要涉及染色店、布料店、銀匠店、毛氈店、麻袋店、糖堆、藥店、商店、錢屋和裝置店。是以,在蘇州街和小巷開設的商店,擁有最多的布料,糖和藥品,完全符合清代蘇州與日本長崎之間的貿易活動。

1997年,在我到達日本後不久,我的大學組織了一次沖繩之旅,一次我永遠不會忘記的旅行 - 前琉球國家的風俗習慣,以及與福建海岸的密切關系,這使我非常感興趣。在日本近一年的時間裡,除了沖繩,我還獨自一人前往長崎,山水嘉盛,獨自走過長崎的街道。當時,雖然在國外,但時不時發出一種熟悉感。與沖繩類似,作為日本江戶時代的"鎖國之窗",長崎也經常與中國進行多種方式的互動,尤其是與福建沿海的互動。《海連瓊浦,仰望日出》一書《離水漫長的日子瓊普月亮》等文章,都是以中國曆史研究的學術水準為基礎,從遠處看中日頻繁交流的曆史。

例如,關于江戶時代長崎唐閣的中國人的生活,最生動的漢語描述了《鐘浦佳》、《翻譯必備》等唐通教科書的第一推,而相當直覺的圖像則比唐亭的各種圖檔還要多。目前,長崎唐館地圖上的資訊集有兩種:一是2003年出版的《長崎唐亭地圖的整合》,二是2005年出版的《唐亭杜蘭館地圖》。

在中世紀,三德親王派小野修女來訪,并送出了一本自稱"天堂日出"的國書——這是日本在7世紀初面對西方鄰國時故意表現出的自尊姿态。現在,借助江戶時代的這些唐閣,讓我們從遠處看曆史,有很多明顯的發現。

近代東亞形勢險惡,如果結合中日相關曆史資料,我們可以看到——福州的地神信仰,連同東渡的僧海商,被置于東亞貿易、東西方文明沖突的背景下解讀......從事東西方貿易的中國人,福州人,早年對長崎的信仰莫名其妙。這個例子凸顯了東亞水域跨國貿易、移民網絡、民間信仰和文明沖突的複雜互相關系,也隐含着兩國文化交流的許多内涵。

近幾十年來,以區域取向分析和了解中國社會的曆史程序,在中國曆史領域已經流行起來。此後,文化史,特别是"向下視野"社會史和曆史人類學的發展,推動了當代史的演進。區域社會史的方法也為域外漢語的研究提供了新的視角。随着域外文學的大量湧現,在東亞視野、國家間經濟文化交流中,主體不再是一般的"日本人""中國人"或"南韓人",而是回歸到特定人群之間的交流,政治史、貿易史和廣闊的文化史有望轉向社會史的研究。這為中國域外曆史資料的研究提供了新的區域視角,使相關研究更加深入。在此背景下,各種圖像、域外漢文集、筆記,以及語言教科書等,都成為曆史資料的重要來源。透過這些資料,從全球曆史的角度看,中外願景平衡了古今,人們往往有一幅美景,一種開放的心态——長崎唐堂地圖、唐通相關史料和長崎浮石畫等,為中國的區域研究與中外文化交流增添了不少線索, 值得更多關注。

在我看來,曆史上熙熙攘攘的荒蕪如山水之州,望着千山千山,聽着上百隻鳥兒的歌聲。我這一代人在遠處尋找,質疑真相,既需要仔細仔細地看,也需要看得很遠。不僅要在更廣闊的視野中看中外,還要要追溯源頭,聚焦黃山百月水雲的深處,更近距離、更仔細地考察南部地區的荒野。(王振中)

來源:新華社每日電訊