司波人原本是中國東北呼倫貝爾地區的一個狩獵民族,以狩獵和捕魚為生。後來,司波人按照八旗制被滿族人并入國旗,成為滿洲八旗的一部分。

18世紀中葉,清政府平息了杜松叛亂後,于1762年成立了伊利總統等将領,治治天山南北。當時新疆人口稀少,伊利地區土地貧瘠,邊界空無一人。第一伊犁将軍明睿為了查明情況,到塔巴泰等地對土恩田、築地、設倫、駐軍等問題進行了現場勘察,并打起了法庭,建議在塔巴泰市設定牌,駐軍駐守。據軍用飛機上滿載的伴奏記錄,在談到駐軍來源時,丁明銳認為,士兵不僅有更好的射擊、槍法,掌握馬背技能也很重要。"聞盛京駐軍共16.7萬人,其中西博兵4.5萬人,伊拉克等沒有放棄舊習慣,以狩獵為生,技能都還行",要求"在這思博兵中,挑選他們優秀的人一起送去"來豐富邊境。

清政府針對明睿飾演的伊利的具體情況,決定"派兵駐守,即随家屬遷往滿洲裡、索倫、察哈爾士兵,挑選駐紮在防衛中的精英",并"由盛京西伯士兵,挑選一千名有能力的牧羊人,随家屬一起派去"。盛京将軍舍圖肯接到指令,"選家粗心大意,強壯,馬背功夫,擅長獵人千人,官員挑選防衛十人,騎術學校十人",連同4000多名家屬到伊利。1764年4月29日乾隆離境時,人們宰殺動物,燒香,為在沈陽四波族廟向西遷徙的親人祈禱。

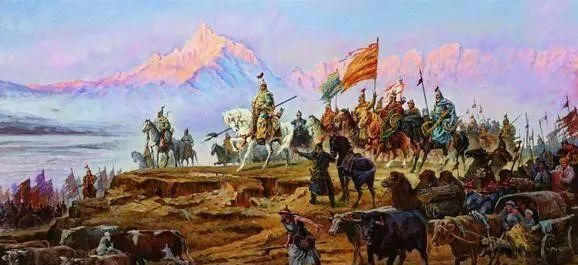

國土上流淌着淚水,告别鄉親們,司博官兵和他們的家人騎馬,開着牛車,駱駝,帶着衣服,踏上了向西的漫漫長路。一路上,他們冒着酷暑,頂着寒冷,千山千裡,涉水千裡,風飯睡着了,累了。這期間多次切斷食物,依靠野菜果實肚皮。今天,西波同胞每年春天都會采摘一種名為"Uzhumur"的野菜,以紀念在向西的路上使用野菜覓食的經曆。在所有困難之後,向西的移民隊在30年(1765年)的7月抵達伊利霍地區。這麼遠的距離,乾隆皇帝原本給了三年的行軍期,而司波軍民隻花了一年零三個月的時間。

伊利安定下來後,西邊遷至西博文職和軍事編隊西博營,這是軍事、行政、生産職能中的一個組織。在伊犁江南岸定居後,思博同胞們用自己的雙手開墾荒地,在荒廢地上建起了自己的第二個家。嘉慶七年(1802年)在總經理圖伯特的帶領下,經過六年的辛勤勞動,挖出了一條200米長的察查布運河。在19世紀70年代,錫博同胞在博爾塔拉挖掘了哈爾博多運河,在塔爾巴哈泰挖掘了阿布德拉運河,進而使該地區以前貧瘠的土地得到良好的澆水和大量開墾。當地的哈薩克族和蒙古族同胞也學到了很多農業生産技術。

在修繕運河的同時,錫博同胞和蒙古同胞駐紮在該地區,達斡爾族同胞一起守衛西北邊境。19 世紀 20 年代,英國殖民主義者指控他的狗張格爾在新疆南部煽動叛亂。由總經理Ergullen率領的Sibo營的800名運動員進入張格。1828年冬,思博同胞在卡爾特蓋山上生下了張格兒。19世紀60年代,四博同胞與左宗軒等人一起,英勇抗擊入侵中國新疆的阿古伯,為祖國統一作出了貢獻,為穩定邊疆發揮了重要作用。

在中華民族的大家庭中,不僅有千裡之外的斯波人。在帕米爾高原,塔吉克同胞巡邏祖國的邊界,是為帕米爾鷹的邊界,在雪地邊界,以卓嘎、中央宗姐妹為代表的各族同胞,像格桑花一樣紮根,作為聖地的守護者,是幸福家園的建設者......各族同胞,手足充沛,荊棘叢生,共同開發保護祖國美麗的江山。習近平總書記在2019年9月全國團結進步大會上說:"我們廣闊的國土被各民族開闊,我們的悠久曆史由各民族書寫,我們的燦爛文化由各民族創造,我們的偉大精神由各民族培育。中華民族的多元化融合,是先祖留給我們的豐厚遺産,也是中國發展的一大優勢。"

統一戰線的改變

新聞自我完善

微信号:童展新宇