文章《我的月秀山故事》入選:

六百年熊鎮淩海五層籠罩在遠古時期

作為"嶺南第一勝利",振海樓聚集了人墨客也參與到人民的生活中來,經曆了戰火也繼承了弘揚民族民粹主義的語境。

今年春天,廣州人懷念海螺鎮。

從其明洪武13年(1380年)建成,600多年,泉與建築一起眺望,看紅棉,眼看羊城,一直與廣州春天達成協定。雖然目前對于疫情防控而暫停開放,但鎮海樓依然是最受追捧、最期待重開的景點之一。

更有好消息要和大家分享:去年10月,鎮海樓被中國文物保護學會曆史文化建築保護專業委員會選為"文化建築保護專業委員會委員機關"名單,正式加入的還有嶽陽樓、黃河樓、騰王閣、大觀樓等這些著名建築共同組成的"中國名建築朋友圈"。

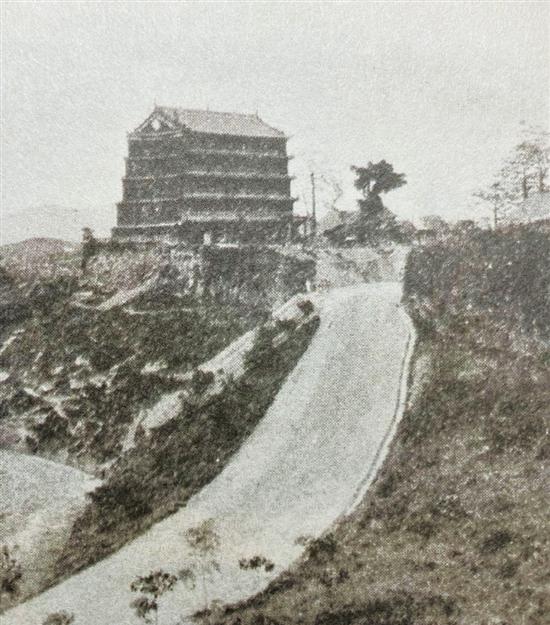

1929年,鎮海樓開館,為了友善遊客參觀,修建了一條從大北沿城牆到小北(從"鎮海大廈斯文圖治")的公路。

鎮海大廈是一座看起來像一座樓,側觀如一座大廈,幾百年後經過幾次修繕,造型一直沒有改變。

幾排鐵炮仍然儲存在小鎮的海洋建築前

三百多年前,嶺南仙神曲大都在《廣東新語言》中,為海禾鎮寫下了"其立雄,雖然黃河、嶽陽莫能通過"這句話,今天學來的,不能笑嗎?

朱然獨立六百四十年

這座國家級名樓被認定為"晚",根本不是廣州海螺竹然鎮獨立640年的風采。在廣州市高南低北,海螺鎮北屹立在城市最高的越秀山之間,嵌入城牆之間,北面有百萬山,矗立在全市"嶺南第一勝利"的天氣中。

鎮海樓建築高度為25.4米,加上小龍崗位于海拔近55米處,與廣州市開市平均海拔60或70米的相對高度相差,奠定了明代後廣州古城的天際線。特别是在海上貿易的古典時代,商船漂洋過海從珠江水道駛入廣州,一睹可以看到小鎮海上建築"拾起"的大背景,低層水邊的房屋和城市隆起的大廈、寺廟、門樓等,錯的地方,千年商港的繁榮就這樣反映在眼中。難怪從那時起,鎮海樓就被描繪在各種圖檔和版畫中,因為廣州城市地标遍布五大洲和四大洋。

人們親切地将鎮海樓稱為"五層",這在明代以來的書面文字中就有記載。外部的逐層收縮對于古代亭子來說非常普遍,但它有一種特殊的風格,看起來像一座建築物,看起來像一座大廈,四面牆的收縮率不同。這樣的設計極其穩定,讓鎮海塔屹立在複雜的傾斜山脈中。層數多,對于古城建築來說隻見過,而幾百年後經過幾次修複,形狀的體系沒有改變。

士兵必須為土地而戰

毫不奇怪,鎮海樓一直是"士兵的戰場"。至今仍保持在大樓前的那排鐵炮,默默地目睹了無盡的硝煙。

鎮海樓位于廣州市大北門之間,小北門的制高點,在地形上與嶽秀山的竹崗形成樊拱衛陣陣,不僅可以随時監視城防調兵,還可以俯瞰城市的動态政策應該得到支援, 在冷武器時代,軍事意義是不言而喻的。

清初的"平南王"在建造訓練鴿子時仍然令人欣慰,與峽谷山清遠寺往返。在道光時代,兩位總督葉霆還建立了軍事指揮部,以對抗鎮海群眾的"洪冰"起義。大革命後,軍閥龍繼光将這一地區列為禁區,并派駐炮兵。到1923年,孫中山作為廣東革命政府的"大元帥",親自上台階指揮行動,挫敗了桂軍沈紅英占領廣州的陰謀。抗日戰争期間,日軍占領廣州,再次在五層樓上囤積火藥......

"城市賽車手将為山而戰",山地賽将為這座建築而戰。各種軍旅經濟繁榮,為海螺鎮賦予了民族團結、興衰的濃厚意義。中法戰争期間,他親自前來督導該師的反法軍事部書本《彭玉林》,因而寫下了最著名的一對斯婁:"數千座搶劫的危險建築依然存在,問誰撿到了飛蛾,空蕩蕩的古時代;今天小鎮海底五樓,室内外還挂着兩個版本這個環節,由胡兆軒、吳子福兩本李先生書、線草上。

沒有偉大的感歎号

造型能赢,小鎮海樓,清代康熙年間被選入羊城八景,以"鎮海底"命名,成為全市最重要的景觀,也是識字群衆的話題,雅居外谷的選擇。明清兩代要養生,在羊城的名文化人中,政要大多留給鄧珍海如作品。朱玉尊、于淵、張東、朱子軒,甚至現代的廖中軒、胡漢民、黃節、葉全奇等,都是用Z字讀的。

陳全璇是明末清初的"嶺南三人"之一,1689年59歲來到這座新裝修的五層建築,寫下了著名的《鎮海樓》。時至今日,這座龍福仍完好無損地矗立在廣州博物館的大樓裡,由于有序的傳承,而曆史問題綜合起來,被譽為"粵中話劇",成為著名的建築。而另外兩位"嶺南三人組"——曲大渡、梁佩蘭,也多次出現在海螺鎮的詩歌演唱中。

二十四歲的康有為也來到大樓,年輕時的心情寫着"渤海有時被餘燼搶走,布衣不在那裡王侯",表達了國家的雄心壯志。著名詩人邱逢甲在清末至少三次寫到該鎮的海塔:次年在台灣第一次失傳(1896年),留下詩句《海之海的海風塵獅,大河雲樹虎門秋》,10世紀初, 他去廣州潮州、梅州等地辦學,去樓送友告别為标題,并制定了二十四七法則,綜合了過去描述的最長詩集,也是邱黯雄一生中創作最多的詩歌。

以50首歌曲《廣州好》聞名的廣州市第二任市長朱光在出國前往北京之前也印象深刻,接下來的一句話就是"我一個人去大樓的時候睡不着,1萬盞燈我睡不着"。

展示老事,啟迪百姓智慧

該鎮的海樓在春天暫停,沒有睡覺。廣州博物館從業人員還在緊張開會、研讨會、誠信...從1929年開始,這座廣州市的"大文物",一直作為展覽無數"小珍品"的城市博物館,一直延續到今天。

從1928年5月開始,鎮海樓進行了現代的第一次大修,并作為廣州市博物館開放。它也是中國最早的現代公共博物館之一。

從1928年10月24日在市政會議上搬遷,使鎮海樓成為博物館,到1929年2月11日,廣州市博物館正式開放,經過不到四個月的準備!這種行政效率和實施文化動員的能力是驚人的。可見,以當時的中國新聞專業學校校長謝英波、市立藝術學校老師丁彥勇等為先,涵蓋了中山大學教授(如顧偉剛、辛紫)、國民黨長老(如胡益民)、文物收藏家(如羅元舉)等籌備委員會,如何夜以繼日地工作!他們從曆史瑰寶(後來又增加了革命紀念品)、美術和自然科學等方向出發,也建立了制度,廣泛的社會支援,展示了科學知識的傳播和文物保護,民族民粹主義的發展與先進理念并行。

開幕當天,鎮海樓首次按地球地質展示順序全面展出了收藏品,動植物标本,礦物标本,古物美術,革命紀念碑和各國的曆史資料。當天有1萬多位賓客參觀,據《廣州共和國日報》報道,開業三周後,每日客流量"超過67萬"。

擴充

廣州首屆大型展會

越秀山上分布着十座亭子

1933年2月15日至3月16日,廣州舉辦了首屆大型展會。展覽分為革命紀念碑、古物、民俗、市政、教育、國術、美術、農業、工商、攝影等十個展館,分布在從越秀山腳下的中山紀念館到海螺鎮等衆多建築中。

廣州市博物館所在的鎮海大廈是本次展覽的市政大廳。市廳的展品主要包括模型、物品和圖表,在省長的規劃藍圖中展現了"現代廣州"。

博物館位于中山紀念館旁邊的兩層建築内,展示了傳統的金石畫和繪畫,以及來自私人收藏家,中山大學,市博物館和黃花考古研究所的展品。由于展出的古物如此之多,是以每天展示的古物是不同的,因為日複一日地改變展品的展示方式。

民俗博物館位于越秀山半山,中山紀念碑和鎮海塔之間,主要展示西江盆地,雷州半島,海南島和南洋群島的少數民族物品。

面試

鎮海樓具有曆史、文化、軍事意義

承接深入參與廣州建設和發展的公共博物館的使命

陳紅軒,地方文學史專家,廣州博物館研究員

羊城晚報:在您看來,鎮海樓最獨特的地方是什麼?

陳紅軒:鎮海樓既有文化史,有軍事史,也有博物館史。

首先,它是廣州建城曆史的重要見證。廣州建成一千多年,到明朝洪武年代,1380年永家侯朱良祖将三城合二為一,修建城牆,建起鎮海大廈。明清時期,廣州沒有任何高層建築,除了六廟塔、淮山寺塔外,在一些城鎮海底,水路商經常以它為燈塔進入廣州。鎮海樓不僅是廣州的文化象征,也是進入廣州的實物象征。

鎮海樓豐富的文化内涵更是無比提及。它不僅是官方對當地文化的崇拜,讀書人的優雅收藏,也是人民、人民生活的好地方。近代以來廣州發生的許多重大事件,甚至那些改寫了國家曆史的事件,都與此有關,如第一次和第二次鴉片戰争和抗日戰争期間入侵者的炮火,王朝和政權更疊期間的軍事拔河比賽等,這些事件賦予了城鎮和海洋建設重要的軍事意義。

自1929年作為博物館開放以來,鎮海樓承擔了近百年的公共博物館使命,并一直延續到今天。

羊城晚報:從前幾代人的文學作品中看,鎮海樓在廣州人民的城市生活中,文化生活發揮了具體的作用?

陳紅軒:鎮海樓既是官方的,也是民間的。每次裝修都正式主持;

起初鎮海樓的設計沒有固定的功能,但後來這座建築除了被用作軍事指揮所外,我們知道它還曾在廣東别墅,民間詩社,高檔餐廳和高層了望所擔任進階官員。有清朝末期的老照片可以看到,鎮海樓五樓曾經獻給文昌皇帝,也有文學領袖蘇東坡的詩錄。有趣的是,中華民國還開了一家"南越酒館"。黃節在《海樓鎮重建》中也提到樓上還"賣蛋糕餌",是以醫生經常可以"坐一整天"......由此可見,鎮海樓是戰時可以使用的,平時比較好用的地方。

陽城晚報:在近代早期的中國公共博物館中,廣州市博物館(以下簡稱"市法院")最鮮明的特色是什麼?

陳紅軒:20世紀20年代,中國隻有27家博物館。當時,廣州作為中國南方的文化中心,是學術研究、行政管理和與國外思想交流的先驅。在國内絕大多數其他博物館或古物、珍品的一般陳列中,以市法院為主體人物謝英波的學術哲學指導,試圖在陳展中利用當地文物反映地域曆史,突出珠江、西江文明和嶺南文化特色,突出革命源泉的特征, 這是一項開創性的舉措。

此外,市科學院主持成立了中國最早的專業考古學術團體——黃骅考古研究所,出版了中國最早的考古期刊《考古學報》(創刊号),奠定了廣州作為中國現代田野考古學的源頭和核心的地位。

城市法院也深入參與了廣州作為現代城市的建設和文化發展,例如,1933年在廣州舉辦的第一屆展覽的主要主辦方。1940年,廣東文物展在香港舉行,雖然市政廳被戰争摧毀,但仍有一些相關收藏品和關鍵人物參與了愛國主義展覽。可以說,無論是在澄平時代,還是在國家危機中,都在支援嶺大的文化遺産和文化遺産。

作者: 瓊·鄧