四川三星堆出土了大量的神像,如著名的青銅大立人、縱目大面具、各種留着辮子或梳着發髻的祖先頭像。我們可以想象,古代蜀人在神廟中祭拜這些神像的場面。因為現代中國人拜廟,不管是佛寺,還是道觀,裡面都是各類菩薩、神仙的塑像,我們更容易了解古蜀人拜神像。

但是,如果我說很早的時候,中原地區不拜神像,可能你會感到奇怪,那他們拜啥啊?實際上,在夏商周時期的中原人看來,神這麼高貴的東西,一般是沒形象的,是以一般用兩種方式來表達。一種是用“神主”,就是木牌之類,上面書寫神或祖先的名字。還有一種是用“屍”,即讓人當演員,去扮演神和祖先。

代表神的“神主”

中國人用“神主”的時代很古老,漢字裡面凡是和宗教、神、祭祀有關的字,都有個“示”字旁,比如“祭”的示字旁在下面,“神”“祀”之類的示字旁在左邊。“社”也是示字旁,是祭土地神的。“宗教”的“宗”,是神廟裡面一個示。

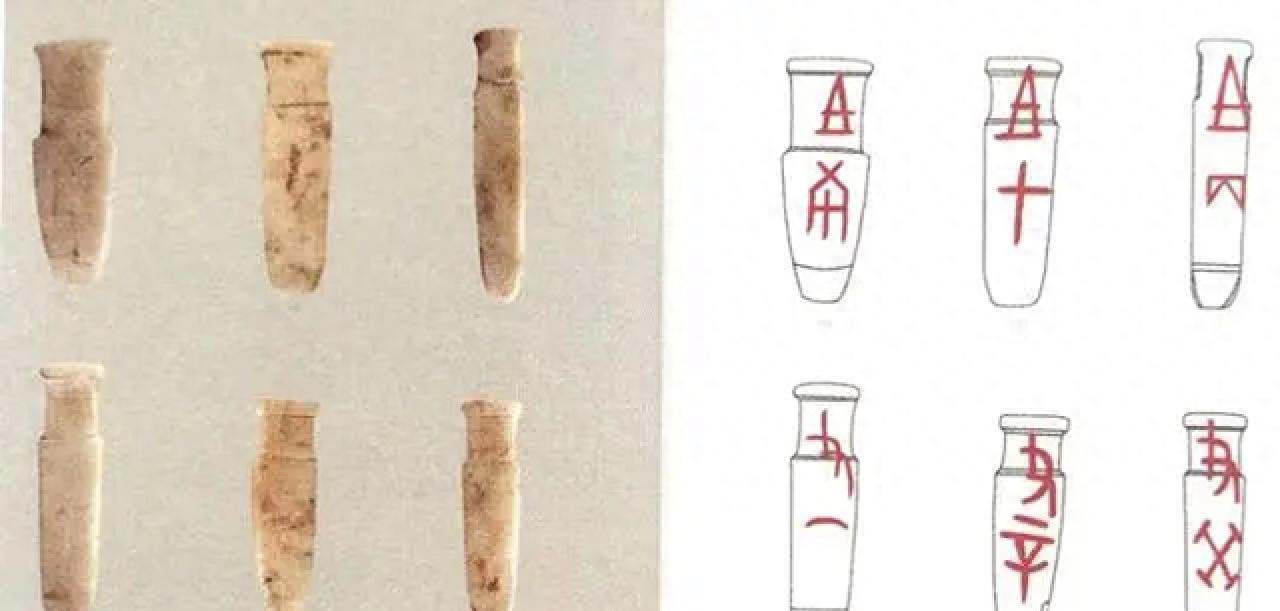

“示”,就是用玉石、木牌來表達的神。甲骨文中的“示”,就是一個木牌之類的形象。隻要寫上神或祖先的文字,沒有形象的神,就可以憑附在上面,去接受人們提供的祭品。在殷墟後崗3号墓中,就出土了玉石做的神主,上面的文字,是用朱砂寫的。古人認為,朱砂這東西能通神,現代道士也用朱砂來畫符。

殷墟後崗3号墓出土朱砂寫的神主。作者供圖

這些玉神主上面寫着祖先的名稱,如“祖丙”“祖甲”“祖庚”“父癸”“父辛”之類。對于神主的使用等級,後來的大儒有很多讨論。例如東漢的大學者許慎、鄭玄就認為,天子和諸侯這種等級高的大貴族,才可以用神主。大夫這種等級的貴族,就把一捆絲綢“束帛”作為靈魂憑附的地方。

到了最低一級貴族“士”這裡,祖靈憑附的東西,連一捆絲綢都不行,而要用更低等級的茅草,這一捆茅草就叫做菆( zōu )。所謂“束帛依神,特牲饋食,士祭禮也,結茅為菆。”。不管是用神主、一捆絲綢,或是一捆茅草,反正都不需要神像。

用人扮神是為“屍”

除了用木牌、絲綢、茅草之外,還可以讓人去做演員,去扮演神。這種角色,就叫做“屍”。當然,這個“屍”不是指屍體,“屍”字在甲骨文裡面就是一個人的形狀,指人的身體。屍,就是去扮演神的身體。

在甲骨文裡面,就記載了祭祀的時候,現場有多個屍。比如《甲骨文合集》第1402片上,就記載了一大群屍,互相引導對方去接受吃吃喝喝的場面。蔔辭詢問:“是讓商湯的屍去引導大神“帝”的屍,還是讓先王大甲的屍去引導帝的屍?”

《甲骨文合集》第1402片,記載各路大神互相引導。作者供圖

“是讓先王下乙的屍,去引導帝的屍。或者是請大甲的屍,去引導商湯的屍,或者是叫下乙的屍,去引導商湯的屍?”這一群老演員,分别扮演着各路大神,一起熱熱鬧鬧,互相引導“您先請”,進入祭祀的宴席,還互相勸酒。

《詩經》中描寫了這些扮演神靈的老演員們,吃飽喝醉的情景,離席的時候還有音樂伴奏。老演員們吃飽喝足,就代表他們扮演的神吃飽喝足了。所謂“神具醉止,皇屍載起。鐘鼓送屍,神保聿歸(《詩經·小雅· 楚茨》)”。

古人的想法是,神靈和死去的祖先之類的,沒有具體的形象。是以找那些聲情并茂的老演員,去扮演屍。屍哥們吃得杯盤狼藉,這就非常生動形象,他們吃飽喝足,就是神和先祖們吃飽喝足啊。即所謂“其人亡,虛無寂寞,思慕哀傷,無可寫洩,座屍而食之,毀損其馔,欣然若親之飽,屍醉若神之醉矣”(《白虎通·祭祀》)。

那麼什麼人可以去當老演員呢?東漢的大學者何休就說,天子和諸侯都很高貴,他們死後,可以讓自己的大臣去扮演。而大夫這個等級以下的,就讓自己的大孫子去扮演。嗯,你沒看錯,真是大孫子。祭祀一位死去的爺爺,孫子扮演爺爺,爹還得拜孫子這位老演員。孫坐着,爹站着;孫吃着,爹看着。

這畫面,挺隔代親的。古人也說得很明白,啥叫貴族範兒?貴族就隻抱自己的大孫子,不抱自己的兒子。因為大孫子以後可以當自己的屍,而兒子不可以扮演自己的屍。(《禮記·曲禮上》:“‘君子抱孫不抱子’,此言孫可以為王父屍,子不可以為父屍”)。

為啥用老演員方面,非要整這隔代親呢?因為有個“昭穆制”,家裡一代人是“昭”這一輩的,下一代就是“穆”這一輩,然後再下一代又是“昭”。爺爺和大孫子,在“昭穆制”中是同一陣營,爸爸和曾祖父,才是同一陣營。是以,爸爸可以扮演曾祖父的屍。

古人壽命短,有時候爺爺升天了,祭祀時孫子還小,當不了老演員。針對這種情況,孔子就指出,這時候就得找群演,把大孫子抱着,去扮演屍。(《禮記·曾子問》:“孔子曰:‘祭成喪者必有屍。屍必以孫,孫幼則使人抱之’”)。

屍在扮演祖神時,必須穿着他生前的衣服,當時貴族專門有人負責收藏這些生前的衣服,祭祀時再發給老演員們去穿。(《周禮·春官·守祧》:“掌守先王、先公之廟祧,其遺衣服藏焉。若将祭祀,則各以其服授屍)。”

中原用神像受佛教影響

早期中原文化中,一直堅持神沒有具體形象。無論是用神主、絲綢、茅草作為神靈憑附的媒介,還是讓大活人去扮演,反正都用不上神像。中原地區用神像,要晚到漢代受印度佛教影響了。而中原文化的道教,一直到東晉南朝以前,都還在堅持神沒有形象這種傳統,不拜神像。

當時的道教認為,神沒有形象,是以像“黃神越章”這種大神——這位神你一定知道,黃巾軍“蒼天已死,黃天當立”口号中的“黃天”,就是這位大神。要用道教的黃天,打敗儒教的蒼天。道教表現“黃神越章”,就是用這位神的印章來表示,而不是塑像。南朝時的道士,仍然認為用神像是印度佛教的。

道教“黃神越章”印,不需要神像。作者供圖

是以,我們現代人熟悉的祭拜畫面,無論是進入佛寺,還是道觀,裡面陳列着大量神像的這種場面,其實是南北朝以後的産物。在此之前的中原文化,是不用神像的,這在全世界範圍來看,都是比較獨特的一種現象。

古蜀文化産生了中國最早的孔子像

繞了一大圈,這時候再回到三星堆來看,就能豁然開朗了。這三星堆大量用神像來祭拜,這和中原文化還是不同啊。這說明了啥?說明了中國古代文明内部的豐富性,中原和大西南,可謂各有千秋,各有特色。三星堆先民雖然也用中原的夏禮、殷禮,但也保留着自己獨特的“蜀禮”。

古蜀人喜歡用神像,在秦國統治巴蜀以後,對于西南民族采取相對溫和的政策,并沒有強制要求使用中原的祭祀方式。到了漢代,巴蜀地區喜歡使用神像的文化,居然産生了中國最早的孔子像。在此之前,孔家子孫祭祀孔子,應該是用神主、用屍來扮演。孔子的孫子子思,應該就扮演過孔子的屍。

漢代的孔家子孫、儒生們,還是用中原的祭祀方法,是以沒有孔子像。但是據顧炎武的研究,西漢蜀郡太守文翁,在蜀地傳播中原文化,搞出“石室”學校,其中就出現了跪坐的孔子像,兩旁還有七十二個弟子的像(顧炎武《日知錄》卷十四:“屍禮廢而像事興,蓋在戰國之時矣”。原文注:“漢文翁成都石室,設孔子坐像……七十二弟子侍于兩旁”)。

這就奇怪了。中原出現神像,是東漢以來受印度佛教影響的産物。但是文翁這時是漢景帝時代,屬于西漢前期,比佛教傳入早得多。但是怎麼會在蜀地成都,出現最早的孔子像,以及儒家七十二賢人們的群像呢?

唯一的解釋就隻能是,文翁尊重蜀地群眾喜歡拜神像的文化習慣,按照三星堆以來大搞神像的蜀地傳統,去對接中原文化,是以搞出了最早的孔子像,以及一大堆群像。我們後世進入儒家文廟,見到孔子塑像的場景,提前了上千年,在蜀地出現。

三星堆的流風餘韻,竟然産生了中國最早的孔子像,不得不說是一個有趣的因緣。

• (本文僅為作者個人觀點,不代表本報立場)

李競恒

責編 辛省志