範旭侖 | 傅雷和錢锺書“鬧别扭”的另一樁事

錢锺書緻羅新璋函:“傅譯在中文文字表達方面,可推敲處不少。”

傅雷和羅大岡大錢先生一兩歲,以翻譯法國小說成家著名,前者是錢先生的朋友,後者是錢先生的同僚。

陳丹晨《錢寓瑣聞》(《上海文學》2018年2月号):“1979年我聽說羅大岡要求為人民文學出版社重印的《約翰•克利斯朵夫》作序,就對錢先生說:羅先生在‘文革’時不是寫了一本《論羅曼•羅蘭——評資産階級人道主義的破産》嗎?序就叫《向羅曼•羅蘭告别》,現在怎麼又要寫正面介紹的文章了呢?這個彎他怎麼轉呢?錢先生笑笑說:‘他什麼時候都不甘寂寞。我聽說人家不同意他寫,是他自己硬要争取。’錢先生似乎不屑多談此事,神秘地對着我說:‘你知道傅雷生前不要别人為這本書寫序,隻要一個人寫,是誰啊?’他看我一臉困惑的樣子,邊笑邊指着自己說:‘他就要我寫!’”羅新璋《錢锺書與傅雷之誼側記》摘錢先生1979年5月21日函中語則作:“據傅雷先生次子傅敏同志說,他爸爸囑咐過,譯本如要有序言,隻願意楊绛或我來寫,不要旁人寫。那是我們負擔不起的付托,使出版機關很為難。愧對亡友,内疚不已。”傅敏《懷念赤子之心永恒的傅雷精神》(見《傅雷誕辰百年紀念集》):“我在1979年出國前,曾經叮囑人民文學出版社的有關編輯,如果再版《約翰•克利斯朵夫》,序言一定請錢锺書或者楊绛來寫,結果卻出自批判羅曼·羅蘭的羅大岡之手!1986年重版時,删去了羅序。”

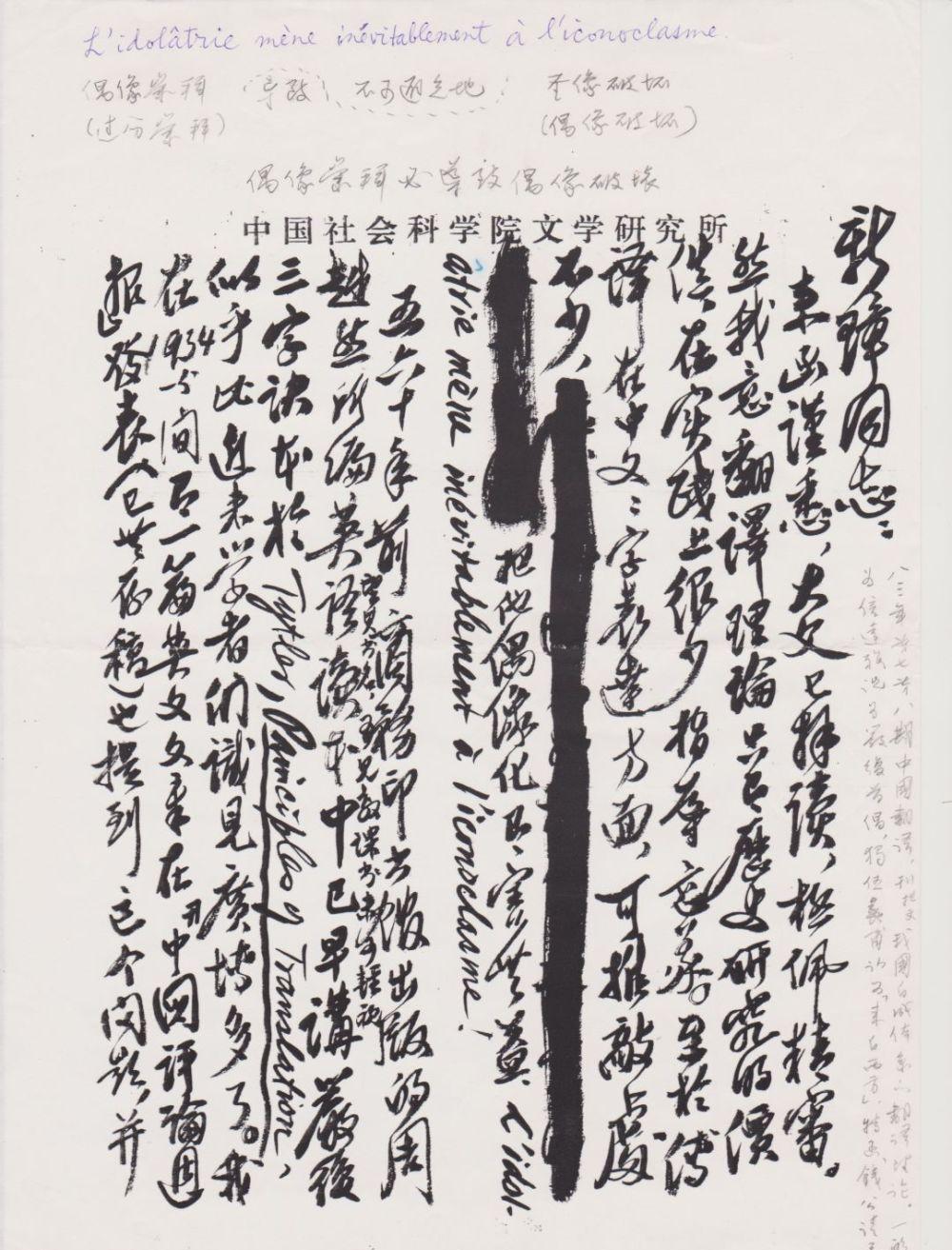

楊绛《傅譯傳記五種代序》:“我隻看到傅雷和锺書鬧過一次别扭。1954年在北京召開翻譯工作會議,傅雷未能到會,隻提了一份書面意見,舉出許多謬誤的例句;這就觸怒了許多人,都大罵傅雷狂傲。當時他和我們兩地間隔,讀到锺書責備他的信,氣呼呼地對我們沉默了一段時間。”而傅雷“和锺書鬧别扭”的另一樁故事,楊季康未“看到”。1955年4月,傅雷将《于絮爾·彌羅埃》譯稿傳遞人民文學出版社;趙少侯審讀時嫌其風格“落後于時代”、譯法“似是而非”,又怵傅雷抗拒“編輯部提意見請他修改”。副總編樓适夷遂邀錢锺書審定,因錢是傅的好友,又最受傅的“敬佩”。不料傅雷并不願意,錢锺書的一些意見他也“難接受”,還說了一些“氣憤的話”,向錢“開火”,使錢“陷入此一糾紛”。樓适夷隻得再請葉聖陶“從中文提提意見”,葉回說沒問題。傅譯本于1956年11月出版。詳見金梅《傅雷傳》第27章。傅雷當時對兒子發洩憤懑(《傅雷家書》1956年3月26日):“去年四月譯完的巴爾紮克《于絮爾·彌羅埃》,在人文擱了11個月,最近才來信說準備發排了。他們審查來審查去,提不出什麼意見,倒耽誤了這麼久。”傅敏對“錢锺書挖苦起人來很厲害”感受很深(陳斌《不一樣的記憶·聽傅敏談錢锺書先生》)。安迪于錢先生身後淡寫(《我與錢锺書先生的短暫交往》,《深圳商報》2003年6月21日):“錢先生和楊先生兩個人争着說了很多傅雷的事”,于楊季康身後增訂(《不可靠回憶》,《上海書評》2016年11月27日):“電話那端,楊绛先生也搶着說話。兩人曆數傅雷種種不是,說傅雷脾氣很壞,把人民文學出版社的一個老編輯罵得大哭。我早已讀過《傅譯傳記五種代序》,傅雷在楊先生筆下,和在錢先生、楊先生口中,真是判若兩人。”此時讀楊绛《記我的翻譯》:“人民文學出版社的法文責編是趙少侯。一般譯者和責編往往因提意見而鬧别扭,我和趙少侯卻成了朋友。”方覺有味乎其言。“脾氣很壞”印可樓适夷《痛悼傅雷》(《上海文學》1979年4月号):“朋友錢锺書私下告訴我,老傅健康狀況不好,可能害了結核病,經常低燒,你要注意不使他太激動。”錢先生于傅譯則道以一貫(羅新璋《錢锺書與傅雷之誼側記》引):“至于傅譯在中文文字表達方面,可推敲處不少。把他偶像化有害無益;L’idolatrie mène inévitablement à l’iconoclasme![拜倒于偶像必緻拜之倒——參看《談藝錄》第517頁]”

羅新璋那篇文章是應楊绛之請,但未中楊绛之意。羅新璋自述(見鄭延國《潇湘子譯話·電話那端的羅新璋》):“2010年3月3日楊先生打來電話,邀請敝人寫一篇紀念文字并代表錢先生先行感謝……11月11日柳鳴九打電話過來,說他收到了錢锺書百年誕辰紀念會的通知,9日去開了半天會,獲贈《紀念文集》一本,他寫的《錢锺書先生的精神遺産》被收入。敝人的文章《錢锺書與傅雷之誼側記》落選了。”旋為柳鳴九刊布于2010年11月17日《新京報》。

《海風》周刊1946年2月23日第15期刊載思樂《錢锺書的散文》。

傅譯愛好者羅新璋又記:“錢先生說:傅雷初譯《約翰·克利斯朵夫》,曾幫他把全稿看過一遍。事後,傅雷說,大家是老朋友了,序跋上就不提了。”像開卷題詞的“濛濛曉霧初開,晧晧旭日方升”,也許就是錢先生的譯筆或改筆。唐大郎、龔之方編的《海風》周刊1946年2月23日第15期有思樂《錢锺書的散文》,中雲:“錢锺書對于傅雷翻譯的《約翰·克利斯朵夫》有所臧否。他以為此書不合小說規律,不可以小說目之,完全是熱情煽動,隻不過合青年口味而已。又言小說推法國為冠,羅曼·羅蘭雖為法人,而此書借助德國氣息,略遜一籌。”《容安館日劄》第766則于André Gide嘲毀Jean-Christophe的契賞,可以補證。錢先生沒有讀Romain Rolland書的筆記,日劄也隻一瞥(第616則徵及Au-dessus de la mêlée)。羅曼·羅蘭也許跟“Pearl Buck(賽珍珠)之流”一般,隻配用來證明諾貝爾文學獎的不“重大”(《著名學者錢锺書最近發表對諾貝爾文學獎的看法》,《文藝報》1986年4月5日)。陶然《錢瑗老師》(《聯合報》2003年10月22日):“說起翻譯小說,提到傅雷,錢老師說是世叔伯,但他譯的《約翰·克利斯朵夫》沒看過。”沒準兒是錢先生不許嬌女看,怕“少年人傻氣,經不起煽動,犧牲了頭顱和熱血”(《靈感》——為傅雷編發于《新語》半月刊)。

範旭侖

責編 劉小磊