明朝人會不會穿“漢服”?

本 文 約 6900 字

閱 讀 需 要 18 min

如今,漢服的概念已風靡全國,随着曆代服飾被越來越多地複原出來,能夠提供人們選擇的類别也越來越多,主流習慣以時代進行劃分,例如漢制、唐制、宋制、明制等,這就涉及到一個關于傳統服飾的核心問題——漢服是否等同于古裝?

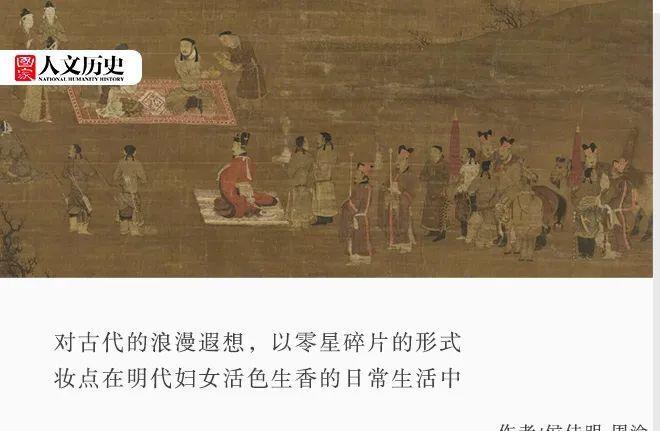

《徐顯卿宦迹圖 · 金台捧敕》(局部)。來源/北京故宮博物院藏

漢服與古裝有何差別?

這需要先溯源一個問題,“漢服”一詞最初出自何處?它的本義是什麼?這得看文獻典籍與考古資料。馬王堆3号漢墓出土的竹簡上出現“漢服”一詞,是迄今為止所有文獻以及考古發現裡,“漢服”一詞最早的出處。馬王堆3号漢墓墓主是長沙丞相轪侯利蒼的兒子,時間為西漢初年。編号為“簡四四”随葬竹簡載:“美人四人,其二人楚服,二人漢服。”這裡楚服指楚地的服裝,漢服則指漢朝冠服體系之下的服飾,也就是說,“漢服”一詞最早的出處,還真就是指漢朝的衣服。不過随着時間推移,這個詞彙也有了新的釋義。

歐陽修等人編撰的《新唐書》記載:“漢裳蠻,本漢人部種,在鐵橋。惟以朝霞纏頭,餘尚同漢服。”這裡的“漢人”與“漢服”并列,其意已是指漢人的服飾。又有《遼史》載“遼國自太宗入晉之後,皇帝與南班漢官用漢服;太後與北班契丹臣僚用國服”,這裡國服指契丹服飾,漢服顯然也是指漢人所穿的服飾,“國服”(契丹服)和“漢服”在此處皆是形容民族服飾。自唐宋以來,無論是“二十四史”這樣的官修史書,還是像《東京夢華錄》這類筆記散文,在提及“漢服”一詞時,其意已具有民族服飾的屬性。這樣看來,諸如直裰、道袍、襕衫、襖裙、圓領袍等明朝人常穿的服飾當然是漢服。

漢服斷代于明末清初,又興起于21世紀初。現代人穿的漢服是否等同于古裝,主要不取決于衣服,而取決于穿着者的态度。例如傳統節日,許多年輕人身穿漢服逛公園,或是在畢業典禮上穿漢服拿着學位證拍照等現象,更多展現的是漢服的民族服飾屬性,不能簡單歸結為穿“古裝”,服飾在這裡是一個發展、流動的概念。但如果在進行一次曆史劇拍攝,或者展現某個特定時代的場景,又或者模仿某個曆史人物裝束而穿上漢服之時,就具有道具性質,更符合“古裝”的定義。

說完當代“漢服”與“古裝”的關系,我們不妨來看看古人的生活。例如漢服斷代前的最後一個朝代——明朝的人們除了會穿當代服飾之外,是否會出現身穿前代衣冠的現象呢?

“崇古”的禮儀衣冠

生活在明朝卻穿“古裝”的現象當然是存在的,尤其是帝王,在重大場合還必須穿着這種服飾,也就是明代宮廷禮服。嚴格地說,明代宮廷禮服體系不能完全等同于前代服飾,但也的确是當時的服飾體系中最具有古風的。

以最隆重的帝王服飾為例。冕服為古代帝王在祭祀天地、宗廟以及正旦、冬至、聖節、祭社稷、冊拜等重大禮儀場合中所穿的服飾。這種服飾相傳夏代就已出現,周代已有明文記載,先秦經典《禮記》載,冕服的服飾外袍稱為玄衣,肩部織日、月、龍紋;背部織星辰、山紋;袖部織火、華蟲、宗彜紋。纁裳織藻、粉米、黼、黻紋各二,合稱“十二紋章”。不過,這種冕服在秦代一度中斷,秦始皇統一六國後,下令書同文,車同軌,廢除六國舊文字,焚燒經典,統一度量衡。在這一系列大刀闊斧的改革中,周代傳下來的華麗冕服也被廢除。從那時起,貴族男子的禮服色調與配飾就變得極其簡單,秦代尚黑,故改用全黑深衣作為男子禮服,名為“袀玄”。

西漢繼承秦制,帝王的禮服也随秦代沿用袀玄,上至帝王,下至官員,皆以袀玄為禮服,直到東漢漢明帝恢複冕服為男子禮服。從此,皇帝才又戴上冕旒,穿上“十二章紋”的華麗服飾。傳為唐代閻立本所繪的《曆代帝王圖》出現的漢光武帝劉秀、蜀漢昭烈帝劉備、魏帝曹丕、吳帝孫權等漢魏時期皇帝像,共同點都是身穿冕服。此後無論王朝如何更疊,冕服皆作為曆代帝王最高等級的禮儀服飾代代傳承。唐代詩人王維以“九天阊阖開宮殿,萬國衣冠拜冕旒”之詩句形容盛唐氣象,冕旒成為華夏政權帝王之象征。明代則是中國曆史上最後一個使用冕服的王朝,也是傳承千年的冕服集大成之時代。

魯荒王墓出土的九旒冕。來源/王法東《古代章服之美和旒冕之制》

冕服堪稱中國曆史最久遠的禮服之一。遺憾的是,東漢帝王冕服文物早已無處可尋,即使是唐宋時期,也隻能從存世的古畫中探尋一二。現今唯一留存于世的帝王冕,隻有明代的,尤其是定陵出土的帝冕,對于帝王服飾研究具有重大參考價值。對比唐、宋、明三代圖像資料上的冕服,我們不難發現,它們依舊保持着基本風貌。這實際上也是清代實行剃發易服之前,漢服禮服體系的基本情況,尤其是上衣下裳制的禮服,往往都很好地保留了古時風貌,雖然也會有發展變化,但基本形制一脈相承。

女子禮服中的意義傳承

在經曆了将近百年的衣冠禮制斷代後,明代建立之初,即在女子禮服當中,恢複了綿延傳承的華夏形制。這套服飾制度上承自兩宋,回響着漢唐餘聲,承載着先秦對于世道蒼生的考量,可以說是漢文明中不可或缺的重要存在。

自《周禮》始,漢族皇室女子的禮服便有明文規定,且落實在了重大的禮儀場合。其中尤以皇後服制記載最為詳實。《周禮·天官下》載:“内司服掌王後之六服,袆衣、揄狄(一作翟)、阙狄、鞠衣、展衣、褖衣、素紗。”改為“内司服掌王後之六服,袆衣、揄狄(一作翟)、阙狄、鞠衣、展衣、緣衣(一作褖)、素沙(沙通紗)。”其中,前三種都刻缯有翟鳥紋,是以,袆衣、揄狄、阙狄放在一起,又被稱為“三翟”。女子禮服,均為上下相連而不分的形式,象征女子專一之志。此後這種服飾制度在朝代的更疊與歲月的變遷中雖偶有變化,但架構大體得以保留。比如,隋代皇後有袆衣、鞠衣、青衣、朱衣四等,唐代皇後有袆衣、鞠衣、钿钗衣三種禮服。可惜的是,古代禮服具體樣貌,因缺乏形象而暫不可考。今人得以看到最早的關于女子禮服的形制,來源于宋代繪畫。

《宋仁宗後坐像》中的皇後袆衣像。來源/台北故宮博物院

若詳說皇後禮服,恐怕要占用一部書的空間,我們今天單拿出其中最為隆重、也最具代表性的袆衣,來展示明人服制對前朝的繼承。先秦時期,袆衣為禮服最上,是以以天色玄象之,這裡的玄色,指的是青色或藍色調的顔色。此後,青色就成為袆衣的主要色調。唐、宋袆衣都以深青色為主。明代洪武三年(1370),即規定皇後袆衣為深青質,上繡畫赤質五彩的翟紋十二等。不過,青色的定義,在各個時期略有不同,比如,明孝元貞皇後郭氏畫像中,郭皇後的袆衣便呈現出接近黑色的樣态。

明孝元貞皇後像

霞帔是明代貴族女子禮服體系中不可或缺的元素。在明朝,上至皇後,下至九品以上的命婦,都有機會在禮儀場合佩戴,隻是紋樣有差别。霞帔并非明人首創,早在魏晉時期,便有繡領、帔子等物。繡領隻垂于領間,而帔子則屬一種較長的裝飾品,宛若今日的長絲巾。唐代女子十分喜歡佩戴帔子,上流社會的女子,穿好時興的衣裙後,将帔子纏繞于肩上臂間,輕盈曼妙随風飄舉。是以,宋人認為,具有禮服性質的霞帔,起源于帔子。宋代高丞《事物記原》中載:“晉永嘉中,制绛暈帔子。”并雲,“今代帔有二等,霞帔非恩賜不得服。”宋代隻有受恩賜的女子得以佩戴霞帔,霞帔中的紋樣,則是身份等級的象征,皇後可用龍鳳,命婦則根據品級,飾以不同的鳥獸繡紋。

除此外,霞帔還是一種與平民女子關系最近的禮服形制。《清稗類鈔》記載:“霞帔,婦人禮服也,明代九品以上命婦皆用之。以庶人婚嫁,得假用九品服,于是象相沿用,流俗不察。謂為嫡妻之例服。”庶民女子若嫁為正妻,在婚嫁當日,可以假借九品霞帔服之,這一習俗一直延續到清代,霞帔也點綴了數代漢族女子紅妝花嫁的甜美夢想。

對古制深衣的執念

在明代,冕服、朝服等最隆重的禮服雖然都與前代衣冠形制一緻,但要說是“複古”卻有些勉強。自隋唐統一以來,男性衣冠出現“雙軌制”發展現象,分為兩大類:一類繼承了北魏改革後的漢式衣冠,作為禮服;另一類則繼承了北齊、北周時期的圓領袍服作為常服。其中作為禮服的一脈一直傳承到明代,也就是說,前文所提及的冕服、朝服等都是經過沿革發展而來,隻是變化較小,與複興已經消失的服飾不同。那麼,生活在明代的人們又是否極泰來會去複興前代的服飾呢?

其實還真有。首先就是立國之初來自官方的指令。朱元璋建立大明後,于洪武元年(1368)二月下達诏令“複衣冠如唐制”,即恢複大唐衣冠。不過從明朝初年留下的圖像資料來看,這次由明太祖發起的唐服複興運動并沒有真正恢複唐制服飾,主要是存在難以克服的技術壁壘——彼時中國沒有考古,不像我們今天可以擁有那麼多唐墓壁畫、唐三彩俑等出土文物作為參考,時人主要參考的傳世畫作也非常有限且真假摻雜,要對幾百年前的唐朝服飾進行複原的确頗具難度。

不過,明初出現的一些服飾上倒是能看到時人為複興唐服而作出的努力。例如明代初年,官員常服皆為窄袖圓領袍,與明後期寬袍大袖的圓領袍比起來,至少從外觀看來,明初圓領與唐代圓領袍更為接近。而明初官員所戴的烏紗帽也類似晚唐時期出現的硬腳幞頭。至于士庶服飾中,也開始流行“唐巾”。這種首服并不是明人獨創,在《元史·輿服志一》就有記載,即“唐巾,制如幞頭,而撱其角,兩角上曲作雲頭”,可見是模仿唐幞頭而來。不過通過文物畫像我們也能明顯發現,明代興盛的唐巾與真正的唐代幞頭依然存在不小的差距。

從圓領袍、烏紗帽到唐巾不難看出,生活在明代的人們要想複原出幾百年前的唐代衣冠已很困難,更遑論複原更早的漢代衣冠。不過,曆代中國士人群體中,倒是不缺對于“深衣”這種古衣充滿執念的人。大陸曆史上大概沒有哪一種服飾能夠獲得如深衣這般的殊榮。被曆代學子奉為必修書目的儒家經典《禮記》裡,有很多章節都涉及服飾内容,但獨立成篇的唯有“深衣”。

大概由于這個原因,到千年之後,仍有許多儒者對其念念不忘。五代時期,後周學官聶崇義的《三禮圖》對深衣剪裁進行複原;宋代大儒朱熹親自對典籍中的先秦古衣進行考證和複原,并在《朱子家禮》加入了自身了解,賦予深衣文化内涵。此風一開,曆代儒者執着于深衣考辨者前仆後繼,明末清初學者黃宗羲、朱舜水皆對深衣進行過考據與複原,尤其黃宗羲著的《深衣考》,并列朱子、吳澄、朱右、黃潤玉、王廷相五家圖說,各辟其謬,試圖考辨深衣真相。也正是由于古之深衣受到衆多學者青睐,以至于“深衣之制,衆說糾紛”,千年來無定論。直到新中國成立後,大陸考古事業發展突飛猛進,随着一件又一件的漢代服飾、人形陶俑、畫像磚出土現世,總算給紛擾千年的深衣之争打開了一條新的探索路線——原來在漢代,“深衣”不是具體某一款服飾的名稱,而是一大類服飾的總稱,即“深衣制”。

明人想象中的漢末衣冠

其實在明人肖像畫中,的确是存在一些疑似模仿漢代裝束(主要是明人認為的漢代服飾)的案例。《松江邦彥畫像冊》雖是生活在清初的徐璋所繪,但畫中人物涉及的明代人物所穿服飾形制皆準确,必然是有所參考。在這套像冊中,可以發現莫是龍像和張弼像,人物雖然頭戴明制巾帻,但服飾的下擺出現頗似圍裙的結構,看起來很像上衣下裳制。此外,該像冊中還出現了身穿明代吉服,但頭上戴着諸葛巾的人物。

莫是龍像。來源/《松江邦彥畫像冊》

張弼像。來源/《松江邦彥畫像冊》

明代出現的諸葛巾也稱綸巾,這種首服可以算是部分明代文人複古情結的反映。《三國演義》不止一次提到諸葛亮羽扇綸巾之形象,但實際上在東漢到三國時期的史料中,并沒有關于“綸巾”這種首服的記載。到了晉代,頭戴綸巾的裝束卻開始在士族中流行起來,如《晉書·謝安傳》記載“萬著白綸巾,鶴氅裘,履版而前”。在與漢末三國極其接近的晉朝,頭戴綸巾是士人們頗為流行的打扮。合理推斷,假如綸巾在距離晉不遠的漢末三國時代已經存在,那麼無論是諸葛亮還是周瑜,甚至是司馬懿,都有可能頭戴綸巾,并非專屬于某個人。但問題是,這個“綸巾”究竟長什麼樣呢?沒有圖像資料。

帶綸巾的明朝官員陸樹聲。來源/《松江邦彥畫像冊》

那麼,明人畫像中戴的這個綸巾到底是怎麼來的?明代王圻編撰的《三才圖會·衣服·諸葛巾》載:“諸葛巾,此名綸巾,諸葛武侯嘗服綸巾,執羽扇,指揮軍事,正此巾也。因其人而名之。”并有配圖。按照《三才圖會》的說法,這種諸葛巾就是綸巾,因為諸葛亮經常戴這種,故而命名為諸葛巾。這本是正常邏輯,但用在諸葛巾這裡,邏輯則完全相反。首先,“綸巾”這種首服早在晉代就已出現于史籍中,但具體形制不明,明朝人恐怕也不知道它長啥樣。其次,在整個魏晉南北朝時期留下的壁畫、陶俑、畫像磚等人物圖像資料中,都沒有看到諸葛巾這種形制的首服,說明二者并非同一樣式。

最早關于諸葛亮首服的記載為“葛巾”,這時的葛巾指頭用葛布制作的頭巾,是形容材質而非形制。不過曆代繪制諸葛亮畫像時,難免會融入一些當代服飾特色,由于對諸葛亮的崇拜,創作過程中很可能借鑒了唐代通天冠或明代梁冠、靜忠冠這類首服。明朝時,一方面由于印刷技術進步,另一方面也因《三國演義》的影響越來越大,諸葛亮的圖像資料增多,并且固定了形象。正是由于諸葛亮的裝束在明代已定格,于是就将這個由明人創作出的諸葛亮之首服稱之為“諸葛巾”。明人王圻編撰《三才圖會》時,一方面對諸葛巾已形成固有印象,另一方面又因當時影響力頗大的《三國演義》不斷強調孔明“羽扇綸巾”之形象。于是在書中将這種明人筆下的諸葛巾與史籍中出現的“綸巾”合二為一。

明代之前,諸葛巾與綸巾沒有直接關系,明代中期之後,綸巾才與諸葛巾畫等号。是以明人畫像中所戴的綸巾(諸葛巾),應是明代人想象的漢末三國人物所戴的巾帽,與真實曆史上的綸巾無關。

明代女子的頭上古意

在紅塵滾滾的世俗生活中,女子們的钗環衣裳往往緊随潮流,跟着時尚一變再變,稍有餘财的愛美女性,周身都是時髦的裝束。前朝時興的往昔風流,在她們身上并不多見,原因主要有兩個。首先,“複古”裝束本就是少數人的小衆追求,這些人大多是具備一定文化素養的知識分子,心中常懷有崇古情懷。其次,大量明代女子被拘于閨閣之中,北京大學曆史學教授趙冬梅曾用“丸在盤中”來形容明代女性,尤其是明末清初女性的生活狀态。這就使得時人對她們的記載較少,她們也不是文人墨客關注的重點。在這種情況下,即便偶有女性身着古代服飾,也很可能不見經傳,自然無法被後世得知。

但是,即便如此,一些對古代的浪漫遐想,依舊以零星碎片的形式,妝點在明代婦女活色生香的日常生活中。

“卧兔兒”又叫“昭君套”,有時幹脆直接合稱“昭君卧兔”。明末清初的西周生所創《醒世姻緣傳》中寫:“三十六兩銀子買了一把貂皮,做了一個昭君卧兔。”寒冬将至,婦女們便以動物皮毛制作頭套,不設帽頂,佩戴時在頭上圍作一圈,既保暖又美觀,還不至于弄亂、掩蓋她們精心梳妝的發髻。不過,雖冠以“昭君”之名,昭君套與漢代王昭君關系并不密切。沒有任何資料顯示,漢代王昭君佩戴過昭君套。即便到了宋代,南宋畫家宮素然的《明妃出塞圖》中,王昭君頭頂還未戴皮草式裝飾,倒是周圍的匈奴人,頭頂裘帽。到了明代,仇英《千秋絕豔圖》中的王昭君,頭上方出現了昭君套。

《明妃出塞圖》(局部),抱琴回頭者為王昭君,現藏于日本大阪市立美術館

《千秋絕豔圖》(局部),現藏于中國國家博物館

或許,卧兔、昭君套的出現,一方面來自明代婦女對頭箍發飾的喜愛,一方面則來自對漢代美人王昭君的美好想象。中晚明時期,頭箍是女性最喜愛的頭飾之一,無論是成親少婦,還是年少受寵女童,頭上都少不得頭箍。而昭君套,不過是頭箍的變種,并且還要與頭箍一同佩戴。一種大為流行的頭飾,一旦與曆史上家喻戶曉的美人傳說相聯系,便會構成一個頗有意趣的審美意象。這種借昭君之名廣為流傳的飾品,縱橫大江南北,橫跨明清兩代,一直到了晚清,依然覆在女子額上,給予她們冬日的靓麗與溫暖。

影視劇中戴着昭君套的王熙鳳。來源/電視劇《紅樓夢》截圖

古代女子喜歡将一頭秀發梳理得服帖順滑,攏在頭頂束成發髻。在數千年間,各色流行的花樣在女子青絲間變了又變,時而高聳蓬松,時而低垂簡潔。不過,總有些經久不衰的審美,在時代更疊與滄桑變幻中一次又一次地點綴着女子的頭頂。

晉祠明代彩塑。來源/晉祠博物館官網

堕馬髻便是如此,漢代有堕馬髻,唐代有堕馬髻,明代也有堕馬髻。堕馬髻的“鼻祖”由東漢梁冀妻孫壽所創,《後漢書》記載:“壽色美而善為妖态,作愁眉,啼妝,堕馬髻,折腰步,齲齒笑,以為媚惑。”孫壽貌美且擅長打扮,給自己畫愁雲慘淡的八字眉,作欲哭未哭的啼妝,梳将墜未墜的發髻,走路搖曳生姿,笑起來宛若牙痛。整個形象扭捏做作,卻又充滿嬌柔妩媚的風韻,而堕馬髻,顯然服務于這種韻緻,發髻低垂,歪向一側,宛若婦人即将從馬上摔落。孫壽俨然是當時的美妝部落客,創造出的妝發樣式很快普及開來,一時間上流社會的女子,各個呈現出“柔弱不能自理”般的可憐模樣。這種美妝思路偃旗息鼓許久之後,在唐代春風吹又生,再次出現在貴族婦女的身上。我們耳熟能詳的《虢國夫人遊春圖》《搗練圖》中,多有女子梳堕馬髻,依然是歪斜地墜向一側,隻是形态與漢代已然不同。

《虢國夫人遊春圖》(局部)中的堕馬髻(右一、右二)。來源/遼甯省博物館

明代堕馬髻出現于明中期以後,範濂的《雲間據鈔目》中說:“梳頭如男人直羅,不用分發,蝶鬓髻皆後垂,又名堕馬髻。”女子梳頭時不必分發,如同男子一般,一股腦将滿頭青絲束于頭頂,然後梳成發髻,便是堕馬髻。不過,同樣名為堕馬髻,明代的版本與漢唐已大不相同,漢唐的發髻偏垂于一側,明代則向腦後傾垂。堕馬髻又被稱作倭堕髻,《十美詞紀》中說陳圓圓(此陳圓圓非吳三桂之愛姬)愛梳倭堕髻,可見此發型格外受歡迎。

明代人在穿着打扮上的仿古行為,雖在曆史當中留下了許多令人回味無窮的生活片段,但歸根結底,依舊是一種少數人的愛好。與當下如火如荼、風靡全國,作為中華傳統服飾重要符号之一的漢服,并不相同。不過,其中展現出的懷古情懷,及對傳統文化的熱愛,卻如出一轍。這也是源遠流長的華夏文明,對各個時期世俗生活的饋贈。

作者 | 侯佳明 周渝

編輯 | 詹茜卉

校對 | 火炬 李棟 張斌 古月