賈浩楠 發自 凹非寺

量子位 報道 | 公衆号 QbitAI

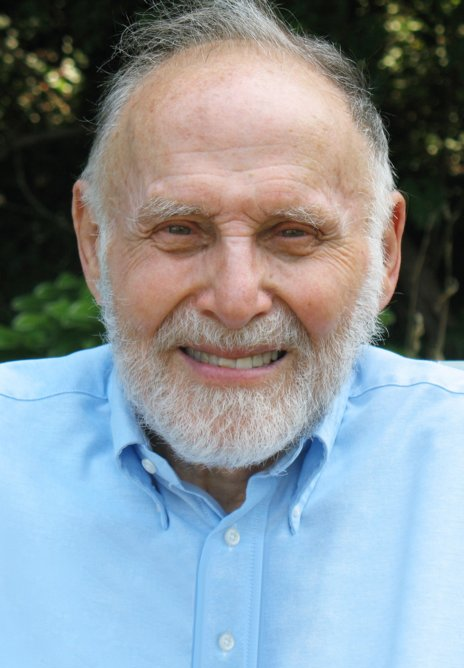

9月21日,2018年諾貝爾實體學獎得主,Arthur Ashkin在美國紐澤西的家中去世,終年98歲。

昨天,他的親屬向外界确認了這個消息。

△圖源:諾貝爾獎官網

Arthur Ashkin最重要的研究成果,就是發明了從實體學到生物醫學等各個領域都廣泛使用的工具“雷射鑷子”。

他的故事十分傳奇,參與過美國核武器研究、諾獎靈感來自無意聽到的對話,後來卻被同組華人科學家“搶”走了諾獎……

這位為廣大科研人員提供“生産工具”的Arthur Ashkin,有着怎樣的人生經曆?

放棄核武器,轉投雷射研究

1922年9月2日,Arthur Ashkin出生于紐約布魯克林區。

Ashkin家是來自烏克蘭的猶太裔移民。

二戰期間,阿什金在哥倫比亞大學實驗室工作,為當時美軍用的軍用雷達開發了一種磁控管。

1947年,他從哥倫比亞大學畢業,獲得實體學學位。

Arthur Ashkin的哥哥,Julius Ashkin,也是一位核實體學家,當時服務于美國的核武器研究——曼哈頓計劃。在兄長的引薦下,Arthur Ashkin也加入了曼哈頓計劃。

當年參與美國核武器研發的不少科學家,都為開發毀滅性武器而自責,其中最著名的是曼哈頓計劃的總負責人奧本海默。

在美國對日本使用核武器之後,他在國會發言:“我的雙手沾滿鮮血……”

而Arthur Ashkin也在1952年完全退出了曼哈頓計劃,但他的理由,并不是人道主義。

因為他的哥哥太過優秀,Arthur總覺得自己活在兄長的光環下——“我被稱為阿什金的弟弟阿什金”。

于是,小阿什金決定轉換領域。

1952年獲得康奈爾大學的博士學位後,Arthur Ashkin加入貝爾實驗室,研究微波。大約十年後,他開始專注于雷射和非線性光學,并且一直在這個領域探索,直至1992年退休。

Arthur Ashkin的主要科研、職業生涯全部在貝爾實驗室度過。

1963-1983年,他擔任貝爾實驗室雷射系上司,他最重要的“雷射鑷子”成果,就是在這期間取得的。

“偷聽”來的諾獎靈感

Arthur Ashkin獲得諾獎的研究成果,是發現了雷射對微觀物體的捕捉現象。

并在此基礎上發明了“雷射鑷子”,準确的說,是“光阱”。

雷射鑷子可以捕捉、移動小至原子,大至細菌微生物的物體,如今廣泛運用在實體、生物醫學等等廣大研究領域。

而Arthur Ashkin的靈感來源,卻是一次偶然“偷聽”到的對話。

1966年,他作為貝爾實驗室雷射研究部門的負責人,去鳳凰城參加一個科學會議。

在那裡,他偶然聽到兩位研究人員讨論雷射的一些奇怪性質:雷射束中的塵埃顆粒會來回亂竄 。

這個時候,雷射還是一個新東西,6年前才剛被發明出來。

這兩位研究人員認為,造成塵埃位移的原因可能是“光壓”(light pressure)。

這裡解釋一下,光壓是指光照射到物體上對物體表面産生的壓力,可以通過光的電磁理論或光的量子理論計算大小。

這番讨論引起了Arthur Ashkin的注意,回到實驗室後,他做了一系列實驗和計算,證明光壓并不是引起微粒位移的原因,真正的原因是熱輻射。

他用一個及其微小的透明玻璃球做實驗。雷射的光子通過這個球體,确實能夠把它推來推去。

但出乎意料的是,球體卻被“吸”在了雷射束的中心。

其實這個現象用最簡單的動量守恒就能解釋:當光子穿過球體并被它偏轉時,球體也向相反方向移動。由于光束中心有大量光子,球體是以被驅使着向中心移動。

Ashkin當即意識到,通過兩束互相指向的雷射束,可以捕捉微小的物體,并操控其移動。1970年,他将這一裡程碑式的發現發表在實體學頂級期刊PRL上。

1980年,他又提出了一種利用光學陷阱來測量電子電荷的方法。

之後的1986年、他與貝爾實驗室的同僚,主要是美籍華人科學家朱棣文,完成了雷射鑷子的第一次實際應用,實作了對原子的捕獲。

随後,Arthur Ashkin又将這個新技術用于生物科學領域。他開始嘗試用雷射捕獲活着的微生物,1987年發表了相關結果。

他開創的所謂”細胞内部手術”,可以雷射誘捕器在細胞内抓取并移動細胞核和葉綠體等大型細胞器。為生物醫學研究手段進步作出巨大貢獻。

而Arthur Ashkin後來透露,雷射捕獲微生物,其實也是一個“偶然”的發現。當時在一個實驗運作一夜後,他意外地在光束穿過的器材上發現細菌也被困住了。

盡管“偶然性”在Ashkin的研究中扮演重要角色,但“雷射鑷子”的重要性卻是裡程碑式的,諾貝獎委員會根本無法忽略。

但是,第一個因為雷射捕獲技術獲諾獎的,卻不是Arthur Ashkin本人。

“諾獎将我遺忘了”

1997年,Arthur Ashkin當年在貝爾實驗室的主要合作夥伴,也是首次實作雷射捕獲原子的主要研究者,美籍華人科學家朱棣文博士,獲得當年諾貝爾實體學獎。

朱棣文博士獲獎的理由是:發明了用雷射冷卻和俘獲原子的方法。

結果出來後,Arthur Ashkin在接受紐約時報采訪時十分不高興,認為“自己被諾獎遺忘了”。

但是,2018年終于獲得這個早該得到的實體學獎後,Arthur Ashkin卻表現很平淡,他說:“很早就不糾結獎項和榮譽了,正在寫新論文,不想慶祝舊的東西。”

縱觀雷射輻射壓力之父Arthur Ashkin博士的一生,獲得了許多該領域的“第一”:第一個觀察到原子上的光學梯度力、第一個對原子進行雷射冷卻、第一個觀察原子光學俘獲。

基于這些研究,Ashkin 将這項工作擴充到捕獲和操縱細菌,病毒和細胞等生物材料。Ashkin利用“光鑷”探索細胞内部,操縱其内部結構,并為了解人體正常和患病狀态的新方法奠定基礎。

退休後,Arthur Ashkin的研究興趣轉向了太陽能,實驗室也變成了自家地下室。

他還曾半開玩笑說,自己關于太陽能的研究再獲一次諾貝爾獎也沒問題。

參考連結

https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/arthur-ashkin-nobel-winning-physicist-who-trapped-molecules-with-light-dies-at-98/2020/09/28/0b0f95ac-00cf-11eb-b7ed-141dd88560ea_story.html

https://www.nytimes.com/2020/09/28/science/arthur-ashkin-dead.html

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/ashkin/facts/

— 完 —

本文系網易新聞•網易号特色内容激勵計劃簽約賬号【量子位】原創内容,未經賬号授權,禁止随意轉載。

榜單征集!7大獎項鎖定AI TOP企業

「2020中國人工智能年度評選」正式啟幕!将從公司、人物、産品、社群四大次元共7個獎項尋找優秀的AI企業,歡迎大家掃碼報名參與。

榜單将于12月揭曉,也期待與百萬從業者們,共同見證這些優秀企業的榮譽!