5G,已經悄然在編織起一張天羅地網,試圖捕捉每一個5G手機的連接配接請求,為手機背後那些多姿多彩的靈魂打開世界的視窗,鋪就展示自我的舞台。

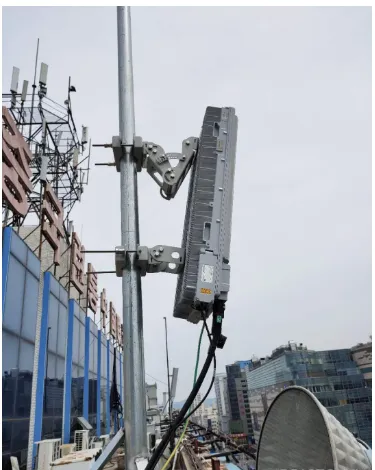

明媚的陽光下,高聳的鐵塔上,碩大的AAU熠熠閃光,照射在密集的高樓,以及忙碌的人群中,彰顯着5G的奧義:連接配接更多,網速更快,業務更強。然而,在深深的地下,還有一個隐秘的角落,幽暗深邃,人流洶湧,行色匆匆,随着地鐵列車在隧道中疾馳。

伴随着窗外嘶鳴的風聲,人們或坐或站,值此碎片時間,戴上耳機,用手機觀看短視訊是絕佳小憩的方式。

基于同樣的渴求,成千上萬的人流化作了資料的滾滾洪流。是以,5G地鐵覆寫,是營運商必須占領的流量高地。

那麼,該如何進行地鐵覆寫呢?

地鐵站台就相當于一個多層的地下室,采用傳統的室分系統,或者新型的有源室分就可以輕松解決,各廠家都有非常成熟的方案,部署隻要按需設計即可。

是以,幽長蜿蜒的地鐵隧道,是地鐵覆寫的重點。

地鐵隧道的長度通常超過一千米,内部狹窄逼仄,并且還伴有彎道,采用傳統的定向天線,信号掠射角度小,局部信号衰減快,還容易被遮擋。即使是為5G而生的大規模天線AAU也難有用武之地。

為了解決上述問題,需要把無線信号均勻地沿着隧道的方向釋放,形成一種線狀的信号覆寫,和地面宏站的三扇區大面積覆寫截然不同。這就需要采用一種特殊的天線:洩漏電纜。

話說一般的射頻電纜(也就是饋線),都是讓信号在封閉的線纜内部傳播,不但不能洩露信号,傳播損耗也要盡可能地小,這樣才能高效地把信号從RRU搬運到天線,再通過天線把無線電波高效地釋放出去。

而洩露電纜則不同,它的電纜外導體不是全屏蔽的,有着均勻分布的的洩漏槽或疏編織,也就是說其上有一系列小的槽孔,這樣就可以讓信号均勻地從這些槽孔中洩露出來。

手機接收到這些信号之後,發送的信号也可以通過這些槽孔進入線纜内部,然後再在傳導到****。這樣一來,就實作了雙向通信的功能,專為地鐵隧道這樣的線狀覆寫場景量身定做,就相當于把傳統的小燈泡變成了長長的日光燈管。

地鐵隧道的覆寫可以用洩露電纜來解決,但是,接下來還有多營運商共享的問題需要解決。

為了服務各自的使用者,移動,聯通和電信這三大營運商都要進行地鐵線路覆寫。然而隧道空間有限,各家都建一套裝置也着實浪費,是以就需要把洩露電纜共享使用,并采用一種裝置,将不同營運商的各種頻段的信号合路,然後再一同送入洩露電纜。

這種可以将不同營運商的,多個頻段的,用途各不同的多路信号合路的裝置叫做POI (Pont of Interface) 合路器。這種合路器具有合路信号多、插入損耗小等優點,被廣泛應用的通信系統中。

從下圖可以看出,POI合路器的端口多能力強,可以輕松實作多個營運商900M,1800M,2100M,以及2600M等多個信号的合路。

當然,假設5G地鐵覆寫系統,必須使用可支援相應5G頻段的POI合路器,電信和聯通需要支援3.5GHz,移動則隻需支援2.6GHz即可。

從3G開始,MIMO登上了移動通信的舞台,成為了提升系統容量最重要的手段;到了4G,2x2MIMO已經成了标配,4x4MIMO屬于高配;而到了5G時代,4x4MIMO則已成為了标配,主流的手機都可以支援。

是以,地鐵覆寫必須要考慮對4x4MIMO的支援。由于MIMO系統發送的每路獨立資料都需要獨立的天線,隧道覆寫就需要4條平行的洩漏電纜來實作4x4MIMO。

如下圖所示,5G RRU作為信号源,輸出4路信号,再通過POI合路器跟其他營運商的信号源合路之後,饋入4根平行的洩漏電纜中,即可實作多通道收發了,這是提升系統容量最直接有效的手段。

考慮到地鐵行駛速度快,即使通過洩漏電纜把小區覆寫扯成了線狀,手機在小區交界處還是會頻繁的切換和重選。

為了解決這個問題,可以把多個小區合并成超級小區,通過把多個線狀小區的長度組合起來,邏輯上屬于一個小區,進而把單小區的覆寫範圍擴充了數倍,自然可以避免過多的切換和重選,但容量也随之降低,在話務量不太高的地方使用起來非常合适。

正是得益于移動通信的更新換代,我們才可以無時無刻,随時随地地暢享移動寬帶,即使深入地下,在疾馳的地鐵裡也不例外。

在這個網絡無處不在,速率越來越高的時代,我們再也不會期待QQ頭像的閃爍:你是GG還是MM?時代的腳步滾滾向前,5G這支洶湧的後浪讓我們解鎖了更多的玩法和價值,彰顯着其存在的意義。

白紀龍老師從事電子行業已經有15個年頭,

到目前為止已開發過的産品超上百款,目前大部分都已經量産上市,

從2018年開始花了5年的時間,

潛心錄制了上千集的實戰級電子工程師系列課程,

該課程從元器件到核心子產品到完整産品