在做殡葬文化比較的資料收集之前,再加上Kushi Let的強大誘惑,我知道這套電影對我來說是必看的。它帶來的最終共鳴出乎意料。

一邊看,一邊回憶曾經告别重要親人的場景,眼淚是無法抑制的。

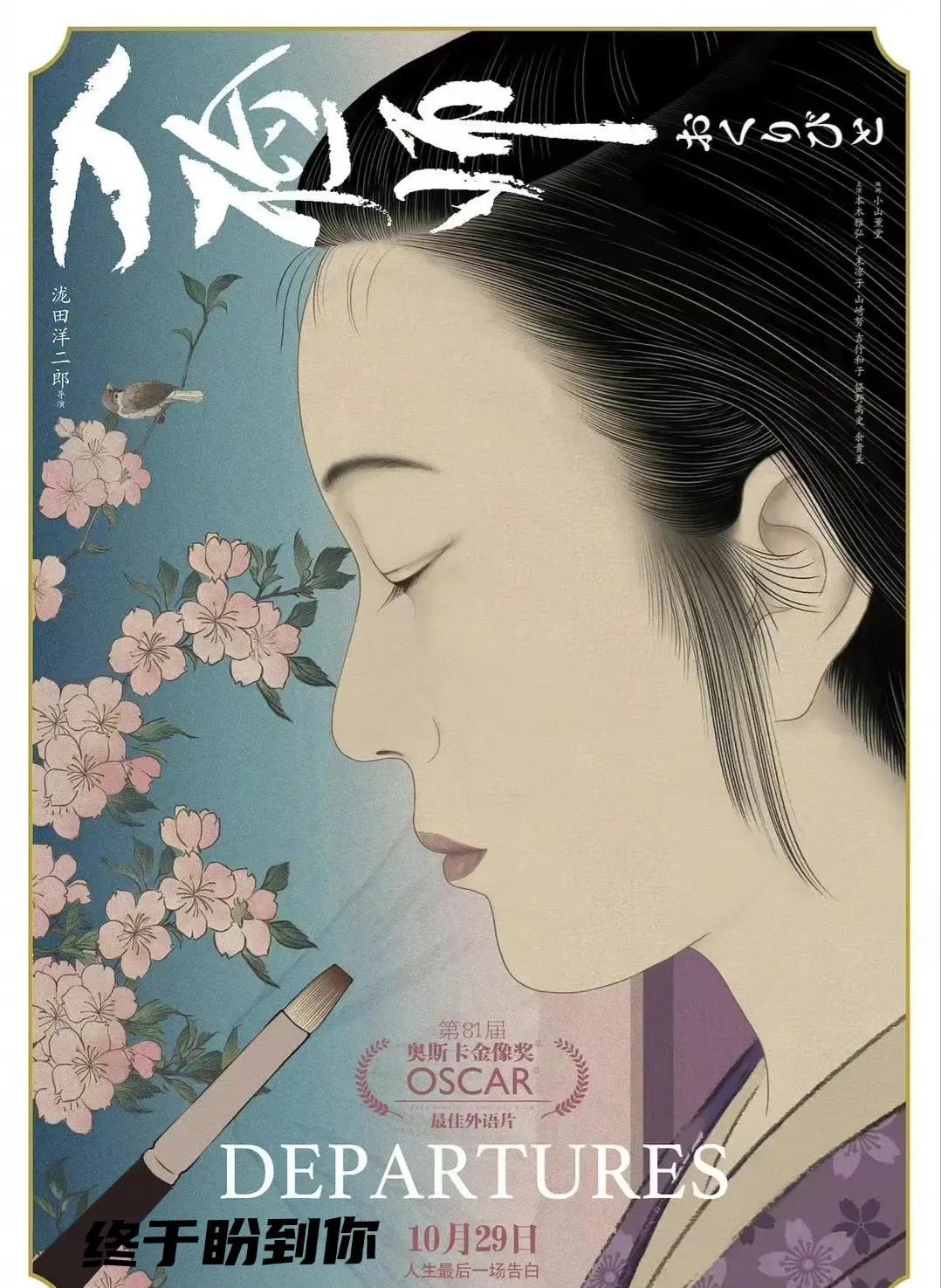

中國葬禮因其步驟的複雜性和關注度,在西方人眼中一直有着強烈的神秘感,是以,《走進大師》能夠獲得奧斯卡最佳外語片獎,也可以說是理所當然的。

在東方文化中,因為死與生相對,喪葬等話題其實是禁忌,死亡更多的是黑暗、消極的意義。在美國,越來越多的人一生為自己購買墓地,這在東方文化中是罕見的。小林第一次處理完屍體後,摸索着妻子的身體,以示對死亡的冰冷感的恐懼,他急需感受生命的熱度,幫助他逃離黑暗的情緒。

師傅主要負責被稱為"小"的喪葬過程,簡稱為死者進行最後的禮服整理,既要履行"大"的職責。一般來說,生活在大城市,我們基本上沒有機會看到居民如何幫助死者整理他們的外表,我們所能做的就是挑選出死者一生中喜歡的衣服,把它們留給殡儀館的從業人員。

在影片中,導演反複聚焦于太平間交叉腳下的屍體,用佛珠将雙手綁起來,從中國習俗來看,如果不綁在手上,腳上,死者就會在回家的路上,被其他野鬼所驅使,還有另外一種說法,如果不這樣放置, 那麼死者的靈魂就會出來打擾活着的家人,如果被綁起來埋葬,死者會保佑家人的安甯。當然,這一舉動在日本文化中是否意味着同樣的事情還有待觀察。

正如影片中于桂美子飾演的女從業人員所說,無論棺材多麼華麗,睡在裡面的感覺都是一樣的,更何況死者對它一無所知。葬禮表面上是對死者的告别,是通往下一次旅程的儀式的象征。但其實這一切更多的是給活着的人做的,它給了活着的人最後一次機會去做孝道,表達愛心或贖罪,活着的人在葬禮上挑選出的器皿形式等等,其實都是按照自己的意願去做的。與影片開頭的第一個死者一樣,由他的父母來決定選擇哪種性别。

或者,很多人會說,這樣的電影是膚淺的,但重複死亡話題的意義卻是職業,一切都是陳詞濫調。但我欽佩導演能夠做出如此沉重的題材,更人性化的關懷。拍攝技巧是否巧妙,橋段是否創新,有時并不是衡量導演成功與否的唯一标準,如何用平淡的情節反複突出比較深刻的主題,并能在中間細膩的情感,有時更有效。

就我個人而言,我認為《大師》的偉大之處在于,它打破了東方文化不知道該活什麼,知道的慣例,從不提及死亡對人的影響。關于生與死的表達主題和方法有很多,但《走進主人》中主題處理的方法,切入點主要是面對親人離去的情感反映,通過它來介紹人們對生死的看法。在它的中心,它強調的是一個接受"死亡"的過程,是以如果按照一些粉絲的意願,過分強調深刻的生死意義,會感覺有點偏離原來的主題。至少,從題材上看,這是一個突破,大家都會想卻沒有實作主題拍攝,吉田佳郎選擇以這種方式把它搬上銀幕,那我們有什麼資格嘲笑它呢?

《走進大師》再次證明了長石讓配得上當音樂大師,用大提琴演奏代替了安魂曲的旋律,處理得當,令人印象深刻。主角在空曠的場地上演奏大提琴,突出了他對即将到來的大師所面臨的壓力的内心解脫,以及對死亡的恐懼的克服,以及他内心情感的平靜表達。

正視死亡,尊重死亡,這就是我的感受