一、磁盤的概念

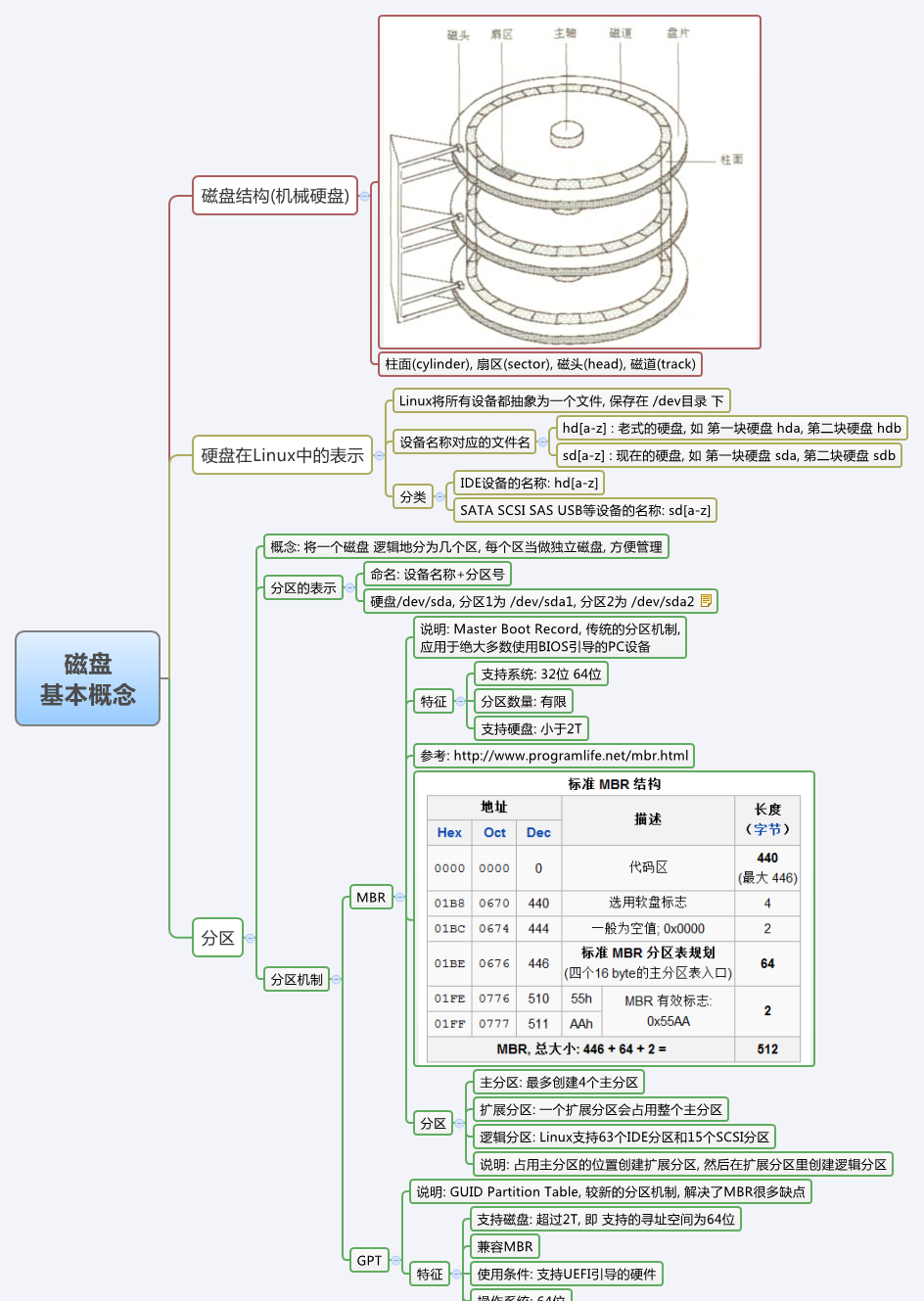

磁盤結構(機械硬碟)

柱面(cylinder)、扇區(sector)、磁頭(head)、磁道(track)

硬碟在Linux中的表示

Linux将所有裝置都抽象為一個檔案,儲存在/dev目錄下

裝置名稱 對應的檔案名

hd【a-z】:(hard disk)表示硬碟是IDE(也叫ATA)并行接口,老式的硬碟,如 第一塊硬碟hda,第二塊硬碟hdb

ATA

優點

- 價格低廉

- 相容性非常好(IDE的排線采用回溯相容模式,新規格的排線可相容舊規格的裝置,但若反過來舊規格的排線則因噪聲比過大而無法相容新規格的裝置)

缺點

- 速度慢(尤其是早期的ATA硬碟)

- 沒有USB-IDE的轉換線下,隻能内置使用

- 對接口電纜的長度有很嚴格的限制,且IDE的排線大多采用并聯方式,故易受PC内其他線路所散發的噪聲幹擾(例如電源線、CD-ROM的音源線、其他IDE裝置的排線)

SATA

優點:

- 序列槽接口結構簡單、支援熱插拔

- 傳輸速度快、執行效率高

缺點

- 占用較多的CPU資源

sd【a-z】:(Serial ATA Disk)表示硬碟是scsi(也叫SATA)串行接口,現在的硬碟,如 第一塊硬碟sda,第二塊硬碟sdb

分類:

IDE裝置的名稱:hd【a-z】

SATA SCSI SAS USB 等裝置的名稱:sd【a-z】

hda一般是指IDE接口的硬碟,hda一般指第一塊硬碟,類似的有hdb,hdc等

sda一般是指SATA接口的硬碟,sda一般指第一塊硬碟,類似的有sdb,sdc等

現在的核心都會把硬碟,移動硬碟,U盤之類的識别為sdX的形式

磁盤的分區

1.為什麼要分區?

1)便于管理和使用

2)資料的安全性–每個分區的資料是分開的,是以當需要将某個分區的資料重整時,不會影響到其他分區

3)系統的性能–由于分區将資料集中在某個柱面的區段,由于資料的集中,将有助于資料讀取的速度和性能

舉個例子:假如你買了一套新房,是不是買的時候啥都沒有,有的情況下,連廚房和廁所的空間都沒有給你明确劃分出來。這時,你是不是要自己找人來給你劃分一下區域,這就與磁盤分區操作一樣,需要人為進行分區操作。

2.磁盤分區種類:

磁盤的分區主要分為主分區和擴充分區兩種,主分區和擴充分區之和不能大于四個。無論硬碟有多少個分區(最多建立24個分區),其中主引導記錄中隻包含主分區和擴充分區的資訊(四個) 主分區可以馬上被使用但不能再分區,擴充分區必須進行分區後才能使用,其再分區為邏輯分區且無數量限制

3.分區操作步驟:

1)檢視虛拟機上的分區: fdisk -l

2)建立一個5G的sda5,一個10G的sda6邏輯分區

①進入分區:fdisk /dev/sda 輸入m擷取幫助

常用操作指令:

d-------删除一個分區

m------列印該目錄

n-------添加一個分區

p-------列印該分區表

q-------不儲存退出

w-------儲存退出

3)添加分區:輸入n

上圖顯示:3個主分區(primary),0個擴充分區(extended),1個空閑分區(free)

4)建立擴充分區4:輸入e(因為邏輯分區是由擴充分區二次分區得來的,是以必須先建立擴充分區)

選擇起始扇區(46450688-83886079,預設為 46450688),為充分使用該磁盤,是以将剩餘全部空間全部留給擴充磁盤,回車預設最小最小位置劃分;

選擇終止扇區大小:+扇區 or +size{K,M,G} (46450688-83886079,預設為 83886079),回車預設最大位置。

5)建立5G的邏輯分區sda5(從擴充分區劃分)

選擇起始扇區,回車預設最小;選擇終止扇區+5G

6)建立10G的邏輯分區sda6

選擇起始扇區,回車預設最小;選擇終止扇區+10G

7)

檢視分區表:p

儲存退出:w

8)

檢視磁盤分區資訊:fdisk -l

将分區資訊加載到核心:partprobe

劃分6個分區完成

磁盤格式化

1.什麼是格式化操作

在分區完成後,需要格式化後才可存儲資料。格式化是将分區化成不同的檔案系統。所謂格式化就是安裝檔案系統。

舉個例子:

分區之後的磁盤,裡面是不是什麼都沒有?這就與你的新房做好了劃分一樣,裡面啥都沒有。格式化的作用就是,往分區裡面寫一點點東西,便于支援檔案操作(檔案的建立,删除,修改等)。

2.檔案系統的類型:ext2、ext3、ext4、xfs等

3.格式化操作步驟:

将sda4、sda5、sda6分區分别格式化為 ext2、ext3、xfs

1)将sda3格式化為ext2檔案格式:輸入mkfs.ext2 /dev/sda4

3)檢視mkfs的指令目錄

#swich mkfs

/usr/sbin/mkfs

#ll -a /usr/sbin/mkfs

磁盤的挂載與解除安裝

1.挂載的概念

将格式化後的分區與根下的某個目錄建立聯系,這個過程稱為挂載,該目錄稱為挂載點目錄。如若該目錄下本來有檔案,那麼挂載後将隐藏之前的檔案(該檔案未删除,将挂載删除後恢複該檔案)

舉個例子:将格式化後的分區(我們接下來稱之為源)比作水桶,而挂載操作就相當于給源接了一根水管,之後,我們要往源中寫入資料,就是通過這跟水管進行的。如果沒有這根水管,資料就存不到源中,也就是資料無法儲存到硬碟裡面。是以,格式化操作後的硬碟,必須挂載在一個檔案目錄下,才能對此分區進行資料的輸寫。

2.臨時挂載的操作步驟

1)在根下建立新目錄mulu1、mulu2、mulu3

2)将sda5、sda6分别挂載到mulu2、mulu3中

輸入mount /dev/sda5 /mulu2 ----挂載完成

輸入df -h 或 mount ------産看挂載資訊

3.永久挂載操作步驟

永久挂載需要設定開機自動挂載–進入/etc/fstab/進行編輯

1)先通過blkid指令檢視分區的UUID

2)進入/etc/fstab/進行編輯

将sda5的UUID複制到/etc/fstab,按照系統格式寫入儲存退出:

3)更新挂載資訊-----mount -a—重新挂載

4)

檢視挂載點目錄下的檔案

存在lost+found目錄,這個為斷電保護措施–斷電時可将檔案資訊儲存下來

驗證是否挂載成功—輸入:df -Th 、mulu2(mulu3)

補充:将同一個格式化後的分區挂載在兩個目錄下之後,這兩個目錄中的資料是共享的!

舉個例子:好了,我們接着用上面的例子。一個源能夠能夠通過一根水管向其中寫入資料,那麼我們也可以在這個水桶上接入多根水管,通過不同水管對同一段資料進行通路。因為流入水桶中的資料最終肯定都在水桶裡面,而連接配接到水桶的水管是不是都接到水桶上了,既然源都是一樣的,我們當然可以通過不同水管源中的資料進行通路。

驗證一下:

将之前挂載在/mulu2中的sda5 再挂載到/mulu4中:

在/mulu3中寫入資料,再到/mulu4中檢視:

4.解除安裝挂載

輸入:

umount /dev/sda5 ---- 删除檔案系統

umount /mulu2 ---- 删除挂載點目錄