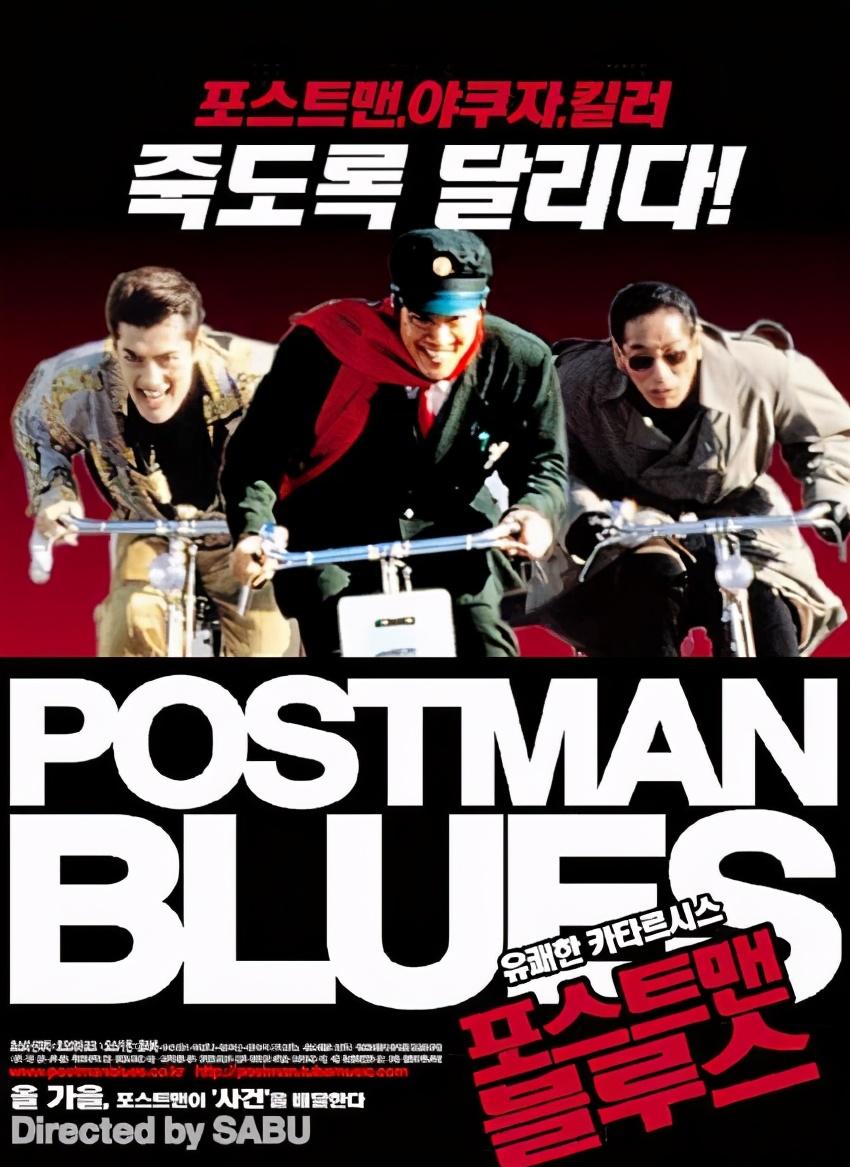

南韓版電影《偷竊之愛》(1997)的海報。

面對日本導演薩布(Sab SABU)的《偷信之愛》(1997),一種看似熟悉又完全新鮮的感覺充斥着電影的觀影過程。愛情片、警匪片、黑幫片三種不同類型的融合在"信任"中,同時依附于此,诠釋了現代都市傳說。

導演薩布的電影《偷竊之愛》的靈感可能來自一個看似離奇的報紙故事,一個意外的死亡,以及一個意想不到的追捕。

電影《偷竊之愛》(1997)是一部劇情片,真實

除了當場殺傷,人生的意外還是太微不足道,并不是所有不加修飾的種柳都能在來年走運,更有可能的是,經過無休止的等待,才發現連活下來的機率都很小。

就像他的電影一樣,被引誘到一個陰暗的洞裡,鼓掌離開。他把自己的電影标榜為不合邏輯的娛樂,混亂和意外都不是常識性的推論,如果萬物都是确鑿憑證完備的證據,那麼大部分人生都是可以忽略不計的,一開始就預言了結局,那90分鐘的時間電影就不需要看了。

電影《偷竊之愛》(1997),劇情片《大紅杉》

薩博1964年11月出生于日本薩博市,是一名電影演員,也是橫濱電影節的新人。

在電影行業,導演的職位似乎是一塊甜蜜的胖子,攝影師做導演,藝術家做導演,編劇做導演,日天操縱的演員,還有導演暗中作為想象背後的報複。導演薩博的著名作品有:殺手阿依/豪斯1(2001)、花魁地(2006)等。

導演 薩布

這也是關于郵差的電影,這部電影肯定會在南韓制作,就像《去火星的人》一樣。《蜻蜓》略帶酸澀的愛情(2003)成為自我毀滅的溫柔殺手,在虛構的火星底部,一條河流濕潤了一封情書的親密愛情。

意大利的郵差Il postino(1994)被送給詩人傑魯達,因為詩歌,成對年輕的戀人幸福。

英國電影《中間人》(The Go-Between,1971)改編自萊斯利·波莉·哈特利(Leslie Polly Hartley)的萊斯利·波爾斯·哈特利(Leslie Poles Hartley)的小說,它是如此的苦澀,如此凄美,以至于年輕的利奧充當了他心愛的女孩的信使,一半的快樂就是痛苦。有一天,Leo終于忍不住打開了一封信,悲劇發生了,女孩的情人被迫自殺。

電影"中間人"(1971)。

毫無疑問,《偷竊之愛》屬于尋求跨流派融合時代潮流的作品。自20世紀90年代以來,重鑄的實施逐漸成為電影面對市場因素、藝術創作和個性的戰略定位。

與通常使用不同類型屬性的段落的跨類型融合不同,"偷竊之愛"保留了四種不同類型的屬性的完整線索。導演薩布用多種類型來劃分愛情片、警匪片、黑幫片的故事線索,圍繞着33歲的郵差澤木龍一世(戴珍一出戲),讓自己形成完整而交叉的三面。

電影《偷竊之愛》(1997)中的場景,場景是真的

其中,澤木龍與蕭南丁格爾(由遠山景織女飾演)之間的愛情,直接直接針對觀衆。而警方的調查和跟蹤形成了一個非交叉的平行線。

野口秀二世(由餘部貴良飾演)及其黑手黨團夥和殺手祖(大須飾演)劇情線索與澤木龍有一個環節(斷指和證書),形成了三種類型和各自獨立故事的混合體。

混音使用的主要手段是商業電影中常用的平行蒙太奇,但導演薩布故意阻擋了四條線索文本之間的内在聯系,讓故事的四條線索完全向觀衆開放,而故事中的人物總是處于未知和有限的境地。

電影《偷竊之愛》(1997年)、《垂死的我》(右)和《癡迷》(左)中的場景

Sab的處理方法有效地保證了文字線索的完整性和文本主線豐富的資訊,也使得線索形成直接影響閱聽人心理的結構張力。

凄美純戀故事的懸念與交叉段落的對比,以及警察追蹤的平行交集,給觀衆帶來了一種直接的張力。而兇手祖的證件和野口的第二個後續手指,以及警方逮捕中澤木龍一号的命運,都加劇了緊張局勢。

電影《偷竊之愛》(1997)中的場景,遠處山地風光的編織者

顯然,導演薩布的混合,選擇的不是深度線索的不同類型屬性來形成複雜多變的情節的文字,而是要向觀衆全方位的簡潔平行,獲得觀看情緒的複合下降。就《被偷走的愛情》的收視效果而言,薩博在整體結構上的交叉式處置顯然簡單有效。

就《偷竊之愛》而言,愛與公義的主題本身并沒有給人們帶來多少新奇和深刻的了解。導演薩布無非是愛情片,黑幫片一直以來的主題都是捏在一起、重新演繹,但演繹的方式卻讓這個主題的表演成為"薩布"的表演,一種不同的新理念。

電影《偷竊之愛》(1997)中的場景。

在日本新一代導演中,薩布是追求叙事動态,形成個人風格的突出代表。從處女作《子彈飛人/藥丸》(1996年)到《被偷走的愛情》再到《倒黴的猴子》,追逐和奔跑始終是構成他電影情節的主要事件,如《瘋狂的星期一/星期一/星期一》(2000年)。

這些角色總是在快節奏的變化中,沒有穩定感。《偷信的愛》的愛情與意義主題,正逐漸出現在追逐多條線索交織的糾結中。

電影"偷竊之愛"(1997)的法國DVD版本。

黑色幽默的運用最集中于《澤慕隆一世之戀》和《警察追蹤》兩條平行線索。對比是産生黑色荒誕效果的主要手段。

警察掌握了充分的推論,搜查;仔細跟蹤跟蹤;而把無辜的澤木龍當成毒販和心理,與澤莫賽爾和小夜之子對死亡之愛的簡單純潔之美形成鮮明對比是荒謬的。

具體來說,警察的無能被文本内和觀衆眼中的"錯位"所駁斥,兩條線索并行不悖。主觀的假設,刻薄和刻薄,什麼都沒有,隻是自戀,徒勞。

電影"偷竊的愛"(1997)。

随着劇情的發展,警察的行動和結果變得越來越荒謬,反差越來越大。從主觀推斷到涉及犯罪心理學家袁博士,世界運動自行車手申代;從四面包圍的警車到直升機、車輛雷達。

國家機器的強大功能被嘲笑,嘲笑和嘲笑,最終演變成醫院的末日和兇猛。相比之下,黑色幽默的運用,為《偷竊信仰的愛情》的積極感受和正義主題提供了反向張力的有味延伸,強化了《澤慕隆之愛》的超然純潔,同時賦予了文字嘲諷和黑色喜劇的觀影效果。

除了嘲諷功能,《被偷走的愛情》中黑色幽默的運用,更像是叙事過程中的一種诙諧的"鑲嵌"。借用拼貼畫,漫畫化的和諧是其主要的方式和功能。

野口和他的黑幫老大,馬崽。殺手祖和與他密不可分的女殺手,有着容易看到的黑社會和職業殺手。這些外觀特征與其寄生電影類型直接相關。正是在這種聯系中,借用,移動和擴充了相同類型的經典。

《戀愛偷竊》是特别典型的借貸,拼貼畫出現在祖傳職業殺手協會選拔考試的一個玩法中。

擁有一盆植物的男性參賽者萊昂斯(由湯澤飾演)直接借鑒了呂克·貝松(Luc Besson)的《殺手不是太冷的萊昂》(1994年),而名叫清霞的女選手顯然是王嘉偉的《重慶森林》(1994年)中林慶霞飾演的毒枭。

至于"當殺手最重要的是節奏感"等雙告白也是王嘉偉電影白風模仿。

電影《偷竊之愛》(1997)中的圖像與《重慶森林》(1994)和《殺手不太冷的萊昂》(1994)中的圖像進行了比較。

在《被偷走的愛情》的所有叙事段落中,最特别的段落是影片的開頭和結尾。在影片的開頭,郵局在真實和想象之間對信件進行分類。郵局深沉的空心走廊和手推車滾動的巨響,加上動人的攝影和分揀信件的沙沙聲,都反映了澤木龍一世作品中想象和捏造的存在。

在Zemlong心跳的主觀鏡頭和一旁郵政局長的斥責中,電影切入了一個特定的叙事。

《偷竊之愛》的結局,顯然與影片開頭的模糊處理相呼應。超現實的《靈魂出竅》續集被警察槍殺後,澤姆龍和小夜子之間的愛情得到了加強。

《被偷走的愛情》第一次和最後一次處理的模糊性,直接帶來了整個文本的遊戲性。在難以确定的現實和想象之間的權衡中;在願意做出的猜測和猜測中,觀衆無疑會體驗到導演Sab提供給他們的互動,這也實作了與"面向觀衆的平行性"的戰略一緻性。

當然,從創作的角度來看,第一個和最後一個回聲的模糊處理也是Sabu實作多類型混合的前主題制定,有利于跨越類型線,并且很容易實作同一文本中不同類型混合的自主解釋。

每個任性的人都必須付出代價,被偷走的東西總是必須歸還的。澤木龍偷别人的錢去便利店買酒,偷看了小夜子的信,卻要死去報答,懲罰太極端了,很明顯,導演薩布不是北野武,薩布的溫暖隻能反映現實的殘酷。

電影《偷竊之愛》(1997)中的場景,迪納的場景和遠處的山地場景編織者

所謂毒氣的結局,通常是指編舞家在影片結尾大膽挑戰觀衆的容忍極限,隻做我該做的事,讓不該發生的事情,不的。

就像在"偷竊之愛"中一樣,主要角色和女演員最終死亡,并在類似遊戲的情況下死亡。

一個為愛而奔跑的男人被日本警察殺死了!為什麼?太多人想問這個問題,不管這樣都可以編排,因為他們喜歡玩心狠手辣的遊戲,靠着這樣殘酷的結局,俘獲了觀衆的心。

《偷竊之戀》是1990年代後期日本為數不多的經典電影之一,故事情節很簡單,不乏黑色幽默的場景,但導演薩布卻在用極冷的鏡頭為我們講述一個小小的都市人物,在人生的悲慘故事中尋找一點點陽光。

尤其是影片結尾看到可憐的澤木龍追求如此少的幸福卻被殘酷地剝奪了,相信沒有人會覺得這是一部輕松的喜劇。

電影"偷竊之愛"(1997)的日本視訊信封。

《壞小子的天空》比諾·吳的沖鋒隊在青春的迷霧中尋找出口

三島由吉夫《潮汐》銀幕上的五部作品搭配山口百輝和三普友的戀情

《生死相愛》不同國家觀衆栗子原創小卷于20世紀80年代成中國男性夢戀人

山口白會《伊豆的舞者》特别合集 無

導演佐藤純美回憶說,《人類證書》讓人覺得很多煞費苦心的時光催人淚下悲傷的草帽

深造辛二人被騙将《普天之歌》射入經典風杜甫曾玩過情色轉折

《敦煌》古裝大戰巨匠中日兩國電影制作曲折終于得到确認