來自中國科學院古脊椎動物與古人類學研究所的研究人員在1.2億年前發現了一種小型滅絕鳥類化石骨骼的一部分,可以放在手掌中,并保留了融合恐龍和鳥類特征的獨特頭骨。

化石的兩厘米長(0.75英寸)頭骨具有許多與巨型王龍相同的結構和功能特征,這表明早起的鳥類保留了恐龍祖先的許多特征,并且它們的頭骨功能很像恐龍而不是現代鳥類。他們的研究結果于2021年6月23日發表在《自然通訊》上。

這隻鳥在1.2億年前沉積在今天遼甯省的一個淺湖中。通過對鳥類家譜的詳細重建,研究人員證明,這種新的鳥類化石屬于一組已滅絕的鳥類,稱為對映鳥氨酸,或"反鳥類"。它們是白垩紀恐龍時代最多樣化的鳥類種群,在世界各地被發現。

鳥類的頭骨具有獨特的動力學,鳥類的這種獨特特征被稱為"動覺頭骨",許多鳥類的上颚可以獨立于下颚和大腦來移動。然而,與活禽相比,新的"反鳥"頭骨,以及恐龍和鳥類的近親,如穴居動物和龍科動物,都不是"動能"。相反,它的骨頭被"鎖定",無法移動。

這種鳥類化石的頭骨面積(兩側)與活鳥的頭骨面積非常不同。新物種有兩個骨拱,用于附着下颌肌肉,如爬行動物,如蜥蜴,鳄魚和恐龍,使頭骨的背部僵硬并抵抗骨骼之間的運動。

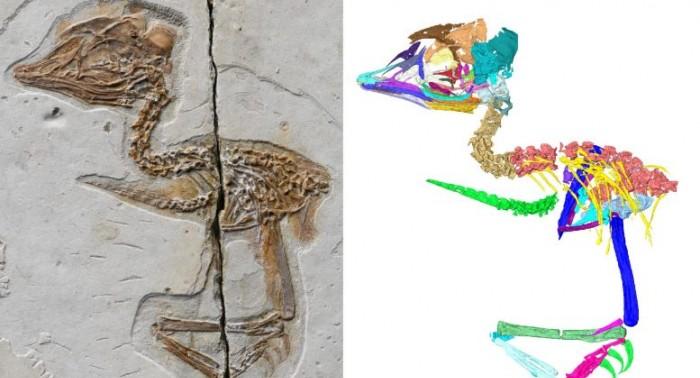

主要作者和合著者王敏博士說:"當我從化石的高分辨率CT掃描中以三維方式重建頭骨的所有部分時,我試圖找出特定的骨頭時遇到了問題。他的同僚Thomas Stidham博士認為,這塊骨頭是一隻翼龍,看起來"與河龍的骨頭完全相同"。

研究人員将這種鳥頭骨的CT掃描與來自中國内蒙古的着名的Pro-River Dragon的CT掃描進行了比較。結果顯示,頭骨後部的許多其他特征,包括基鼻骨的形狀及其與其他頭骨的聯系,與恐龍相似,而不是活鳥。

"鳥類化石和恐龍也缺乏翼龍與上颚附近四肢之間的離散接觸,這用于活鳥的頭骨運動。該研究的共同作者Stidham博士說:"結合'鎖定'的胫骨,胫骨結構的差異也表明早起的鳥類無法移動。

此外,該團隊的發現和詳細的解剖學研究有助于加強一個得到充分支援的論點,即鳥類不僅從活的恐龍進化而來,而且從恐龍的分支進化而來,基于許多不同的證據。王博士說:"這是一隻嵌入恐龍頭骨中的鳥的頭,當然也沒有阻止反鳥或其他早起的鳥類在白垩紀時期在世界各地取得巨大成功。"