說到“糖王”,恐怕第一印象的便是郭鶴年,郭鶴年憑借自己的經商才能,在20世紀70年代,在僅40歲出頭的年紀,每年控制當時國際糖業市場的20%左右,榮登“亞洲糖王”的寶座。自此,郭鶴年在财富的寶座上一直名列前茅,整個家族也在不斷蒸蒸日上。

在整個糖業曆史上,有一段不可忽略的片段,那就是在20世紀初由當時同樣号稱“糖王”的黃仲涵時期。在20世紀20年代,黃仲涵執掌下的建源公司糖産量占華僑糖廠總産量的57%,占印尼榨糖業總量的17.1%,成為名副其實的“糖王”。

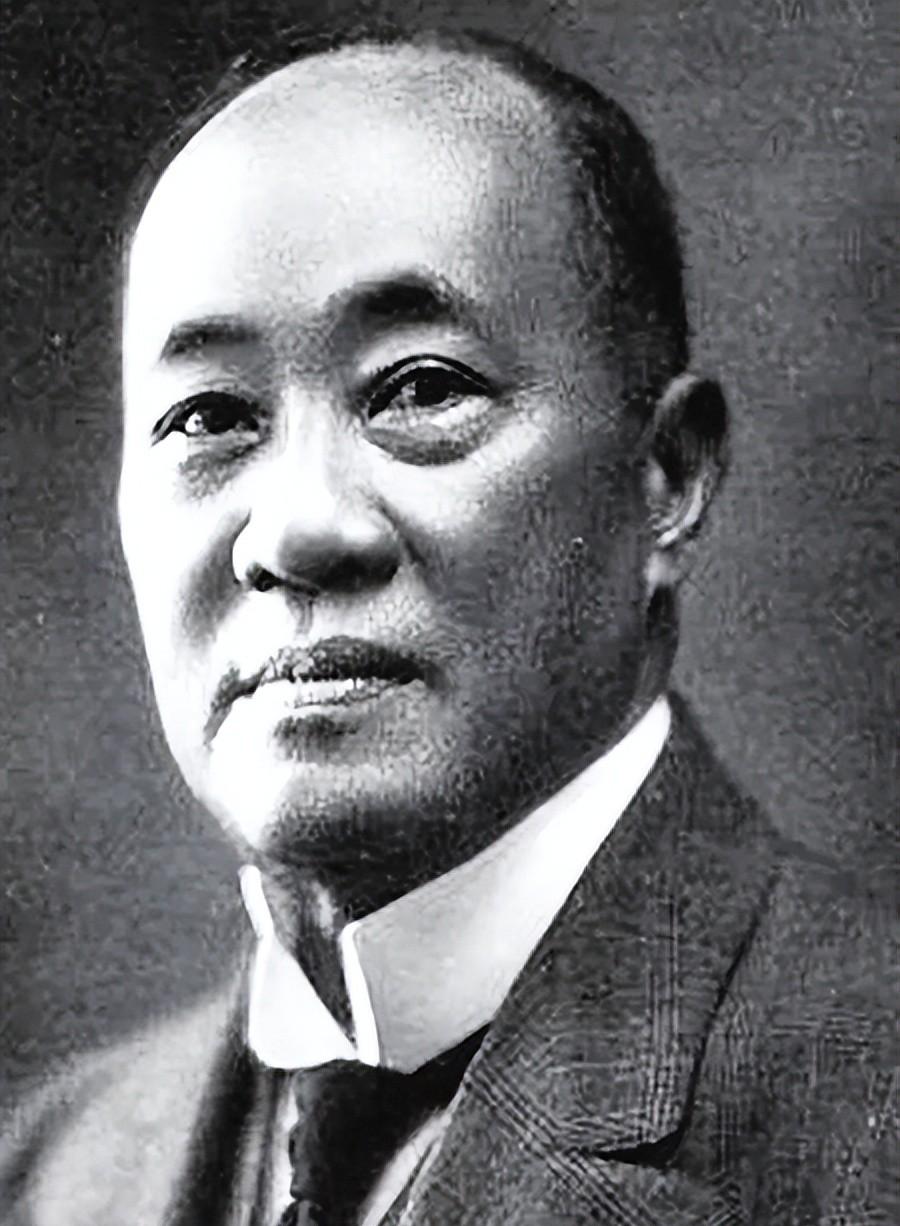

黃仲涵

在19世紀中期到20世紀中期這段曆史,黃仲涵所在的黃氏家族是印度尼西亞甚至世界上最富有的華僑家族之一。尤其是在黃仲涵時期,黃氏家族和建源公司無論是在發展上,還是在影響力上,都達到了巅峰,是20世紀初影響力最大的華商。

少年初長成

黃仲涵的祖籍是福建同安,他的父親黃志信,曾是小刀會成員,後逃亡印尼。在1863年創辦“建源棧”商行,開展爪哇和中國的商品貿易往來,開啟了黃氏家族曆史的輝煌篇章。

黃仲涵,1866年在印尼中爪哇三寶壟出生,自幼天資聰慧,深受黃志信喜愛,為給他一個良好的教育,便把他一直帶在身邊,親自教導。

印度尼西亞

在少年時期的這段曆史裡,黃仲涵憑借過人的經商天賦,輔佐其父經營“建源棧”商号,使“建源棧”快速發展壯大。

執掌公司

1890年,24歲的黃仲涵接替其父執掌經營“建源棧”,并将“建源棧”改組為建源貿易有限公司,後來還被荷印殖民政府委任官職,協助管理華僑事務。

1893年,黃仲涵在荷印殖民政府修訂取消商業政策之際,及時調整公司的發展方向和經營政策。從1894年起,大力發展甘蔗種植,加大種植面積,并先後投資興辦了巴基斯、裡約阿貢等5家糖廠,總投資額約在1000萬荷盾。

甘蔗種植園

在執掌公司的整個曆史期間,雖然黃仲涵不懂技術,但他深知技術的重要性。為此他選派有才幹的年輕職員到各國學習先進的技術,并且不惜重金聘請專家和購置最先進的裝置。

不到十年時間裡,黃仲涵的“糖業帝國”規模初成,根據當時的曆史資料,旗下的9家糖廠最高年産量高達15萬噸,占印尼國内消費市場的一半,在國際市場上也占有一定的份額。

期間,雖經曆一戰的波折,以及當時的荷印殖民政府的刁難,但在黃仲涵的努力下,建源公司不僅沒有倒下,反而趁機打開歐洲地糖業市場,得到空前地發展,。

一戰

不過,黃仲涵并沒有滿足在糖業市場取得的成就,開始涉足多元化經營。

在1918年,創辦東南亞最大的木薯粉廠,同時還經營橡膠、咖啡、木棉香茅油等,并把經營範圍擴充到全世界各地。

到了1924年,建源公司的總資産約達2億荷盾,而黃仲涵本人則被列為當時世界曆史排名第十四位的富翁。

不幸的是,1924年7月,黃仲涵在新加坡病逝,享年58歲。

後繼無人

在黃仲涵去世後,由其兒子黃宗宣和黃宗孝主持公司的經營,不過這兄弟倆的經商才能遠比不上他們的父親。

在接下來,接連遭到20世紀20年代的經濟蕭條、二戰的破壞、以及當時的印尼政府的打壓之下,建源公司的處境日益艱難。

經濟蕭條

随着黃宗孝不幸因心髒病于1950年去世,黃氏家族再也沒有出現一個能挑起重振家族大業的繼承者,隻能眼看着建源公司衰落下去。

終于,在1961年,有着輝煌曆史的建源公司終于支撐不下去了,消亡在曆史的塵埃之中。

更多精彩,歡迎關注