千千千裡馬

原創

謝謝你的提問和邀請。“三礬九染”這是中國畫的一個專有名詞。指的是作畫要多次渲染才能畫出豐富的層次感來,大概魏晉時代已經有這樣的技法了。

如果繪畫的墨色都是平鋪直叙的塗抹,那叫平塗,是沒有豐富的筆墨感的,是以,中國畫平塗的畫非常少。而“三礬九染”的畫确實主流,但是,這也是有一個發展過程的。

我們還是從中國畫的發展來看,“三礬九染”到底是怎麼回事吧。

中國畫的設色畫法是從勾勒平塗到勾勒分層渲染的

中國畫秦代以前,基本上是墨線勾勒,色彩平塗的畫法。

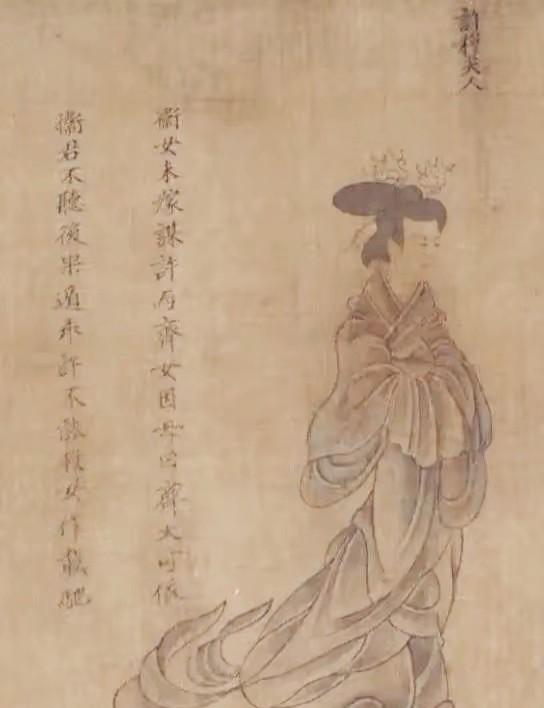

東晉時代顧恺之的繪畫作品,勾勒渲染已經在成熟。

如果色彩平塗,那就沒有立體感了,隻能是一個二維平面的圖畫。從世界範圍看,繪畫早期都是平塗的畫法。中國畫的,早期繪畫,也不例外。

漢代以後,繪畫出現了勾線烘染法,一般要染好幾遍,色彩的染法出現了分層次濃淡。這樣,立體感逐漸就豐滿起來了。

魏晉時代是起步階段,唐代達到了比較完善的地步。例如,唐代天寶年畫家韓幹的《照夜白》就是用線條勾勒以後,淡漠渲染了陰影部分,而有了立體感的代表作品。

唐代和北宋,繪畫主要還是以絹為紙,是以,烘染的技法主要是一遍幹後再染二遍三遍。甚至五遍六遍。

當然,唐宋時代,也有紙本的繪畫,而且紙本繪畫呈現替代絹本繪畫的趨勢。

唐代的繪畫渲染更加成熟。

這就出現了在紙本繪畫作品中的烘染法要有一些改進的問題,例如,紙質的繪本,容易在渲染的過程中紙面起毛,影響繪畫的美感。

于是就出現了繪畫設色過程中“礬紙”的技法。

“三礬九染”的本來面貌

古代繪畫的顔色跟我們今天沒有什麼差別,但是,有一點差別很大,就是畫家要自己調制顔色,包括研磨顔色,給顔色加膠和礬。

古代的中國畫顔料主要是礦質,例如朱砂、石青、朱票、石綠等等,這些顔料都是石塊,需要研磨成細粉,然後加入鹿膠和礬才能使用。

宋代是工筆畫的高峰時期。這是宋徽宗的畫。

畫家,調制顔料是按照用多少,調制多少來配制的。如果顔料配制多了,會因為顔色裡的膠腐敗而不能用。

我們現在使用的顔料,是精細化工加工出來的中國畫顔料,裝在錫罐之中,不會出現與空氣接觸而産生顔料中的膠腐敗問題。但是,畫家都要顔料還是用多少,擠出多少。否則,顔料也會腐敗的,腐敗以後的顔料,會影響色澤之美。

是以,古代畫家比今天的畫家要幸苦很多。

他們在作畫時,為了繪畫作品的層次感豐富,就要多次烘染。在染的過程中,由于次數多了,就會把紙的表面拉毛,這樣會影響繪畫作品的美感。特别是人物畫的臉,要反複渲染才能,渾厚有立體感。如果臉部的紙在染色過程中拉毛了,那是非常難看的。

這是張大千作品,張大千把寫意畫的筆法和工筆畫的渲染結合起來畫,效果特殊。

是以,染上兩三遍之後,就要加一些膠和礬,這樣,既可以讓色彩鮮豔,也能給已經染上去的底色塗上一層保護膜,把底色固定下來。

因為烘染法,都是前一次染完,幹後才能染下一次。否則,不會有層次感的。

而染下一次時,首先要用清水打濕,然後着色,這樣做,是為了能夠把顔色的濃淡厘清楚。

因為,幹後的顔色看起來要淡一些。如果你第二次配色跟幹的顔色一樣,那麼幹後,這些顔色就會比原來的顔色還要淺,等于沒有着色。

是以,要把畫上的顔色用清水打濕,才能準确配色。

古代畫畫,大部分是工筆畫,是以渲染是最耗費時間和工序的。

這是北齊時代的壁畫,分染的技法已經非常娴熟了。

原因就在于一遍幹後才能敷第二遍顔色,這就需要自然幹透的時間。

由于,畫工筆畫要反複這樣多次,一般來說,也就是七八遍到十幾次不等,是以,古人有“三礬九染”之說。

這個說法也基本上是準确的。即,一次染三遍,礬一次。那麼礬三次,就已經染了九次了。

不過,這也不是一個死闆的公式。畫要看具體怎麼畫,要達到什麼效果。

例如,有一幅畫叫《延安兒女心向毛主席》,這幅畫畫的是延安農民到北京看望毛主席,畫中有地闆,需要畫出反光感,人物也需要精細刻畫,據說分染了30多次,遠遠超過“三礬九染”的說法限度了。

陝西美術家創作的《延安兒女心向毛主席》烘染多達30多次,早已超出古人所謂“三礬九染”

是以,我們說“三礬九染”不是一個固定的繪畫程式和公式,而是對工筆畫的一般要求。

一般情況下,分染六七次也差不多了,最後收拾統一一下,也就是八九遍的樣子。

而個别的作品,也有兩三遍就可以的。

是以,我們畫畫 主要要視作品的需要而定分染的次數,以達到繪畫作品需要對目的為宜。

“三礬九染”的引申和遠去的影子

前面我們已經說了,“三礬九染”的發展曆史和具體的含義以及“三礬九染”的繪畫工作方法。

是以,我們就知道,中國畫的一個傳統畫法叫工筆畫,就特别要遵循“三礬九染”的基本法則。

但是,中國畫在發展過程中,還産生了一個畫法,叫“寫意畫”。

湯文選的寫意花鳥

寫意畫是随着宣紙在繪畫作品用紙中的大量應用,就慢慢淡化了“三礬九染”的畫法。

中國最早的宣紙上畫畫,可以找到依據的,應該是韋偃,他是晚唐詩人韋應物的堂哥。

韋應物的父親叫韋銮,韋銮和他的哥哥韋鑒都是畫家。他天寶年在宣州做錄事參軍。唐玄宗天寶二年,已經有宣紙進貢 朝廷了。根據《唐朝名畫錄》的記載推測,韋偃晚年已經畫寫意畫了。

此外,五代時期南塘宮廷畫家董源也使用宣紙作畫了。

蔣兆和的寫意花鳥

據南宋時代劉宰所著《京口耆舊傳》記載:“李後主少時遣人于廬山爽皚地為精舍,極一時林泉之勝,既成,命宮苑使董源以澄心堂紙寫其圖來。”于是,董源接受皇命之後,采用“細白光潤,冠于一時”的澄心堂紙,在廬山精舍首開寺畫山水畫,遂成為中國曆史上第一位采用“澄心堂紙”繪畫的宮廷畫師。

寫意畫,主要是一種濕畫法,就是說,在畫沒有幹透以前,可以連續鋪墨着色。畫家完全滿意了,就算作品完成了。

這是因為,宣紙有非常好的吸水性,而且也不會“刷走”紙上的墨和色彩。

為什麼工筆畫必須要幹後才能畫?這是因為畫工筆畫的最早用“紙”是絹。

張大千臨摹的敦煌壁畫

絹是絲織品,表面光滑根本不易着墨,更不用說吸水了。是以,作畫前要“礬”絹,就是在絹上刷一次礬和膠,幹後還要“砑光”,就是用光滑的石頭,把絹面砑光平整一下,才能作畫。

如果沒有礬和膠,絹本根本不好用,是以,吸水性的用紙是不能做工筆畫的。

宣紙發明使用以後,畫工筆畫,也是要把宣紙加工成“熟宣”才能作畫。

加工的方法,就是給生宣紙加一些礬,這樣,吸水性很好的宣紙,就不太吸水了。畫畫的時候,顔色和墨總是“浮”在紙上的。是以,要等幹後,才能繼續畫。

寫意畫用的宣紙就不一樣了。因為紙吸水性非常好,畫上去的墨和顔色,立刻就吸到紙裡面了。這樣,就不會産生像絹和熟宣紙上作畫,墨和顔色“浮在”表面的現象。

湯文選的花鳥畫

由于,南宋以後畫畫采用生宣紙畫畫的畫家越來越多,寫意畫逐漸成為中國畫的主流繪畫方法,是以,很多畫家,也就不畫工筆畫了,是以,“三礬九染”的畫法,也就不是畫家必須要遵守的技法了。

不過,工筆畫仍然是中國畫的一個重要繪畫方法,一直還保持着這個傳統。

工筆畫不但精工細膩,而且有很強的刻畫性和表現力,是中國畫的一個重要畫法。繪畫方法,當然也保持着“三礬九染”的傳統。

但是,“三礬九染”也不一定就是指工筆畫的技法和工藝,也常常引申為中國畫的畫法要做到“華潤滋厚”的藝術效果。

雖然,像寫意畫要做到“華潤滋厚”,不需要“三礬九染”的技法,但是層層加墨加色的積墨積色,也與“三礬九染”沒有什麼根本的差別。是以,“三礬九染”也是繪畫要反複渲染和皴擦的意思。

中國畫為什麼要礬紙

最後我們說說礬對繪畫有什麼作用,為什麼要“礬”紙。

“三礬九染”裡面染是着色。那麼,為什麼要礬?礬就是給紙上塗一層礬的意思。

湯文選的寫意花鳥畫

除了礬可以在紙上形成一層保護膜,保護底層的墨色之外,礬本身是透明的礦物質,在紙上和顔色裡,有一種亮麗的光澤感,會增加色彩的美感。

如果沒有礬,很多色彩的亮度也不會鮮豔。

是以,古代繪畫作品,色彩都非常美,這是因為,一方面有礦質顔料做色彩,同時,也因為古人的繪畫作品,調制色彩時,都是新鮮的膠和礬。

特别是膠,在夏天容易受熱腐敗,會影響色彩的鮮亮度。

是以,我們用色彩盡量不要用幹了的錫罐顔色,這種顔色不好保證鮮亮度,最好使用這些顔料時,再加一點膠和礬。