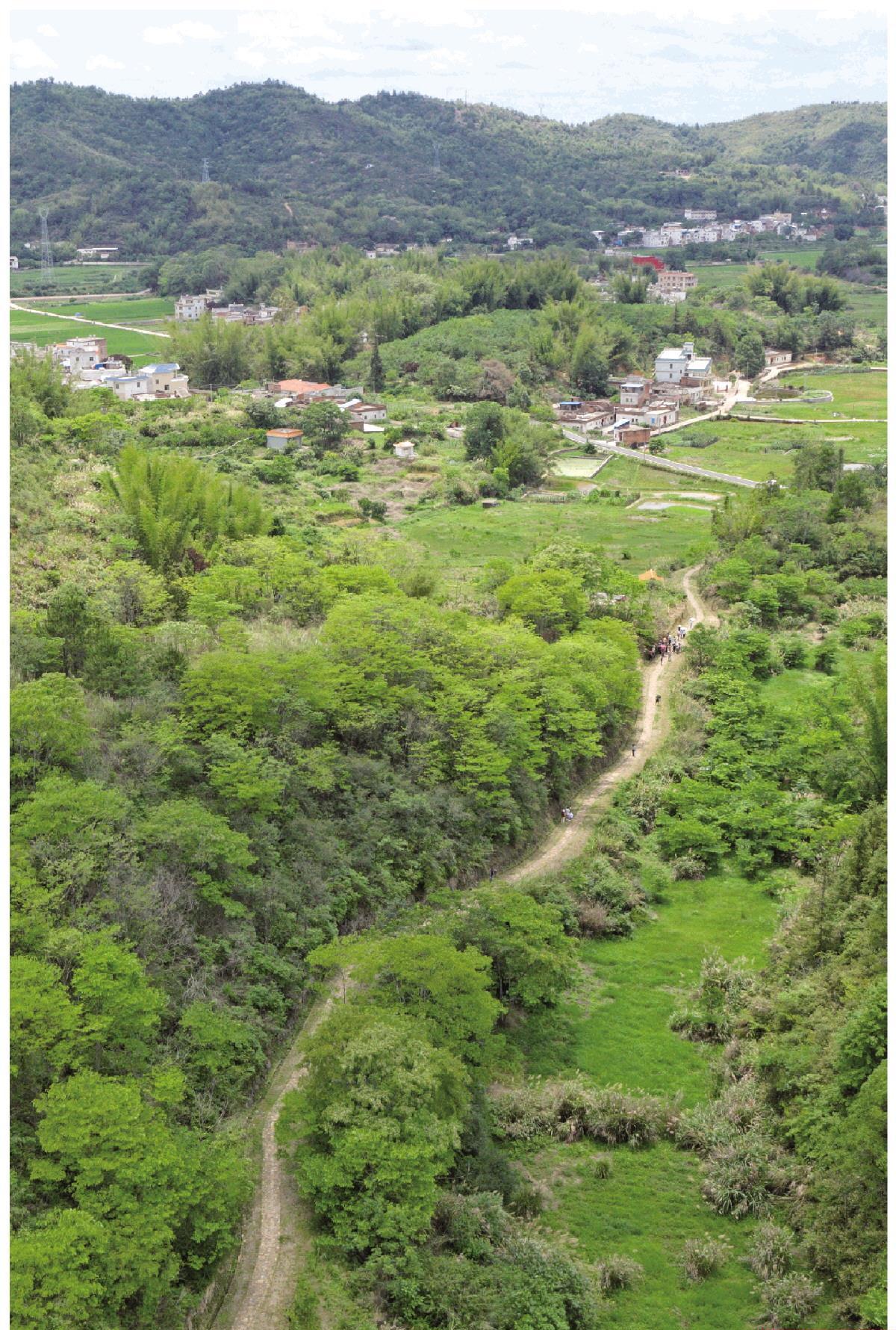

梅州興甯大坪鎮十二肩嶺古驿道。 南都記者 黎湛均 攝

南粵古驿道少兒繪畫大賽。

研究者帶學生們在粵贛古道開展植物科普工作。

南粵古驿道最早起源于秦漢,是曆史上中原人入粵和嶺南商貿活動的主要路徑,也是海上絲綢之路向内陸延伸的重要通道,古驿道令各地物流、客流源源不斷地流動起來,文化溝通往來頻繁,積累了諸多寶貴的曆史文化遺産。南粵古驿道覆寫全省,貫穿廣東省21個地級以上市,串聯起1200個人文以及自然生态節點,是廣東曆史發展的重要縮影和文化脈絡的延續。

南粵古驿道活化利用 呈現多元、創新發展

南粵古驿道是廣東省寶貴的曆史文化資源,自2016年,廣東開展南粵古驿道保護修複和活化利用工作,重要發現和研究成果不斷湧現,成為助力文旅深度融合、鄉村振興的有益實踐。

南粵古驿道及沿線曆史文化遺産的價值闡釋得到深化拓展,活化利用實踐呈現多元、創新發展,在此過程中,中山大學、華南理工大學、華南農業大學、廣東外語外貿大學、廣州大學、廣州美術學院、韶關學院等省内高校及廣東省文物考古研究院、廣東省建築設計研究院有限公司、廣東省城鄉規劃設計研究院有限責任公司、廣東音像出版社、廣州市嶺南建築研究中心等12家研究機構積極響應和作為,先後成立了古驿道研究中心或實踐基地,在省自然資源廳、省文化和旅遊廳等省直部門的指導下,深度參與古驿道及延伸出來的抗戰時期華南教育曆史、南粵“左聯”曆史、中央紅色交通線(廣東段)等的考古、研究、科普宣傳及活化利用等工作中,取得豐碩成果,整合資源、發揮所長,為将南粵古驿道保護和利用打造成為國内外遺産線路活化利用新典範貢獻了智慧和力量,既發掘南粵古驿道曆史文化、自然禀賦、學術價值資源,又規劃出南粵古驿道保護修複與活化利用“藍圖”;并聚焦青少年曆史文化傳承與藝術教育注重古驿道國際化表達。

古驿道之旅是省内遊重點“舞台”

近年來,圍繞“南粵古驿道”的活化利用,重要的研究成果正在不斷湧現。廣東省文化和旅遊廳于2022年2月公布了首批省級“驿道鄉村酒店”名單,釋出了15項“南粵古驿道重大發現”及南粵古驿道精品線路等,為南粵古驿道保護利用工作做出新注解。經過近年的修繕活化利用,南粵古驿道已成為承載文化記憶與鄉村振興的南粵大道。

另,南粵古驿道數字VR文旅項目的首個成果“梅關-烏迳古道”早于2021年5月推出,通過VR互動式全景視訊,觀衆可“身臨其境”地感受梅關-烏迳古道的大大小小70多個場景,以可視聽化、沉浸式的方式展示古驿道的實地風景和人文内涵,讓嶺南文化在數字化創新傳承中煥發生機。

記者了解到,即将到來的五一國際勞動節和五四青年節期間,南粵古驿道也是省内遊重點“舞台”。為了挖掘中國文化名人大營救登陸點·東滘口和海口埠銀信文化内涵,傳承傳統文化,赓續紅色血脈,台山市将于2022年5月1日在南粵古驿道·台山段舉行南粵古驿道+“鄉村振興”+“體育”+“旅遊”+“文化”等系列活動;5月1日,韶關學院紀念五四運動103周年暨“弘揚華南教育精神 傳承高尚師德師風”研學活動将于華南教育曆史研學基地(坪石頭)舉行。

部分成果展示

探索古驿道曆史文化的時空脈絡

中山大學南粵古驿道文化研究中心(實踐基地)以南粵古驿道為研究對象,對地方關聯與治理延伸、鄉村基礎設施建設的文化與生态内涵、鄉村産業振興所需的資本和人才支撐等共性問題提出對策建議,撰寫了《省域曆史文化遺産活化助推新時代鄉村振興》獲評為2020年中共中央黨校優秀調研報告。該中心重點開展古驿道重要節點樟林、汕頭的曆史變遷研究,形成《民國時期汕頭城市商業地理的初步分析——以僑批業為中心》等成果,并緻力于建設潮汕僑批資料庫網站,出版了《汕頭近代城市地圖集》。

華南理工大學南粵古驿道研究中心吳慶洲教授所主持“廣州一口通商時期東西方建築文化互動影響研究”獲批國家社科基金冷門絕學專項學術團隊項目。

據介紹,該中心在汕尾海豐開展古驿道規劃與曆史遺存修複,完成的《汕尾海豐羊蹄嶺-惠州惠東高潭古道重點線路(海豐段)保護修複與活化利用規劃》獲廣東省優秀城市規劃設計獎三等獎

為古驿道沿線生态保護提供方案

華南農業大學南粵古驿道研究中心(實踐基地)下設南粵古驿道鄉村振興研究中心、南粵古驿道植物資源研究中心、南粵古驿道社會實踐基地。近年來,研究中心依托南粵古驿道和華南教育曆史研學基地開展了古驿道沿線的植物資源調查等一系列研究,擴充了傳統學科的研究領域,豐富了農林學科的研究内容,為推進南粵古驿道沿線地區的生态保護提出了綜合解決方案。

記者了解到,2021年,該中心深入挖掘抗戰時期華南幾所涉農高校的農林學科史料,研究對當代農林業發展仍具有現實的指導意義及前瞻性的植物分類學思想、林學思想、農學思想、生态學文明思想和理念,完善、實踐先師們培育出來的品種、摸索出來的技術方案,并組織青年學生赴與華南農林學科發展緊密相連的華南研學基地,開展系列學習實踐活動,為當代大學生開展學科史教育、思政教育提供豐富真實的教案。

複活呈現古驿道文化内涵

聚焦曆史文化傳承與藝術教育

廣東音像出版社南粵古驿道音樂制作研究中心對古老的古驿道音樂文化内涵進行梳理研究,價值提煉,複活呈現;了解音樂文化對當地文化的影響,收集和整理古驿道古村落的音樂文化元素,探究南粵古驿道音樂和南粵古驿道保護利用的關系,為音樂創作提供素材;同時搭建南粵古驿道音樂資料庫傳播平台,以創新性的技術進行制作、以趨前性的方式進行傳播,讓富有文化魅力的古老音樂在當代引起人們的共鳴,引領更多的年輕人回歸曆史,品味曆史。

該中心制作出版的《南粵古驿道嶺南聲音檔案》入選國家新聞出版署2019年中華民族音樂傳承出版工程精品出版目錄,南粵古驿道專輯《古音峥嵘1》《古音峥嵘2》分獲2019年、2021年廣東省委宣傳部重點文藝出版物,《驿道四季 天籁古音之春夏秋冬》于2022年入選首屆廣東出版政府獎。

廣州美術學院中國南粵古驿道研究中心在“文物考古、文物保護”與人民群衆之間建立了一座“文物科普館”,持續舉辦的藝道遊學·中國南粵古驿道少兒繪畫大賽共計收錄取作296215幅,有效參賽選手共計182906人次,直接性、間接性帶動青少年、親子家庭等核心人群走進古驿道沿線村鎮超百萬人次,實作在曆史文化傳承、藝術教育、鄉村旅遊等領域的喜人成績;制定“可遊可讀”的粵港澳大灣區文化遺産遊徑辨別系統。

搭建建築遺産保護理論與政策

廣州大學廣東省文化遺産活化與鄉村振興研究中心目前已聯合意大利帕多瓦大學共同建構何新屋HBIM建築遺産資訊模型資料庫,搭建“古道學”視角下的建築遺産活化政策架構,制定粵贛段大湖鎮初步的規劃政策及活化對策,提出了分區管控、負面清單和“針灸式”活化相結合的漸進式線狀建築遺産活化方法,形成3個基于何新屋動态環境現狀的活化利用概念設計方案,聯合香港中文大學進行何新屋、西湖圍區域範圍内的局部建築遺産的活化設計實踐研究共10個。其活化項目南粵古驿道文化遺産活化項目——河源市連平縣大湖鎮何新屋“古道之家”,已于2021年12月13日在粵贛古驿道連平段驿站節點的客家圍龍屋何新屋旁動工。

注重古驿道的國際化表達及推廣

廣東外語外貿大學南粵古驿道藝術文化研究中心緻力于推動驿道文化“走出去”,講好驿道好故事。2020年,研究中心組織以“南粵古驿道文化學術交流和推廣”為主題,在俄羅斯、日本、葡萄牙、埃及、佛得角、秘魯等6國知名大學成功舉行南粵古驿道系列國際學術交流活動,持續探索南粵古驿道活化新途徑。

2021年,研究中心承辦了“基于粵港澳大灣區文化認同的南粵古驿道文化考察”系列活動,以“雲研學”方式走進韶關西京古道及華南教育曆史研學基地,緻力加深粵港澳台學生對南粵優秀文化的了解與認同,搭建四地青年交流平台,推動粵港澳大灣區教育發展。

記者了解到,該中心還設計開發一系列彰顯地域文化元素的文旅産品,如“潮州公仔”“客家公仔”“萌獅 U盤”“英德紅茶包裝”等;還以“一道一童謠”為主題,對古驿道沿線極具嶺南地域特色的音樂和民間藝術進行梳理和創意設計,結合廣府、客家和潮汕童謠的改編,完成了《一道一童謠》音樂專輯的出版和系列文創産品的開發,實作地域文化基因的傳承與創新。

采寫:南都·灣财社記者 肖陽

通訊員:粵文旅宣