摘要:近年來的考古實證表明,距今約4000年前後,處在黃土高原的石峁文化和江漢平原的後石家河文化之間存在文化因素交流互動迹象,在牙璋、鷹笄、虎頭等典型玉器上表現尤為突出。兩者交流互動的路線或為河套地區、關中地區、南陽盆地、江漢平原間的“走廊”地帶,互動方式或可了解為遠端交流背景下的“上層交流”。

根據現有研究,石峁文化與後石家河文化在存續時間上存在大範圍重合(絕對年代分别為距今4300—3800年、距今4200—4000年)。地域分布方面,石峁文化的核心分布範圍為陝西、山西、内蒙古交界的河套地區,後石家河文化以江漢平原為腹地。兩支考古學文化賴以命名的是其核心聚落——陝西神木石峁遺址和湖北天門石家河遺址,兩遺址直線距離超過900公裡,分處黃河中遊和長江中遊,在氣候類型、地貌特征、文化面貌上難見關聯,但卻在牙璋、鷹笄、虎頭等代表性玉器及其他一些“文化因素”方面存在一定聯系,或可稱為“遠端交流”。

根據目前發現,從數量、年代以及精美程度來看,牙璋可視為石峁文化玉器的代表器物,鷹笄、虎頭可作為後石家河文化玉器的典型器物。若此,後石家河文化分布範圍内出土石峁牙璋必須得考慮其遠端交流的背景,反之亦然,石峁文化分布範圍内發現後石家河鷹笄和虎頭也應如此考慮。

一 石峁牙璋的發現及其特征

早期(夏代以前)牙璋,主要發現于石峁以及河南鞏義花地嘴和山東海岱地區諸遺址,其中以石峁遺址發現數量最多。

1976年—1979年間,戴應新先生在石峁遺址調查試掘時征集到127件玉器,編号SSY1-SSY127,起初認為均屬“龍山文化”玉器,後又專門指出,SSY45“玉戚”非石峁遺址出土,且與一銅帶鈎同出自一座土圹墓中,年代較晚。故而,這批玉器中的“石峁龍山文化玉器”為126件,其中牙璋占比較大。根據目前所見資料,石峁龍山文化玉器中形态較完整、易辨識的牙璋有28件,編号SSY1-28。查《石峁玉器統計表》,除SSY18征集于1976年、SSY20征集年代未注明外,其餘26件牙璋均于1978年征集。總的來說,20世紀70年代石峁遺址所在的陝北地區在文物征集的可信程度上還算高,加之近年石峁考古工作開展期間的調查走訪以及周邊區域包括牙璋在内的玉器出土情況分析,我們有理由相信上述28件牙璋為石峁文化遺物,并可代表石峁牙璋的一般特征。為便行文,本文将1976年—1979年間戴應新征集的石峁牙璋,簡稱為“78年牙璋”。另外,根據發表的照片和線圖,SSY29、SSY30、SSY84亦應為牙璋改制的鏟、刀類玉器,作為這批玉器的征集者,戴應新先生早持此說。故此,78年牙璋當不少于31件。

必須說明的是,囿于多方面原因,78年牙璋的出土背景今已很難辨明,但随着2011年石峁遺址系統考古工作的開展,目前已經了解到78年牙璋出土地點的重要線索,可能位于外城東門址東側不遠處的黃土梁峁上。更為重要的是,在近年來的發掘工作中,在外城東門址和皇城台均有牙璋出土,為78年牙璋提供了确切的參考和證明。

從已發表的彩圖和線圖來看,與鞏義花地嘴和海岱地區相比,石峁78年牙璋具有以下典型特征。

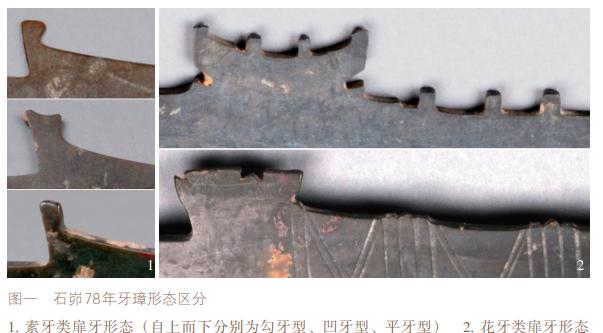

1.形态可區分。主要包括素牙和花牙兩類。闌部扉牙形态,均為對稱單牙,但據其詳細特征,大緻可分為兩類五型。需要說明的是,本文關于扉牙形态的描述,牙璋橫放為觀察視角。

第一類,素牙類。此類牙璋一般體型細長,闌部收分明顯,扉牙簡單樸素,牙頂偏向璋身傾斜。(圖一:1)此類牙璋占比最大,是78年牙璋的主要形态,從扉牙形态來看,又可細分為三型:Ⅰ型,勾牙型,牙頂較平并向璋身彎弧呈内勾狀;Ⅱ型,凹牙型,牙頂偏弧狀下凹;Ⅲ型,平牙型,牙體豎直,牙頂較斜平。上述三型牙璋,平牙型數量最多,約為勾牙和凹牙型牙璋的總和,勾牙和凹牙型數量相當。

第二類,花牙類。此類牙璋一般體型寬扁,扉牙複雜繁冗。(圖一:2)數量少,僅4件。依其具體形态,又可分為兩型:Ⅰ型,牛頭型,3件,闌部無收分,牙頂下凹,左右對稱,形似正視牛頭,兩側有凹槽,此型扉牙不單獨出現,在其上部璋身處,又雕出細密小齒;Ⅱ型,雞冠型,僅1件,闌部有收分,牙頂略弧凸,下端刻出“V”形凹槽,偏上刻“W”形豁槽,整體呈不對稱形态,大緻可描述為側視雞冠。該型牙璋器身底部還有陰刻的平行和交叉細線紋,平行細線紋兩側有意刻出凸棱,被細線分隔成三個為一組、共兩組的小齒。

上述分析表明,石峁78年牙璋的主要形态為素牙類,兼有少量花牙類。另外,柄底斜直也是其突出特點。

2.時代有早晚。素牙類年代一般早于花牙類牙璋。根據上文劃分的類型,以扉牙形态為主要外在特征,石峁牙璋存在着分期的可能。近年來的田野發掘揭示出花牙類晚于素牙類出現的牙璋層位關系。籠統來講,大緻可以将素牙類牙璋歸于石峁文化中期,花牙類牙璋出現的年代可能在石峁文化晚期,兩類牙璋的絕對年代分别為公元前2000年左右和公元前1900至前1800年。

3.尺寸較統一。目前,有21件長度可統計,早期(素牙類)牙璋長度介于25~36厘米,以30厘米左右最為常見。晚期(花牙類)也多見30厘米左右,同時出現了“巨大化”現象,如SSY17,長達49厘米,為花牙類牛頭型牙璋。

4.器身有正反。78年牙璋橫截面呈弧形,器身有正反面之分,正面下凹,光滑,背面外凸,光滑度不及正面,且往往有開料對切時留下的棱線。

5.顔色較一緻。以墨黑色為主,兼有少量深綠色。

根據以上分析,我們将上述5項指征總結為78年牙璋的典型特點,同時也代表了石峁文化牙璋的一般特征。考古發現的具有上述5項指征的牙璋,當需考慮其與石峁牙璋的關系。

二 後石家河鷹笄的發現及其特征

根據目前發表資料,在後石家河文化分布區域内的後石家河文化時期玉鷹笄共發現6件。其中,湖南澧縣孫家崗遺址3件,M9∶5、M120∶15和M136∶7;湖北荊州棗林崗遺址1件,JZWM1∶2;天門石家河遺址肖家屋脊地點1件,012;鐘祥六合(高二山)遺址1件,M1∶4。上述鷹笄,可細分為長型和短型。(圖二)另外,孫家崗M9∶1、M60∶2,棗林崗JZWM30∶1等玉笄明顯是典型鷹笄的簡化形式。

形态方面,這些玉鷹笄大緻可分為上下兩部分,上部為一收翅立鷹,栩栩如生,鷹尾以下有明顯折棱,折棱以下一般作鈍圓錐狀。另外,還見到在鷹尾處橫穿一孔,或底部鑽孔的現象。下部特征或可說明後石家河鷹笄當屬與其他“部件”相連,共同構成複合類器物的鷹形玉器。

尺寸方面,長型鷹笄長度一般在15厘米左右,短型一般不超過10厘米。鷹身長度均在5厘米上下。

三 後石家河虎頭的發現及其特征

根據統計,後石家河文化所處的江漢平原,目前共發掘出土玉虎頭18件。(圖三)其中,石家河遺址肖家屋脊地點7件,W6∶16、19、53,W71∶6,AT13∶1,04、010;棗林崗遺址3件,M1∶1,M37∶1,M41∶1;石家河遺址譚家嶺地點3件,W9∶10、49,W8∶6;六合遺址2件,W4∶2,W14∶4;孫家崗遺址2件,M71∶2、3;石家河遺址羅家柏嶺地點1件,T7∶6。另外,石家河遺址譚家嶺地點W9内還出土了2件虎形“冠飾”(W9∶60、62),其頭部造型與一般玉虎頭極為相似。

這些虎頭面部一般約2~3厘米見方,據其整體形狀大緻可分為片狀、環狀和塊狀三類,其中以片狀最為常見,已發現13件,多有橫向穿孔;有少量環狀;還見個别塊狀,帶豎向穿孔。虎頭面部雕刻細緻,耳、鼻、目等面部形态生動。

四 交流的物證

前文有述,石峁遺址和石家河遺址直線距離超過900公裡,4000年前,可謂遙遠,但在雙方核心範圍内均發現了屬于對方的代表性玉器。

一方面,在後石家河文化腹地發現了“石峁類”牙璋。1995年,湖北荊州汪家屋場遺址調查征集2件石質牙璋,均呈黑色。(圖四:1)征∶2,形态完整,通長35.6厘米,“獨角狀”闌牙,兩側不對稱,銳角“V”形刃,兩尖有高低;征∶3,刃部應經改切,現為平直狀,長41厘米,闌部兩側有對稱“牛頭狀”闌牙,較為簡練。根據調查情況,上述2件牙璋與一些石器共同出土于地表以下半米,參照鼎、缸、甕、壺、盆、豆等采集陶片,調查者認為,這兩件牙璋的年代大約為“石家河文化晚期”,距今約4200至4000年。

從發表的照片和線圖來看,汪家屋場征集的2件牙璋在顔色、闌牙型式方面與石峁牙璋較為相似,但從其尺寸及整體形态推測,可能屬于石峁文化晚期牙璋的“仿制品”,本文傾向于将其年代推定為公元前1900至前1800年。

另一方面,在石峁文化的核心聚落石峁遺址也發現了後石家河文化的代表性玉器——鷹笄和虎頭。目前有鷹笄2件和虎頭1件。(圖四:2)

鷹笄1,原稱“玉蝗”,編号SSY125,殘長7厘米。形象逼真,圓頭勾喙,淺雕細紋雙翅,腹部微凸,尾下折棱明顯;鷹笄2,編号SSY126,殘長6.5厘米。小圓頭勾喙,頸細長,鈎形嘴,淺雕雙翅,方尾,多條線紋表示羽毛;虎頭,編号SSY124,略呈環狀,約2厘米見方,器身橫穿一圓孔。虎頭雙耳方大,圓額粗吻,眼鼻圖案化,凹凸有緻。

從尺寸、形态方面來看,石峁遺址發現的鷹笄與後石家河文化聯系得更為“直接”,而石峁虎頭可能為後石家河虎頭的仿制産品。岡村秀典則認為,玉鷹笄和玉虎頭是後石家河文化中統一制作的産品被運往中原和陝北的。

毋庸置疑,任何考古學文化都不是孤立發展的,都要借鑒和吸收鄰近考古學文化,甚至較遠的考古學文化。據上文所述,石峁牙璋可能影響至後石家河文化核心區域,而後石家河鷹笄和虎頭也發現于石峁遺址,這一現象映證着兩支考古學文化的交流和互動。同時,我們還發現,兩支考古學文化在影響程度上可能存在偏重。例如,作為後石家河文化的典型特征——用玉傳統,在其之前的石家河文化中并不發達。統計比對結果顯示,石家河文化時期,玉器種類和數量甚少,未形成用玉習慣和用玉制度,也未繼承和發揚早前此地大溪文化時期較為繁盛的玉石器文化。後石家河文化時期的玉器數量和種類陡增,器類、紋飾和制玉工藝别具特色,形成了較為系統的用玉文化。

我們認為,後石家河玉器的藝術特征不排除學習和借鑒石峁皇城台大台基石雕的可能性。當然,本地因素是必須堅持的,如後石家河玉雕神面中常見獠牙,在石峁石雕中則基本不見。

五 交流路線蠡測

在确定了石峁和後石家河文化的典型玉器并進一步分析出兩者存在交流互動現象後,再來分析可能存在的交流路線。首先,還是物證。誠然,證物的時代性是不可回避的,但玉器與陶器等一般器物存在天然差別,流傳或沿用的時間要比陶器長得多。是以,在考慮玉器“古董性”特點後,我們還是将兩支考古學文化分布範圍之間的牙璋、鷹笄、虎頭等證物列舉出來以供分析。

商洛東龍山夏代墓葬出土牙璋(圖五:1),2000年出土于M83,墓坑為西北——東南向長方形豎穴,墓主為45歲左右的男性,仰身直肢,頭向西北,牙璋位于左臂外,墓主右胸部有玉戚1件,右小腹處有盤狀石塊1件,右小腿外有石圭1件,兩股間及左小腿處各有圓形漆木器1件,填土内散置石璧3件。發掘者判斷墓葬年代為夏代早期。牙璋(M83∶1)墨玉質,長27.6厘米,柄底斜直。整體形态與石峁素牙類凹牙型牙璋接近。

周原商代墓葬出土牙璋(圖五:2),2010年出土于岐山縣京當鎮王家嘴村南殘墓中,墓葬形制為豎穴土坑,墓主仰身直肢,髋骨下有腰坑。墓葬破壞嚴重,牙璋及較多銅器均發現于墓葬周邊堆土中。牙璋墨玉質,通長39.1厘米。闌部有勾牙及小齒,小齒之間以斜向雙股細線紋相連,勾牙之間以平行斜向三股細線紋相連。柄底不甚規整,一角斜平。另據描述可知,該牙璋應有“正背”之分。整體似石峁素牙類平牙型和花牙類雞冠型牙璋結合之形态。

河南桐柏月河春秋墓出土牙璋(圖五:3),1993年—1994年出土于M1中,墓葬為一南北向長方形豎穴土坑木椁墓,在中部主(墓)室的南北兩側各有一座長方形“附葬坑”,主(墓)室内随葬400餘件組玉石器及少量青銅器,北附葬坑内随葬青銅樂器、兵器和玉石器30餘件,南附葬坑内随葬青銅器禮(容)器9件和漆木器4件。400餘件組玉石器中報道了2件黑色牙璋。M1∶142,長25.2厘米,刃部應經改切,現為平直狀,柄部寬短,兩側斜直,闌部兩側有3組6牙,内有一圓形穿孔;M1∶86,長31.4厘米,器身邊緣應經改切,不見端刃、扉牙等。根據墓葬内出土銅铎銘文及周邊出土的其他“養”字銘文銅器,發掘者認為M1為春秋晚期養(漾)國國君墓葬。研究者認為,桐柏月河M1出土牙璋在形态和尺寸上與石峁牙璋有很大的相似程度。M1∶142整體似石峁素牙類勾牙型和花牙類雞冠型牙璋結合之形态。石峁遺址也發現過與M1∶86同樣經過改制的黑色牙璋(SSY29)。另外,南陽市宛城區溧河鄉望城崗也出土灰褐色牙璋一件,長37.8厘米,整體形态與月河M1∶142接近。

禹州瓦店龍山時代晚期墓葬出土玉鷹笄(圖五:4),1997年出土于甕棺葬ⅣT4W1∶4中,甕棺位于橢圓形坑内,甕棺内人骨為一成年男子,頭南面下,随葬玉鷹笄(報告中稱作“鳥”)、玉鏟各1件。鷹笄墨綠色,長6.3厘米。圓雕,鷹頭、嘴表現寫實,雙翅用線刻紋表示,圓錐形尾部鑽一圓孔。整體形态與後石家河鷹笄非常相似。

泾陽高家堡商周墓葬出土玉虎頭3件(圖五:5),分别出土于71SJGM1和91SJGM4中,兩墓均為帶有腰坑的豎穴土坑墓。71SJGM1∶19,長3厘米,寬2.6厘米,厚0.8厘米,黃青色玉;71SJGM1∶20,長2.2厘米,寬1.7厘米,厚0.6厘米,青玉。91SJGM4∶23,長2.6厘米,寬2.1厘米,厚0.7厘米,茶色玉。這些虎頭均呈片狀整體形态與後石家河虎頭非常相似。

地理單元上,從石峁文化腹地——河套地區向南,越過黃土高原南抵關中地區,再南經商洛走廊穿越秦嶺山脈至南陽盆地,再穿随栆走廊,即可到達後石家河文化的核心範圍——江漢平原。以上牙璋、鷹笄、虎頭的發現地點與上述線路高度重合,隐含着這條路線可能正是石峁與後石家河文化遠端交流的主要線路。其實,關中地區與南陽盆地以商洛走廊連接配接,南陽盆地與江漢平原以随栆走廊連接配接,這一連接配接路線早至西周就已成為周王室南征的重要線路。(圖六)另外,除典型玉器證據外,還發現一些陶器證據,如在關中地區客省莊(H167∶21單把鬲)和康家遺址(H29∶1雙鋬鬲、H4∶3雙鋬鬲、T1∶2管流盉)出土的明顯具有石峁文化因素的陶器。

本文從牙璋、鷹笄、虎頭等典型玉器出發,“粗線條”地描繪出石峁文化和後石家河文化之間的交流互動現象,石峁石雕或與後石家河玉器也有千絲萬縷的聯系。但需要說明的是,目前考古材料并未見到兩者在一般器物——陶器上的直接交流,而以玉器為主要媒介的交流形式或許正是李新偉先生所說“上層社會的奢侈品交流”。