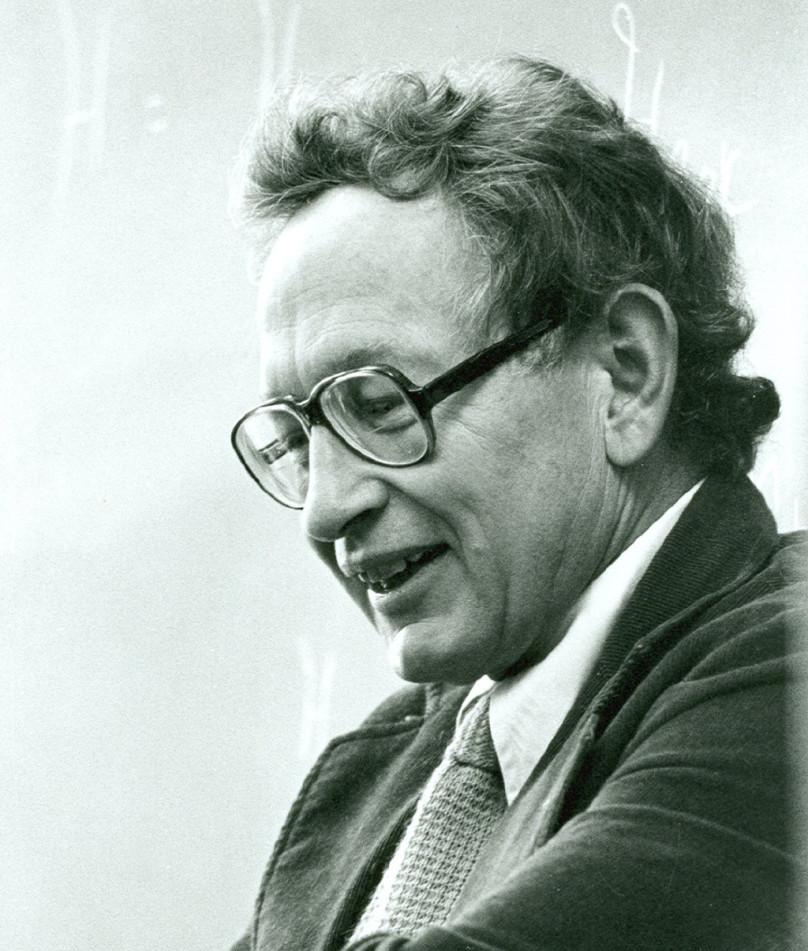

實體學家P.W.安德森(Philip Anderson)因無序和磁性材料方面的工作獲得1977年諾貝爾實體學獎,但這并不足以彰顯他的貢獻。他推動多體理論與固體實體的融合,最終形成了如今的凝聚态實體,堪稱凝聚态實體的宗師。在經典論文“more is different”中,安德森駁斥了實體學界長期彌漫的還原論觀點,認為自然在不同尺度上會湧現出新的複雜性。在這之後,更是參與建立了複雜系統研究的聖地——聖塔菲研究所。安德森于2020年3月29日逝世,對凝聚态及其他領域的深刻影響使他成為理論實體天空中最閃亮的一顆巨星。

撰文 | Andrew Zangwill

翻譯 | 董唯元

審校 | 梁金

菲利普·沃倫·安德森(Philip Warren Anderson, 1923-2020)是20世紀最有成就也最重要的實體學家之一。在貝爾實驗室、劍橋大學和普林斯頓大學的50多年研究工作中,他一直以超群的品味、深刻的洞察和驚人的創造力,努力探索大自然的規律。

安德森推動了多體理論與固體實體的融合,并最終形成了如今的凝聚态實體,他在這方面的貢獻遠超他人。他在1984年所著的《凝聚态實體學的基本概念》(Basic Notions of Condensed Matter Physics)中指出,要想描述含有1023個粒子的系統行為,更好的方法應當是建構并使用模型的哈密頓量,而不是去解多體薛定谔方程。在過去幾十年裡,這一方法已然成為各類凝聚态實體教科書的主流。

另一位諾獎得主 Pierre-Gilles de Gennes 非常羨慕安德森,曾經稱其為“固體實體界的教皇”。這個綽号倒是蠻恰當,因為安德森确實像是建立起了這個領域的教義信條。那些忠實的追随者們時刻關注着他的聲音,許多人還會努力揣測他的觀點并盡力證明。然而在他自己看來,他是一個反叛者,從不乖乖就範,總是對自然規律背後的原因充滿着永遠無法滿足的好奇心。這篇文章中我将簡略介紹安德森的生活和科研工作,希望能使讀者感受到他給我們帶來的諸多影響。

1. 上土之子

安德森雙親的祖先分别是蘇格蘭和愛爾蘭移民,他們都參加過美國獨立戰争,後來在印第安納西部肥沃的土地上經營農莊。農活顯然不是所有人的最愛,安德森的外公和舅舅更喜歡在克勞福德斯維爾的沃巴什學院(Wabash College)教拉丁文、數學和英文。同樣的愛好使安德森的父親和叔叔都成為了植物病理學家。安德森的父親是伊利諾伊大學香槟分校的教授,他也在那裡長大。期間他會頻繁地回到克勞福德斯維爾,一直與家族保持着密切的聯系。他的家族具有典型的印第安納人氣質,既勇于質疑又細緻敏感。

圖1. 10歲的安德森(前排中間)與家人和親戚(1934年)。| 來源:Susan Anderson

高中時期,安德森不僅學業優秀而且擅長跑步、網球和速滑運動。他也參加了生物學和棋類社團,每年還會參演學校舉辦的演出,在畢業典禮上創作并朗誦的作品更是展現了他不俗的曆史修養。他的高中畢業相冊上寫着“The Importance of Being Earnest”,這是作家奧斯卡·王爾德的一部戲劇的名字,中文譯為“不可兒戲”。

在那些年裡,安德森經常跟随着父親參加大學裡的周末聚會活動。伊利諾伊大學的教職員們周末經常聚在一起,遠足、遊泳、打棒球,他們也經常以左翼思想談論政治話題。這些思想深深影響了年輕的安德森,使他終生對社會公平和正義抱有熱忱。也正是通過這些聚會活動,安德森結識了實體系主任F. Wheeler Loomis,并在他的推薦下赢得了哈佛大學的獎學金。

安德森大學二年級的時候,美國加入了第二次世界大戰。急于為國出力的他,從實體系轉到了能夠快速畢業的電子實體專業,這是哈佛為鼓勵學生參軍而特别設定的專業。畢業後他在美國海軍研究中心實驗室做了兩年微波工程師,這段經曆使他意識到自己應該在理論實體方面一展身手。戰争結束後,安德森回到母校攻讀博士學位,他發覺哈佛還欠他一個正統的實體學教育,那個電子實體專業課程中從未提到量子理論。

許多戰時的學生都隻專注于軍事相關的知識和技能,而和平時期對知識技能的要求則有所差別。于是,許多具備理論研究素養的學生都跟安德森一樣來哈佛回爐再造。他們中的11位選擇跟随大學新聘的明星教授施溫格(Julian Schwinger),從事原子實體研究。而安德森則在此時表露出了他此後頻繁展現的反主流精神,刻意地找了個不喜歡原子實體的借口,轉而跟從John Van Vleck,并首次完成了小分子微波吸收譜的完整量子力學理論計算。

安德森在1949年完成的博士畢業論文,至今仍被廣泛引用,然而他的求職過程卻頗為艱難。面試官對一位谙熟分子實體學的應聘者提不起太大興趣,他們似乎更喜歡原子實體方面的專家。最後,安德森隻好接受了老師幫助安排的一個職位,加入貝爾實驗室 William Shockley 上司的研究小組,從事固體實體研究,那是當時美國唯一一個專注于此領域的研究課題組。

2. 貝爾實驗室

在20世紀中期的那50年時間裡,貝爾實驗室(Bell Labs)大概是世界上最好的研究機構。安德森受益于那裡的環境,實驗室也因他的加入而受益頗豐。在最初的幾個月裡,他醉心研讀了1940年 Frederick Seitz 所著的The Modern Theory of Solids,證明了 Shockley 提出的一個關于钛酸鋇氧化陶瓷中鐵電性起源的猜想,還向一個學術期刊俱樂部推薦鮑林(Linus Pauling)提出的以共振價鍵理論解釋金屬結合力的論文。

然而就同許多先前者一樣,安德森也很快對Shockley的蠻橫風格失望不已,他轉而向貝爾實驗室的另外三名傑出學者尋求指導,Gregory Wannier、Conyers Herring 和 Charles Kittel。Wannier 教會了他熱愛統計力學,Herring 不僅教會了他固體實體,還傳授了許多文學方面百科全書一般的知識,Kittel 教會了他磁學并且特别建議他在反鐵磁性方面展開研究(Kittel 著有固體實體學的經典教材《固體實體學導論》)。這方面此前一直缺乏直接的實驗手段,當時剛出現的磁性中子散射技術正好可以用于反鐵磁性實驗研究。

圖2. 安德森在貝爾實驗室的導師 Gregory Wannier, Conyers Herring 和 Charles Kittel. | 圖檔來源:Wannier portrait courtesy of the AIP Emilio Segrè Visual Archives, Physics Today Collection; Herring and Kittel portraits courtesy of the AIP Emilio Segrè Visual

1952年1月安德森向《實體評論》(Physical Review)送出了估算反鐵磁性量子理論方面的論文,這篇文章具有相當的曆史意義,正是在這篇文章中,自發對稱性破缺的概念被首次提出。這是一種很特殊的現象,系統的哈密頓量表述形式明明具備某種對稱性,然而系統卻會自發地從多個簡并的對稱構型中選擇一個進而失去對稱性。安德森對此讨論了很多,其中就提到了與後來所謂古德斯通模式(Goldstone mode)頗為類似的内容。可惜直到10年之後,他在對稱性破缺方面的創見才得到人們的關注。

在遇到日本理論實體學家 Ryogo Kubo 之後,安德森很快就收到邀請。Kubo 邀請他去東京參加在那裡舉辦的首屆國際理論實體學大會,并在 Kubo 的研究組裡參觀6個月。貝爾實驗室準許了安德森的無薪假期,1953年9月,他攜帶着妻子Joyce和女兒Susan抵達了日本。

圖3. 1954年1月,安德森與妻子Joyce和女兒Susan在日本。| 來源:Courtesy of Hiroto Kono and the Kubo family.

在東京的大會上,安德森在五六個主題報告環節中都現場提問,他發現自己跟這些頂級理論實體學家,Felix Bloch、Lars Onsager 還有 Nevill Mott,都能非常順暢地交流。随後安德森自己所做的關于當代磁性研究的演講也得到了Kubo和其他年輕日本實體學家們的好評,這使他信心大增。在回家的路上,他已經意識到自己不再隻是個固體實體的新手研究員,而是個具備了足夠能力和研究品味的研究者,完全可以獨立開展理論實體研究工作。

在貝爾實驗室的最初15年裡,由他自己獨立完成的那些論文基本都是直覺與詳細計算的完美結合。其中就包括他将庫倫效應整合進解釋超導現象的 Bardeen-Cooper-Schrieffer(BCS)模型,以及另外那兩篇使他獲得1977諾貝爾實體學獎的論文。

引起諾獎評委關注的是一種奇特的現象,安德森發現發現原本正常傳播的波竟然可以被無序媒體限制在一個區域内。同在貝爾實驗室工作的同僚 George Feher 收集了大量多晶矽中的自旋共振資料,透過這些表面上紛繁複雜的資料,安德森建構出了電子在無序晶格中的簡單行為模型。他由猜測出發并繼而證明,在這種無序晶格中量子隧穿效會被嚴重抑制,于是原本可以自由穿行于有序晶格之間的電子就會在這種無序晶格中被限制。就像自發對稱性破缺,無序會導緻波函數被限制在局部區域内,這一現象現在被稱為安德森局域化(Anderson localization)。

諾獎評審委員會所關注的另一篇論文,是安德森對嵌入無磁性金屬中的一種分子磁矩的研究,這種分子具有不成對的自旋。安德森從同僚Bernd Matthias那裡獲得了相關資料,并花了數周時間仔細研究。最終完成的那篇關于磁矩分析的論文,是他所有論文中最為出色的之一。他總結了實驗情況,也讨論了這個課題以往的理論,然後他給出了一個模型的哈密頓量,先定性讨論了特殊情況,然後再使用Hartree–Fock方法進行了分析,由此得出重要結論,最後再給出他所估計的極限。

安德森喜歡與實驗研究者聊天,對實驗涉及的技術細節也總表現出現強烈的好奇心和求知欲。他花了許多時間去了解實驗的動機和政策,非常享受那種親手拿到第一手實驗資料的滿足感。在1999年美國實體學會組織的一次口述曆史訪談中,他稱自己“六成是理論實體學家,四成是實驗實體學家”,盡管,他從來沒有真的親自完成過一次實驗。

3. 劍橋

1961-1962年間,安德森曾利用休假年在劍橋大學短暫遊訪了一年,在那期間隻發表了一篇短小的論文,但他的影響卻直接使另外兩位實體學家獲得了諾貝爾實體學獎。第一位是約瑟夫森(Brian Josephson),他從安德森講的研究所學生課上學到了對稱性破缺。課後約瑟夫森和安德森為了超導的微觀波函數相位的含義讨論了數個小時,不到一年之後,約瑟夫森發表了簡短的論文,預言了直流和交流約瑟夫森效應,這項工作使約瑟夫森在1973年獲得了諾貝爾實體學獎。

對2013年獲得諾獎的希格斯(Peter Higgs)來說,安德森也同樣起到了類似的作用。在與劍橋的粒子實體學家品茶的時候,安德森聽說了現有的規範場理論無法使原子核中攜帶弱力的粒子具有品質。他在閃念之間忽然發現,如果進行一些變量替換,他早些年研究過的BCS超導模型中的庫倫效應,恰好就與基本粒子的品質具有相仿的作用。1963年,安德森在《實體評論》上發表了相關文章。希格斯敏銳地意識到,安德森思路的相對論版本就恰好是所需的答案。

在休假年結束後,安德森和妻子都對英國産生了好感,于是安德森愉快地接受了劍橋實體系主任 Mott 的邀請,用一半時間任職固體實體理論組的教職。貝爾實驗室也同意安德森隻用一半時間承擔實驗室的工作。從1967到1975年,這樣的日程使得他在劍橋從十月到三月從事教學和指導研究所學生。這期間他從事的一些工作列在圖4中。

圖4. 安德森一些研究活動的時間線(這個清單并不完整)。

安德森的一個重要貢獻是對近藤效應(Kondo effect)的解釋。近藤效應是指摻有磁性雜質的非磁性金屬,在極低溫下其電阻随溫度的變化趨勢線會出現一個極小值。要解釋這個現象,必須建構出可以刻畫出基态附近自旋構型的理論模型,而且模型在低溫條件下需要表現出這種反常的趨勢變化規律。這個問題是60年代最具挑戰性的電子多體問題。安德森在1970年找到了答案。起初他與兩位初級合作者完成了一篇充滿公式的論文,然後他又獨自完成了一篇更為提綱挈領也更優雅的論文。在這兩篇論文中,人們發現重整化群方法的發明和運用,整整早于 Kenneth Wilson 一年。

幾年後,安德森與傑出的威爾士實體學家 Sam Edwards 提出了一個描述異金屬合金中磁性行為的模型,就是今天大名鼎鼎的自旋玻璃。他們對自旋基态的求解在當時隻是估算,但在試圖優化結果的過程中很快發現,無序和互相沖突的限制條件同時出現,暗示出求解的計算量将随着系統中自旋數量指數暴增。

同樣的計算量爆炸問題,也出現在許多實體學之外的領域,比如著名的銷售員最佳路線問題。雖然難以精确計算,但安德森的模型還是曆經多年一直為人所衷愛。因為他的模型所能夠描述的内容已經超出了實體學的範圍,隻要稍微變動一些變量,就可以應用于航班日程、模式識别、內建電路設計、通訊編碼……

4. More is different

1972年,安德森發表了一篇文章,題目是“More is different: Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science”(《多者異也:破缺的對稱性與科學層級結構的本質》)。這篇文章旗幟鮮明地駁斥了實體學界長期彌漫着的一種偏見。許多從事高能實體研究的實體學家會有意無意地認為自己的領域更為基礎,也更為重要,而那些固體實體和凝聚态實體的研究則相對重要性較弱。這種偏見不僅展現在學者的聲望名譽方面,也展現在具體的科研經費和資源配置設定方面。

安德森承認部分還原論者的觀點,我們在自然界中所看到的一切,必然由基本粒子的屬性構成。他所否認的是那些認為多粒子系統的複雜行為可以直接從簡單粒子的屬性推導出來的觀點。事實恰恰相反,自然在不同尺度上都存在着等待我們發現的基本規律和法則,隻存在于宏觀尺度上的那些法則,其基本程度絲毫不亞于基本粒子尺度上的實體規律。諸如對稱性破缺這樣的機制,如果隻把目光集中在納米尺度,就幾乎無法找到其出現的原因。

安德森在“More is different”中提出的湧現觀點,不僅在凝聚态實體學領域引起了極大共鳴,就連化學家、生理學家、經濟學家以及那些被分子生物學家邊緣化了的“宏觀”生物學家們,都紛紛開始尋找并強調自己專業領域的基礎性核心。還有人在應和安德森的文章中進一步提出,當系統變得足夠大時,人們不應該再思考對稱性的減少,而應該思考複雜度的增加。

10年後,安德森和一些科學家成立了聖塔菲研究所,一個專注于複雜系統研究的機構。那裡齊聚來自經濟、神經科學、計算機科學等領域的專家,已然成為複雜性和非線性動力學研究的一方沃土。

5. 普林斯頓

1975年,安德森把他在劍橋的半個教職換成了普林斯頓大學的半個教職。他的教學方式還跟在劍橋時一樣,經常顯得不夠系統有序,好在他被允許按自己的想法授課。差不多經過了近10年的教學,他最終寫出了一本凝聚态領域的經典教科書Basic Notions of Condensed Matter Physics(《凝聚态實體學的基本概念》)。伴随這這本書的出版,他也正式從貝爾實驗室退休,将普林斯頓的半時教職正式改成了全時教職。

安德森在普林斯頓也保持着一貫的研究風格:将理論研究根植于實驗資料;樂于尋找發現那些實驗資料與目前理論不符的“異常”;建構一個能夠彰顯實體内容的模型哈密頓量。他超凡的直覺經常可以幫他直接找到答案,但他在數學的技術細節上越來越需要依靠他人。于是他招募了三位同僚,并敦促他們建構一套關于無序性誘導波局域化的标度理論。

在四人的共同努力之下,最終不僅優雅地重制了安德森先前提出的波局域化結果,而且将這個結果從原來的3維推廣到了2維和1維的情況。

做安德森的研究所學生并不容易,因為他幾乎從不指導如何着手處理計算。不止一兩個學生将他對研究所學生的指導方式比作“神谕”。學生們經常在與他開會之後,一頭霧水地離開會議室,根本不懂他想表達什麼,直到幾周甚至幾個月之後,才會恍然大悟。俄國實體學家 Anatoly Larkin 曾經說過,“上帝透過安德森向我們講話,不可思議的是上帝為什麼選擇了這麼一位難以了解的代言人。”[11]

6. 超導型大型加速器SSC

1970年安德森在美國實體學會一次會議的布告欄上得知,建設國家加速器實驗室(即随後的費米實驗室 Fermilab,擁有世界上第二高能量的粒子加速器,僅次于CERN的大型強子對撞機)的預算可能會威脅到全國其他“小科學”(small science)項目的資金。他随即在《新科學家》雜志上撰文反對這個建設計劃,對高能實體學界實踐的“大科學”(Big Science)提出批評。多年後,他再次成為超導超大型加速器(SSC)的反對者,SSC是美國建造的用于測試粒子實體學标準模型的巨型機器。

1993年8月4日,安德森和理論實體學家溫伯格(Steven Weinberg,2021年7月23日逝世),标準模型的主要奠基者之一,在一場聽證會上背對背接受加速器建設項目的相關質詢。溫伯格為加速器項目的辯護始終圍繞着這項研究工作的基礎性,而安德森則認為标準模型是否被證明或證僞都不值得為此付出過度的代價,尤其是以犧牲其他研究領域的經費為代價,那些研究領域具有同等重要的價值,甚至許多領域還有更具實際價值的課題亟待研究。盡管當時有一大筆錢已經投入到加速器項目中,但在聽證會後兩個月項目就被叫停了。

科學史研究者普遍認為,SSC項目的最終下馬其實與科學家之間的辯論和言辭并無太大關聯。使政府和議會選擇放棄的真正原因,應當歸咎于這個項目不斷增加的成本預算,糟糕的項目管理,以及政客們的各種權衡。

7. 高溫超導

1986年,整個凝聚态實體領域産生了一次大地震,氧化銅陶瓷材料在意想不到的高溫條件下出現了超導現象。安德森長期關注着超導研究,他是第一個對新的超導現象提出解釋的理論實體學家。他的理論具有極大颠覆性,徹底抛棄了原先解釋傳統合金超導時慣常使用的電子-光子互相作用機制,轉而強調電子間的短程庫倫斥力。

安德森在論文中建議,對氧化物超導的研究應當使用幾年前 John Hubbard 所提出的鐵磁模型。順便提一下,安德森經常宣稱他自己才是 Hubbard 模型的發明人,這基本上也确實是事實。Hubbard 模型的精确解至今都無人知曉,安德森大緻猜測出解的邊界範圍,其基态多體波函數就與40年前安德森與同僚鮑林所研究的共振價鍵的電子态非常類似。

1987年3月美國實體學會舉行了一次關于高溫超導主題的著名會議,安德森是會上第一個發言的實體學家。他不僅跟與會學者通宵達旦地讨論,還是唯一一名出席記者釋出會的理論實體學家,負責在第二天早晨會議結束後,向公衆介紹會議情況。其他理論實體學家對新發現的超導體有不同想法,此後20年時間裡,安德森始終沒能使大多數同僚接受自己的觀點,其實這主要怪他自己的觀點本來就随着新發現的實驗結果不停變化。

安德森是個脾氣暴烈争強好勝的人,他跟幾乎所有實驗實體學家都關系不錯,但在跟理論實體學家的辯論中,卻很容易言辭激烈。不幸的是,他對待高溫超導理論的态度摻雜了過多個人情緒,盡管他自己的想法也經常變化,卻無法容忍其他理論研究者抱有不同見解,甚至是以無法與他們共事。

一些人會以同樣的方式回應,這個領域漸漸變成了火藥味十足的格鬥場,這使許多年輕人不願意加入其中。如今,早年的敵意已經散去,沒有任何一個理論能夠解釋所有氧化物超導行為。也許唯一被廣泛認可的就是安德森曾全力擁護的觀點:微妙難測之感也許正是多體實體問題的核心。

8. 無憾的一生

安德森在晚年生活中,經常與實體學圈子之外的聽衆或讀者打交道。他會在期刊雜志上發表書評,内容涉及的範圍也不限于實體學,甚至不限于科學,他會談論軍事規模控制、複雜性、宗教、科學圈政治、未來學、文化沖突、科學的意義。他思考科學哲學,是因為他認識到科學的結構更像彼此交錯的網,而不是層級的演化樹或金字塔。1994年他為英國《每日電訊報》所寫的随筆中說到,關于科學每個人都應該知曉以下四點:科學不是民主;計算機不能代替科學家;統計有時候會被誤用而且經常被誤解;好的科學有美學特質。

這其中的第二點反應了安德森對理論實體學中計算機的使用心存一種微妙的感受,一方面,他羨慕一些朋友在計算方面所做的工作,比如 William McMillan 和Volker Heine;另一方面,他比其他同年代的科學家更輕視計算機所能起到的創造性幫助。例如,這種傾向導緻他輕視物質電子結構的數值計算,而懶得去熟悉這一學科的現狀。諷刺的是近來高溫超導方面的重要進展,幾乎都來自對 Hubbard 模型及其變體的計算機仿真。

安德森熱愛知識、理性、文化和自然。在實體學以外,他還對運動、政治、園藝、圍棋、羅馬式建築等許多事物充滿熱情。他身邊的朋友都知道他為人熱情、慷慨、忠誠,尤其是在别人需要的時候,他不止一次地幫助失意痛苦的學生或博士後重新回到正常生活。他擅長講故事,但不擅長講笑話。在剛獲諾獎的幾年後,他曾經戴着黑墨鏡,粘着假胡子,用假名參加了一個學術會議,在那個會議上10%的演講主題中都帶着“安德森模型”這幾個字。

安德森的妻子Joyce在他的職業生涯中起了不可或缺的作用,尤其是在貝爾實驗室全職工作的那段時間,在Joyce精心打理看護之下,安德森的舉止樣貌都給人一種冉冉新星之感。Joyce還會憑借英語專業的功底,幫助安德森潤色文章稿件。在70年的婚姻生活中,安德森很少在下午5:00之後仍然待在辦公室,他知道家中的妻子正在等他回家。

菲利普·安德森是理論實體學天空中最閃亮的巨星之一,他的理論貢獻在廣泛的領域内都産生了深刻的影響。未來的曆史學家會認定他是世界上最偉大的科學家之一。

參考資料

[1] L. Plévert, Pierre-Gilles de Gennes: A Life in Science, World Scientific (2011), p. 287.

[2] A. Zangwill, A Mind Over Matter: Philip Anderson and the Physics of the Very Many, Oxford U. Press (2021).

[3] P. W. Anderson, Phys. Rev. 86, 694 (1952).

[4] P. W. Anderson, Phys. Rev. 109, 1492 (1958).

[5] P. W. Anderson, Phys. Rev. 124, 41 (1961).

[6] P. W. Anderson, Phys. Rev. 130, 439 (1963).

[7] P. W. Anderson, G. Yuval, D. R. Hamann, Phys. Rev. B 1, 4464 (1970); P. W. Anderson, J. Phys. C: Solid State Phys. 3, 2436 (1970).

[8] S. F. Edwards, P. W. Anderson, J. Phys. F: Met. Phys. 5, 965 (1975).

[9] P. W. Anderson, Science 177, 393 (1972).

[10] E. Abrahams et al., Phys. Rev. Lett. 42, 673 (1979).

[11] P. W. Anderson, New Sci. 51, 510 (1971).

[12] P. W. Anderson, Science 235, 1196 (1987).

[13] P. W. Anderson, More and Different: Notes from a Thoughtful Curmudgeon, World Scientific (2011).

[14] P. W. Anderson, Stud. Hist. Philos. Mod. Phys. 32, 487 (2001).

本文經授權轉載自微信公衆号“集智俱樂部”,翻譯自:Physics Today。

原文連結:

https://physicstoday.scitation.org/doi/full/10.1063/PT.3.4960

特 别 提 示

1. 進入『返樸』微信公衆号底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公衆号,回複四位數組成的年份+月份,如“1903”,可擷取2019年3月的文章索引,以此類推。