從1982年走進《收獲》到現在,四十年了,程永新一直是中國文學的一面鏡子。他推出了寫進文學史的“先鋒專号”,經手發表了《活着》《妻妾成群》等等名作,他和作家朋友們熱火朝天地探讨着小說寫作的方方面面。

其實程永新也寫小說。他的《到處都在下雪》是馬原眼裡“毫無疑問的傑作”,他的《穿旗袍的姨媽》被餘華形容為“簡潔而博大”,隻是後來越寫越少,漸漸進入了停筆狀态。

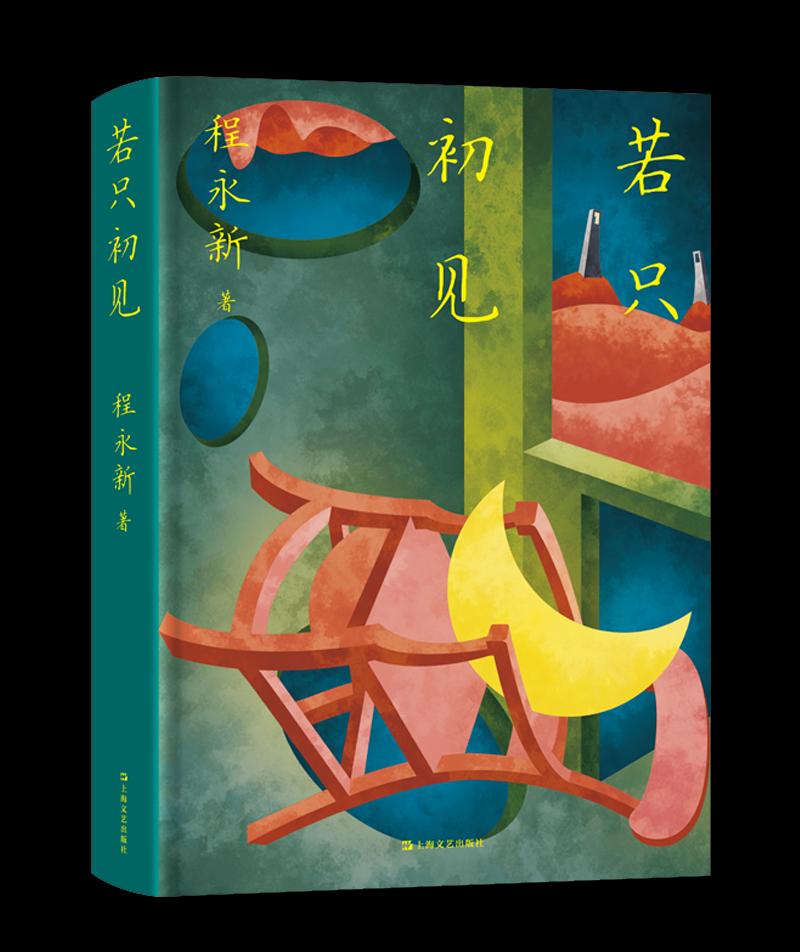

直到2020年的春節,在突然空白的日子裡,他又開始寫小說了。今年3月,程永新最新小說集《若隻初見》由上海文藝出版社出版。這本書收錄了五篇題材與風格各異的小說,有融合了曆史和武俠的類型小說,有充滿懸念的雙線故事,有青春歲月的情感流露,有充滿感傷的時代追尋……

它們之中有四篇是新寫或改寫的,還有一篇是重新修訂的舊作《麻将世界》。近日,在一節與大學生交流的“裡程文學開放課堂”後,程永新就新的作品集接受澎湃新聞記者專訪。

在專訪中,他談到了自己時隔多年重新開始寫小說的狀态、他對小說的了解,以及他對藝術和生活之美的追求。

不僅如此,他還談到在文學現場四十年的觀察與反思、他眼中一個好文學編輯需要的素養、他如何看待當下的青年寫作與未來的中國文學。

【對話】

很奇怪的,故事常常會來牽挂你

澎湃新聞:作為資深的文學編輯,你對小說一直有着獨特的審美和判斷,但自己時隔多年重新開始寫小說,這個過程會不會也比較艱難?

程永新:我屬于那種特别懶散的人,當然客觀上也确實是忙,有看不完的稿子,職業編輯這輩子就是要不停地看東西,看多了以後也養成了“眼高手低”,自己寫的時候很容易不滿,覺得這也不滿意,那也不滿意。2020年疫情吧,在家很無聊,我就想正好有這麼一個機會,我先寫出來再說,就終于下決心把心裡的那些故事寫出來了。因為很多場景與情節已經想過好多遍了,是以這次真正到寫的時候還是比較順暢的,幾乎就這麼“嘩嘩”地出來了。

澎湃新聞:這次新完成的第一篇是《我的清邁,我的鄧麗君》。還記得剛寫完這篇小說時的感受嗎?會不會覺得,“寫小說的感覺”又回來了。

程永新:寫完之後肯定是蠻興奮的。鄧麗君對我們這代人的影響太大了,這篇小說寫出來,對自己是一個交代,對一個時代也是一個交代。我馬上發給一些朋友看,也得到了一些認可,我就覺得,心裡那些懸而未決的比較遲到的東西,應該是給表達出來了。其實這個去清邁追尋鄧麗君的故事我醞釀了很久,2014年我自己就去了清邁。很奇怪的,故事常常會來牽挂你。你會在各種各樣的場合想起那些故事,它們會來找你。

澎湃新聞:那些懸而未決的比較遲到的東西,能具體說說嗎?

程永新: 在鄧麗君影響我們的那個時代,我們從相對封閉走到改革開放的初期,經濟活動也開始頻繁了,生活發生了翻天覆地的變化。在這麼一種變化裡,鄧麗君的歌聲對我們是一種啟蒙。我想呈現她的音樂、她的人、她的傳說,這涉及了方方面面的問題,包括倫理、情感,還有對時代的紀念,等等。

在西藏,程永新(中)與格非夫婦及兩個驢友

澎湃新聞:你說這篇小說是給自己一個交代,給一個時代一個交代,這個交代主要指向當時的内心世界,精神世界?

程永新:對。在我看來,小說家的最高任務就是呈現一個時代的精神世界。我們可以和類型文學比較,類型文學有它的長處,比如科幻文學關于未來,關于科技與生活發生的種種碰撞,而傳統一點的文學能留住過往,尤其是我們精神生活的過往。我們為什麼要有文學?文學其實解決不了物質問題,但中國作家最根本的追求在于探究和呈現人的精神世界,包括人與他人、人與自我、人與自然、人與世界等等諸多方面的關系,這是文學要面對的。

澎湃新聞:這幾篇小說的小标都很用心,尤其《麻将世界》的修訂,一大要點就是七個章節以“東、南、西、北、中、發、白”的形式呈現,它們應該承載了你對于小說結構的一些設想和追求。這方面是不是也受到了1980年代先鋒文學的影響?

程永新:不管怎樣,先鋒文學的精神還是對我這樣的人産生了很大的影響,我會覺得完美的結構,建築一樣的形式非常重要。其實對于先鋒文學,我個人的了解還要更宏大一點。改革開放之後,我們的翻譯家引進了大量外國文學作品,這些翻譯家對中國文學的貢獻是怎麼評價都不為過的。正是他們的引進讓中國作家吸收了各種各樣的養分,缺鈣的補鈣,缺硒的補硒,全給補上了,就整個兒的發展了。在這麼一個基礎上,我們有了先鋒文學。

先鋒文學的出現是一個标志性的事件,它标志着中國作家第一次真正思考文學作品為什麼需要思想性也需要藝術性。從思想性來說,要有哲學的高度,從藝術性來說,要把文學作品跟人的關系,跟世界的關系,跟中國這塊土地的關系等等形而上的思考融入寫作。

在那一時期寫出來的中國作家為什麼後來産生了那麼大的影響?說來說去,尋根文學可能都忘了,但先鋒文學忘不了,它延續下來了對文學形式的探索。那個時候,1985年到1990年代之間,正是中國作家想象力和創造力真正爆發的時期,最有代表性的是餘華、蘇童、格非這批人。我們那時經常通宵聊天,沒日沒夜地聊小說。

不過,盡管先鋒文學對形式的探索有先鋒性和前衛性,但它也有問題,就是不怎麼落地,跟現實生活的關系沒那麼密切。再就是一批人全寫一類小說,千篇一律,最後也會被大家抛棄。餘華後來馬上寫出了《活着》,回歸現實主義,當然他的現實主義跟我們以往讀到的現實主義也是不一樣的。

再後來,李洱、畢飛宇、東西、林白……這批人就出來了,他們刻畫人性,呈現人的精神生活和精神世界。但他們的寫作同樣汲取過先鋒文學的營養,或者說參與了先鋒文學。其實他們這波人都是一脈相承的。

澎湃新聞:你覺得這一脈到我們今天,傳承得還好嗎?

程永新:到了今天,其實已經是“随風潛入夜,潤物細無聲”了。我相信每個作家寫作的時候,其實都有曾經的文字在那裡熠熠閃光。你想想林白最近的長篇《北流》,裡面就有一些意識流小說的元素,有時像一個人的自述對話,還有她有關情感交往那部分也寫得比較好,形式感很強,也有先鋒小說的影響在裡面。

對“美”的追求,無處不在

澎湃新聞:這本書裡的《風的形狀》其實是對三十多年前的舊作《風之影》的重寫,它是否意味着你對小說的了解發生了一些變化?

程永新:對,其實變化還是蠻大的,重寫這篇也确實基于我對小說有了新的認識。當初(1980年代)寫《風之影》,就是寫有點懸疑的氣氛,更多地去考慮比較玄妙的或者說比較形而上的想象,突出這麼一種感受。這也和當時中國小說的實驗性有關,既繼承了中國傳統古典小說,又希望借鑒西方世界的優秀作品。現在重寫這篇小說,我加入了作家都一敏這條線,她和自己在“文革”時的看管對象産生了愛情,人生的況味就增加了,不完全是原來隻對形而上的追求。于是米林和都一敏兩條線,兩個故事,結合到一塊,我希望新的小說整體上能有一種立體感,有一種建築的美。

澎湃新聞:我感覺你對于“美”一直是有追求的,建築美、畫面感、音樂節奏……你會把自己對藝術的了解也放進小說裡。

程永新:是的,這是我的原始出發點,能不能做好要讀者來評判。

澎湃新聞:音樂也總是出現在你的小說裡,像《若隻初見》《麻将世界》《我的清邁,我的鄧麗君》,這幾篇都有。

程永新:我特别喜歡古典音樂。你會發現,我們對文學作品的所有不滿意,比照物都是音樂、繪畫、建築這些藝術門類。我們過去對一些文學作品不滿意就是因為它們太缺乏藝術性了。最近有一部比較火的劇《人世間》,導演好、演員好、畫面好,這些都能升華原著,升華作品的藝術性。

澎湃新聞:你在藝術方面有哪些喜好?

程永新:藝術方面我的興趣還是比較廣泛的,音樂、繪畫、戲劇,等等。我們這代人從小所受的藝術熏陶其實非常有限,直到改革開放以後,特别是恢複聯考制度以後,我們走進大學就像是走進天堂,戲劇、詩歌、繪畫、音樂等方方面面的藝術熏陶都可以說是“惡補”。

我那時很迷戀西方的戲劇,把西方重要的代表作品通讀了一遍,會覺得戲劇和詩歌是文學樣式裡最進階的兩個門類。然後是音樂,那時學校會從外面請一些對音樂有研究的人做活動,開講座,整個大禮堂總是人滿為患,過道上都擠滿了。你會看到大家對于藝術的“補課”是那樣的狂熱。我想我們從改革開放1980年代一路走來,對藝術的熱愛是深深影響了我們的小說寫作的。

澎湃新聞:你認為什麼樣的藝術是好的藝術?我們說空白後的狂熱也可能會帶來另一種極端,這麼多年來,你對藝術沉澱了哪些自己的了解?

程永新:我覺得好的藝術一定具備了一些元素:比如它能承載哲學意義上的思考,藝術與哲學始終有着非常緊密的關系,任何一種形式的藝術都是在哲學的引領和滋潤下才有往前發展的可能性;再比如它能表現人精神領域的高貴品質。

我們為什麼需要藝術?就是希望通過一些途徑觸及人之是以為人的高貴品質;而每個藝術門類也有自己的特殊追求。比如對文學來說,語言就非常重要,它應該是準确的,優美的,流暢的,而且要道前人未道的,也就是非常個性化的,要做到這些真的很難。

餘華說文學語言要準确,表達一個事件,刻畫一個人物,描述一個細節,講述一個場景,準确的确是第一要素。在準确的基礎上,我還比較喜歡有藝術氣息的文字,就是同樣是一句話,但能為整個場景帶去一種氛圍,一種情緒。

2003年,程永新與程抱一在巴黎

澎湃新聞:那繪畫呢?

程永新:我對畫也有興趣,從年輕的時候到現在,一直非常關注繪畫藝術。繪畫也表達了畫家對世界的看法,對生活的看法。我去巴黎的話一定會去看畫展,去展覽館,去美術館,我覺得繪畫與音樂、文學都有一些相通的東西,比如人的審美能力,對美的感覺能力。也有時候美是通過醜來表現的,這就是現代藝術。

其實人們對美的了解也一直在發展中,去年去世的李澤厚先生在《美的曆程》也是這麼講的,但是他比較傳統,是在傳統意義上的一種闡述。在我看來,美的發展或者說審美的程序是更複雜的,特别像西方的藝術家都與哲學有着非常緊密的關系。

在這方面呢,中國改革開放以後也出現了一批優秀的畫家,有畫人物的,有在形式上進行探索的,也都有一個很漫長的過程。

但是總體來說,我覺得我們跟哲學的關系不如西方那麼密切。應該說中國古代的畫家跟道家、儒家的哲學有更緊密的關系,但五四運動把傳統的東西全部打碎了,當然有一些陳腐的東西打碎了是好事,但也把一些應該儲存的東西丢掉了。我們現代的藝術,我們對世界的看法,對生活的看法,還有對人的本質的看法,它們跟哲學的關系沒有那麼密切,這是我們比較弱的方面。

澎湃新聞:你欣賞的藝術家有哪些?

程永新:像西班牙的畢加索,他有“藍色時期”、“粉紅色時期”……其實都跟當時歐洲哲學對人存在的探索非常密切。還有印象派的畫家,他們影響了我們如何看待真實世界。印象派的畫把光和影做到了極其唯美的境地,讓你看到了一個熒光閃閃的世界,看到了精神世界裡的自然美,是以它也是跟哲學有關系的。其實,我們的目光,我們的感覺,這些都是和哲學有關的。

2003年,程永新在巴黎朱德群家

澎湃新聞:你也喜歡哲學吧?

程永新:大學以前就看過一些,但是上了大學以後就關注的更多一點。像特朗斯特羅姆的詩歌就是哲學,他的隐喻、比喻很艱澀很難懂,但如果你了解了他背後的哲學引領,知道了他的哲學意味,他的詩歌就很好懂。如果沒有這些的話,你就不知道他在寫什麼。所有的現代藝術其實都是在哲學的引領下,都跟哲學的思潮有着密切的關系。

澎湃新聞:你會如何了解日常生活?我感覺你平日對穿衣風格都有自己的态度。

程永新:其實在日常生活中,我們每個人都會對美有一種了解,那是一種生活狀态,也是一種自由的氛圍。我們複旦講“自由而無用”,這個校訓我以前不太了解,但後來我慢慢明白,這是一句非常深刻的概括。我們對自由的追求,我們對美的追求,确實需要一種氣息,這個氣息跟我們的日常生活也特别有關系。

我上大學時也和歐洲留學生有密切接觸,他們對生活的了解和思考貫穿于生活的方方面面,比如一個法國同學覺得烹饪就是要好看。他很贊賞中國的川菜,說世界上隻有兩個國家能把菜做得那麼美又好吃,就是中國和法國,這是法國人的了解。生活的情趣和氛圍确實滲透在方方面面,就看你怎麼去生活,怎麼去了解這個事情。

我們說希望跟三觀比較接近的人在一起聊天,聊藝術,你會把聊天發揮到淋漓盡緻,會談到方方面面的感受和思維。我們的日常生活其實是有很多美的存在,我們可以選擇以各種各樣的方式度過非常有限的生命,我也确實是對一些穿着或者生活習慣比較有品味的人表示尊重和羨慕。

小說有義務寫出人性的“角角落落”

澎湃新聞:在這本書裡,你是否也有一個“回望”的狀态?五篇小說題材、風格各異,很難做出一個總體的概括,但我發現《若隻初見》《風的形狀》《我的清邁,我的鄧麗君》《麻将世界》似乎都有對舊時光的回憶,以及對我們來路的探尋。

程永新:你講得特别好。對這本書,我有點小小得意的就是五篇小說的題材與風格完全不同,但最終,它們還是落在了我們中國社會發生的那些過往,就像餘華說的,在這部小說集裡,“既寫下了我們,也寫下了他們”。無論如何,小說的落腳點還是在人性,以及我們中國幾十年的精神生活。

澎湃新聞:說到人性,幾篇小說确實對不同的人性做出了反思,包括佛教說的貪、嗔、癡。比如《若隻初見》裡的“女王”,你可以說她有很多的欲念,她不滿足于一個夫妻,這樣的人在現實生活中往往痛苦且不堪,但她在小說裡得到了善待和包容。我想這背後也暗含了你對小說的了解?

程永新:對。你說“女王”這樣的人,從倫理去說,她可能就是一個花心肚腸的女人,可是你從另外一個角度講,她短短的一生都在追求真誠,她真的希望所有前男友都能來參加她的葬禮,正是她天然的個性與不可抗拒的社會倫理限制發生了巨大的沖突。

其實,我們現在的物質生活都比以前好了,可為什麼離婚率和分手率反而越來越高?為什麼越來越多人相信了西方哲學家和心理學家提出的“七年之癢”?我想寫小說的人不是法官,他呈現生活,但他并不簡單地評判什麼樣的生活是合理的,什麼樣的生活是令人鄙夷的,他希望讀者能在呈現的背後主動地思考愛情是什麼?婚姻是什麼?所謂“穩定”的背後有沒有人性的異化與扭曲?《若隻初見》不提供答案,但它能夠讓我們思考情感關系中的一些“角角落落”,寫小說的人也有義務和擔當寫出那些“角角落落”。

你會發現,有些小說流于故事表面,但有些小說挖掘出了人性深刻而複雜的許多面。在這本書裡,除了《青城山記》需要用類型小說的外殼,其他小說比如《若隻初見》的故事性都不是我追求的,我追求的是怎麼把小說人物的個性凸顯出來。比如“女王”這樣的人,她對擠牙膏都有要求,她對生活的品質和美好的感受一直都有追求,我也希望在細節上寫出小說人物的“方方面面”。

澎湃新聞:說到小說不提供答案而提供思考,其實還是有很多讀者看小說時會帶着一種“你得告訴我一個答案”“你要幫我解決一個困惑”的心态,你怎麼看待這一點?

程永新:小說沒有這個責任和義務,也實作不了這一點,但我想思考本身對于情感與生活就是有價值和意義的。好的小說會提出問題,會讓每個生命有展現豐富的權利,也會讓人有一種更包容的情懷。如果社會上的人都是千篇一律的,那還有什麼意思呢?這難道是幸福的嗎?自由的嗎?人性那麼複雜又千差萬别,小說把它們呈現出來本身就是一件非常美好的事情。

澎湃新聞:會不會覺得随着年歲漸長,自己對人性的了解也比過去要廣闊得多,包容得多?

程永新:那是變化太大了,越來越了解人性的幽深和遼遠。到了今天,我會覺得如果不把一些東西呈現出來,對于寫作者來說真是沒有完成任務。就像“女王”的故事,雖然發生在世紀之交,但到了今天更需要我們去面對和思考。

澎湃新聞:你怎麼看待時間呢?

程永新:時間每時每刻都在流逝,但它與我們的日常生活又是那麼地關系密切。所有的記憶都會在時間中磨滅,人類從古至今所有的東西。你可以說人的一生那麼漫長,但其實又是很短,是以它的流動是一種必然的趨勢,你想到這裡,有時候會有點感傷,但它又是無可抗拒的。

那麼我覺得時間在藝術裡面也有它的位置,它能夠通過藝術的手段,來獲得某種意義上的永恒,這就是為什麼藝術有魅力。我們試圖在作品中把我們對時間的了解、懷念或者失去,通過藝術讓它雕刻在那裡,讓它停在那裡。是以我們今天還能閱讀創作于過去的作品,或者欣賞誕生于過去的音樂,比如馬勒的交響樂,我們今天還能聽到,它就獲得了某種意義上的永恒,雖然作曲家已經去世了。

前兩天我聽《波萊羅舞曲》,很簡單很簡單,但是我聽的時候一下就很激動,年輕時候最喜歡聽這首了。它是非常簡單的旋律,然後不停地推進,不停地推進,再變化,又是緩慢地推進,接着又變化。其實,我更多的想象是把一首舞曲由慢到快的推進視作對時間的描繪。你問時間,我就突然想到,這首樂曲其實是對時間的某種角度的诠釋。

九十年代末,程永新與張抗抗、肖元敏以及當時《收獲》的負責人蕭岱出遊

改革開放幾十年積累的好,還是需要有人去堅持

澎湃新聞:前面聊到時間,你在中國文學現場也有四十年了。你覺得這四十年來,我們的文學發生了哪些變化?又有哪些是不變的?

程永新:不變的或許在于文學對人存在的勘探,比如為什麼每個時代都書寫愛情,因為它始終存在于我們的日常生活,而人之是以為人,就是擁有情感。那為什麼随着時間流逝又會不斷有新的關于愛情的作品誕生?因為每個時代都會對這個主題有着不同的诠釋。說到底,是人的情感世界和精神世界太豐富了,它永遠值得我們去刻畫,去描寫,去展示。

我覺得這幾十年裡,中國的寫作者,特别是頂尖的這批人,始終對人的存在有着很深的思考,他們依然盡自己所能,把各自對生活的了解和對世界的看法融入作品。這些東西我想還是越來越成熟的,而不是像從1980年代到1990年代,每個時期都有一定的定義:傷痕文學、改革文學、尋根文學、先鋒文學……我覺得那些定義都不是太有意義,有意義的是我們慢慢摸索到了一條表現生活真谛的路,而且思維越來越開放:不管用什麼手段,不管用什麼方法,隻要把人的精神世界描繪出來,那這個探索就是有價值的。這個精神世界跟時代的關系越密切,它的價值越大。

至于變化的東西,我覺得是時代,時代的變化就對文學藝術提出了不同的要求——你怎麼有能力去概括變化?去年我們發了魯敏的《金色河流》,她就講她寫這部小說最原始的初衷是表現中國人财富觀的變化。我是肯定她這個想法的,當然我們也提出了一些具體的技術上的問題,但她的想法我覺得是好的。我們的财富觀确實變了,比如傳統老人是不愛花錢的,能省就省,那麼到了今天,中國人對财富的觀念也在發生變化。

九十年代海南藍星筆會。左起:葉兆言、程永新、餘華、格非

澎湃新聞:我們文學内部本身有沒有一些變化?

程永新:肯定也有的。在我看來,中國文學幾十年走過來,最重要的變化是除了思想性,我們也看重藝術性了。這是我們改革開放和文學發展的成果,這個東西絕對不能放棄。

是以我在編《收獲》的時候,好多人說你好像沒有像其他刊物那樣去發一些東西,我說對,《收獲》也會發一些主旋律的作品,因為主旋律的作品也可以寫得很好,像王小鷹寫新四軍的《紀念碑》。但是還有大量既沒有藝術性,思想性也隻是做到“迎合”的作品,我們《收獲》不發這樣的作品,我們還是要有一定的門檻,一定的堅守。如果隻是為了迎合而迎合,我覺得就違背了改革開放幾十年所積累的寶貴的辦刊經驗和文學探索經驗。好的東西,還是需要有人去堅持。

還有的是觀念的變化,途徑的變化。從1980年代到1990年代,我們更多是通過翻譯借鑒西方文學的元素和模闆。後來進入網絡時代,文學本身開放了,網上也出現了很多發表平台。

當然,也是因為這個原因,它比較泥沙俱下,有一些好的東西,也有文字的垃圾。但這個相對自由的虛拟空間還是給傳統文學帶來了很大的沖擊。是以進入新世紀以後,我認為我們傳統文學的發展遠遠不如類型文學的發展。

但我有時候也會思考,網絡文學和類型文學裡有沒有我們傳統文學可以汲取的好的東西?比如說《琅琊榜》,它的故事内涵其實就是王子複仇記,但這個故事講得非常好,結構也嚴謹。要知道我們中國傳統作家在寫長篇的時候,結構一直挺有問題的,大量的小說内容紮實,人物生動,但往往結構有問題。

是以我經常講我們的中短篇小說跟世界一流的作家沒那麼大差距,有一些完全可以媲美,但我們的長篇小說往往輸在結構上。你再看《琅琊榜》,電視劇拍得也非常好,大将軍林殊回來變成了江湖琅琊榜上非常有名的人,再回朝廷進行複仇,他複仇的計劃是一步一步往前推進的,結構邏輯非常嚴密。這裡又要說到建築了,好的小說結構就是有一種建築的美。

澎湃新聞:前面說到“好的東西,還是需要有人去堅持。”這個“好”,有沒有更具體的特質呢?

程永新:比如文學作品的思想性,它得有一定的寬度跟深度,能夠啟迪讀者去思考我們生活中的問題。很多人讀書是為了獲得一種愉悅感,這本身沒錯,但是如果在愉悅感之後還能對自己的生活另有回望與檢討,我覺得就更有意義了;還有文學作品的藝術性,這涉及到語言,以前我們的作家都講語言是第一要素,但在語言之外,作品的藝術之美還展現在小說結構、小說内容和小說處理方法上。

比如上次讨論會上幾個同學都談到了《我的清邁,我的鄧麗君》中的太陽神木雕,但他們讀到的意義是完全不同的,引申出來的聯想是完全不同的,這一點讓我覺得很欣慰。是以藝術性包括了好幾個方面,建築之美、結構的美、語言之美,它是很豐富的要求和内在的素質。

1996年在吉林市松花湖。左起:宗仁發、遲子建、程永新

澎湃新聞:回顧近幾年的小說新作,哪些作品是你個人覺得在思想性和藝術性方面都很好的?

程永新:近幾年好東西還是有的,像王堯的《民謠》。批評家寫小說在之前就有好的,比如吳亮用那種偏冥想的、帶哲理性的語言寫成了《朝霞》。但是王堯的《民謠》還是讓我們有點驚豔的,這篇小說思想性和藝術性的結合達到了一定程度的完美,包括語言。我還想到的一篇是我們即将推出的路内的新長篇《關于告别的一切》,他那部長篇也有情感的厚度。寫愛情的小說有很多,但好多作家寫得比較像白開水,而路内這篇有非常濃厚的情感。

澎湃新聞:最近幾年,我們對文學作品可能會聽到這樣一種表述:“文學刊物裡常見的”,這一表述背後可能還是一個文學價值與标準的問題。你怎麼看待這樣的說法?

程永新:我想文學刊物肯定有它的标準,我們強調三審制,有一套審稿程式和制度。但是你說固化的現象存在嗎?也存在,包括有些文學刊物存在同質化,大家看到一類作品就知道那是文學刊物喜歡的東西,這些現象确實也不好。

就《收獲》來說,我們希望刊物更加開放,更加open,能夠容納所有類型、所有風格、所有主義的文學作品,隻要它在它這個門類裡是屬于比較拔尖的,那我們就可以去包容。十幾年前我們想宣傳語,一開始想不出來,想這個想那個,那些老編輯和老主編都不滿意,後來我說“《收獲》願意是大海”,大家馬上覺得好,海納百川嘛,能夠吸納各種風格的作品。

當然,文學刊物對作品肯定有一些要求,關于語言,關于内涵,但這些要求本身都不是缺點。我覺得現在最大的問題是文學刊物的作品都比較像,換句話說,刊物沒有自己真正的個性與特點。我覺得文學刊物應該是包容的,但是也要有自己的偏好和個性,這樣整體的文學氣象也好,比較豐富,比較斑斓。比如有的刊物就關注現實主義,那也好,也是辦刊的個性,但現實主義本身是一個包容和開放的體系,不必總要求“複制生活”。

澎湃新聞:怎麼變成一個包容又開放的人呢?在一個行當做得越久,越容易形成自己的一些根深蒂固的觀念,但你好像特别強調包容和開放,像《收獲》推出APP,舉辦無界寫作大賽,也都是和自己固有的東西進行“碰撞”。

程永新:這個跟我的藝術觀或者生活觀有關系,我覺得往前走,一定會不斷地有新的東西湧現。寫作隊伍也是,得不斷地有新人加入,才有活力,才有生氣,藝術不就是要不停地創新嗎?如果你固守在某個觀念裡,世界就會很局限,很偏狹,很偏執。我們看看曆史上古典藝術的發展,包括古典音樂、古典繪畫,都是在一種開放的趨勢下才會有源源不斷的、差別于前作的好作品,這個很重要。

《收獲》創刊45周年系列活動之一,與大學生交流。

左起:程永新、蘇童、張炜、馬原、格非、莫言

青年寫作者的普遍問題:有沒有持續的創造力?

澎湃新聞:你怎麼看我們文學界的新人?現在出來了很多青年作家,二三十歲這樣,你也是從這個年齡階段過來的,而且你們那時候正是文學熱火朝天的時候。作為過來人,你怎麼看待今天的青年作家?

程永新:現在的青年作家人很多,也有活力。他們最大的“問題”不是年輕,你看巴金寫“家春秋”的時候也就二十多歲。“問題”的關鍵在于他們有沒有一種持續的創造力?這是我們現在的青年寫作者普遍存在的問題。往往因為一兩篇寫得特别好,出來了,但如果沒有持續的“後勁”,還是站不住的。我們看一個青年作家,既要看他的爆發力,又要看他的後勁和耐力。

我想到了一個青年作家,孫頻。我和王繼軍老師說,如果你覺得她有力量或者說有持續寫作的能量,你就讓她過一次,哪怕這篇作品還有一些缺陷,但是讓她過一次會刺激她。結果真的,孫頻過了一次以後越寫越好,她的自信也起來了。當然,這裡面還是要有眼光,你得看到寫作者的力量或能量,這個需要經驗。

澎湃新聞:是啊,這個眼光特别重要。外面人可能覺得文學編輯就是看稿子,但我覺得最大的“難”在于怎麼判斷一個人,尤其是一個新人到底有沒有力量,有沒有能量。你會怎麼判斷?

程永新:這确實是一種綜合的能力,不僅要求你有審美,還要對寫作者的文字和文學追求都比較了解,然後還要有相對精準的判斷。這個判斷,有一部分是可以通過工作積累慢慢達到的,也有一些年輕編輯通過時間培養了這種審美或者說精準判斷的能力。但确實也有一些人,不管怎麼努力,從年輕到中年再到老年,這個能力依然不夠,說到底也還是有天賦的影響。我們這麼講是不是有點唯心或者神秘?但它真的是存在的。

在一些人的思維與觀念中,某類作品就是天然被排斥的,比如我們編輯部也有各種各樣的編輯,我們也知人善任,盡可能發揮大家的長處,但有的時候,有的人就是會屏蔽某類作品,有扇門就是永遠都打不開。很多文學編輯是中文系畢業,受過很好的教育和教育訓練,但是你們聊小說,聊到最後根本的東西,總感覺他還是缺了那麼一點點。是以說,如果本身的質地、素養足夠好的話,文學編輯的大部分經驗是可以通過工作積累的,但寶塔七層,可以通過努力抵達第五層、第六層,再往上就越來越難。文學的門檻貌似很低,實則還是很有差別。

八十年代,程永新給《收獲》主編巴金過生日

澎湃新聞:你年輕的時候怎麼“看到”了餘華、蘇童、格非他們?

程永新:那時候中國剛剛改革開放,我們做文學編輯的會有一種執拗偏執的想法,覺得我們以前的文學都不令人滿意,覺得優秀的作品不應該是這樣的。就是因為不滿意,我們希望能找到找到更豐富的更有意義的作品。帶着這種追尋的心情,我那時候還蠻激動的。

北京也有像李陀這樣的熱心人,我們喊他“場外指導”,他現在年齡很大了,80多,但是還在寫東西,依然對年輕人抱有極大的熱忱。那時候中國文學界的編輯,幾個北方的,幾個南方的,盡管每個人的趣味可能不全一樣,但大家都有熱忱去尋找未來極具潛力的寫作者。餘華就是李陀介紹給我們的,蘇童是我大學同學黃小初介紹的。我還記得黃小初那會很激動地和我講南京有個奇人,小說寫得特别牛,但總不停地被退稿,于是推薦給我一篇,我看了,叫《青石與河流》,寫得真好。

還有誰呢,吳洪森,也是個熱心人。他很賞識格非,他找到我,叫我無論如何得看看。當時格非是用原子筆寫在稿紙上的,字很好,但是那個紙有點舊了,看着不太幹淨的樣子,我第一印象就比較勉強。

吳洪森就說,你相信我,一定要看,我就在他一次次的催促下讀了小說,讀完了非常興奮。當然我說還是要修改一下,比如文字的語氣不要太拉美化,要平實一點,格非特别聰明,拿回去一星期就改好了,特别好。發出來後我們都很興奮,那是他在《收獲》發的第一篇,《迷舟》,文字藝術感特别好。

當然,當時能這樣也是因為一個際遇,就是我們的老主編蕭岱特别信任我。有的小說,我估計他也未必真喜歡,但我說好,他就發了,不像現在要三審。我記得徐曉鶴有個短篇小說叫《院長和他的瘋子們》,寫精神病院裡面的院長與一群瘋子,寫得很荒誕。當時一看這個小說的氣質跟其他小說完全不同,他們《上海文學》一個編輯拿來給我看,我就說這篇我要了,那個編輯後來後悔都不得了,我說你自己說給我的,不可以收回去了。

最後《院長和他的瘋子們》在《收獲》發了,全國影響非常大。老蕭岱真是個包容的人,其實《收獲》一直有着包容的傳統,老巴金也很包容,當大家都在批張賢亮《男人的一半是女人》,他專門讀了一下,也發出來了。可以說,包容是我們的傳統。

澎湃新聞:那時候你和餘華、蘇童、格非、馬原他們也經常在一起談小說,馬原還拍過視訊,這樣的畫面在今天都比較少見了。年輕的寫作者會聚在一起,但未必會談小說,可是你們那會聊天好像就是愛聊小說,對吧?

程永新:是,那個時候确實比較虔誠、比較執着,确實是用青春年華最好的時光去追求真正的小說,當初的氣氛跟現在真有點不一樣。我們今天還會因為稿子和作者交流,就小說細節跟作者一遍遍地溝通。有的寫作者,比如尹學芸,她最初發《收獲》時不說改了六七次,三四次是肯定的,現在還是。我們上次發了她一個中篇,沒改,她還說反而不習慣了。她是一個很有修改能力的作家,不要小看改,有的人直接排斥,有的人不會改。

但像尹學芸、孫頻,這兩年比較好的寫作者都有一個特點,就是有修改能力,你隻要跟她們稍微點一點,馬上就領悟了。閱讀是領悟,寫作也是領悟,領悟力的高下也是很明顯的。

澎湃新聞:好作者和好編輯是相輔相成,互相成就的。最後想問一個問題,你怎麼看待我們中國小說的未來?

程永新:我的期望值還是比較高的,中國有這樣豐富的現實,還有中國人有這樣細膩的情感,未來應該要有比現在更好的作品出現。這個期待值要有,要不我們幹這一行當,無論是編輯也好作家也好,沒有一種期待就會很失落。但是也必須要說,思想家太少了,或者說有思想的寫作者太少了。

如果從世界意義上去比較,真正可以稱得上哲學家、思想家的,中國幾乎沒有,這就是我們的文學作品還不夠深刻的重大原因。我們原來的儒家、道家也有傳統,但是“五四”以後沒有了,我們現在沒有了哲學傳統,在這樣一種情況下,其實要出很深刻的作品是蠻難的。是以我個人一方面是抱有巨大的熱忱,巨大的期待,但是另一方面,也要看到我們思想領域的局限。

九十年代程永新與格非(左)在華師大

【後記】

在采訪中,“幸福”、“自由”、“美好”這些詞被提到了許多次,它們和《若隻初見》裡的數篇作品在氣息上是一緻的,都讓人感受到了某種特别的單純,或者說是一種充滿少年氣的執念。程永新也會自問自答道:“如果對人性沒有包容,對存在沒有真正的了解,那文學的價值在哪裡?藝術的價值在哪裡?我們過去講文學是藝術的一部分,它就應該把人的那種豐富性和複雜性表現出來。”

他的目光時常看向窗外,仿佛窗的那邊是另一個場景,另一種氣氛,而他回到了某個時空,從那裡講述他所珍視的一切。講到激動處,他也會雙眼放光,手勢連連。我會想起作家孫甘露說的:“他(程永新)就是這樣一個小夥子,他對文學的理想和對生活的執着态度永遠是融合在一起的。難道還有什麼比這一切更值得追求的嗎?”

(本文原載于澎湃新聞,作者羅昕)

《若隻初見》

程永新 著

上海文藝出版社

本書是《收獲》文學雜志主程式設計永新新近完成的小說結集。同題小說《若隻初見》從個體經驗出發,展現二十世紀八九十年代之魂;《風的形狀》講述一個大學生敲開一座老宅鐵門後的遭遇;《青城山記》探究意念、夢想與人性的關系;《麻将世界》講述友誼、愛情和生活;《我的清邁,我的鄧麗君》則書寫鄧麗君與一個時代的關系。五篇小說題材各異,是作者長期從事文學工作的體悟和實踐。

上海文化出版社

上海故事會文化傳媒有限公司

上海咬文嚼字文化傳播有限公司