南安羅東有一座“相公墓”和一座“坑口宮”,據傳前者為戲神雷海青之墓,後者是田都元帥信仰之祖廟,蜚聲海内外。11年前秋季的某一天,因受坑口宮管委會的邀請,本人曾随泉州市文史界幾位同仁前往該處參觀考察,并聆聽管委會負責人對有關情況的介紹,其後撰寫此文,談談對于相公墓、坑口宮的觀感以及田都元帥信仰的看法,登載于林勝利、李輝良主編的《戲神雷海青信仰研究》(中國廣播電視出版社出版)。今我有幸被邀參加“閩台戲神田都元帥雷海青信仰學術研讨會”,就不揣冒昧地将拙文略加修改,再次向大家獻醜。

錯謬之處,敬請批評指正。

相公墓

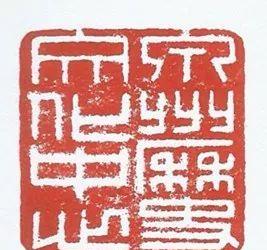

位于南安市羅東鎮振興村坑口自然村西的公路西側,由墓區和墓埕組成,總占地面積約50平方米。墓坐南朝北偏東,平面呈“風”字形,三合土構築,墳丘作龜形,面積約30平方米。其前頭豎立一通長方形的輝綠岩石墓碑,長0.42米、寬0.33米,碑面中間陰刻豎排楷書“相公墓”三個大字,外加一陰刻單線拱形框,左旁落款為陰刻豎排楷書“萬曆庚子立”五個小字。墓碑前還設一花崗岩石案(墓桌),上置一花崗岩石香爐,陰刻橫排楷書“田元帥”三字。墓前并蓋有一間花崗岩石構築的小宮,高1.05米、寬1.36米,石墓碑、石案均在其内。此小宮的屋頂是用單塊的花崗岩石雕成的,略似單檐歇山式,原有的已毀為數段,抛放在墓後,現所見是後來重新雕成的。此墓在“文化大革命”中被毀,1988年重修,1996年還在墓埕上築一六角形重檐攢尖頂的墓亭。據說,這座墓是戲神雷海青之墓,蜚聲海内外。2002年,南安市人民政府公布為文物保護機關。

坑口宮

位于相公墓的東側,中間隔着公路和小溪。坐向與墓相同,僅一進,由大殿和拜亭組成,面積約300平方米。大殿原為三開間硬山式建築,比較簡樸。20世紀90年代重修,屋頂改成單檐歇山式,蓋琉璃瓦,屋脊燕尾形,裝飾有剪粘的雙龍對寶塔;前廊豎立一對輝綠岩石的透雕蟠龍大柱,又裝飾有許多精美的木雕和其它石雕,比原來顯得較為堂皇壯觀。拜亭在大殿之前,也是20世紀90年代的建築,為方形,單檐歇山頂,亦蓋琉璃瓦,配燕尾形屋脊,剪粘雙龍對火珠,頗為小巧玲珑。另者,在殿西側的小溪上還建造一座花崗岩石單拱橋,名“海青橋”,1996年台北艋行德宮管委會在橋上捐建有三開間廊屋,故又稱“大行德橋”。還有,在大殿東側又建立一座兩層樓的接待室。于是,現在的坑口宮盡管規模還不算大,可比之以前氣勢是大得多。由于坑口宮有多久的曆史尚難斷定,而且現存盡是新的建築,是以無法與相公墓一起成為南安市級文物保護機關。然而,它奉祀的主神是田都元帥雷海青和從神大舍、二舍,被認定為田都元帥信仰之祖廟,是以在海内外影響不小,香火連綿不斷,十分旺盛。

那麼,相公墓是否為戲神田都元帥雷海青之墓?坑口宮是否為戲神田都元帥信仰之祖廟?在清乾隆《泉州府志》上有這樣一條記載,曰:“田帥祠,在(南安)縣治北坑口長壽福地,祀唐鎮帥田某。”《閩書抄》:“神名失傳,錢塘人,統兵剿寇于武榮、桃林間,因鎮撫其地,卒葬羅溪山,甚著靈響,民藉其庇,立廟祀之,後賜廟額‘昭廟’。”

民國《南安縣志》也有此記載,内容基本一緻。其所說的“田帥祠”是否是坑口宮?若是,那相公墓肯定不是戲神雷海青之墓,坑口宮也稱不上是田都元帥信仰之祖廟。然而,據南安市文管辦李輝良先生編著的《南安寺觀》之書中明确指出,這座田帥祠是“位于豐州鎮大坑口長壽福地”。于是,它與坑口宮是兩碼事,不能混為一談。

我認為,要判斷相公墓是否為戲神雷海青之墓,坑口宮是否為田都元帥信仰之祖廟,其關鍵是要證明戲神雷海青是否為南安羅東坑口人。盡管唐代姚汝能《安祿山事迹》和《明皇實錄》中有記載雷海青的生平事迹,但都無标明其籍貫;而有關的舊志書和舊譜牒根本沒有提及雷海青其人其事。是以,迄今還找不到雷海青是何方人氏的曆史依據。現在隻有在新編的《南安縣志》中見到記載他“隐居于羅東坑口”。其曰:“田都元帥雷海青,唐玄宗時人,精通音律,擢為梨園班頭,為玄宗寵臣。安史之亂中被作為誤國魁首貶出京師,避難南來,隐居于羅東坑口,研修《易》理,善岐黃術,又設館授徒,教授歌舞。死後其徒星散于閩南、潮州一帶,各自組班傳藝。後代閩潮戲班、梨園子弟尊其為戲神。”

這裡雖無談及雷海青的籍貫,但有言他因避難南來而隐居于福建南安羅東坑口,并卒于此。于是,依此記載,雷海青可算為坑口人。然而,其記載雷海青的生平事迹與《安祿山事迹》和《明皇實錄》頗有出入,它的來源大概是出自民間傳說。

關于雷海青是何方人氏還有兩種不同的傳說:一說,他是浙江杭州鐵闆橋頭人,系未婚的蘇小姐吞咽稻谷之乳漿懷孕而生,故姓蘇;一說,他原是福建南安梅山蘇下村的蘇小姐所生,遺棄後被坑口村一姓雷的老藝人收養為子,故姓雷,成為坑口人。

雷海青在曆史上雖有其人,但籍貫不明,是以,他被造成神後傳說紛纭,并賦予許多神話色彩。衆所周知,民間傳說往往在一定程度上反映了人民群衆的要求和願望,是以,在史志上無法考據出雷海青的籍貫的情況下,對于他是何方人氏這個問題隻好在民間傳說上尋找答案。因神是人造的,隻要在曆史上能找到傳說雷海青是南安坑口人的依據,現在就毋須予以否定。

迄今為止,雖然還無法從曆史文獻資料上找出傳說雷海青是南安坑口人的依據,但尚可在清代著名學者、文學家俞樾的著作中和過去莆仙戲班的演出習俗上得到旁證。俞樾在其《茶香室叢鈔》中記載,國朝汪鵬《袖海編》雲:“習梨園者共構相公廟,自閩人始。舊說為雷海青而祀,去雨存田,稱田相公。此雖不可考,然以海青之忠,廟食固宜,伶人祖之,亦不為謬也。”

從汪鵬所說祀雷海青為戲神者是“自閩人始”,則可證明閩人早就認定雷海青是本地人,否則是享受不了此待遇的,因為以前全國普遍崇祀的戲神是唐明皇或灌口二郎神。再者,以前莆仙戲班,在其開台的踏棚儀式(即在正式演出之前,先舉行一種請戲神雷海青開台踏棚的儀式)裡面就較明确地提到雷海青是泉州府人。據《中國戲曲志·福建卷》的“演出習俗”一章中記載莆仙戲的演出習俗說,過去莆仙戲班在其開台的踏棚儀式裡,合唱【淨台咒】之後,全棚藝人就高喊四句大白(韻白):“家在泉州府,一生愛鑼鼓。有人攀請我,登台舞一舞。”此韻白裡雖然沒有具體講明雷海青是泉州府屬的那縣那村人氏,但除南安外,以前泉州府屬的其它地方都未曾傳說雷海青是他們那裡人氏。是以說,自古以來,戲神雷海青為南安坑口人是獲得公衆的認同。

雷海青既被認定為南安坑口人,又他成神後被尊稱為“田相公”,泉州一帶亦稱之為“相公爺”,于是,位于坑口村并立有“相公墓”之墓碑的這座墓葬當是雷海青之墓。至于此墓是埋葬雷海青屍骨之墓,抑是“衣冠冢”就難于厘清。因雷海青被安祿山處死于河南洛陽後,葬于何地,未見記載,而民間傳說不一,難于相信。是以,此墓算是個謎,隻有進行考古發掘才能揭曉。然而,據本人認為,這座墓可能是後人為了崇祀戲神雷海青之需要而特造的紀念性墓葬。至于裡面埋有什麼東西不得而知,倘若埋有衣冠者,亦不是雷海青原來所穿戴的。那這座墓建于何時呢?現在仍然難于斷定,但從此墓豎有明萬曆庚子年(即明萬曆二十八年,公元1600年)立的石墓碑來看,它至遲在明代中期就已出現,還有可能是此時重修的。于是,坑口這座雷海青墓,盡管性質尚難判明,可它的曆史還是比較悠久,況且在全國獨無僅有,乃可作為田都元帥信仰中一份寶貴的曆史文化遺産來加以保護。

坑口宮是否為田都元帥信仰的祖廟呢?據《三教搜神大全》記載,田都元帥系唐代田苟留、田洪義、田智彪三兄弟,在唐玄宗開元年間承诏為樂師,典音律,猶(尤)善歌舞。時因疫鬼出現,他們助天師施法除去疫患。天師見他們神異,立法差以佐玄壇。于是,唐玄宗封之為“沖天風火院田太尉昭烈侯、田二尉昭佑侯、田三尉昭甯侯”,總稱“田都尉大元帥”。而坑口宮所崇祀的則是一位田都元帥,乃為唐玄宗朝的宮廷樂師雷海青,被尊為戲神。《辭海·藝術分冊》對戲神雷海青是這樣描述的:唐代宮廷樂師,精通琵琶。據《明皇實錄》,安祿山叛兵攻入長安,掠文武朝臣及宮嫔、樂師,送至洛陽,在凝碧池作宴,并露刃威迫衆樂工奏樂。雷将樂器擲地痛哭,以示抗寇,被安祿山肢解示衆。王維有詩詠其事。舊時福建莆仙戲、梨園戲等劇種所供“田公元帥”,據傳即雷海青。

清代施鴻保的《閩雜記》也記載曰:“興、泉等處,皆有唐樂工雷海青廟。在興化者,俗稱‘元帥廟’,有碑記唐肅宗封太常寺卿,宋高宗時加封大元帥,此不見傳載,殆裡俗附會之說;在泉州者,俗稱‘相公爺’,凡嬰孩瘡療辄禱之,上元前後,香火尤盛。”于是,雷海青在莆田一帶被稱為“田公元帥”,而在泉州一帶則稱為“田都元帥”,故坑口宮亦稱“田都元帥宮”,其拜亭的上額就橫書着二行七字“坑口·田都元帥宮”。

清代汪鵬在《袖海編》所說:“習梨網者共構相公廟,自閩人始。”那坑口宮是不是最早興建的相公廟呢?若是者,當然是田都元帥信仰的祖廟。據李輝良先生說,坑口宮“始建于北宋”;然而,又說唐天寶十五年(756年),即安史之亂的第二年,雷海青被安祿山叛軍處死于河南洛陽,到安史之亂定後,“玄宗憂恤有加,賜遷屍骨回鄉安葬,築祠祀之。”按後者之說,坑口宮當始建于唐代。可此說應是采自民間傳說,又叙述有沖突。“安史之亂”于唐廣德元年(763年)才平定,而唐玄宗在前一年(762年)歸天,不能為據。是以,它是始建于唐代,或是北宋,或是其它朝代,現尚查無切實可靠的證據來進行判斷。然而,我認為,坑口宮極有可能先現于“相公墓”,而“相公墓”可以肯定至遲在明萬曆年間已經存在,進而證明在明萬曆年間之前就有坑口宮了。據了解,福建其它地方主祀雷海青的相公廟都是在明清時期興建的,不會早于坑口宮。聽說,坑口一帶在曆史上是有名的“戲窩”和“道士窩”,山裡又住着姓雷的畲族人,是以,首先在這裡建造崇祀戲神雷海青的相公廟并且向外傳播是有充分的曆史條件。再者,從古至今,幾乎泉屬各地的相公廟每逢正月十六日相公爺神誕都紛紛來此谒祖進香;如今連台灣也有幾座相公廟組團前來朝拜,并捐資修建坑口宮。是以說,現在盡管坑口宮的建立年代尚難界定,但它作為田都元帥信仰的祖廟并非空穴來風,是能捕捉到一些曆史依據,并且早已得到衆多相公廟的承認。可惜的是,如今這座具有一定曆史和文化意義的坑口宮竟全部翻新,無法與“相公墓”一起被南安市人民政府公布為文物保護機關。

田都元帥信仰

雷海青生前是唐代宮廷樂師,富有音樂天才,藝術造詣很深,頗受“皇家梨園子弟”的組織者唐玄宗的器重;又他是忠烈而死,甚得人們的敬仰和懷念,并且傳說他系福建南安人。是以,他首先博得福建戲曲藝人的崇祀,成為福建戲曲行業的祖師神兼保護神。于是,清代著名文學家、學者俞樾盡管對雷海青衍化為“田相公”不盡相信,但他還是以敬仰之情贊頌說:“此雖不可考,然以海青之忠,廟食固宜,伶人祖之,亦不為謬也。若祀老郎神者,以老郎唐明皇,實不輕亵,甚所不取。”

至于雷海青何時開始衍化為“田相公”,稱之為“田都元帥”呢?若據南安當地傳說,應始于唐代。《南安人物選介》介紹雷海青說:“祠在羅東坑口村口,因相傳郭子儀反攻安史叛軍時,雷海青曾顯化助戰,天空中現‘雷’字旗号而上半字被雲霧所遮,僅見‘田’字,故民間稱其祠為‘田都元帥’府。”而據清代施鴻保所說,興化(莆田)的雷海青廟中有碑記曰,雷海青是在唐肅宗時封為“太常寺卿”,宋高宗時加封“大元帥”。照此說,雷海青被稱為“田都元帥”,當在南宋初。盡管施鴻保有言,這也是“裡俗附會”之說,然而清道光《廈門志》亦采用此說,它在介紹廈門廟仔溪的相公宮也言,雷海青被“唐肅宗追封太常寺卿,宋高宗追封大元帥”。我認為,不管雷海青成神于何時,但被稱為“田都大元帥”者則開始于南宋初是可能性較大。因為大陸古典戲曲活動的高峰到宋代才開始出現,南戲(包括梨園戲)和提線木偶戲都是在宋代開始形成的,是以作為戲神雷海青到了宋代很可能引起宋高宗的重視,被追封為“大元帥”,進而才有“田都元帥”之稱。

以前,戲曲藝人對田都元帥的信仰,除了在自己的所在地共構廟宇、塑神像、每年神誕舉行隆重的祭祀儀式外,有的戲班到某地演出,如其地有相公廟,就要先去祭拜;有的戲班自置神龛,奉祀神像或牌位,演出前先祭拜,并喝些供奉的茶水;有的戲班的開台儀式是請田都元帥出來“踏棚”。總之,以前的戲曲藝人認為隻有信仰田都元帥,他們的技藝才能入流,并且能保佑他們每次演出成功。

随着信仰面的擴大和信仰人數的增多,田都元帥又成為地方的保護神—鋪境或村社的境主。據不完全統計,僅泉州市區(現鯉城區、豐澤區、洛江區)過去有奉祀田都元帥的宮廟達94座,其中主祀(作為鋪境或村社的境主)占大多數。由于神職的發展,田都元帥也成為多功能的神祗,甚至連“嬰孩生瘡毒,祈禱屢效”。

再者,有些地方姓雷的畲民也将田都元帥奉之為祖先神。如泉州舊市區(今鯉城區)西街的奉聖宮,内祀有田都元帥,附近的姓雷畲民将他作為祖先神來奉祀,進而把奉聖宮當之為祖祠。

田都元帥雷海青雖是個地方性的神祗,但其信仰的傳播範圍還是比較廣的。從劇種來說,不但最先形成的梨園戲(包括大梨園和小梨園)、傀儡戲(提線木偶)有崇祀,就是較後形成的布袋戲(掌中木偶)、高甲戲、打城戲也有崇祀,而且莆仙戲、歌仔戲(歌仔戲)、閩劇、竹馬戲、大腔戲、小腔戲、四平戲、漢劇(閩西)、潮劇,甚至連台灣的“國劇”(平劇)也都有崇祀。從地域來說,以前泉州府所屬的南安、晉江、惠安、安溪、同安(包括廈門、金門)等縣都有崇祀,而且傳播到福州、莆田、漳州、閩東、閩西、潮州、汕頭等地區,甚至傳播到台灣、東南亞,進而形成了一個較大的信仰圈。

大陸著名神話學家陶陽先生在烏丙安所著《中國民間信仰》的“序”中說:“民間信仰,一向在曆史上有着顯赫的社會地位和積極作用。群眾對于那些為人類安全而補天納地的創世神之崇拜,對于為維護民族生存與侵略者浴血奮戰的英雄祖先之崇拜,對于創造發明有特殊貢獻的名工巧匠之崇拜,還有對于聖賢豪傑和愛國志士之崇拜,彙成了曆代民間信仰的主流。這些民間信仰中的精華,具有民族的凝聚力,具有鼓舞人民見義勇為的号召力,還具有培養群衆高尚道德品質和為公獻身的教育作用等等。”于是,對于作為田都元帥信仰的兩個重要史迹—一相公墓和坑口宮的研究和宣傳,是具有重要的曆史意義和現實意義,尤其現在它們可為加強海峽兩岸人民的團結和聯系,促進祖國早日和平統一發揮出積極的作用。

注釋:

清乾隆《泉州府志》卷16“壇廟寺觀”。

民國《南安縣志》卷5“營建志二”。

李輝良《南安寺觀》第21頁,福建省南安市宗教局編。

南安縣地方志編纂委員會編《南安縣志》卷38“風俗·信仰禁忌”,江西人民出版社出版。

(清)俞越《春在堂全集》。

《中國戲曲志·福建卷》“演出習俗”,北京文化藝術出版社出版。

汪鵬《袖海編》,見(清)俞越《春在堂全集》。

轉引之泉州市區道教文化研究會編《泉州市區寺廟錄》第91—92頁。

《辭海·藝術分冊》“音樂家·雷海青”條,中華書局辭海編輯部修訂、出版。

施鴻保《閩雜記》卷5。

《南安人物選介》第2頁,福建人民出版社出版。

清道光《廈門志》卷2“分域·祠廟”。

參見張炳熙《田都元帥的信仰與傳說》,1998年5月出版的《泉州民間信仰通訊》第29—30頁。

見烏丙安《中國民間信仰》,上海人民出版社出版。

(原載《2013世界閩南文化節(泉州)閩台戲神田都元帥雷海青信仰學術研讨會論文彙編》,泉州藝術學校、泉州市新海路閩南文化保護中心、泉州市泉郡奉聖宮管委會2013年6月編印)

本文選自泉州曆史文化中心叢書《鄭煥章文史類稿》

泉州曆史文化中心原創内容

未經授權,禁止轉載

如需轉載,請聯絡我們獲得版權