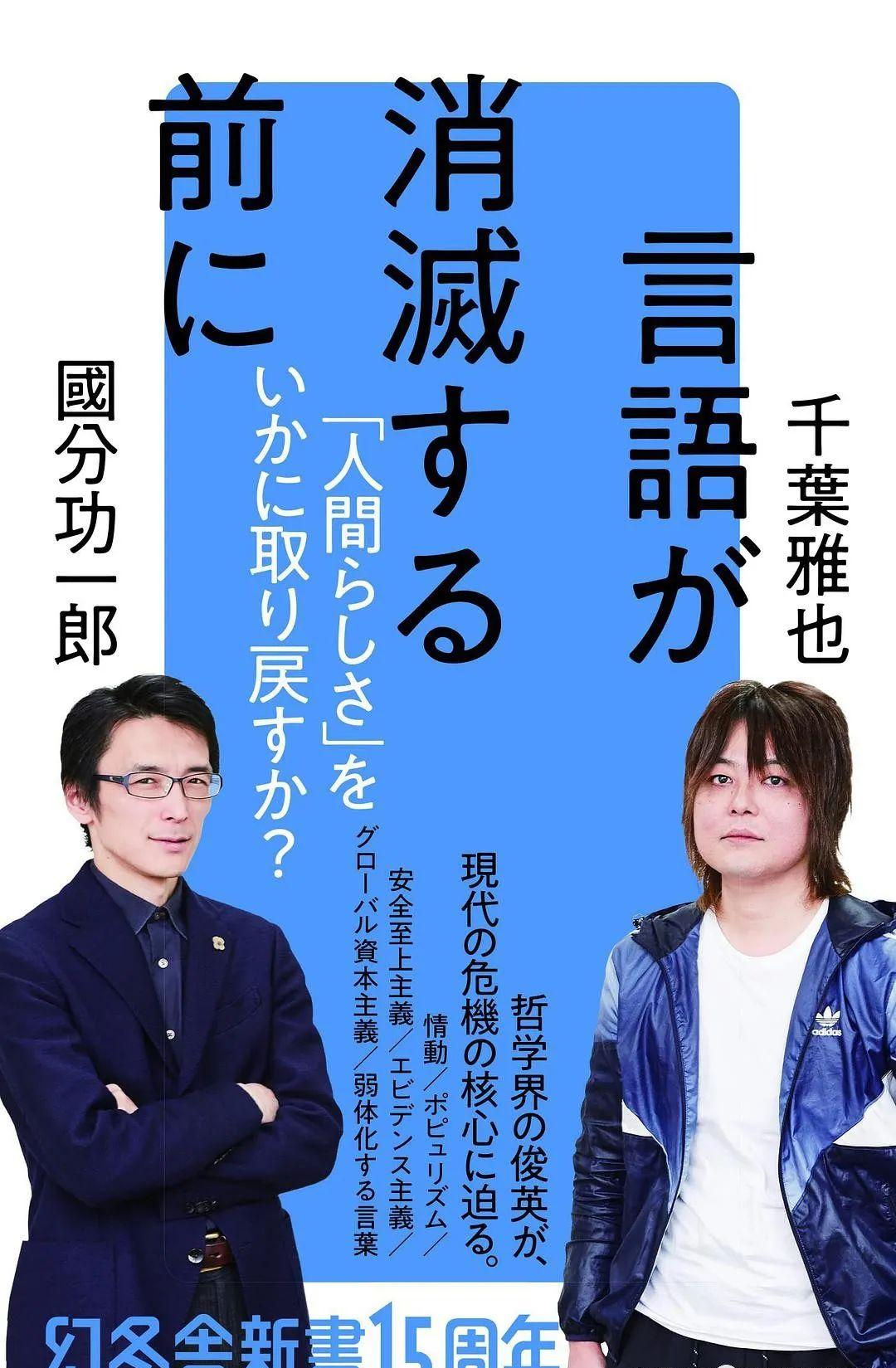

原書名:『言語が消滅する前に』

原作者:國分功一郎、千葉雅也

翻譯校對排版:春琦美空

注釋:日語裡的“言語”與“言葉”,本文都翻譯為“語言”,細分而言,“言葉”更有words = 言詞的意思,但在本文的各種使用語境裡又不好這樣翻譯,索性都“語言”吧。兩位作者都對德勒茲有研究,“情動”=affect這個詞雖然他倆用的随意、基本是媒介研究的用意,可以了解為,“情的動”、“感動”;但應該也有德勒茲哲學的色彩(情動是對并非自身的東西的遭遇……),大家自己斟酌,譯者就不多改動了。

閑聊:這本沒有更多翻譯了,完結撒花。喜歡請去日亞支援本書哦。

僅供學習目的,禁止商業用處,譯文基于CC BY-NC-SA 4.0釋出

歡迎有志者私信加入或投稿(翻譯或原創):[email protected]

首發 網哲鄰人部,屋頂授權轉載

國分真的帥啊,千葉更年輕的時候也很帥

千葉 雅也(ちば まさや、1978年12月14日 - )栃木県宇都宮市出身。日本の哲學者、小説家。

専攻は哲學及び表象文化論。學位は博士(學術)(東京大學・2012年)。立命館大學大學院先端総合學術研究科、同大學衣笠総合研究機構生存學研究所に所屬。職位は教授。

[千葉還獲得了第162屆的直木賞,是以說是小說家沒問題]

國分 功一郎(こくぶん こういちろう、1974年7月1日 - )は、日本の哲學者。

東京大學準教授。最終學位は博士(學術)(東京大學・2009年)。海外の學位としてはDEA・哲學(パリ第10大學・2001年)、DEA・言語學(社會科學高等研究院・2002年)を取得している。

人類正變得不去使用語言

國分:我說點誇張的話,這難道不是和現代世界之中語言被賦予的地位問題有關系嗎?哲學家阿甘本在《身體的使用》這本書裡就指出了這件事,我們已經逐漸不再是由語言規定的存在了。

其實,阿甘本的這番語言好像是在否定我的著述(笑),但确實是非常重要的分析。

千葉:嘛,國分桑是想要抵抗(阿甘本所說的)現在的狀況吧。

國分:說的是呢。就像最開始所說的,我們學習了的二十世紀哲學是重視語言的哲學。這就是海德格爾試圖在語言之中把握存在本身的原因。但是,我認為在這樣重視語言的哲學之根底那裡,存在着人類是由語言而被規定的存在這一前提。從某種意義上來說,語言對我們來說甚至是一種牢獄,正因如此,我們才産生了怎麼樣才能走出語言之外的想法。

然而,恍然間注意到,人類已經不再是由語言所規定的存在了。語言正變得不對我們作出規定。我尋思這一點可以從很多地方指出來講講。

比如,這說不定是個乏味的例子,但LINE的表情包與顔文字就有很多值得思考的問題。要說那(表情包與顔文字)意味着什麼呢?就是不使用語言的交流也是足夠了的。隻是在進行某種情動\情感的傳遞。在日常性的交流裡,這樣就足夠了——這件事明白了。

在寫郵件\消息的時候,大家都以為是自己在編織語言、撰寫文章,但實際上隻是在對輸入法智能預測端出來的選項進行選擇捏。而且,這樣也能夠、足夠寫就一篇文章了。

在我們思想界裡,經常談論什麼“語言的物質性”雲雲。語言本身就是某種的物質,于是讀東西就像是觸摸塊狀的岩石一般的物質。舉個例子,就像海德格爾所熱衷讨論的荷爾德林的詩、或人們所說的頭腦中靈光一閃刺入的究極性語言。

但是在現代,作為物質的語言這一共識,難道不是正在消失嗎?

千葉:語言已經變成了單純的道具。隻要使用就好,是以語言本身就成了完全透明的手段,不會被其牽扯勞心(引っかかる)。是以,置換成顔文字也沒關系、置換成符号也沒問題。語言要保持之為語言的理由,沒有啊。總之,交流正變得全面化。用一個非常相反的說法,語言曾不是僅僅為了交流而存在的東西。

語言本身就是可被擺弄\改變的東西,例如,它可以變成詩歌。詩歌是自我目的式的、并非為了交流而存在。但是現如今(もはや),自我目的式地寫詩,幾乎已經是不可能的了,隻有一小部分的好事家還在做。一切都被交流所支配,一切的手段都變得可交換、可變換。

國分:英語教育也是呢。說什麼交流啊,交流的。“HI!HOW ARE YOU?”這種一分鐘左右就能記住的東西,卻像拼命一般來教。

千葉:就這,也敢說英語能說會道了呢。

國分:關于這種現狀,從“勤勉學習(強いて勉める)”的角度來說,有很多話想吐槽,但總之,社會被交流這種東西所支配、語言則正在消滅——這是個很大的傾向\趨勢,我認為有必要指出來。這個傾向,可以從哲學層面略顯困難的視點來論述,也可以從剛才所講的LINE層面來論述。

千葉:比起推特,Instagram(小紅書)正變得更有優勢,也是這樣呗。

作為道具的語言、作為物質的語言

國分:我想問一下千葉你佬。我自己是一個不會讀詩的人——一直有這樣的、某種自卑似的感覺。我覺得不僅是我,在我的世代(XX後)裡也有很多人共有着(我這種狀态)吧。

語言已死,變成了廢墟,從那裡撿起來的隻有貧瘠的碎片。因為那已是碎片、沒有了富饒的詞語,隻好加油整理好順序、盡可能有序地書寫。這就是寫書之時的我的印象。我感覺自己的語言非常貧乏啊啊啊。

正是以,在七零年代的日本曾有過“請買一本我的詩集!”那樣的文化,大家是被詩歌觸碰到了吧?

千葉:在六零年代的日本那會兒,詩人所擁有的文化地位很高,一說“アマタイ”,就有像是偶像一般的力量呢。

國分:說的是天澤退二郎吧。但是現在又有多少人知道天澤退二郎呢?上次,我和高橋源一郎先生對談時,我一說“我不會讀詩”,他就說,确實他們自己的詩之經驗大概與國分們的世代完全不一樣。像高橋那樣的世代,若要出版詩集、大家就興奮得跳起來一樣。

不過,在高橋先生那裡作為參考的是,當時日本尚有詩的批評。大家雖然都在讀詩,但沒有批評的話果然還是不太清楚。詩人也有兼任批評家的,詩人之間也互相批評,讀者就可以把這些彙總起來讀一讀。聽說當時也不是隻讀詩歌,我還松了一口氣。

千葉君,關于詩的發言還挺多呢。

千葉:我自己也會寫呢。

國分:關于詩的讀書體驗,或者說詩體驗——是什麼樣的感覺?

千葉:語言啊,是物質呢。是以,會讀詩或不會讀詩——這種說法不太對,詩啊,不是了解意思的東西。(詩)是對象啊。(詩は意味を了解するものじゃない。オブジェクト\objectなんです。)

我的表現活動,原本是從美術制作出發的,是以,我認為所謂語言基本上是物體。那是挺質樸素直的思考。是以我啊,反而不擅長為了最大限度效率地傳遞意思而使用語言。對于我來說,文字的物質性配置、突然看到網頁時漢字看起來有多黑,這般次元的東西經常會在最開始時就想到。

我寫東西的時候,會同時連結着在這種次元與意義之間的折中,是以無法放棄将語言當做道具來使用。總是把語言當作某種粗糙堅硬的東西來擺弄\改造。那也是我的弱點,說話的時候并非如此,但寫的時候無論如何都寫得很慢,這是因為語言的物質性絆住了我的腳。

國分:東浩紀在推特上說過,最近因為用打字機來寫作、能将文章把握到一塊(ブロック,版塊\區塊等意思)上,我也完全是這樣的。用版塊或段落來把握文章。比起一句一句地讀,更多是一塊塊地看,如果哪塊的樣子不對勁,就去精查内容。

千葉:诶,有趣。

國分:一個闆塊的下一個闆塊是這樣的大小啊——像是建築的結構層面有着錯誤一般,是這樣的判斷呢。千葉君說眼睛首先會關注到語言的物質性配置,我想跟這種感覺有點接近。

在我寫的《中動态的世界》裡,為了使閱讀更加容易,增加了換行、松解了闆塊。但是,一看畫面,這一頁有很多黑色之類的,那種感覺我很了解。感覺黑色有點太多了呢之類的。然而,雖然我大概有一回進行了這樣的判斷(反思),但在那之後,如何傳達(譯者注:不确定是不是說文章的内涵\意義之傳達)的壓力變強,(我不确定自己)是否從上述的角度對文章進行了重新修改。

剛才聽的時候想到的,千葉君,不怎麼談小說的事情吧。

千葉:小說,我不擅長啊。或者說,由于人與人之間發生了麻煩\糾紛、行為就會連鎖發生起來——這種事情太呆太笨了,都沒有辦法。因為啊,在人和人之間産生麻煩\糾紛,很笨蛋 = 八嘎吧。因為是笨蛋,才會有麻煩。如果所有人的靈魂都上升一個台階,麻煩就不會發生,故事什麼的也沒有必要了。也就是說,所有的小說都是愚妄的,因為它們是以靈魂的台階低~為前提寫的。是以,我覺得自己沒有讀小說的必要。

國分:在這裡突然出現了非常激進的命題呢(笑)。

千葉:但是,在詩裡沒有人。隻有物質。是以那很棒。

國分:原來如此。你講的是這種意思呢。話說回來,我的書總是被說成像是推理小說的感覺。《德勒茲的哲學原理》(岩波書店,2013年)的時候,尤其被這樣說。千葉君所說的,是所謂近代小說的事情吧。

千葉:嗯。若非近代小說,而是更具實驗性的小說、或者更古老的東西的話,我也會覺得很有趣。

國分:我寫的東西,在形式上可能确實和推理小說接近,被人家這樣講我也挺高興。作家大西巨人曾說,任何小說都存在推理小說式的要素。要問為什麼的話,因為小說都想要解開人生之迷,在這一點上不管什麼小說都會變為推理小說式的。我是從(大西巨人)口中直接聽到這樣的說法的,雖然也許他沒有寫成文章。

如果這樣的話,哲學的書也是解謎,是以我覺得也會有這樣的一面。千葉君,你又在思考着和我不一樣的做法了吧?

千葉:國分桑寫的東西,因為是推理小說式的展開,是以從前面開始閱讀下去是前提,是時間性的呢。我的書,是以能夠随機通路(random acsess)這種方向來考慮的。是以是空間性的。我覺得我和國分你的書的差別,就在這裡。國分桑,正是把生命賭在了如何(讓讀者)翻開書頁上了呢(笑)。

國分:絕對要讓你讀到最後。絕對不讓你跑掉,這樣的感覺呢。

千葉:太厲害了捏,這種力量。

國分:但是,在《德勒茲的哲學原理》的時候,因為太直線猛攻的速度,自己來讀也累到了(笑)。到這個程度,我尋思不管咋說還是挺糟糕的,是以在各個章節的最後、加入了展開的研究注釋以供休息。不然的話,我覺得會變成一直在跑步機上奔跑似的讀書呢。在哲學類的書籍裡,可能沒有多少達到這種地步的直線猛攻的書。

千葉:通常是不時曲折一下、不時中斷一下追問吧。

國分:是那樣的呢。但是,在哲學類的書裡,那種一邊繞遠路一邊徐徐論述,最後又一下子回到了最初的問題——這種展開的書很稀有\沒有,我從前就對此非常不滿。在中途雖然會散發曲折,但最後“回到了最初提出的問題”——我想品嘗這種快感。但是,能滿足我這一點的書很少,是以,我打算自己寫一下。

……(中略)

人類已不再由語言所規定

國分:至今我和千葉君其實在好幾個重要的場子裡進行過數度對談呢。但是對我而言,好像并沒有一種頻繁對談的感覺。

千葉:确實是這樣呢。印刷成活字的對話屈指可數。

國分:就像《キャプテン翼》中的翼君和岬君那樣,偶爾會結成為黃金組合(笑)。就是這樣的印象。

千葉:我個人是經常交談講話的。

國分:雖然經常講點話,但在世間上隻是偶爾現身呢。雖然是這樣的稀有組合,但我感覺把我們兩人談的事情向世間傳播也是不錯的。

那麼,當我考慮用什麼作為(談話的)主題時,果然還是關于“語言”吧。回顧一下,我在《中動态的世界》中盡情地處理語言,千葉君的《學習的哲學》裡,最初的一章也主張成為偏重語言的人。

千葉:兩者都是語言學呢。

國分:是的。是以不管怎麼說,我們都追究的是語言。首先必須要确認語言所處于的現狀。因為語言真的發生了很大的變化,我感覺21世紀式的語言狀況大概已經差不多現身了。那跟20世紀式的、即我們在上世紀九零年代開始學習的時候,發生了很大的變化。

千葉:說的是呢。在20世紀的思想進入新的階段時,就如同通稱的“語言學的轉折”那樣,首先意識到了語言(這一回事)。是以,語言意識存在于二十世紀的思想的基底處(ベースにある),這一點首先應該得到确認。是以,在21世紀如果發生了語言的弱化(弱體化),那麼它(思想)将轉向與20世紀式的人文學科之模式不同的東西。

在二十世紀,語言的次元比什麼都重要。對文科的人來說,語言的地位相當于對理科的人而言的數學呢。

國分:如果人文學科确實變得不能依賴語言了,那可能就像實體學不能使用數學一樣。

千葉:另一方面,我們如今進行的讨論,會在相當抽象的層面上把“語言”作為一個整體\總體來處理。但大概一般的人不會以這樣的标準來把握語言。一般來說,(日常裡)如果談及語言,會預期是指英語和日語等特定的某國語言。是以,提出與語言這一存在本身有關的問題,這件事在日常生活中是一件罕見的事情——我是這麼認為的。

國分:原來如此呢。那稍微展開一下千葉君提出的問題吧。這是我前面也提到的一個例子,在阿甘本的《身體之用》中有一個非常有趣的片段。根據阿甘本的說法,現代哲學基本上是在康德哲學的基礎上研究作為超越論式主體的人類。與此相反,尼采、本雅明、福柯、本維尼斯特等哲學家試圖從此脫離,并試圖通過——在語言中找到規定着人類的“曆史先驗性(歴史的ア・プリオリ[a priori])”——來實作之。

也就是說,人類是由語言來規定的──這種從19世紀末左右開始的20世紀式哲學,并非超越論式的主體,而是說話的人、使用語言的人。這就是語言論轉折的起源那樣的東西呢。

千葉:稍作補充說明的話,在康德的場合裡,人類的思考被認為原本是由一些抽象的規則而被限制[被設定條件]。從19世紀末那會開始,人們變得這樣認為:給人類的思考和行為設定着條件的、是曆史地形成了的語言。

國分:是的。“曆史先驗性”是福柯使用的表達方式。雖然既是先驗性又是曆史性是沖突的,但實際上,如果追溯一下我們的思考,其實存在着被曆史地規定着的前提似的東西。而在語言處尋求(這個),成為了尼采以來的哲學的基本。

問題是接下來,阿甘本說,這種哲學的嘗試可以說在今日達到了一個完結點。我稍加引用,“然而,又變化了的是,語言活動已不再——未經思考、原封不動地——作為一種曆史先驗性而發揮作用(就像規定着交談語言的人們的曆史可能性并設定條件那樣)”(《身體之用》日譯,第192頁)。

就像這樣,作為規定人類之物的語言已經終結了。阿甘本的診斷是,人類已不再由語言來規定。

千葉:所謂的“曆史先驗性”,盡管持有着曆史性,卻仍然表現出了(自身是)絕對地先行之物的雙重性,是以我認為這正是為了形容語言本身的術語。

以語言把動物和人類區分開是很常見的。那麼,人類的語言能力,或者說使人類的語言能力成為可能的認知能力,在進化層面究竟是從哪裡開始的呢?——并不清楚地知道呢。但在曆史層面上,這發生了(だがそれは歴史的に始まった)。然而,隻要人類存在着,就有作為絕對性的先行條件的語言。那麼,阿甘本是否表示,人類從其他的存在者中差別出來——這種差別的方式本身就已經結束了?

國分:是呢。确切地說就是“動物化”。

千葉:人類,作為與動物之間、在進化(光譜)上具有連續性的存在——變成這麼一回事呢。

國分:在二十世紀,人類是由語言所規定着的存在,這是一個哲學性的前提。語言甚至被認為是人類無法擺脫的枷鎖。但是在當代,反而有一種語言在退卻、(人)從枷鎖中解放出來的感覺。

千葉君剛才指出了,抽象地将語言的整體予以問題化——這種事情在日常生活中并不常見。但在當代,這或許更加難以實作。就連哲學和思想,都将變得無法做到這一點。

直接性的喚起情動的時代

千葉:現在啊,已經不能不用道具式的語言觀來把握語言了。

國分:在福柯的《詞與物》(新裝版,新潮社,2020年)裡,在17世紀古典主義時代的叙事中,語言被視為透明的媒介,是以沒有看到語言本身的存在。當進入19世紀時,就像荷爾德林的詩所參照的那般,作為堅硬粗糙的岩石般的物質之語言被發現了——就是這麼一回事。

從那考慮的話,當代的語言看起來就像回到了17世紀。與17世紀的不同之處或許在于,交流不一定依賴于語言、而正變成相當情動式的東西。

千葉:當情動式表現出現在前面時,在解釋層面上必要的語言就是多餘了的呢。可以更直接地表現情動的顔文字、表情包變得風頭正盛。所謂表情包(Emoticon)是由表情(emotion)和圖檔(icon)組成的造詞,是表示表情和感情的顔文字。正如這語言所表示的那樣,我認為在當代随着語言的弱化,我們正在向使用圖像、直接性的喚起情動之時代轉變。

國分:通過LINE和WhatsApp可以知道的是,日常的交流隻需要表情包和顔文字就十分足夠了。它接近于通過搖尾巴來表達喜悅的交流類型。正如我們之前所說的,隐喻和無意識的弱化與此同時發生了。

千葉:說起來,語言之是以是麻煩的存在,是因為它不是直接性的表現,而總是間接的、迂回之物。當一個語言指向什麼的時候,又會惹起另一個語言,意義作用會稍微偏離。語言不是直接與現實關聯,而是夾在其間。也就是說,語言是直接性滿足的延期,更簡單地說就是忍耐。這種直接性滿足的延期,是通過隐喻的存在(而起效的)。在語言活動中,總有一些講不透的、沒有達到真理的東西即不滿存在着,在這些不滿的周圍,各種各樣的語言這也不是、那也不是地展開着,由此豐富的語言形态就成立了。

然而,圍繞着這般不滿的語言已變得不再繁殖了。要問為什麼的話,我認為原因之一是直接性滿足變得越來越有可能了。雖然這是個單純的說法,但在當代社會,被迫忍耐的情況正在減少,并變得可以立即獲得快樂。也就是說,通過語言的連結而對直接性滿足予以忍耐——這件事已變得不再需要。

國分:在德勒茲寫給福柯的信裡,欲望和快樂被對立起來。所謂欲望,是在什麼和什麼之間存在着。在沒有被滿足的狀态和被滿足的狀态之間,正是一邊忍耐一邊努力的狀态。與此相對,所謂快樂就是終點,與死亡聯系在一起。福柯的話對快樂很有關心吧,但德勒茲自己在那封信中說自己對欲望更有關心,這展示了兩種異同的哲學方向(吉爾·德勒茲,《欲望與快樂》,《狂人的兩種體制1975-1982》,河出書房新社,2004年)。

但是,在當代所發現的,不就是一直停留在終點那樣的狀态嗎?這在技術上已經成為可能。

千葉:例如,為了純粹合理地進行自己的身材管理,可以馬上在便利店購買并攝取所需要的精确到克的營養素。在那裡,沒有任何忍耐。我覺得這是應該恐懼的事情,雖然确實很友善。

國分:用弗洛伊德的話說,所謂忍耐就是現實原則。因為,所謂現實原則是快樂原則之實作的延期。因為人類不能僅靠快樂原則來應對現實,是以即使不情願也能接受現實原理——這是弗洛伊德的前提,在此,在兩者的相克之中人類有了成長、這也被視作理所當然。而(如今)這變得不再理所當然了,對吧?

玩具般地使用語言

千葉:語言就是相對于狀況的距離本身,是以語言的失落[失墜]意味着距離的消失。這樣的話,敵對關系之間的距離也會消失,是以就會發生\變成直接沖突。

換句話說,語言的物質性所具有的為避免直接沖突的緩沖材料這一側面浮現了出來。這種緩沖材料的社會性意義,也和文學或者藝術的存在意義連結在一起吧。

文學和藝術,不是道具般地直接使用語言,而是把語言當作一種語言來使用。這種元語言式的使用在日常中也存在的情況,成為了社會不走向直接情動式的方向的防波堤。

國分:感覺就像威廉·莫裡斯說的,日常之中藝術是必要的。并非工業産品的杯子、而是使用不知名的工匠所制作的杯子,愛着這個杯子的同時生活下去。一邊裝飾着日常生活一邊生活下去。對于語言,如果也用相同的思考,那就是嬉戲于語言之間(言語を遊ぶ)吧。

千葉:我在《學習的哲學》中,提到了語言的玩具式使用這回事。所謂學習,是指走出到至今為止規定了自己的生活之物的思考架構之外。而且,目前為止的生活和特定的語言的使用方式連結在一起,是以說,走出那個世界之外意味着會改變語言的使用方式。

隻是在那個時候,如果隻是從一個用法A轉移到另一個用法B,那隻不過是轉移到另一種生活而已。我在那本書裡所說的“深入的學習”,不僅僅是轉移到另一種使用方法上,而是讓自己站立于自身隸屬的環境之外部。要做到這一點,就不能把語言單純地作為道具而使用、必須意識到語言自身。

在此關鍵的是,玩具式的語言的使用方式。通常,當我們說“幫我拿鹽”或“我讨厭你”時,我們會将語言視為具有直接引發事件的力量之物[譯者注:即作為行為的語言],但如果我們用從這種情況脫離開來的視角看待事情的話,語言就變成隻是說說的東西而已(ただ言ってるだけのものになる)。隻是說說的語言,因其被價值中立化了、是以讨論得以成立。雖然這樣說可能有點不好,但正是像這樣獲得這種隻是說說的語言、才算是深入的學習,而将語言當作語言來操作、就是通過頻道(スペクトラム)與作為語言遊戲的文學連結在一起。

語言是 “魔法”

國分:這樣的話,公共場所和非公共場所之間的配置設定變得更加困難。當大學開始網課時,我首先說的是,教室根本不是公共性的地方。因為不是公共性的,是以能夠說喜歡的東西,出錯也沒關系。其封閉性對于確定教室的自由是很重要的東西。但是,另一方面,如果教室太過封閉,就會出現教師變成專制君主的問題。是以,我認為對于教室來說,半公共性、半私人性,既開放又封閉是很重要的。

但是,現在在講課上說話的時候,不也變得總是不得不害怕公共性的東西了麼?雖然聽起來有點誇大其詞,但我想起海德格爾在《人道主義書信》中指出的:“語言正在向公共性的獨裁屈服”(馬丁·海德格爾,《關于“人道主義”──給巴黎的讓·波弗勒的信》,ちくま學芸文庫、一九九七年、二六頁)。我真的感覺到了這一點。

千葉:又回到了語言這個大的主題呢。畢竟,人是通過語言編織現實的。因為隻有用語言這種虛構的層次(レイヤ)來包裹、人才能生存下去,是以對此疏忽的話、就會損壞人性(人間らしさ)

語言是危險之物,在某些情況下,一句話就能在很大程度上左右人的舉止。雖然人們說科學的力量像魔法一樣,但我認為,對于能夠制造原子彈或其他東西的科學家的行動本身、用一句話就能改變之的語言才更像是魔法呢。但是,正因如此,如果說(在日本與全世界?)現在壓制文科的動向正在高漲——這可能是我太反諷性的說法——但從這個意義上來看,語言的輕視也在步步緊逼。

國分:用語言打動人,可能是指對于人能夠用語言創造出欲望。确實,那是“魔法”。資訊和數字可以給予認識,但創造欲望必要的不就是語言嗎?所謂政治,基本上是靠語言來幹的——漢娜·阿倫特的這個主張,也要了解為,并非依靠資訊與數字、而是要靠語言來行事。打動人的是語言啊。

千葉:剛才說過的屬人性之物的忌避,也和語言的失落[失墜]有關。語言的力量太強大了,太可怕了,是以我甚至想說,(現在)不是在向着丢掉語言的那一邊發展嗎 [言葉をなくそうというほうに向かっているんじゃないか]?

托爾金也好,勇者鬥惡龍也好,我覺得虛構的世界裡出現的魔法,基本上就是語言的隐喻。魔法使不是也會讀舊書嗎?那是文獻研究者的隐喻吧。

國分:(文獻研究者)隻是不去使用那種作為魔法的語言、而去搞某種資訊管理了吧。

千葉:資訊是匿名性、系統性的,無論是誰發出的,都是一樣的;但語言是與人的固有性、人的複數性纏繞在一起的。這确實是阿倫特式的說法呢。

附朋友的一則書評:

千葉把 dg 對情動的态度改造成了一種曆史終結的情動,認為在曆史終結底下,隐喻和多義性的語言已死,讓位給了一種直接呼喚情動的語言。實際上幾乎是接在東浩紀“象征秩序的失堕”之後,千葉說,“語言(隐喻與多義性)也失堕了”。那麼,在語言的隐喻性和多義性日薄西山卻仍尚未死透的過渡時代,言葉が消滅する前に,我們應當回頭重新思考語言的存在意義。“主體化”的概念仍然是今天至關重要的問題(這裡基本沿用了dg的判斷),即“全球資本主義解域了一切固着性,讓任何事物的交換都成為了可能狀态”,那麼主體化的問題則在于,如何取回自己(主體)的特異性?當然,書題裡 “語言的消滅” 不過是作為可能性的一種頭腦風暴,但我對這個對立軸本身保留九分九的懷疑。