天下第一劍16|跨越世紀的争論——“ 越劍楚出”為哪般?

文/張衛平

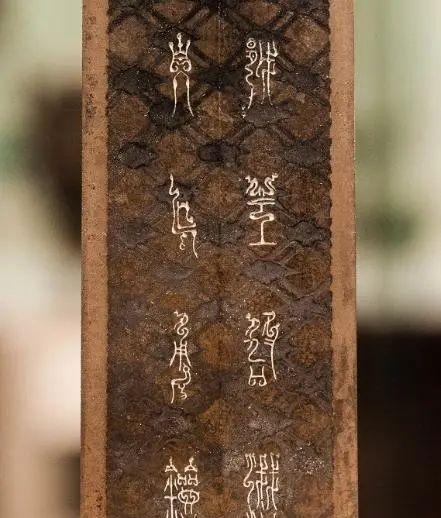

越王勾踐,作為春秋末期崛起的一代霸主,其佩劍真可謂是名副其實的王者之劍,但這把鋒可敵國的君王佩劍,為什麼會遠離主人,出現在千裡之遙的江陵楚墓中呢?

勾踐與夫差,兩個互為敵國、先後稱霸一時君王的自用兵器,為什麼又會同時出現在千裡之外昔日楚國的故都紀南城附近呢?

考古學家、曆史學家一時衆說紛纭。

——戰利品之說:越王勾踐劍的鑄造技術,代表了吳越工匠的最高水準。越滅吳,楚滅越,吳越寶劍也就被楚王乃至出征的将士們當作戰利品擄到楚國來了。

于是,在江陵一帶的楚墓裡,不斷有吳王、越王銘文的青銅兵器出土,如越王勾踐劍、越王旨于賜劍、越王盲姑劍、越王州勾劍和吳王光劍、吳王夫差矛,等等。

香港考古學家呂榮芳先生認為,望山一号墓的墓主人邵滑,是楚懷王時的大貴族。他根據《史記·甘茂列傳》和《韓非子·内儲說》等史料分析,認為楚懷王曾派邵滑到越國離間,誘使越國内亂,楚懷王乘越國内亂伐兵滅越。于是,楚懷王把繳獲的越王劍賞賜給邵滑這個滅越的大功臣。

邵滑死後,他的後人将這把弛名天下的寶劍殉葬,以顯赫他生前的功績。但也有專家認為,這座墓的入葬年代為楚威王或楚懷王前期,也就是楚滅越之前。是以,勾踐劍為楚滅越戰利品的推測,缺乏依據。

如果說,這把越王劍不是戰利品,那麼越劍又是怎樣流入楚國的呢?

專家們推測還有以下兩種可能:

——公主随嫁之說:楚越之間的關系,在楚威王之前非常密切。據《史記·伍子胥列傳》、《渚宮舊事》記載,楚昭王曾娶越王勾踐之女為妃,生下楚惠王。越王勾踐很可能将他珍貴的青銅寶劍作為女兒嫁妝的陪嫁,使越劍流入楚國。

著名考古學家、原湖北省文物考古研究所所長陳振裕先生認為,墓主人邵固并非邵滑,邵固應是生活在楚威王或早些時候,而楚越之間的關系在楚威王以前是很密切的。是以,他說:“越王勾踐劍不是戰利品,而是陪葬品。因為劍在當時是一種重要的禮品,勾踐把女兒嫁給了楚昭王,她生的就是楚惠王,這把劍也作為陪嫁品流入楚國。”他認為,楚王後來又把這柄劍賜給了邵固。邵固死後,這柄劍就殉葬于墓中。

——交流互贈之說:當時,吳越兩國所鑄造的青銅劍,水準可謂天下第一,其他國家的國君都以能得到吳越寶劍為榮。

《史記·吳太伯世家》裡就講了這樣一個故事。說的是吳國第19代國君壽夢的四公子季劄受命出使魯、齊、衛、晉 等國,當他路過諸侯小國徐國時,徐國的國君竟然十分失态地盯着季劄的配劍不挪目光,并請季劄把這把寶劍解下來讓他欣賞一下。季劄本是仁德禮讓的千古楷模,便欣然從命。徐君激動地接過寶劍,拔劍出鞘,久久把玩,愛不釋手。季劄明白徐君的想法,但季劄因還有齊國和晉國等大國要通路,作為國家和身份象征的寶劍須臾不能離身,不便把寶劍送人。他準備歸來時再把寶劍送給徐君,誰知幾年後,當季劄出訪歸來再次到徐國時,徐君已經逝世。季劄十分傷心,就驅車到徐君的墓前祭奠,随後解下身上的佩劍挂在墓旁的一棵樹上,黯然離去。後人為了紀念季劄,就在徐君的墓旁修建了一座方圓數百米,高十幾米的“挂劍台”。

這個故事說明,青銅劍還是當時諸侯國之間互相饋贈的重要禮品之一。勾踐滅吳以後,越楚接壤,兩國一度互為盟友。

在國君和貴族的交往中,有可能将寶劍作為交流互贈的禮品。著名考古學家、原中國考古學會會長夏鼎先生認為,春秋末年,晉聯吳抗楚,楚圖吳,互相報聘,故吳物入晉,而越器亦出土于楚都。勾踐滅吳後,越楚接壤,更有交流互贈的可能。

不過,參與過越王勾踐劍考古發掘的荊州博物館名譽館長、研究員滕壬生則認為:學術界流傳的嫁妝品和外交禮品的說法不足為據。他主張的是戰利品的說法,也隻有戰争才可能使這些王者之劍落入楚人之手。

當然,由于至今還在沒有人查找到有關這把越王劍的任何文字資料,上述的每一種觀點,都是在對部分史料分析的基礎上進行的大膽推測。其中,任何一種推測都有可能是“越劍楚出”的真正答案。

曆史的久遠,使上述的推斷略顯蒼白。也許,真正的答案是世人永遠也無法想象的。但是,随着時間的推移,真相終歸有一天會浮出水面。

是以,越王勾踐劍,這把極富傳奇色彩君王随身佩帶的青銅寶劍,為什麼會在千裡之外的江陵楚墓中出土,目前仍然隻能是一個未解之迷。讓我們期待着用新的考古發現來解開這個千古之謎吧。