文 | 愛貓小說家

春暖花開,又到了音樂節肆意的季節。

前幾天看到關注很久的樂隊開始進行複工演出,激動之餘想到等北京能辦演出了,也許屬于‘樂隊’的夏天就來了。

高中時候日子過的煎熬喜歡聽民謠,期期艾艾地唱着生活的苦楚,小小年紀裝作很懂的樣子。

大學時候就開始通過看樂隊現場來釋放壓力,跟着搖滾重金屬搖晃,總能傾倒出些酸苦滋味。

我知道的樂隊,有種魔力,讓人在一時間忘卻煩惱,揮舞雙手,隻顧當時的興奮不已。

他們的音域很廣泛,樂器互相碰撞出的曲調,能解千愁。

今天要分享的電影與樂隊有關,它的高分評價多出自于這一支真實存在的樂隊,讓很多人看完後熱血沸騰,侃侃而談。

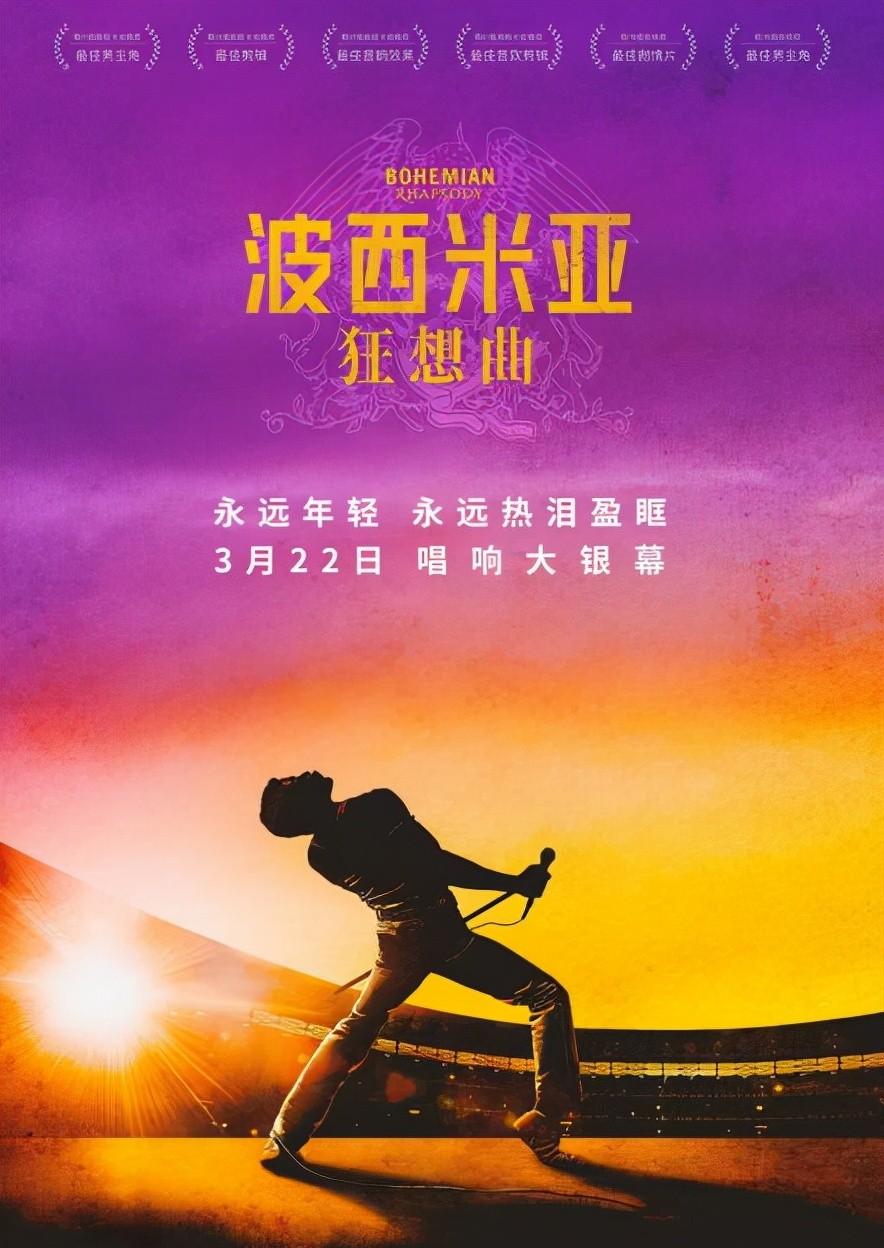

《波西米亞狂想曲》,是皇後樂隊衆多經典曲目中,最能代表Freddie音樂風格及其個人特質的歌曲。

【“波西米亞”(Bohemian)原指捷克地區,後來特指一群反社會傳統、專注藝術的人群,以及一種浪漫自由的藝術風格;“狂想曲”(Rhapsody)來自于音樂術語,特指一段由不同章節組成的、風格流派各異、情緒節奏不斷變化的音樂;也用來形容情緒的爆發。】

想必80年代的朋友應該特别了解這個樂隊,我是在之前追樂隊的時候深入了解過,可他們的音樂卻到現在,一播放會讓大家都跟着哼起來。

于是這部電影,就是圍繞這支樂隊為主題的‘青春回響’之作。

《波西米亞狂想曲》是對皇後樂隊、傳奇主唱Freddie Mercury以及他們音樂的緻敬盛宴,這是一段充滿愛、痛苦、接納和音樂的旅程。

Freddie Mercury曾是希思羅機場的一名普通搬運工,對音樂滿腔熱血的他,與Brian May,Roger Taylor和John Deacon組成皇後樂隊。這個殿堂級樂隊的從無到有,從疏離到重聚,從低谷到巅峰,仿佛就是Freddie一生的縮影。在最後的日子裡,Freddie做了生命中最重要的決定——在音樂史上最偉大的“拯救生命”大型搖滾樂演唱會上,将所有熱血付諸于歌聲。

歌曲标題很好的诠釋了當代搖滾的藝術形态:猶如波西米亞藝術家般的特立獨行,以及激蕩的情緒表達。

有個小故事:

1990年,Freddie Mercury的身體已經衰弱到幾乎無法走路,他還在錄制自己人生中最後一張專輯。錄制專輯裡最後一首歌的時候,吉他手Brian擔心Mercury太過虛弱無法唱出歌裡的高音。在錄音室裡,Mercury隻回了一句“I'll fucking do it, darling”,然後龇着牙喝幹一大杯伏特加,完成了樂隊曆史上最完美的一次錄音。

巧合的是,這首歌叫“The Show Must Go On”。自知時日無多的Mercury,絕不想給自己和樂隊的音樂畫上句号。

一年後,主唱謝幕,但樂隊演出繼續至今。

于是在19年大陸引進這部電影後,我還是去電影院看了。

不能說電影拍得特别完美,但值得一提的是,我完全沉溺在這部電影中的演唱會裡,和Freddie一起縱情高歌,唱響經典。

皇後樂隊(Queen),英國搖滾樂隊,1971年在英國倫敦成立,由Freddie Mercury、Brian May,Roger Taylor、John Deacon組成。

1973年推出首張錄音室專輯《Queen》。1975年發行的專輯《A Night at the Opera》讓樂隊取得了商業突破。1977年發行的單曲《Bohemian Rhapsody》獲得第1屆全英音樂獎最佳英國單曲。1980年單曲《Crazy Little Thing Called Love》和《Another One Bites the Dust》先後取得了美國公告牌百強單曲榜冠軍。1981年發行精選集《Greatest Hits》,該專輯成為英國銷量最高的專輯(超過600萬張)。1985年在“Live Aid”的演出讓樂隊再次引起人們關注。1990年獲得全英音樂獎傑出音樂貢獻獎。1991年11月24日,Freddie Mercury去世。1995年發行樂隊最後一張錄音室專輯《Made in Heaven》。1997年,John Deacon退休,樂隊餘下成員Brian May,Roger Taylor繼續以樂隊形式發展。

2001年入駐第16屆美國搖滾名人堂。2002年在好萊塢星光大道留名。2009年,單曲《We Will Rock You》和《We Are The Champions》被格萊美名人堂收錄,2018年獲得第60屆格萊美終身成就獎,同年樂隊的傳記電影《波西米亞狂想曲》打破音樂傳記類電影票房紀錄。

這部電影,不能用極度專業的眼光去評價它。

光是這些獎項和這支樂隊曾經、甚至現在還在創造的輝煌,都應該閉着眼給個四星。

這部電影,是隻關于皇後樂隊主唱Freddie Mercury的傳記電影,主唱是主角,其他成員的經曆都沒有太涉及。

如果單說這樣的故事背景,我倒覺得電影拍得還不錯。

電影最後Live Aid的場面是不是震撼到了?我去了解之後知道,“電影隻講述到1985年的Live Aid,之後Freddie和Queen發行了《A Kind Of Magic》 (1986), 并在當年完成了樂隊史上規模最大最成功的世界巡演,之後是《The Miracle 》(1989), 《Innuendo》 (1991) 。他個人與上個月剛剛去世的世界上最偉大的女高音歌唱家之一、來自西班牙的卡巴耶發行了史上第一張搖滾古典跨界專輯《Barcelona》(1988),同名歌曲成為1992年巴塞羅那奧運會主題曲,成為傳世經典。Freddie去世後,根據Freddie生前遺願,樂隊成員整理了他生前錄音片段,發行了皇後樂隊最後一張錄音室專輯《Made In Heaven》(1995),之後三位成員發行了一首單曲《No One But You (Only The Good Die Young》紀念Freddie。

之是以選擇隻講到Live Aid,大概是因為皇後樂隊的成員不想将Freddie最後備受病魔折磨和死亡的痛苦在世人面前再現,這對于他們而言是永遠無法愈合的傷痛,拍下去,他們大概會再次徹底崩潰。而Freddie本人當年也是不願讓世人知道自己痛苦的樣子,盡管他堅持出鏡拍攝MV,甚至是最後走都走不動時拍攝了These Are The Days Of Our Lives。”

看到有很多皇後樂隊的粉絲的一些科普,讓我對主唱Freddie有了更深刻的認識,以前都是從一些無良媒體那裡去道聽途說他的故事,後來看了傳記才知道他的人生有多讓人感動。

我喜歡看紀錄片,也喜歡聽現場,于是《波西米亞狂想曲》是用記錄Freddie的人生經曆做簡單故事線,後面支撐的,是強大的皇後樂隊所有原聲音源。

電影更是講述了皇後樂隊本身的人生觀、世界觀、價值觀,他們都是傳統的、受過良好家庭、高等教育的英國紳士,他們亦是普普通通的人,人生經曆和我們沒差,隻是那個年代國外也正遭受這對同志‘精神病’化的拯救中,無人能真的去幫誰說話,我們現在能看到的,也隻是當時的一點皮毛。

它盡力還原與所存影像幾乎無差的服飾、妝容,制作背後的辛苦隻為電影上映時的激情熱烈,也為了儲存他在我們心中最年輕、最熱淚盈眶的瞬間。

皇後樂隊的歌曲演唱到今天,我每次在大街小巷聽到時,都會想起這部電影。我從來都是通過影像去了解出色的人物,可電影中的這個人,像是重新出現在這裡,他在舞台上奔跑、演唱、用力揮汗,就像是在與曾經那個對抗掙紮、不斷和解尋求救贖的自己互換人生,到最後,他還是那個腦子一轉就能寫出歌詞的Freddie。

他唱:

"與其苟延殘喘,不如從容燃燒。(It's better to burn out, than fade away) ”

編劇則從他身上摘下了各種标簽,将其莊重工整地交給所有觀衆。

到頭來,我們看到的還是最純粹最善良的影像刻畫。