新音樂産業觀察原創文章,未經授權謝絕轉載

作者 | 明小天

今年6月《隐秘的角落》爆火之後,貢獻了大量新梗。“帶你去爬山”、“把你寫在日記裡”、“踩髒你的小白鞋”和“給你演唱《小白船》”更是成了當代網友的四大人生噩夢。

不僅如此,劇中配樂也被無數網友提起,引發熱議,為這部作品配樂的作曲家丁可也被冠以“陰樂人”的名号。

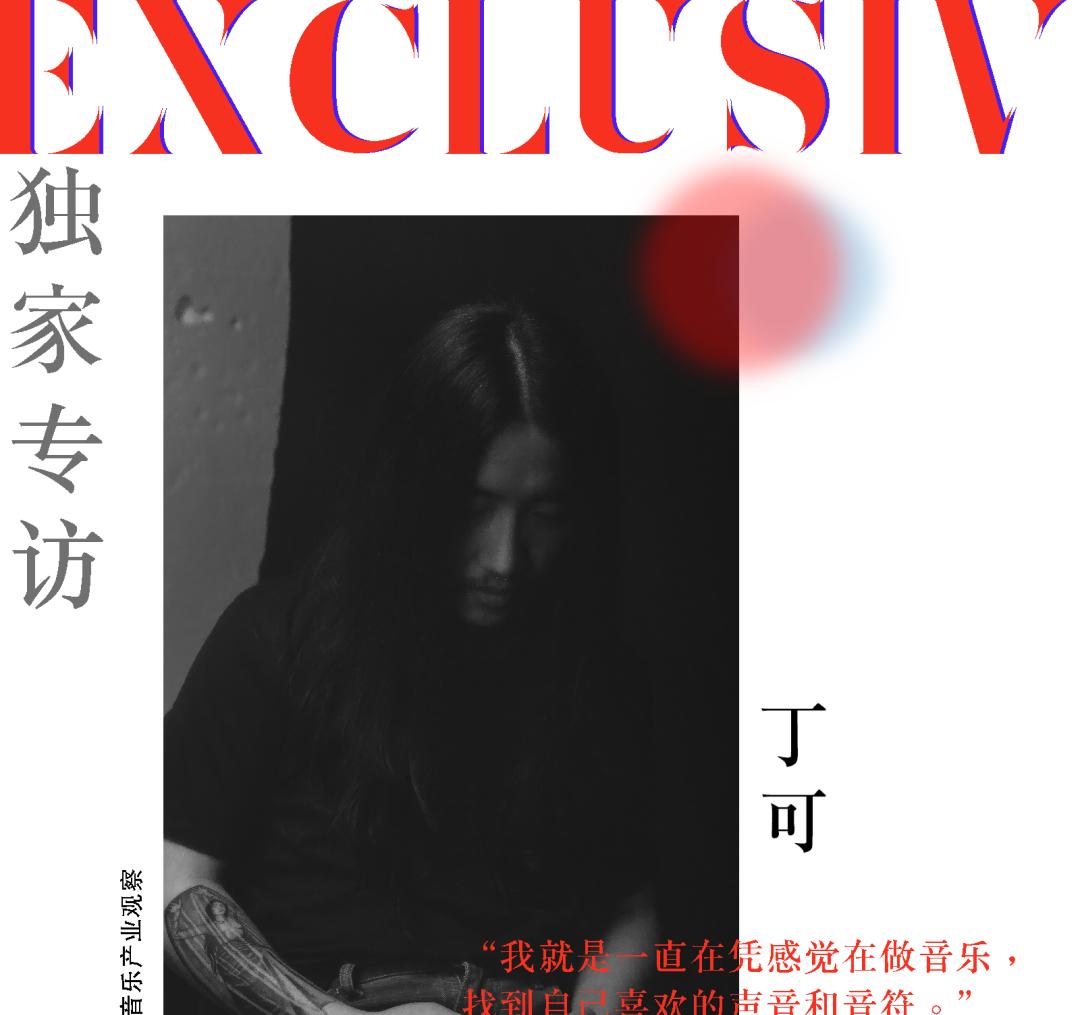

丁可近照

雖然網友紛紛表示“太驚悚”,但熟知他的人卻并不意外,因為這的确“太丁可了”。從金馬獎和金像獎的《踏血尋梅》到北京電影節《日光之下》,丁可以極具辨識度的電影配樂赢得觀衆和評委的心。

甚至早在2011年,他的作品《If》就因為其獨特的嗓音和極簡的音樂風格受到大家的追捧。時至今日,還有人聽完之後去網上提問:“丁可是男生還是女生?”

<h1 class="pgc-h-arrow-right">讓音樂抽離電影</h1>

從四年前到法國之後,丁可一直有一個習慣——在一天快要結束的時候,獨步去塞納河邊散步。即便是在為《隐秘的角落》配樂的半年時間裡,這個習慣依舊在保持。

今年端午節,正值《隐秘的角落》大火,丁可在微網誌去自己常去的河邊拍了照,配文“把手伸進來”。70條評論裡,點贊最高的熱評是“丁老師有吓到我這個終極恐怖片愛好者哦”,并發了一個“抱抱”的表情。

網友之是以有如此大反應,因為“把手伸進來”是《隐秘的角落》原聲帶中的一首作品。在長達兩分三十二秒的音樂裡,電子的聲音配着人聲的低吟,重複述說着某個動機。電視劇畫面裡,是張東升和朱朝陽擦肩而過,張東升輕聲對朱朝陽說,“你就不該來我這兒”。

《隐秘的角落》專輯封面

看似毫無關系的兩個場景,被丁可冠以“把手伸進來”的題目,丁可自言這是在配樂時的一點兒趣味。他十分熱衷于為自己配樂作品起标題,諸如“放進去腌制幾天”、“生活的技術細節”、“佝偻的枝桠”,将這些看似無關的意象鋪陳開來,便是一首首長詩。

“可能我覺得這樣會和劇情或者影片本身既有關聯但又能有一定的距離感,同時我也希望這些音樂都能脫離電影單獨存在。是以我會去感受音樂本身,然後結合劇情做一個比較詩意的解讀”,丁可告訴新觀,通過短小的标題,似乎能實作作曲家與觀衆的進一步對話。

這種趣味是從2017年《暴雪将至》開始的。與《隐秘的角落》配樂相似,在為這部作品配樂時,丁可使用了許多實驗元素。與之不同的,是丁可為了營造一種陰冷的氛圍,特意選擇工業電子元素,尤其是增加了低緩幽沉的弦樂用以塑造一種缥缈與抽離感。在這部作品中,“黑暗的豎井”、“夢裡的渣滓”,這些意象的使用同樣讓音樂更能成為音樂本身。

《暴雨将至》專輯封面

這些标題的加入不是空穴來風,事實上,為了讓配樂更獨立,丁可在這方面也是十分挑剔的人。“我挺挑劇本的”,丁可說,“我希望音樂能夠有很大的可能性和想象力的空間,能夠賦予影片特别的美感或者是參與到角色之中。”丁可直言,如果讓他接的配樂僅僅具有功能性,成為電影的附庸,“那種音樂我就沒興趣做了。”

在丁可看來,雖然從事配樂工作和自己出一張專輯是兩個概念,“配樂音樂永遠會給你一個時間節點,一般都會在兩個半月之内完成,而自己的專輯就比較随性”。而且随着電影的不斷剪輯,音樂也需要一遍又一遍的調整,其中的工作屬性更濃,也需要更高強度的寫作。

但他依舊想讓配樂不僅僅是工作,更是自己辛苦打磨的一首首作品。想讓自己的音樂做得更好,就需要對自己每一首作品負責。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">讓自我抽離名利場</h1>

《隐秘的角落》爆火之後,丁可的邀約也增多了,但他并不喜歡參加各式各樣的活動,他的低調有目共睹。丁可自言自己“出圈”之後的生活并沒有發生變化,他依舊會在某個夜晚去找朋友喝酒,淩晨去塞納河邊散步,中午起床,畫畫、彈琴、唱歌。

在渴望成功的時代,丁可是個低物欲的人,他似乎對一切都沒有太多強求:《踏血尋梅》電影原聲及插曲分别提名金馬獎與香港電影金像獎最佳電影音樂與最佳電影歌曲,他說“得獎是好事,會很開心,不得也無所謂”;被問及如何看待商業和藝術之間的平衡,他直白回答“不用去平衡,喜歡做什麼就做什麼,反正我也活的還行。”

丁可

丁可喜歡活在當下的狀态,他有自己關注的事情。

他喜歡做菜,最喜歡邊喝酒邊看電影,或者邊喝酒邊和女孩聊天,他也會交很多新朋友。一位三十歲成為廚師的巴黎朋友對丁可影響頗深,他們愛好相同,都喜歡做菜。這位朋友最喜歡的地方是每個國家、每個新城市的菜市場,他會在每個賣香料的攤位上停留很久,用手捧着讓每種香料的味道灌進他的鼻腔,這是他認為特别幸福的事情。這位朋友發明了很多菜,就像是一件件藝術品,他是丁可見過的最真切活在世界上的人。

“真切的生活”也讓丁可更關注身邊的事情。2012年,丁可去蘇州參加活動,與昆曲藝術家呂成芳同台,在得知呂成芳老師的兒子喜歡自己的音樂後,丁可主動在自己專輯《Island》寫上“陽光永伴”送給他。呂成芳說,“丁可事先不知道‘陽’是我兒子的名字,兒子當晚伴着他的聲音入睡”,丁可在微網誌記錄了這個故事,并寫道:“這個世界,人總要留一片夢境給自己,要不如何能有勇氣猙獰地活着。”

雖然自言“猙獰地活着”,但與音樂中孤獨、陰郁的聲音不同,朋友卻總用“溫柔”形容他。一位電台主播朋友評價丁可,是“一個特别單純的人,低調,謙遜,真誠,這是我在他身上感受到的最大魅力。那種感覺有的時候也很像一個孩子,清澈、透明,溫柔中又帶着一點羞澀”。

抽離名利場之後,丁可依舊是一個真實的人。與得不得獎、成功與否相比,在菜市場捧着香料使勁聞的巴黎廚師朋友、聽着他歌曲入睡的小男孩,更能打動他。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">讓身體抽離已知場域</h1>

丁可從小生活在廣西柳州,這座小城是柳宗元詩裡常出現的地方:“宦情羁思共凄凄,春半如秋意轉迷。山城過雨百花盡,榕葉滿庭莺亂啼。”丁可也有一種中國古詩詞裡的文人情懷,他音樂裡傳遞的多是陰雨霏霏。

丁可國中時代(圖檔來源見水印)

丁可自言是“悲觀主義者,但大方向保持樂觀”,他告訴新觀,“我接受了生活就是永遠會一地雞毛,永遠會有掃盡不了的問題,麻煩、痛苦接踵而至,我也常常疲憊不堪。但我覺得親密的人,和保持一種創造的狀态,新的體驗,都會帶給我很多希望。”

他的文人情懷還表現在不斷的漂泊裡。

從國中起,丁可就喜歡搖滾樂并開始和夥伴組樂隊,大學從柳州來到北京,他終于有更多時間與志同道合的人一起玩音樂。在北京通州的雲景裡,一群來自柳州的年輕人每天活得雲裡霧裡,丁可和朋友組了離子寵物樂隊,旅行團樂隊主唱孔一蟬說,“那時候的我們認為那不是我們,十五年後的今天,……我認為這才是我們”。

來到北京,丁可開始參加音樂節和各種演出,也漸漸轉向音樂創作。他的音樂自成一派,特别打動人,2012年的專輯《Island》是丁可風格的成型之作,裡面收錄的《If》更是讓許多人念念不忘。在此之後,他還開始寫作影視劇配樂,《踏血尋梅》是丁可早期的配樂作品。也是從那年開始,丁可做了許多舞台劇配樂,他為先鋒話劇和實驗舞劇配樂,與學院派作曲家合作,但令人驚訝的是,他從未學過配樂知識。

丁可說:“我就是一直在憑感覺在做音樂,找到自己喜歡的聲音和音符。”但他也覺得擁有這種學習模式是幸運的,“我非常慶幸我是非學院的,是憑興趣開始創作。對我來說是先有音樂,才有規則,規則是後來的人整理的。”

丁可開始系統學習音樂理論,是從四年前前往法國開始的。丁可想感受不同的文化氛圍,但實際上這個想法從丁可第一次看到法國電影《巴黎野玫瑰》時就已經開始了。早在中學時代,丁可看了第一部法國電影《巴黎野玫瑰》,第一次被法國電影強烈的觸動到,“裡面的美學氣息以及音樂,都讓我迷戀得一發不可收拾。”是以,雖然在北京有自己熟悉的圈子和生活,但漂泊者的宿命似乎也在催着丁可換個生活環境。

丁可和外國樂手合作錄音

來到法國後,丁可直言“這裡對人性的尊重和包容是我原來沒有辦法想象的,人們都遵從着自己内心的精神胚胎生長着,形态各異,卻十分迷人。”也正是在這裡的經曆和閱曆,讓丁可的思維和對“創作”的了解發生了很大的變化,而這些了解也集中展現在丁可的音樂中。

曾經學習畫畫的經曆,也讓丁可将自己的音樂劃分成幾個不同色彩。他将自己 2007年到2011年的作品劃分為白色,2013年左右開始關注醜,作品變得殘酷起來。來到法國之後,2016年《漆黑的海上》開始,丁可漸漸回歸于情感和柔軟,“但是根本的東西已經改變,變得更黑色一些”,丁可說,《隐秘的角落》的顔色與2016年相比又有了不同,“在我這裡就和那張封面一樣,是一種幾乎是黑的卻能夠看到模糊的影子的狀态。”

丁可和他的繪畫作品(來源見水印)

而今年丁可寫作的另一部配樂《日光之下》,則剝離了傳統樂器的桎梏,以人聲作為主要樂器,丁可試圖通過吟唱構架一種審判感,用上帝視角觀察正在發生的一切故事。丁可以一種“回到原點”的感性認識,去感受畫面與聲音,有點兒像坂本龍一在森林裡用樹枝敲石頭、在兩極的冰河裡垂釣聲音,法國的生活給了丁可更多不設限的可能性。

從柳州到北京,再到法國,丁可的漂泊之旅像是瓦格納筆下《漂泊的荷蘭人》。丁可告訴新觀,他從小到大感受過非常多次所謂“異鄉”的體驗,而這些異鄉的體驗也帶給他很強的适應能力和新的體驗,地點的不斷更換,會讓他不斷有機會收拾行囊重新出發,并且對于自我身上舊有之物有新的審視。

不論是音樂上的與衆不同,或是身體上的不斷漂泊,丁可始終以一種異鄉者的身份審視自己,在他者與自我之間不斷生發一種新關系。他不斷抽離已經得到的一切,有關名利、有關場域。這需要極大的自律,是一個不斷推翻自我又不斷建構的過程。

丁可常去的塞納河邊(來源見水印)

丁可是一個很有界限感的人,喜歡和公衆保持距離;但同時他也極接地氣,喜歡和朋友小酌幾杯;他是一個悲觀主義者,這些從音樂中可以窺探一二;但同時他也對生活飽有希望,也是一個自言有使命感的人,這種使命感更多是對自己負責,“我希望在活着的時候自己能一直創造各種形态的東西”;丁可孤獨,同時又熱情十足……兩種相反的特質總能同時在他身上共存,在他身上,我們可以窺探一個藝術家複雜又迷人的人性底色。

前幾年,央視做了一檔尋根節目,叫《客從何處來》,對于自我的審視與觀察,也一直在每個個體身上不斷得到展現,我是誰?我來自哪裡?我将去往何處?從本質主義到語言學轉向,無數解釋和思忖,但這些終極拷問似乎總是萦繞在我們心頭。

而“來自哪裡”這個問題,丁可并不擔憂。他既來自山川湖泊,也來自城市街頭,他是異鄉者,但又比誰都清楚自己來自哪裡,該去往何處。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">對話丁可</h1>

新觀:有人對您音樂風格的評價是“融彙了夢幻流行、極簡古典主義和後搖元素的獨特的音樂風格以及歌中流露出的電影配樂般的氛圍可以說令他的音樂目前在國内還是絕無其二的”,您是否贊同這個評價?

丁可:是不是獨一無二的我就不好說了,這個東西也沒法量化,如果你覺得是就是。以前剛開始做音樂的時候喜歡給自己加标簽,覺得自己是什麼什麼風格和主義,現在我也不知道我是什麼風格,我覺得可能什麼風格的音樂都有可能感興趣去做,我的取向和品味一直在随着時間變化,每個階段都不一樣。

新觀:但大家都會說您受極簡主義影響,您會是以更注重這個tag(标簽)導緻您越來越寫類似的音樂嗎?

丁可:完全不會,我現在的音樂我也不知道屬于什麼,反正和這個詞沒太大關系。我以後也會做很多不同類型的音樂。

《踏血尋梅》電影原聲帶封面

新觀:您當時是如何構思《隐秘的角落》這部作品的配樂的?

丁可:我是先拿到了劇本,但是我當時隻是大概了解故事。後來拿到剪好的視訊檔案之後我才開始真正進入創作的。但剪輯會時不時會有調整,每次調整他們會給我發新的版本過來,如果需要的話音樂再随之調整。電影音樂永遠會給你一個時間節點,一般都會在兩個半月之内完成。《隐秘的角落》是12集的劇集,體量也遠遠超過電影,前前後後用了半年左右的時間。

新觀:《隐秘的角落》之後網友把裡面的配樂稱為“陰樂”,還給您起了個名字叫“陰樂人”,您自己對這個稱呼持什麼态度?

丁可:我不是特别有所謂,但也挺好玩的。

新觀:其實今年除了《隐秘的角落》您還有一部《日光之下》的配樂,撇開配器的差異,這兩部的風格其實有一些共同性,您覺得兩者的相同點表現在哪兒?

丁可:随着我生活的變化,從《日光之下》我開始對電影音樂有了比以前更不一樣的感受和了解,加上我當時開始迷戀一些形态更突出的聲音,也更多的用感性去感受畫面,我的“趣味”也比以前更廣闊,是以從那個時候開始音樂會和以前很不一樣,也算是你說的“共同點”。

電影《日光之下》海報

新觀:這個“不同的了解和感受”具體指什麼?

丁可:從《日光之下》開始,我覺得對我來說,音樂它可以在一個電影中非常立體。它可以進入到某個角色,或者說它可以擔任某個角色。音樂可以運用它的聲音,用不一樣的音色、旋律以及它所建構的哪種形态,在劇中成為一個角色。

這個角色,你可以用很多方式去定義它。比如《日光之下》,我用了很多人聲,音樂出現的時候,它好像就是有一個“第三隻眼”,或者說是一個“上帝之眼”。這是一個區分于裡面所有角色的視角,都在窺探着這一切的那種感覺,日光之下,對我來說是這樣,應該是這樣的。

其實對于《隐秘的角落》來說,也有一點(這種感覺),就是當這個事情發生了,或者說這個主題表現出來的時候,“音樂”這個角色也出現了,它可能就像一個鬼魂,或者像一個靈魂,在這個東西的後面,我都不知道怎麼用語言去形容了。

※本文圖檔除特别注明及電影音樂海報、封面外,其餘均來自作者供圖

- 全文完 -