廣西壯族自治區柳州市自2010年至2021年,全民義務植樹達8441.6萬株,昔日光秃秃的柳東新區道路兩旁已然綠樹成蔭。 黎寒池攝(人民視覺)

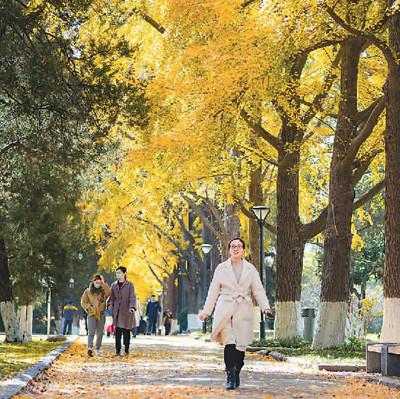

遊人在江蘇省南京市玄武湖公園銀杏樹下遊覽。 蘇 陽攝(人民圖檔)

近年來,甘肅省張掖市甘州區面對風沙肆虐的砂石灘,采用“改地适樹”之策,組織40萬市民每年義務植樹,依托山水林田湖草生态保護修複項目,将昔日亂石林立、滿目瘡痍的黑河亂石灘變成6萬畝的張掖城市森林公園,市民們駕車觀賞公園美景的同時,還可以感受清新空氣帶來的幸福感與獲得感。 王 将攝(人民視覺)

生産、生活、生态,中國人的“三生”中,樹木、森林休戚與共。

中國樹木資源豐富,自古以來,樹就與中國人的生活息息相關,其中既有人工栽植的喜聞樂見的桃、李、杏、梅、棗之果樹,又有漆、桐、桑、柏、榆之建設用樹,還有中國特有的珍稀孑遺樹種銀杏、水杉、銀杉、紅豆杉、鵝掌楸等樹木。

寄托人們美好情感

人工栽植的樹木講究時令,在中國現存最早的農事曆書之一《夏小正》和唐朝的《四時纂要》、清初的《授時通考》等典籍中均有關于樹木栽植須按照農時節令有條不紊進行的記載。樹木及其果品不僅用來滿足人們基本的物質生活需要,也融入到了人們的精神生活之中,很多樹種及其果實都被賦予了美好的寓意和象征意義。《山海經》中記載的扶桑、若木、建木,就常被人信仰作溝通天和地的神樹,反映了先民樸素的天人合一、與自然和諧的理念。

從《詩經》中的“桃之夭夭,灼灼其華”,到北宋王安石的《元日》“千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符”,從陶淵明的《桃花源記》到白居易的《大林寺桃花》“人間四月芳菲盡,山寺桃花始盛開”,這其中既有人們對于桃之祥瑞寓意的肯定,也有對于讴歌理想生活的桃之意象的贊美。

作為中國最早種植的常見果樹之一,桃樹不僅以其豔麗的花朵受人喜愛,其果實之延年益壽功能也在很早就被發現,《神異經·東荒經》《漢武内傳》的神話故事中均有關于此的記載,《詩經·魏風》中載有“園有桃,其實之肴”,西漢時期的《汜勝之書》和北魏的《齊民要術》中還載有将不同樹種作為砧木結出果實的對比,并總結出“桃上接杏則肥”等嫁接技術要點,明代已有以桃為主題的專著《水蜜桃譜》。

除此之外,與桃有關的民俗和諺語在中國的文化中也多有展現,明代《樹藝篇》中記載有“桃符壓邪”,在當時還有“桃三李四梅子十二”等關于桃李梅等果樹栽植的諺語。

作為中國主要經濟樹種之一的漆樹,早在《尚書·禹貢》中就有記載,它是兖州、豫州的貢物,《史記·夏本紀》《舊唐書》《宋史·地理志》等書中也均有貢漆的記載。《詩經》中雲“樹之榛栗,椅桐梓漆,爰伐琴桑”,表明早在周朝的時候,漆樹的栽植就已經非常普遍、并已形成規模,漆林的稅收是當時主要經濟來源之一。

在中國的曆史中,漆樹一直充當着重要的生産資料,漆液也是常用的建築和家居裝飾材料,《周禮·春官》中有最早的關于“以漆塗器”的記載,明代黃成著有漆藝的專著《髹飾錄》。

此外,漆還可用來制作兵器、飲具、祭器、衣冠等,《廣雅疏證》《本草綱目》中還有對于漆樹的藥用記載,可見漆樹用途之廣泛。古詩中,也常用漆來形容戀人、朋友、手足之間的親密情感,如杜甫詩雲“天下朋友皆膠漆”。漆樹還常用來與禮樂之器物結合,後人常用“梓漆”代指琴瑟。

珍稀樹種得到保護

縱觀中國樹木的栽培史,這些人工栽植的樹木對人的生産、生活産生了深遠的影響。中國樹木中,具有代表性的,恐怕就是那些中國特有的珍稀孑遺樹種了。

銀杏是中國特有的第四紀冰期後唯一的孑遺樹種,已在地球上悄然存活了上億年。歐美、日本、北韓等國現存的銀杏均從中國引種栽培。

在《史記·司馬相如列傳》中,有“華楓枰栌”之記述,“枰”即為銀杏,後世還将其稱為平仲木、枰仲木、鴨腳樹、公孫樹等。

在宋代,銀杏開始從南方移植到北方。銀杏果實顔色清雅,味道淡甘微苦,可用作茶食,也常作為珍貴的禮品用于友人之間的饋贈,裝點着文人詩情畫意的生活。黃庭堅有詩雲:“安得攜手嬉,烹茶煨鴨腳。”元代以後,銀杏大多作為果樹和園林造景使用。《食物本草》《本草綱目》中都有銀杏果實藥用的記載,清代的《授時通考》中則有銀杏從地域分布到栽培技術的詳細的介紹。自20世紀80年代開始,銀杏的經濟價值越來越受到重視,中國許多地方開始規範化種植以及對銀杏種、皮、葉、花、果實、木材等全産業鍊的開發利用。

同為植物王國“活化石”的水杉,也是地球上的老“居民”了,曾一度被認為已絕迹,直到20世紀40年代才由中國的林學家在湖北、四川交界地發現,當時成為轟動國内外植物界的重要事件。水杉在20世紀50年代引種到日本、美國等國家,現如今已在全世界多個國家廣泛引種,得到遷地保護。水杉也常作為國禮贈予外國友人,代表着友誼長青等美好寓意,彰顯着其在國際交流方面的意義。

從廬山引種成功到确立水杉保護區,從用作園林綠化樹種到沿海防護林,從水杉樹種開發到栖息地保護,水杉從稀有到壯大可以說是新中國成立以來中國珍稀植物保護的典型縮影。

水杉與人們的生活聯系日趨緊密,位于北京植物園的櫻桃溝生長着中國北方地區面積最大的水杉林,常年吸引着大批遊客前來駐足觀賞。湖北利川更是把水杉定為市樹,并積極組織與水杉相關的文化主題會,促進發展交流。

人樹共生好生态

從遠古時期的孑遺樹種到現如今的城市綠化樹種,從高山針葉林到常綠闊葉林,從蒼翠松林到熱帶雨林,中國多樣的氣候帶和地貌蘊藏了豐富的本土樹種資源,并不斷接納來自異域優良樹種落地生根,繁衍不息。

林木資源不僅為中國的經濟建設發揮着作用,也為中國的生态文明建設提供保障和滋養,繪就了美麗中國的綠色基底。人們對樹木森林的态度,早已從早期的注重實用價值、文化價值向生态、經濟、文化價值的綜合效益轉變。

人們日益增長的美好生活需求也對生态文明建設和綠色發展提出了更高的期盼。良好的生态環境是最普惠的民生福祉,樹木、森林擔當起保護國家生态安全的屏障重任。

生态文明的建設不是一朝一夕就能完成的,需要久久為功。在中國樹木栽培和森林利用史中,蘊藏着豐富的人與自然共融共生的生态智慧,讓我們傳承和發揚好中華民族寶貴的文明智慧,堅持不懈營造出更為怡人的人與樹共生的美好生态。