3月2日上午,大陸規模最大的一次古沉船整體打撈與保護工程——長江口二号古船考古與文物保護項目在上海正式啟動,掀開這艘古船自發現後塵封了近八年的神秘面紗。這也是世界首個古船考古發掘、整體遷移、文物保護與博物館建設展示同步實施的項目。

考古發現

上海,自古以來就是海上絲綢之路的始發地和重要口岸之一,近代伊始更是迅速崛起,成為遠近聞名的國際都會和世界大港。而上海的長江口,正是處于長江“黃金水道”的入海口和中國南北海岸線的中心點。古往今來,在這繁忙的航線上和複雜的水域裡,埋藏有不計其數的水下遺珍和未解之謎。

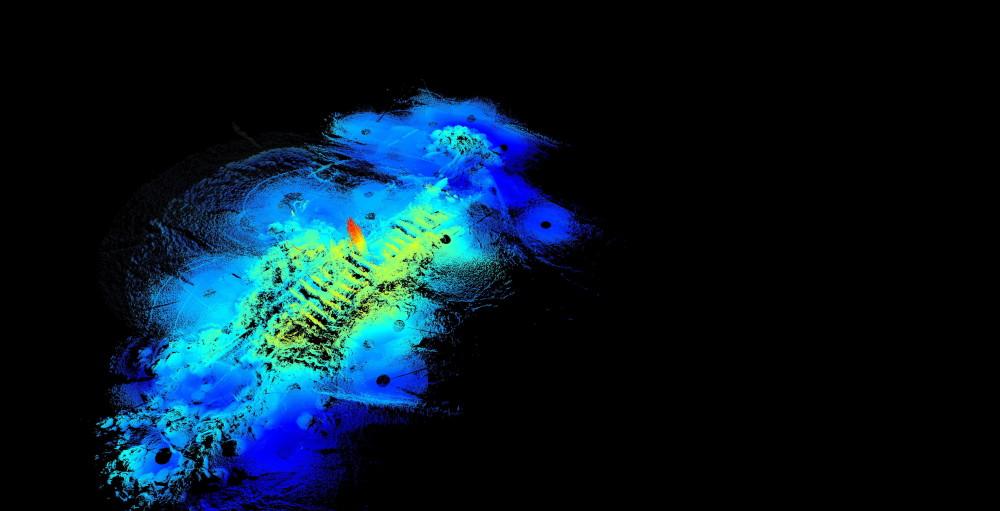

根據國家文物局的總體部署,上海市文物局2011年起啟動了水下文化遺産的普查工作,通過陸地調查走訪、查閱文獻資料等方式,收集到長江口水域150餘條水下文物線索。然而在這片能見度幾乎為零的江海交彙水域,探尋水下文化遺産猶如“大海撈針”。長期以來,渾水環境是中國水下考古發展的瓶頸,上海長江口水域尤其突出。為此,上海市文物局組織上海市文物保護研究中心、上海大學、國家水下文化遺産保護甯波基地等機構的考古工作者與科技工作者開展跨界合作,聯合攻關,自主研發了獲得國家專利的“渾水水域水下成像裝置”,開發了獲得上海市科學技術獎二等獎的“機器人水下考古裝備關鍵技術與應用”,以及運用無人艇、多波束、側掃聲呐、淺地層剖面儀和磁力儀等海洋物探掃測裝置,對長江口水域開展水下聯合調查。

功夫不負有心人。2015年,上海市文物局組織上海市文物保護研究中心在長江口崇明橫沙水域開展重點水下考古調查時,通過聲呐掃測等技術發現了一艘儲存較為完整的鐵質沉船,考古編号為“長江口一号”。經過水下考古潛水探摸,确認該沉船為民國時期的鐵質軍艦。随後考古人員擴大掃測和探摸範圍,又在該沉船北部發現另一艘體量較大、儲存完整的木質古沉船,考古編号為“長江口二号”。從此,拉開了解碼長江口二号古船的序幕。

水下探摸

為進一步摸清長江口二号古船的性質和年代,在國家文物局的高度重視和具體指導下,從2016年開始,上海市文物局牽頭組織國家文物局考古研究中心、上海市文物保護研究中心、國家水下文化遺産保護甯波基地和武漢基地、交通運輸部上海打撈局、上海大學、福州市文物考古工作隊等國内專業機構,每年對該沉船遺址進行水下考古探摸和多學科研究。經過六年多水下考古調查勘探,初步探明了長江口二号古船的基本情況。

長江口二号古船為木質帆船,确認年代為清代同治時期(公元1862-1875年),所在水域水深8-10米,船體埋藏于5.5米深淤泥中,橫向左傾約 27°。古船殘長約38.5米、殘寬約7.8米,已探明有31個艙室。沉船上部的尖艏、攬樁、主桅杆、左右舷、上甲闆等結構完整。從目前的勘測情況看,古船船型疑似為明清時期在上海水上運輸廣為使用的平底沙船。

通過選取前後其中4個艙室進行了小範圍的清理,均發現艙内有碼放整齊的景德鎮窯瓷器等精美文物,已經出水完整或可修複的文物種類多、數量大。另外,在船體及周圍還出土了紫砂器、越南産水煙罐、木質水桶殘件、桅杆、大型硬木船材、鐵錨、棕纜繩、滑輪、金屬鑽頭、鑽杆以及黑色礦物等大量文物。2021年7至9月,上海市文物局再次組織水下考古專業機構對長江口二号古船及周圍進行了水下調查,清理出了前幾次調查未發現的元代瓷器和高60厘米完整的豆青釉青花大瓶等大型整器。特别是古船中部分出水瓷器底書“同治年制”款,為古船的斷代提供了重要的依據。

價值意義

長江口二号古船,是繼35年前發現的廣東宋代“南海一号”沉船之後,中國水下考古又一裡程碑式的重大發現,是目前國内乃至世界上發現體量最大、儲存最為完整、預計船載文物數量巨大的古代木質沉船之一,是彌足珍貴的文化遺産,具有極其重要的曆史、科學和藝術價值。

考古工作是展示和建構中華民族曆史、中華文明瑰寶的重要工作。經過幾代考古人接續奮鬥,大陸考古工作取得了重大成就,延伸了曆史軸線,增強了曆史信度,豐富了曆史内涵,活化了曆史場景。長江口二号古船的發現,充分展現了考古工作以物論史、以史增信的曆史意義和現實作用。

從全國層面看,長江口二号古船為大陸這一曆史時期大型木質沉船的發現填補了重要空白;為“海上絲綢之路”和長江“黃金水道”的研究提供了重要實證;為“一帶一路” 、“海洋強國”和長江文化的建設充實了重要内涵;為“海上絲綢之路”聯合申遺增添了重要砝碼。

從上海層面看,長江口二号古船是近代上海作為東亞乃至世界貿易和航運中心的實物見證,為上海這座國家曆史文化名城豐富了文化内涵;為上海強化“四大功能”、深化“五個中心”建設、提升城市軟實力增加了文化自信;更為打響“上海文化”品牌、擦亮“江南文化”名片充實了文化資源。

從學術層面看,長江口二号古船儲存完整,船載文物豐富,對中國乃至世界的造船史、科技史、海交史、陶瓷史、經濟史等學科的研究具有十分重要的科學價值。

從技術層面看,長江口二号古船的水下考古工作在零能見度的環境下取得了關鍵性技術突破和成果,對全球開展河口海岸複雜渾水水域的水下考古研究提供了新方法,開辟了新思路,樹立了世界渾水水下考古技術的新标杆,是中國水下考古邁入世界一流水準的重要标志之一。

打撈遷移

近幾年水下考古調查顯示,長江口二号古船受水流沖刷嚴重,特别是随着長江口水勢流向改變,河床由淤積轉變為快速下切,緻使古船加速露出河床表面,船體面臨嚴重安全威脅。

為防止長江口二号古船遭到自然與人為破壞,專家建議需盡快打撈出水并移入固定場所進行考古發掘、文物保護、研究及展示利用。目前全球水下沉船考古的打撈方式主要有三種:一是提取船上文物後拆解打撈沉船;二是采用圍堰抽水進行考古發掘後再打撈沉船;三是特制沉箱将沉船、文物與其周圍海水、泥沙按照原狀一次性吊浮起運整體打撈。

由于長江口水體濁度極高,水下能見度幾乎為零,平潮工作時間又很短,無法完成科學的水下考古測繪、拍照作業;水下考古和建造圍堰所需時間和成本巨大,圍堰後考古還将長時期阻礙航道。而整體打撈則能以最短時間、最小成本、最大程度保留曆史資訊遷移沉船。是以,上海市文物局在充分聽取專家意見,評估沉船面臨的風險,綜合分析三種考古和保護方式,報經市委市政府和國家文物局同意後,決定對長江口二号古船采取整體打撈的方式,最大程度保護好這一珍貴的水下文化遺産。

2021年10月,國務院辦公廳印發的《“十四五”文物保護和科技創新規劃》中,将長江口二号古船列入中國水下考古重大項目。這是時隔15年後,大陸再次對水下古代沉船開展整體打撈。此前,“南海一号”于2007年12月整體打撈出水、轟動世界。

如何針對長江口二号古船及其周圍環境的特殊性,制定最科學、最安全、最高效的整體打撈方案?上海市文物局聯合交通運輸部上海打撈局等專業機構開展研究,多次分析借鑒廣東“南海一号”整體打撈經驗。由于長江口泥沙含量高且水流速度快,此次水下沉船打撈無法使用“南海一号”的整體打撈方法。

為此,負責此次古船打撈任務的交通運輸部上海打撈局,組織科研團隊開展聯合攻關,采用世界首創的技術方案——“弧形梁非接觸文物整體遷移技術”來打撈這艘古代沉船。此前,上海打撈局已經在今年1月使用該技術圓滿完成了海上等比例打撈試驗。

屆時,将以頂進發射機架驅動22根巨型“弧形梁”,在長江口二号古船底部形成一個巨大的弧形沉箱,沉箱長達51米、寬19米、高9米,可以把長江口二号古船及其附着的厚厚泥沙與海水“滴水不漏”的包裹起來,加上打撈裝置的自身重量,沉箱總重量近1萬噸。該技術特别結合了核電弧形梁加工工藝、隧道盾構掘進工藝、沉管隧道對接工藝,并運用液壓同步提升技術、綜合監控系統等目前全球最為先進的高新技術。同時,這些技術也是首次應用于文物保護和考古領域,真正實作了文物保護與科技創新的融合發展。依賴中國的高端制造能力,這樣的高科技方案可以最大程度地保護水下文化遺産的原生性和完整性,保障文物安全。

沉箱出水後,為了順利護送長江口二号古船到達黃浦江邊存放地,上海打撈局還為沉箱量身定制一艘“中部開口”的工程船,沉箱可以嚴絲合縫嵌入其敞開的中部。随後,工程船将“懷抱”長江口二号古船駛往目的地。按照計劃,長江口二号古船有望在2022年年底之前完成打撈與遷移任務。

此次長江口二号古船整體打撈遷移工程,內建目前世界最先進的打撈工藝、技術路線、裝置制造于一體,形成了史上最硬核的第五代打撈工藝,為當今世界前所未有。

保護利用

曆史文化遺産不僅生動述說着過去,也深刻影響着當下和未來;不僅屬于我們,也屬于子孫後代。保護好、傳承好曆史文化遺産是對曆史負責、對人民負責。

長江口二号古船儲存極其完整、船載文物數量大,足以支撐建成一座極具世界影響力的古船博物館。為此,2021年1月釋出的《上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目标綱要》中,将長江口二号古船博物館列為“十四五”上海市重大公共文化體育設施建設項目。目前,上海市委市政府已正式決定選址楊浦濱江上海船廠舊址,充分利用兩個老船塢和保留的曆史建築來籌建長江口二号古船博物館。

未來,作為曆史建築的老船塢也将“華麗變身”為沉船考古基地和古船博物館。考古人員将在這裡逐漸揭開這艘清代古沉船的諸多未解之謎。同時,它還将是一座活态的博物館,可同步開展考古發掘、文物保護和展示教育,以及考古與非遺活态體驗、國際水下文化遺産的科學研究等。

開展長江口二号古船考古、保護與博物館建設,既是大陸增強中國考古學特别是水下考古在國際考古學界的影響力和話語權,“努力建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學”的一次卓越實踐;更是上海踐行“人民城市”重要理念,推進文旅融合高品質發展的一次卓越實踐。上海将對标國際最高标準和最好水準,堅持把最好的資源留給人民,把長江口二号古船博物館打造成具有世界影響力的古船博物館、全球一流水下考古的研究中心、國際航運貿易中心的展示視窗和人民城市“生活秀帶”的文化地标,讓更多市民遊客體驗到水下考古的神韻魅力,領悟到中華文明的深厚滋養,感受到人民城市的溫暖表情。

作者:李婷

編輯:童薇菁

責任編輯:範昕

*文彙獨家稿件,轉載請注明出處。