鄭闆橋是家喻戶曉的清代才子,他少年時在家裡受父親鄭之本的啟蒙教育,18歲時離開興化老家,到真州(儀征)的毛家橋去讀書,結交了許多詩朋畫友。

揚州有一位文士李嘯村,曾經送給鄭闆橋一副對聯,寫的是:“三絕詩書畫,一官歸去來。”寥寥十字,概括了鄭闆橋的一生。

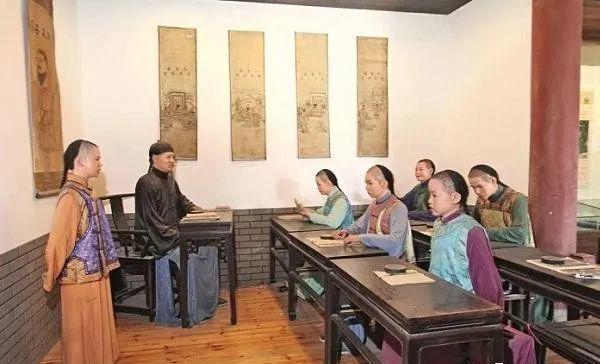

為了謀生,闆橋在26歲時,開始在真州的江村設塾授課,招收生徒。他在入仕後,追憶教書生活時寫道:

教館本來是下流,傍人門戶渡春秋。

半饑半飽清閑客,無鎖無枷自在囚。

課少父兄嫌懶惰,功多子弟結冤仇。

而今幸得青雲步,遮卻當年一半羞。

闆橋家境困難,自幼喪母,30歲喪父,繼而又失去叔父、妻子,是以他于教書之外,常以寫字作畫謀生。他起初并不以其為雅事,更不願以字畫為安身立命之業。他的前半生十分落拓寂寥,闆橋不願意一輩子做一個錦繡才子,年輕時曾多次赴考,均名落孫山。他一度心灰意冷,形迹散漫。

四十歲那年,闆橋又赴南京鄉試,中了舉人。後來他在鎮江的焦山上借宿苦讀,四年後中了進士,他非常得意,就畫了一幅《秋葵石筍圖》,還即興題詩道:

牡丹富貴号花王,芍藥調和宰相祥。

我亦終葵稱進士,相随丹桂狀元郎。

然而,由于闆橋生性不願趨炎附勢,是以一拖四、五年,也未得到什麼官職。直到49歲時オ被選為七品縣令,去山東範縣就任。範縣地處黃河北岸,他初來乍到,衙門頗為清靜。

他無所事事,作畫看花,飲酒解悶,不免引吭高歌。傳到門外,引起衙役議論,被呼作“狂官”。年長日久,闆橋對範縣浙漸有了感情。他關心民間疾苦,痛恨貪官污吏,往往形之詩歌。

闆橋已54歲時離開範縣,調到濰縣當縣令,連任七年。他剛上任,就趕上全縣大旱,民不聊生,四出逃荒。于是當機立斷開倉救濟災民。同時又大興工役,修城鑿池,招收遠近饑民做工就食,并令城内大戶開廠煮粥,救活不少難民。

沒想到因為這事得罪了上峰大吏和豪商富賈,朝廷到底以A錢中飽之嫌,罷去闆橋的官職。闆橋與濰縣父老已結下深厚的情誼,一旦要離去,百姓痛哭遮留,家家畫像以祀。闆橋的心情也十分沉重,他分别畫了竹、菊,同濰縣的官紳士民告别。在畫竹的題詞中,他寫道:

烏紗擲去不為官,囊橐蕭蕭兩袖寒。

寫取一枝清瘦竹,秋風江上作漁竿。

作者61歲時與官場告别,歸回興化,重操舊業,靠畫竹賣文謀生。數十年前,闆橋就在屋前栽竹,愛竹如命,不僅自己賞竹,還揮毫畫竹。當時他窮愁潦倒,無路可走,隻好靠賣畫糊口。闆橋在官場的激流中抽身退步,重返揚州賣畫,名氣已經很大了。遠近官紳士民,都向闆橋索畫,使得他應接不暇。

為了謀生,闆橋不能不收酬金,而且毫不含糊,不讓那些想占便宜者得逞。晚年,闆橋年老體倦,更不願在賣畫酬金上與人糾纏,幹脆标定價格。他賦詩一首,以詩謝客:

畫竹多于買竹錢,紙高六尺價三千。

任渠話舊論交接,隻當秋風過耳邊。

但是,闆橋卻不是見錢眼開,有求必應的。有不少豪門富商,為了賣弄風雅,點綴廳堂,求畫于闆橋,闆橋卻置之不理。闆橋所畫多為蘭、竹,因為蘭、竹不怕暴風驟雨、天寒地凍,這樣的本性最适合表現闆橋那種不為俗屈的淩雲豪氣。

他畫竹,有時寥寥數筆,隻畫一枝竹十五片葉;有時卻是密密一叢,滿幅皆竹。有時立竿于山坡崖壁,傲然挺拔;有時畫竹于狂風暴雨之中,不肯低頭。有時以蘭、竹置中心,或以石為背景,或以石為前景,互相烘托,前後呼應,變化多端,各盡其妙。

闆橋的書法,在清代也自成一家,不落窠臼,别有風格。他以真、草、隸、篆四體相參,創造出一種新體。闆橋自謙,把它稱為“六分半書”,意即此體比古代的八分書體,尚欠一分半。他的書法,雄渾清勁,書法中還滲入畫法,因而生氣勃發,甚得氣韻生動之緻。

闆橋的詩歌,取道性情,有感而發,言之有物,意境深遠。他讨厭拾古人之餘唾,力主直抒血性為文章,筆墨之外有主張,不做奴才文章,隻做主子文章。

晚年,闆橋和揚州八怪中的兩位畫家李第、李方唐過從甚密。他們以書畫詩文會友,互相協作、鼓勵、琢磨。在闆橋回揚州的第三年,三人一起作了《歲寒三友圖》,闆橋題詩道:

複堂奇筆畫老松,晴江幹墨插梅兄。

闆橋學寫風來竹,圖成三友祝何翁。

乾隆三十年,73歲的闆橋老人已經體倦力弱,但還往來郡城。在客中,他畫竹并題詩

宦海歸來兩袖空,逢人賣竹畫清風。

還愁口說無憑據,暗裡贓私遍魯東。

在詩的後面,他還特地寫上:“闆橋老人自贊又自嘲也。”就在這年冬天,闆橋與世長辭,葬于興化城東管阮莊。後人稱道鄭闆橋說:“闆橋有三絕:曰畫,曰詩,曰書。三絕之中又有三真:曰真氣,曰真意,曰真趣。