作者:煙寒若雨

文物是人類在社會活動中遺留下來的遺物或者遺迹,後人可以通過現在留存的文物獲知在自己如今居住的土地上數千年前發生過的事情,感覺過去、更好地了解自身,是一種非常重要的文化遺産。

不過,作為漫長曆史歲月的一種真實載體,文物的儲存和傳承并不是件容易的事。

由于由于時代變遷和各種原因,有很多文物并沒有被妥善保管下來令人非常遺憾。

還有一些文物則以各種離奇的身份存在而流傳下來,比如全世界隻有一件的虢季子白盤,是國家博物館的鎮館之寶,甚至在首批被列入大陸禁止出國(境)展覽的文物,是被人當作喂馬槽使用而保留下來。

而儲存在首都博物館的全世界僅存三件的景德鎮窯灑藍釉缽,在發現其價值之前則被用來喂雞,實在讓人哭笑不得。

與這些國寶命運相似,在浙江溫嶺有一塊被當做“搓衣闆”的文物,雖然它并不是特别珍稀的國寶,但是對于當地人來說,這件文物也是當地曆史文化的一份珍貴證明。

浙江省溫嶺境内箬橫鎮有一個名叫三房村的小山村,在當地打算把村外池塘填平的時候,一位村民注意到池塘旁一塊大石闆上隐約有些字迹。

他覺得這塊石闆可能有些來曆,便将它帶回村子,引得衆多村民都好奇地跑來圍觀。

就在衆人猜測這塊石闆的來曆時,村裡聞訊而來的一位老人認出了這塊石闆。

它是上個世紀五十年代時,為了興修村裡的水利工程從附近山上擡下來的,然而由于被人們發現上面有些文字,在不明其意的情況下,被認為是一塊古墓的墓碑。

村民覺得墓碑不太吉利,是以就将大石闆放在村外不遠處的池塘邊。

石闆上被雕刻下的字迹讓表面具有了凹槽,俨然一塊順手的“搓衣闆”,久而久之,來池塘邊洗衣服的村民們不避諱其來路,四五十年間都在使用它搓衣服。

這塊大石闆命運相當坎坷,被從山上搬下來後,被大家當做搓衣闆多年,而此次由于池塘被填,再次引起衆人注意。

不過由于村民并沒有意識到這一塊石闆的價值,這一次大石闆依然未能結束其多年“流浪”生涯。

它由于其外形方正,且沒有什麼損壞,被從池塘旁移出後,又被當做了鋪路的石塊。

就這樣,“搓衣闆”又變成了“鋪路石”繼續為村民服務着。

直到隔壁村的一塊刻字石碑被發現并被專家認定為是文物之後,三房村的村民就想起了這塊曆史同樣久遠的大石闆,也許同樣也是具有價值的文物。

帶字“搓衣闆”,竟意外發現是聖旨碑

他們找人把大石闆挖出來之後,仔細辨認上面的字迹。

雖然很多都已經磨損不清或者無法辨識,但是經過仔細檢視,大家看到了“奉天承運”幾個大字,還看到了“光緒”的落款,這款石闆果然是個古物無疑。

于是當時身為村主任的林菊明迅速聯系了鎮政府,又請了溫嶺市文保中心的專家來親自鑒定。

在仔細勘察過之後,專家鑒定為這是一道光緒年間發出的聖旨,其内容是光緒皇帝表揚溫嶺一位名叫林修的禦廚,頒發聖旨以示嘉獎。

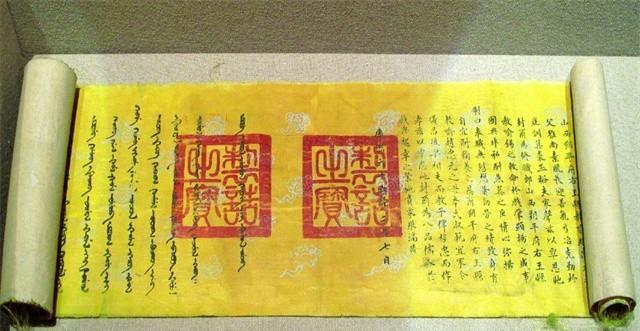

在中國古代,聖旨是中國古代皇帝下令或者發言的工具,是帝王權力的象征。

為了彰顯皇權的尊貴同時又為了防止被人輕易僞造,聖旨的制作十分考究。

聖旨本身均為上好蠶絲制成的绫錦制品,而根據頒發對象的級别不同,聖旨的軸柄也會有嚴格的差別。

清朝時,發給一品的為玉軸,二品為黑犀牛角軸,三品為貼金軸,四品和五品為黑牛角軸。

五品以上官員的聖旨多為五彩,五品以下則為純白绫,圖案則多為祥雲瑞鶴。

聖旨為了不易僞造,除了制作材質考究在圖案和布局上都各有講究。

以清朝聖旨為例,其兩端有翻飛的銀色巨龍作為防僞,另外其絹布本身必須印滿祥雲圖案,且開頭第一個字必須在右上角的祥雲上。

隻是到了光緒年間,由于朝政衰敗,本應為華麗錦緞的聖旨被粗糙的麻布布料所代替。

也正是由于聖旨的材質問題,其本身儲存不易,是以随着時間流逝,很多聖旨難尋蹤迹。

是以推測三房村這塊石碑正是當時接旨的人為了以示對皇上的尊重并将榮耀更好儲存下來,安排人把聖旨刻到了石碑上面,是以得以保留至今。

這塊石碑長80厘米,寬70厘米,厚5厘米,一面刻字,一面有‘獅子銜劍’的浮雕,專家将碑文拓印出來後。

經箬橫鎮政府黨政辦文史研究人員江文輝研究後,發現其内容是“一篇典型的“诰命刻文”,俗稱‘恩榮錄’。

“恩榮錄”,通常是因為某個人的某些出色表現,被皇帝或地方官員所嘉獎,為了公開這份功績,會寫一封感謝信或者賀電給這個人的家裡人表示對他本人的表揚。

這類内容通常是有正常行文格式,也就是我們俗稱的套話,“無需皇帝親自拟寫,隻需要把裡面的名字、稱呼修改一下,其他的話都是通用的,寫完後,皇帝朱筆簽發,表揚信就寄出去了”,江文輝說。

在這類聖旨裡,除了對本人進行表揚外還對其家人也進行稱贊,大意就是感謝他們教導有方。

這對當時的家族而言是很高的榮譽,顯示了這個家族的高貴地位,通常聖旨會被供奉起來,是光宗耀祖的憑證。

三房村的這塊石碑的内容顯示這封聖旨表揚了一個叫林修的皇宮禦廚,以及他的祖父林溥,祖母陳氏。

根據碑文内容顯示,這位林修并不是普通的禦廚,而是官至當時國家後勤部門——光祿寺署正的進階廚師,并不負責日常餐點,而是在當時的禦膳房裡重要場合,如國家設宴、官員餐會及皇宮祭祀獻福的時候才出手的大廚。

由于這種表揚性質的聖旨通常滿是褒獎之詞的官方套話,是以具體這位林修做了什麼才得到這樣的一份嘉獎,從碑文上看并無詳細記載,隻能推測是這位林修的某次宴會招待完成很出色而受到表揚。

這份石碑經專家鑒定為真品,從内容看,廚師出身的林修官從五品,但這塊石碑上有些不太符合正常的東西。

古代不同官階對應的吉祥圖案不同,從高至低依次為鶴獅錦、麒麟及赤尾虎錦、瑞荷錦、瑞草錦、葵花錦。

而出現在石碑上的獅子一般應當是二品大員,是屬于大不敬的越級行為。

不過結合碑文‘光緒二十四年拾壹月初六日’的落款日期看,這個問題也是合乎情理的。

落款日期是公立1898年12月18日,是戊戌政變後的三個月。

當時的光緒帝實際已經被慈禧太後囚禁,朝廷已是一片混亂,而這樣一份聖旨,不過是當時垂簾聽政的慈禧太後為了粉飾朝廷一片祥和氛圍而發,目的就是為了穩定局勢、收買人心。

不過對于當年溫嶺這種遠離京城之地,這份聖旨也仍然相當有分量。

接旨人在讓人雕刻聖旨的時候,不知道是為了故意炫耀,還是并不懂圖案不能随便使用的規矩,為了突顯自己家中在京城有人當官,就讓人在石碑上刻上并不屬于林修這個五品官員的獅子圖案。

他大概認為這塊石碑能在這個偏遠山村帶來一絲震懾力,這樣的行為在當時也是可以了解的。

而令人遺憾的是,從溫嶺市到箬橫鎮、三房村都并沒有關于林修這個人的相關記載。

雖然林姓在三房村是大戶,現在還有很多林姓村民,但是無論族譜或者老一輩都沒有人提起過這個人,是以石碑的來曆和林修其人其事都不得而知了。

從聖旨價值角度來看,從聖旨本身而言,根據其年代和内容有所不同,在幾千元到數十萬元不等。

年代越久的聖旨價值越高,并且聖旨内容涉及到的曆史事件越大,其價值也越高。

而在三房村發現的這塊石碑聖旨,已經不是原旨,并且從内容本身到年代所具有的文物價值也并不是很高,但這是溫嶺地區第一塊石碑聖旨,對于當地曆史研究還是有非常重大的意義。

并且對于三房村而言,雖然并沒查證到林修這個人,但這塊石碑确實出土于三房村,說明當地曆史上出過較為傑出的人,對子孫後代也是一種激勵。

當地的溫嶺博物館已經建成,館内陳列了很多反映溫嶺曆史的文物與資料,博物館希望能收集更多流散在民間的文物回歸到市博物館作永久收藏、保管和展示。

在得知三房村這塊石碑聖旨後表示想要收藏這塊石碑入館,不過目前三房村村民暫時将其留在村裡,希望讓村裡人,特别是林姓的後人都來看看,以起到激勵後代的作用。