幹性黃斑病變患者的福音要來了。

近日,深圳埃格林醫藥有限公司(以下簡稱“埃格林醫藥”)對外宣布,公司擁有自主知識産權、用于治療幹性黃斑病變的口服藥物EG-301,其IND申請獲得美國FDA準許,正式進入二期臨床試驗。據悉,這是世界上首款針對該靶點進行二期眼科臨床研究,以證明EG-301對Dry AMD的臨床療效。

埃格林醫藥是一個以人工智能(AI)為主要核心技術的創新型藥企。據介紹,EG-301是用于治療50歲以上的幹性黃斑病變的口服藥物,目前有完整的人體安全資料,并在動物實驗中證明其有效性。

幹性黃斑病變是老年黃斑病變(Age-Related Macular Degeneration, AMD)的一種(另一種是濕性),AMD是一種慢性不可逆的眼病,多發于50歲以上的人群中,會導緻處于其中的眼細胞受損,死亡進而導緻視力喪失。據統計,2020年全球黃斑病變患者約為1億人,其中幹性(Dry AMD)占總數的90%左右。

然而,目前沒有用于治療幹性黃斑病變的特效藥物,隻能通過讓病人服用維生素,鋅劑延緩病情,可以說是“一塊未開發的處女地,市場潛力無可限量”;濕性黃斑病變則能通過抗VEGF藥物及減少血管生成的手術治療使症狀得以改善。

值得關注的是,EG-301是基于埃格林醫藥自有的、基于AI驅動的藥物作用機制評估平台研發而成,後者對EG-301全新靶點,病機,眼内藥效,溶酶體藥代和開發風險進行了深入探讨和預測,顯示EG-301增強視網膜色素上皮細胞的抗炎和抗氧化功能,改善上皮細胞自噬體轉運功能,抑制上皮細胞補體活化,具有保護線粒體的作用。

已經被行業所證明的是,AI在提高新藥研發效率上具有顯著優勢。以此為思路,埃格林醫藥目前在美國搭建了以AI和藥物研究為核心的藥物創新平台。 該平台主要用來支援 AI 技術在藥物新分子設計與篩選、新制劑的研發和優化、藥物開發上的深度應用。

據埃格林醫藥聯合創始人兼董事長杜濤博士介紹,有别于市面上第三方公司的AI技術平台主要聚焦于靶點發現、化學合成等臨床前階段不同,公司已将自己的AI應用在開發階段,包括受到法規監管的毒理研究,藥代動力學和臨床試驗設計等。

不過,這也隻是埃格林醫藥在“高效研發”布局上的一環。此前,埃格林醫藥還以“老藥新用”的思路開發了創新藥物。一個典型的成果就是,公司在成立不到2年的時間就有一款創新性候選藥物EG-007已獲美國FDA準許,開展與靶向藥物以及抗PD-1抗體類藥物聯用治療晚期子宮内膜癌的III期關鍵性臨床試驗。該臨床試驗的主要目标是通過與EG-007聯用,來提高晚期子宮内膜癌患者對免疫治療的應答率/有效率。

36氪在采訪過程中了解到,杜濤博士在醫療領域經驗豐富,醫生出身的他曾在美國FDA任職新藥審評官員長達7年,後又在大型CRO和國際藥企任職高管,也從事過醫藥投資和醫藥開發與法規相關咨詢顧問,這些職業履曆讓他對無論是資本市場還是創新開發,還是新藥申報都有豐富經驗和深刻洞察。

2015年藥監局改革以及2018年港交所推出的18A新政讓創新藥成為了資本和創業者眼中的“香饽饽”。經過數年的觀望和考察後,杜濤也認為,目前的産業形勢已經“空前繁榮”,“人才、資本、技術等要素都具備了,要實作彌補中美醫藥工業的差距的目标,現在就該去做了”,于是在2019年正式創立埃格林醫藥。

與一般創新藥企業追逐熱門靶點(譬如紮堆PD-1)或大适應症(譬如押注惡性良性腫瘤賽道)的思路不同,埃格林醫藥制定了四條開發政策:關注臨床需求、面向國際市場、高效開發、迅速進入臨床試驗,并鎖定了在免疫類(含惡性良性腫瘤免疫)和眼科藥物兩大領域。

所謂關注臨床需求,杜濤博士和團隊将其鎖定到了“目前為止還尚未有藥獲批”的一線用藥領域,也可通俗地了解成“無藥可治”。這從埃格林目前的關心布局即可窺一斑。

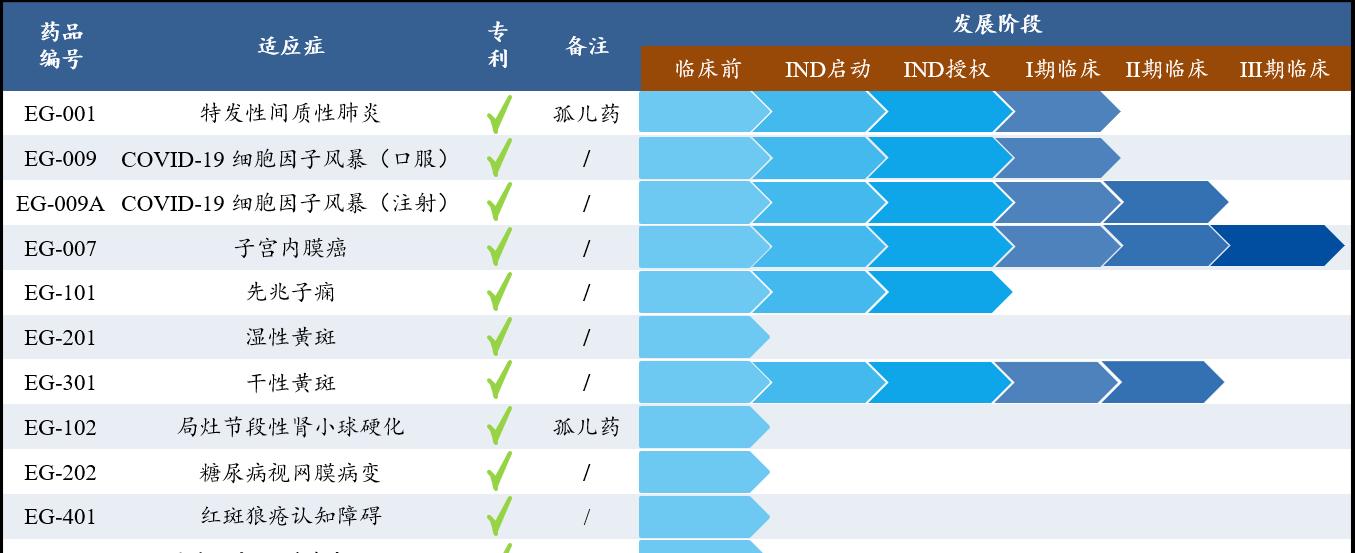

埃格林醫藥研發管線

以治療子宮内膜癌的EG-007為例來看,盡管免疫治療類藥物在子宮内膜癌的臨床試驗中占比超過60%,但仍普遍面臨免疫檢查點藥物應答率偏低的問題。據悉,動物實驗顯示EG-007可以增強抗PD-1/L1抗體的治療效果,将EG-007和免疫療法聯用,有望成為治療晚期子宮内膜癌的一線療法。

再例如公司自主研發的面向新冠細胞因子風暴的EG-009A。據杜濤博士介紹,人類白細胞分泌的細胞因子是對抗病毒的重要武器之一,但有時它們會“失控”,進而攻擊自身的器官群組織。新冠病毒感染中期階段,病毒大緻上已停止複制,中重度患者出現過度活躍的免疫反應,可能出現危害病人自身的“細胞因子風暴”,EG-009A可以對此産生抑制,進而治療中重度新冠肺炎。

目前在全球範圍内,目前包括美國EUA在内的準許藥物裡,沒有一個治療新冠肺炎所導緻的“細胞因子風暴”。目前,EG-009A有口服和肌肉注射兩個劑型,可以分别用,也可以聯合使用。如先給起效快的注射劑,快速提高血液藥濃度,然後用口服劑來保持血藥濃度,友善患者使用。

此外,杜濤博士介紹到,面向特發性間質性肺炎、先兆子痫、幹性黃斑、克羅恩氏等管線也都符合“無藥可治”的現狀,即便濕性黃斑有藥可醫,但目前的眼球内注射的用藥體驗也非常糟糕,嚴重的影響着患者依從性。

至于面向國際市場,這也與目前各大創新藥企紛紛出海的趨勢不謀而合。杜濤博士介紹到,受限于國内目前的醫保支付體制,創新藥定價勢必受掣肘,很容易在集采常态化趨勢下敗下陣來,如果有全球性的業務布局,這些問題便迎刃而解。也是以,埃格林醫藥從創立之初并制定了國際化的研發和市場政策,并在美國FDA率先啟動相應的申報程式和臨床試驗。

杜濤博士認為,在搶占國際市場的過程中,高效開發尤其重要,“這能直接決定你在很多病種上是一線用藥還是二線用藥”。

如何做到高效開發和幹淨利索,除了利用AI技術快速發現新分子外,他認為主要還有兩點:首先立足“高監管”市場的政策,確定在後續注冊審批過程中能被充分認可,實作快速獲批,“就以香港來舉例,如果一個藥品在美國或歐洲主要國家獲批,其在香港的注冊申報會非常簡單,大約幾周時間即可上市”;其次,要深谙政策法規,確定不走彎路。據悉,目前埃格林團隊有5位FDA的前審評官員,在法規方面的知識的積累可支撐團隊在“高監管”路線下快速前進。

在研究老藥的過程中, 埃格林醫藥團隊發現了多個與重要疾病相關的全新靶點。針對這些靶點,借助AI技術的應用,合成出了全新的藥物分子,“而這些新的藥物分子比老藥分子有着更高的活性和更低的毒性”,前文提及的EG-301便是這一思路的典型成果。

在此基礎上,杜濤博士認為,一定要快速推進臨床,“實驗室研究再完美,都有可能在後續臨床研究中功虧一篑,輕而易舉就浪費了幾年,快速推進臨床除了能節約時間,更能減少後續的沉默成本。”也正是因為這樣的行動力,目前埃格林已有多款藥物進入臨床,并與全球各大研究機構合作聯合開發,在同一梯隊的創新藥企裡,速度驚人。

他表示,“這個時代是中國醫藥工業高速發展、走向世界的時代,希望能不辜負自己有幸處于的這個時代,為中國醫藥工業做點事,思路沿着臨床價值鍊走,在未被滿足的治療領域持續産生突破。 ”

36氪也了解到,埃格林醫藥現已完成 Pre-A 和A輪融資,目前正在進行新一輪融資,以滿足新藥研發和臨床試驗的資金需求。