我們應該認識到,像“全國美術作品展覽”這樣的國展不同于一般的美術展覽,不但是因其規模大,涉及的藝術家數量多,需要通過評選才能入展,更在于其策展理念也與其他展覽有着明顯差別,參展作品的整體風貌應有着明顯的辨識度。

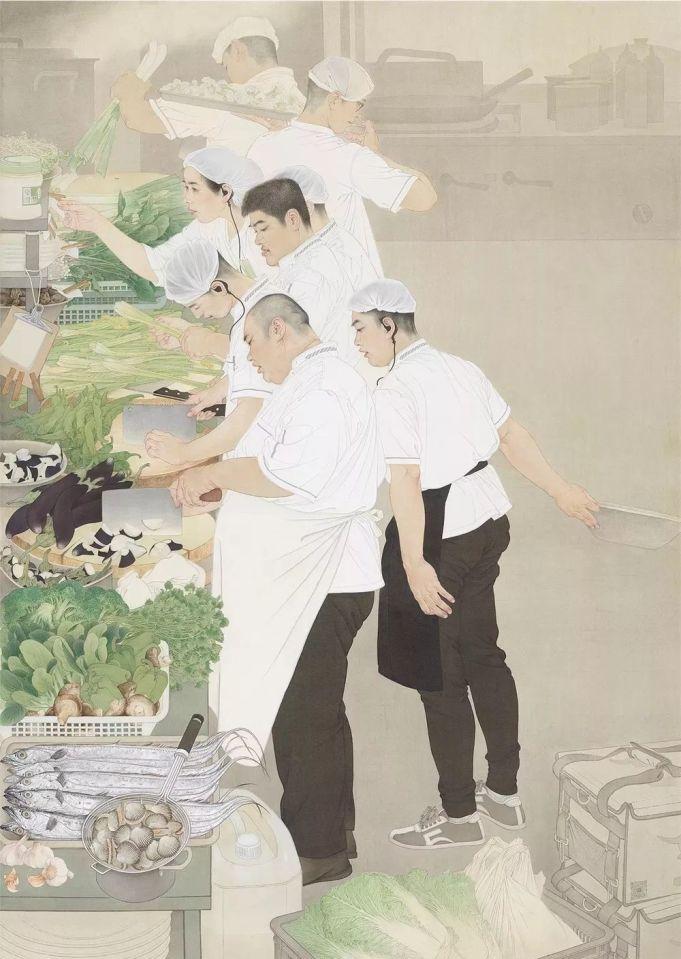

陳治 武欣

尖峰食刻

230cm×160cm

中國畫

近些年來,除了五年一屆的“全國美術作品展覽”之外,還有不少由中國美協或中國書協主辦的美術、書法展覽,可以将它們視為“全國美展”或“全國書展”的初級版,但這些同類展覽卻大同小異,辨識度并不高。國展所展出的繪畫作品有着許多共同點,比如題材豐富多樣,尺寸大到需要人們仰視;人物畫多為群像或者大合影那種,試圖以人多勢衆吸引人們的眼球;花鳥畫與山水畫細密之風盛行,一枝一葉的描繪不厭其煩;基本都是密集的滿構圖,普遍注重作品的形式感,看似關注現實生活,卻在立意上又較膚淺。由此形成的國展辨識度一旦被固化成一種不變的模式,一方面會有可能遮蔽藝術家本身的藝術風格與個性,另一方面也不利于國展整體水準的提高。國展作品的數量多了,随之而來的是同質化的作品多了,個性化富有創意的元素少了,單件作品的辨識度普遍不高,觀衆在看展時會因為似曾相識而産生審美疲勞,這些作品也難以給人們留下深刻印象。

李恩成

芳華

180cm×180cm

一些風格明顯的作者,為了上國展會用心去揣摩入選作品的形式與内容,國展模式在這些畫家那裡已根深蒂固,影響着他們的創作觀念與表現方法。這就導緻一些畫家的創作如賈平凹所言:“我見過一些畫家,隻畫兩種畫,一是商品畫,一是參加美展的畫。商品畫很草率,不停地重複,而參加美展的又是特大的畫幅,又都去迎合政治和潮流。”其實,美術家在力争入選的心态下進行創作,本身就是個問題。

言及藝術家作品的辨識度,我們不能僅僅了解為個人風格的不同,這種辨識度還展現在題材的選擇、手法的運用、理念的差異、視角的不同等多個層面,應該是差別于他人的一種個體差異性,既反映出藝術家的創新能力,也展現了他們的價值追求。對于一個藝術家而言,獨到的風格固然能夠提高其作品的辨識度,但一旦将其固化,也有可能成為束縛其創作的障礙,并不見得是件好事。

孫娟娟

對話

220cm×180cm

具體到“第十三屆全國美術作品展覽中國畫作品展”,縱觀其作品,仍舊沒有能夠在所謂的“國展模式”下有大的突破,辨識度明顯、給人留下深刻印象的作品還屬少數,題材、手法等方面的同質化現象仍然存在。不少作者還是希望以畫面複雜取勝,但這樣的複雜,因為主體與重點不夠突出,難以給觀衆留下深刻的印象,從欣賞者的角度來看,在觀賞一幅畫時,是不太可能一下子記住幾十甚至上百個人物形象的,由于主體不夠突出,結果留給觀衆的印象也基本上是一片混沌。事實上,那些視角獨特,與人們認知息息相關的作品更能引起觀衆的駐足關注。比如同樣是反映時代生活,《尖峰食刻》的視角就比較獨特;同樣是花鳥畫,《珍禽圖》展現了一種環保意識,《芳華》則在樸實中見雅緻;同樣是表現曆史人物,《梁思成與林徽因》就更能給人以親切感,展現出一定的文化品位;同樣是現實題材,《對話》在選題和表現手法方面也别具一格……可惜此類作品隻是少數。

黃榮波

梁思成與林徽因

240cm×194cm

要看完這次的“第十三屆全國美術作品展覽中國畫作品展”所有作品,并非是一件輕松的事情,更不用說仔細研究每一幅作品。想想評委們要面對比這更多的作品,在其中再評出參展作品,着實不是件容易的事情。參展作品缺少辨識度,固然與國展評選的導向有關,但更重要的原因還是在作者本身,他們在重視揣摩評委口味的同時,忽視了自己個性化的獨特體驗,對主題的表現與了解也缺少深度。

羅劍華

珍禽圖

228cm×192cm

“隻是因為在人群中多看了你一眼,再也沒能忘掉你容顔。”那是因為那個“你”與衆不同,并且“我”被打動了。藝術作品要提高辨識度,打動人心,就需要藝術家能夠不斷深入生活,積極實踐,勇于創新。其實,國展模式的形成也并非壞事,關鍵這種模式不能一成不變,而需要不斷更新與發展,能包容和展現不同藝術家多樣的風格與追求,在遵循藝術創作内在規律的前提下,和時代同發展,與人民共呼吸。

來源:美術報