趙鑫 |中短篇系七:

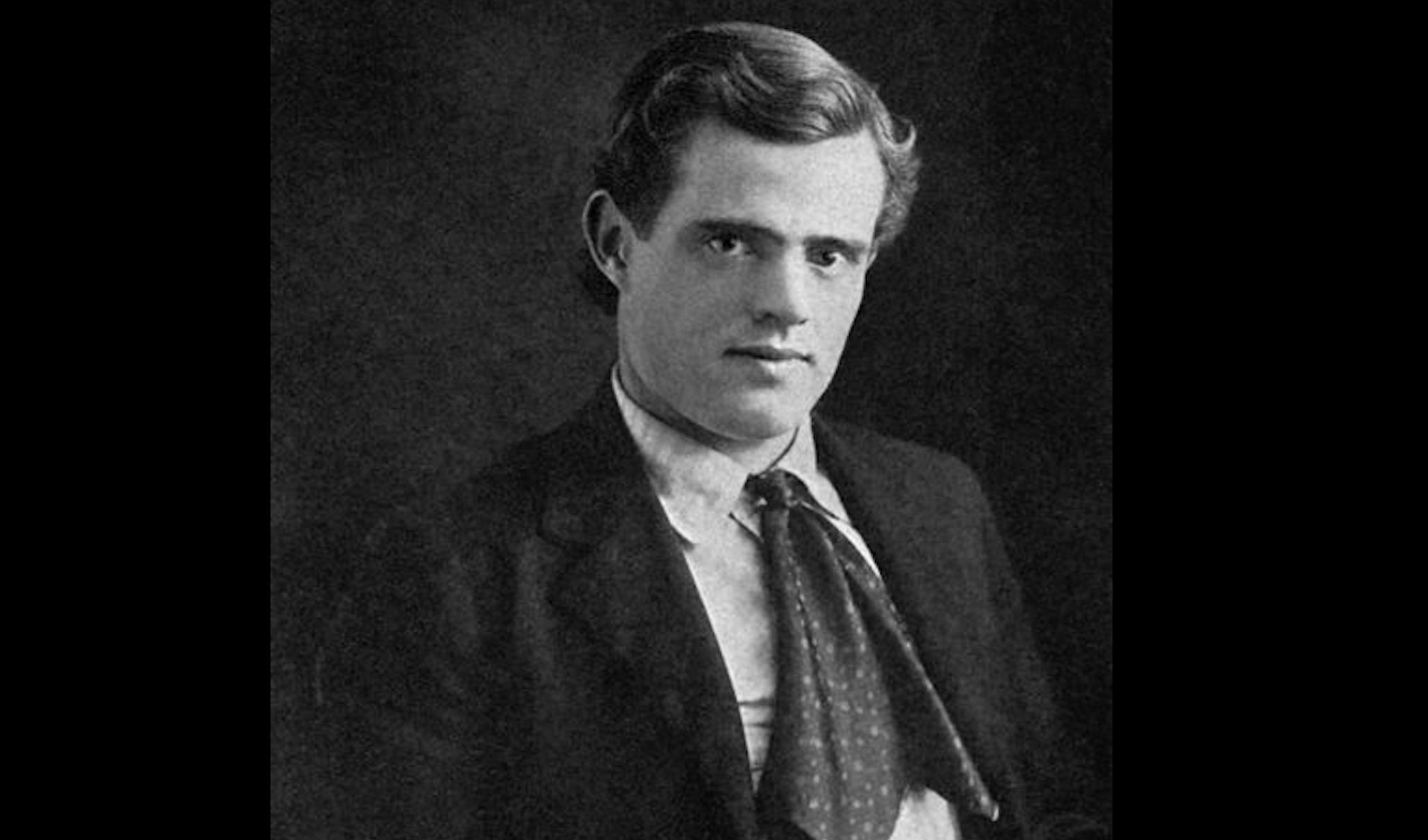

傑克·倫敦(11)《荒野的呼喚》7

第七節 聲聲呼喚

“巴克隻用五分鐘就給桑頓掙了一千六百塊錢,使他的主人得以還清了幾筆債,和同伴一起到東部去追尋傳說中湮沒的金礦,······約翰·桑頓、皮特、漢斯帶着巴克和另外六條狗東去,踏上了一條未知之路,要在和他們同樣優秀的人和狗失敗的地方取得成功。”——又是兇多吉少的征程。

“約翰·桑頓于人于世所求甚少。他不懼怕蠻荒。他靠一把鹽和一杆槍就能投身荒野,隻要高興,随處可以栖身,多久都行。他像印第安人一樣邊走邊打獵物充饑;假如找不到獵物,也像印第安人那樣接着走下去,确信早晚總能碰到。是以,在前往東部的漫漫旅途中,食譜永遠是肉,雪橇則主要用來裝彈藥和工具,日複一日,沒有盡頭。”——桑頓屬于荒野。

“對巴克來說,在異國他鄉漁獵漫遊其樂無窮。有時,他們一天天趕路,一走就是幾個星期;接着,不是在這兒,就是在那兒,他們安下營來待上幾個星期;狗四處閑逛,人點火燒化凍住的腐土和砺石,挖出洞來,無休無止地一盤盤淘洗泥砂。有時他們餓肚子,有時又大嚼一頓,全看野物多少和打獵的運氣。夏天到了,“狗和人都背着行囊,乘木筏渡過一汪汪湛藍的高山湖泊,用森林裡鋸倒的原木打造一隻隻小船,在一條條無名河裡順水而下,逆水而上。”——巴克更屬于荒野。

“又是春天了,他們一路遊蕩,最後沒有找到那“失落的小屋”,卻在一片寬闊的谷地發現了淺淺的沖積礦床,金子在淘盤底上閃着黃油一樣的亮光。他們不再搜尋。他們每天淘出的幹淨金砂和金塊值幾千塊錢,他們日複一日地淘。金子用鹿皮口袋裝起來,五十磅一袋,“就像堆木柴一樣堆在杉木棚子外面。日子一天緊跟着一天,快得像夢,他們像大怪物似的付出辛苦,堆積财富。”——終于找到大量金子,可是搬得出去嗎?

“看來,另一個世界最明顯的就是恐懼。他看到那毛人雙手抱頭,把頭埋在膝間,在火堆邊睡覺,卻寝不安眠,經常驚醒,醒後他會提心吊膽地瞥一眼,往火上加柴。在海灘上,毛人邊走邊撿貝殼,邊撿邊吃。兩眼骨碌碌亂轉,提防着暗藏的兇險,準備一有敵情拔腿就跑,像風一樣快。穿過樹林時,巴克緊随毛人的腳後跟悄無聲息地潛行;他們處處留神,非常警覺,耳朵轉着,鼻孔顫着,那人的聽覺和嗅覺不比巴克差。毛人能一躍而上,在樹間疾行,如履平地。手攀着樹枝蕩來蕩去,有時相隔數英尺,也能一蕩而過,從來不會把握不住,失手墜落。其實,他在樹上好像在地上一樣從容;巴克追憶起他自己在樹下守夜,毛人則在樹上栖息,入睡時緊緊抓住樹枝。”——繼續回憶遠古時野人與狗的共生關系。

“那呼聲仍然從森林深處傳來,和毛人的景象緊密相連。這呼聲使他異常不安,充滿了奇特的欲望。他感受到一種說不清的甜蜜愉悅,他意識到自己對不知是什麼的東西懷有狂熱的渴望,心緒不甯。有時他跟着呼聲走進森林尋找,好像那聲音是看得見、摸得着的東西;他随着情之所至發出叫聲,有時溫柔,有時又像挑戰。他把鼻子插進冰涼的苔藓和長着高高野草的黑土,聞到沃土的氣息就高興地打響鼻;有時,他像打埋伏一樣,在長滿野菌、歪倒在地的樹幹後面,一蹲就是幾個小時,瞪大眼睛,支起耳朵注意四周移動和發聲的東西。他這樣卧着也許是想在暗中聽到那使他不得安甯、讓他難以了解的呼聲。不過,他并不明白自己為什麼要做這些事。沒有什麼緣故,他非做不可。

不可抗拒的沖動攫住了他。有時,溫暖的白天,他卧在營地裡懶洋洋地打瞌睡;突然他擡起頭,豎起耳朵,全神貫注地聽着,然後他會跳起來沖出去,一走就是幾個小時,順着林間小道,越過苔藓叢生的空地。他喜歡在幹河床上飛奔,偷偷窺伺樹叢裡鳥兒們的生活。有時,他整天趴在灌木叢中,看着咕咕叫的鹌鹑大搖大擺地走來走去。不過,他最喜歡的還是在夏天午夜的微光下奔跑,傾聽森林昏昏欲睡的輕聲絮語,就像人們讀書那樣解讀着形象和聲音,追尋神秘的呼聲。不論他醒着還是睡了,那聲音總在召喚着他。”——野獸的基因進一步被喚醒。

“一天夜裡,他從睡夢中一躍而起,······他一直來到一片林中空地,探身望去,看到一條仰首向天、瘦瘦長長的森林狼。他沒有出聲,可狼卻停止嗥叫,探查他的所在。巴克慢慢走向空地,他繃緊身子,挺直尾巴,落腳格外謹慎,一舉一動同時顯出威脅和善意。這是捕食的野獸相遇時恐吓性地示意停戰。可是,狼卻從他眼前逃走了。他随後狂奔,拼命要趕上狼。他把狼趕到河床他把狼趕到河床上,逼進一處被樹木堵塞了去路的河汊。那狼像喬和所有走投無路的赫斯基狗那樣曲着後腿打轉,乍起毛直吼,龇着牙咬個不停。

巴克并不進攻,隻是繞着狼轉圈,善意地向前封住他的逃路。狼疑懼交加,因為巴克的塊頭比他大兩倍,他的腦袋剛剛夠得到巴克的肩頭。瞅個空子他一溜煙似的跑了,于是追擊重新開始。這次他又被逼得無路可走,舊戲重演;當然,若不是他身體欠佳,巴克本不會這麼容易追上他。直到巴克快頂到他的腰眼上,他才停了下來,轉着圈子狂叫,隻要一有機會就奪路而逃。

巴克的韌性最後得到了回報;那條狼覺出巴克沒有歹意,終于和他嗅了嗅鼻子。他們好了起來,用忐忑不安、還有點不好意思的方式周旋起來,這是猛獸們遮掩兇相的方式。這樣過了一會兒,狼款款地大步走開了,那樣子明明是示意他要去一個地方。狼讓巴克明白要他同去,他們借着昏暗的光線肩并肩地跑了起來,一直沿着河床跑,跑進上遊的山谷,越過源頭荒涼的分水嶺。

他們在分水嶺另一側順坡而下,來到一片平原,那裡有大片的森林,河網密布。他們穿過這些大片的森林不停地跑。時間流逝,太陽越升越高,天氣越來越暖。巴克欣喜若狂。他知道自己到底響應了呼喚,和他的林中兄弟并肩向呼聲真正的出處奔去。古老的回憶很快浮現在他心中,這些回憶讓他激動不已,他從前對真實世界也曾激動不已,這些回憶正是真實世界的幻影。在另一個恍惚記得的世界某地,這事他曾經做過,現在正在重演:腳下是松軟的土地,頭頂是遼闊的天空,他自由自在地馳騁在寬廣的大地上。”——第一次明确響應野性的呼喚,和一頭狼相認,一起回到荒野深處。

“他們在溪流邊站住喝水,這時巴克想起了約翰·桑頓。他蹲了下來。狼起身向真正發出呼聲的地方走去,但看到巴克沒有跟上,他又走回巴克身旁,嗅嗅鼻子,像是在激勵巴克。可是巴克轉身慢慢走向來路。他的荒野兄弟和他并排走了半個多小時,輕聲地嗚嗚叫。後來他蹲下,仰面朝天地嗥了起來。這是悲哀的嗥聲,巴克不停地走着,這嗥聲越來越弱,直到消失在遠方。

巴克沖進營地時,約翰·桑頓正在吃晚飯。喜極欲狂的巴克撲翻了桑頓,一次次撞向他,舔他的臉,叼他的手——就像約翰·桑頓說的‘好一通撒潑’;桑頓把巴克推來搡去,嘴裡發出帶着愛意的罵聲。”——因為舍不得恩人,回來了。

“整整兩天兩夜,巴克沒有離開營地,眼睛緊跟着桑頓。跟着他幹活,盯着他吃飯,夜裡看着他鑽進毯子,早晨再看他鑽出來。可是兩天過後,那林中的呼聲又響了起來,聲音從沒有這樣急迫。巴克又躁動起來,荒野上的兄弟,山那邊的樂土,肩并肩跑過廣袤的森林:這些回憶萦繞在他心頭。他重去林中遊蕩,卻不見了荒野弟兄的身影;他徹夜凝神細聽,那悲哀的嗥聲再也沒有響起。

他開始夜不歸宿,離營一去就是好幾天;一次,他越過小河源頭的分水嶺,來到樹木叢生、河網密布的原野;他在那裡遊蕩了一周,徒勞地追尋荒野兄弟新近的行蹤。他一邊沿途捕食,一邊不知疲倦大步流星地趕路。他在一條不知在何處入海的大河裡捕了一條鲑魚,還在河邊咬死一頭大黑熊,那熊也在那兒捕魚,被蚊子蜇瞎了眼,怒氣沖沖的,處境十分糟糕。盡管如此,這場惡戰還是讓巴克把原不曾顯露的最後一絲兇殘都調動了起來。兩天後他又回到殺死大熊的地方,看到一群狼獾正為那具腐屍打架。他風卷殘雲般驅散了狼獾,他們逃的逃了,兩隻沒來得及逃的狼獾留在了原地,再也不會吵架了。”——再次進入荒野,野性進一步被激發,達到兇殘。

“他的血腥味比以往更濃。他是個屠手,以捕食為業,靠活物為生,無依無靠,獨往獨來,全憑自己的力量和勇氣,在強者方能生存的敵對環境裡高傲地活着。所有這些讓他深感自豪,這種自豪見于形色,在一舉一動中表現出來,在每一條筋肉的運動中都清清楚楚,在一舉手一投足中說得像話語一樣明白;還有,如果說這種自豪讓他身上的什麼東西更有光彩的話,那就是他的皮毛了。如果不是他嘴邊和眉頭幾縷褐色的毛和直貫胸口的一片白毛,他很容易被誤認作一頭巨狼,比體型最大的狼還要魁偉。他的塊頭是聖伯納德種父親遺傳的,而他的牧羊狗母親讓這塊頭成了形。他的嘴臉是狼一樣的長長嘴臉,隻不過比所有的狼更大。稍寬的腦袋也像狼一樣,隻是比狼大了一圈。

他有狼一樣的狡猾,那是野性的狡猾;他的智慧是牧羊狗和聖伯納德狗的智慧;所有這些再加上曆盡險境取得的經驗,把他造就成荒野上最強悍的走獸之一。他是一頭正當年的食肉獸,處于生命的巅峰,精力旺盛,生機勃勃。桑頓用手愛撫他的脊背時,發出噼噼啪啪的響聲,釋放出一根根毛中凝聚的磁力。他的大腦和身子,神經和筋肉,每一部分都上滿了弦,而各部之間得到了完美的平衡和調節。無論是見形、聞聲,還是遇事,需要行動的時候,他的反應疾如閃電。赫斯基狗躍起禦敵或者進擊時動作很快,他比赫斯基狗還要快一倍。他看到動作、聽到聲音并且做出反應的時間比别的狗隻是剛剛看到、聽到的時間還要短。他的感覺、決定和反應全在一瞬間完成。感覺、決定和反應實際上是相繼發生的;但是它們的間隔太短,是以看起來像是同時。他的筋肉活力充盈,就像鋼簧一樣一觸即發。生命力一瀉千裡,歡暢淋漓地在他全身奔流,就像要把他在迷狂中脹裂,在整個世界上潑灑開來。”——巴克的遺傳基因以及與狗和狼的對比,巴克無與倫比。

“‘從來沒有過這樣的狗。’約翰·桑頓有一天說,那時這幾個人正看着巴克走出營地。‘造完他,模子就毀了。’皮特說。‘媽的!跟我想的一樣。’漢斯随聲附和。”——側面描寫,贊揚。

“他們隻看到巴克走出營地,卻沒有看見他一到密林深處随即發生的驚人變化。他不再神氣地邁步。他馬上變成了一頭野獸,蹑手蹑腳地溜着輕快的貓步,像一個影子,在各種各樣的影子間掠過,時隐時現。他知道怎樣利用每一處地形作掩護,像蛇一樣肚子貼着地皮爬行,也像蛇一樣躍起一擊。他能捉住窩裡的松雞,殺死酣睡的兔子,比要上樹的小花栗鼠快一秒鐘,在半空中就叼住了它。在他面前,活水塘裡的魚算不上靈活,會修壩的海獺也算不上多謀。他殺戮是為了充饑,而不是嗜血成性,隻不過他更願吃自己殺死的東西罷了。巴克的行為透出他喜歡埋伏、樂在其中。他喜歡偷偷逼近松鼠,差一點就要抓到時,再看着這些吓得要命的松鼠吱吱叫着逃上樹梢。”——野性的行動全部恢複。

這年秋天到來的時候,出現了大群的駝鹿。他們為了過冬,朝低處和不那麼嚴寒的谷地慢慢移去。巴克已經撲倒過一頭失群的半大鹿;可是他亟盼一頭更大和更強悍的獵物。這一天,他在小河源頭的分水嶺那裡碰上了。一個二十頭鹿的鹿群從樹木叢生、河網密布的原野上翻山過來,首領是一頭大公鹿。他氣勢洶洶,站直了離地六英尺高,這正是巴克盼望已久的強敵。那公鹿前後揮舞着分成十四根杈、展開七英尺寬的掌形大角。他的小眼睛狠巴巴的,燃燒着惡毒的光芒,看到巴克就發出狂怒的吼聲。

在公鹿身子一側快到腰眼的部位,露出了一支箭杆的羽毛,這正是他氣勢洶洶的緣故。憑着原始世界裡古老的捕獵歲月傳下來的本能,巴克動手把公鹿趕離鹿群。這任務并不輕松。他大聲吠叫,在公鹿眼前打旋,剛好讓他的巨角和望而生畏的大蹄子碰不到自己,這蹄子隻消一下就能叫巴克喪命。面對這個長着利齒的危險分子,公鹿不能置之不理,也無法趕路,這惹得他火冒三丈。他狂怒地向巴克沖去,“巴克則狡猾地後撤,還假裝軟弱無力來誘敵深入。可是他剛一離群,就會有兩三頭年輕的公鹿來沖擊巴克,讓那頭受傷的公鹿回群。

野獸有一種荒野的耐心——頑強,不屈不撓,和生命一樣執著。蜘蛛守網,蛇類盤踞,豹子潛伏的時候,可以遙遙無期地一動不動,靠的就是這種耐心;獵取活食的生靈特别有這種耐心;巴克跟着鹿群緊追不舍,阻礙他們行軍,激怒年輕的公鹿,讓母鹿替半大的幼仔提心吊膽,把受傷的公鹿逼得怒不可遏,氣得發瘋時,用的也是這份耐心。整整半天都是如此。巴克好像分身有術,繞着圈進攻,用旋風般的威吓封住鹿群,不等獵物回群,就又把他趕了出來,一點點消磨着獵物的耐心,而獵物的耐心本來就不及獵手。

白天漸漸過去,太陽朝西北方向墜去(黑暗重又來臨,秋夜長達六個小時),年輕的公鹿們越來越不願意為他們脫不了身的首領賣力氣了。就要來臨的冬天催着他們趕往低地,可是這塊不屈不撓的絆腳石好像再也甩不掉了。然而,并不是鹿群,也不是年輕的公鹿生命受到威脅。冤有頭,債有主,比起自己的性命來,首領的死活和他們并無切身利益。最後,他們答應付過路費了。

暮色蒼茫,老公鹿低頭站立,望着同伴在越來越暗的光線中急匆匆蹒跚而去——有他知心的母鹿,認他為父的小鹿和尊他為主的公鹿。他同去不得,因為那個毫不留情、尖牙利齒的可怕東西就在眼前跳來跳去,不放他走。他足有一千三四百磅,一輩子争強好勝,身經百戰,到頭來卻要落到這個高不過自己粗壯膝蓋的家夥口裡。

從這時開始,巴克夜以繼日不離他的獵物,不讓他喘一口氣,吃一片樹葉和楊柳的嫩芽。“經過潺潺流水的小溪,那公鹿渴得嗓子冒煙,巴克卻不給他喝水的機會。公鹿時常在絕望中猛地一陣狂奔。這時候巴克并不打算截他,隻是大步流星地跟着,對這樣玩把戲并無意見。公鹿站住,他就趴下;公鹿要覓食飲水,他就猛烈進攻。

長着枝枝杈杈鹿角的大腦袋越垂越低,搖搖晃晃的步伐越來越無力。他一站就是半天,鼻子觸地,耳朵軟綿綿地耷拉着;巴克自己卻有了更多的時間喝水休息。巴克伸着紅紅的舌頭喘氣,緊盯着那頭大公鹿,這時巴克感到事情就要起變化了。他感到原野上有了新的躁動。駝鹿來到這片土地的時候,其他種類的生靈也來了。他們的出現使森林、河流和空氣躁動起來。巴克得到這消息不是靠看,不是靠聽,也不是靠聞,他憑的是另外一些微妙的感覺。他雖然沒聽見,沒看到,“卻明白這片土地不知怎地起了變化,其間有一些奇特的生靈到處遊蕩;他決定把手頭的事辦完了再來探究。

到第四天頭上,他到底把那頭碩大的駝鹿放倒了。整整一天一夜他沒離開死鹿,一會兒吃肉,一會兒睡覺,輪換着來。休息夠了,他又精神起來,力氣大增,轉身朝營地和約翰·桑頓的方向奔去。一連多少個小時,他大步流星,在錯綜複雜的旅途上一直沒有迷路。他穿過陌生的地帶,徑直回家,辨識方向的準确性讓人類和他們的指南針相形見绌。”——完整的獵鹿行動。

“他走着走着,越來越明顯地感到大地新的躁動。這裡有一種生靈,和整個夏天在這裡的生靈迥然不同。這事已經用不着通過微妙神秘的方式得知。鳥兒交談,松鼠饒舌,輕風低語,都說着這件事。他好幾次站住深深吸着清晨的新鮮空氣,解讀催他奮進的資訊。他感到壓抑,如果不是災難降臨,就是災難将臨的那種感覺;是以,當他越過最後一道分水嶺,奔下山谷,向營地前進時,就越發小心了。

離營地還有三英裡遠,一條新鮮的足迹讓他聳起的頸毛顫動起來。這條足迹直通約翰·桑頓的營地。巴克的腳步更輕、更快,他繃緊了一根根神經,對各種各樣的蛛絲馬迹保持警覺——這些迹象說明了一切,隻差一個結局。巴克通過嗅覺覺察出他跟蹤而來的生靈的形迹。他察覺到森林裡鴉雀無聲,小鳥逃了開去,松鼠都躲了起來,隻看到一隻銀灰色的趴在一段灰灰的枯樹上,和樹連成一體,就像是一個樹疤。

巴克悄悄前進,就像一個飄忽的暗影;這時,他的鼻子突然一扭,像被一股實實在在的力量揪住拽了過去。他循着新的氣味走進密林,發現了尼格。他側身躺着,就死在自己拖着身子爬來的地方,一支箭洞穿了他的身體,箭頭和箭羽從兩面露了出來。

向前走了一百碼,巴克看到了狗隊裡的另一條狗。這條狗是約翰·桑頓在道森買的,現在正躺在路當中垂死掙紮。巴克沒有停步,從他身邊繞了過去。營地裡隐約傳來了嘈雜的聲音,高高低低的像唱歌一樣。巴克緊貼地面爬到了空地邊上,發現漢斯臉朝下趴着,滿身是箭,像一頭豪豬。這一刹那,巴克瞥見了杉樹棚子那兒的景象,脖子和肩膀上的毛不由得倒豎起來,怒火忽地燃遍全身。他并沒有意識到自己的吼聲,可那震天的吼叫确實狂暴吓人。他生平最後一次讓情緒壓倒了機巧和理智,這都是因為對約翰·桑頓深切的愛讓他發了瘋。

那些伊哈特人正圍着杉木棚子的廢墟跳舞,隻聽得一聲可怕的咆哮,一頭野獸直撲過來,那野獸的模樣他們從沒見過。那就是巴克,一股活生生的狂暴旋風,挾着毀滅的怒火席卷了他們。巴克跳到最前面的人身上(那是伊哈特人的首領),把他的喉頭撕開了一條大口子,血管裡的血像噴泉般蹿了出來。他沒有停下來撕咬這個犧牲者,而是一路咬過去,再一跳又把另一個人的喉頭撕了個稀巴爛。他勢不可當,直插入他們中間,又撕又扯,在持續兇猛的運動中制造毀滅,讓他們射來的箭都落了空。說真的,巴克動作快得不可思議,而印第安人又攪成一團,他們射箭成了自相殘殺;一個年輕獵手朝躍起的巴克投出一支梭镖,卻刺中了另一個獵手的胸膛;由于用力太猛,穿透胸膛的梭镖竟然從後背鑽了出來。伊哈特人一片驚慌,魂不附體、聲嘶力竭地向林中逃去,就像被鬼追着就像被鬼追着一樣。”——複仇行動。

“巴克像惡魔現形,怒氣沖沖地緊追不舍,在他們穿過樹叢時像獵鹿似的把他們撲倒在地。這一天伊哈特人是在劫難逃了。他們如鳥獸散,一個星期後,那些保住命的才在低一點的山谷裡聚攏來,清點損失。巴克追煩了,就傳回了一片狼藉的營地。他看到皮特,當初他剛剛驚醒就被殺死在毯子下面。地面上還殘留着桑頓絕望掙紮的痕迹,巴克仔仔細細地聞着,一直來到一口深水塘旁。忠誠如一的斯基特趴在水塘邊,腦袋和前腿泡在水裡。水塘被淘金槽弄得渾濁變色,把水底的東西全遮住了,也遮住了約翰·桑頓;巴克跟着他的蹤迹,這蹤迹延伸到水中,卻沒有出去的迹象。

整整一天,巴克不是在塘邊發愣,就是在營地裡遊蕩。死,是不再運動,是生命消逝,巴克知道這些,他知道約翰·桑頓是死了。這讓巴克心裡沒着沒落的,這是一種有點像餓、卻不能用食物填滿的感覺。他有時停下腳步看着伊哈特人的屍體時,就忘記了痛苦;這時他感到無比自豪——一種從未體驗過的自豪。他殺了人,殺了萬物靈長,而且他是沖着大棒和犬牙的規矩開的殺戒。他好奇地嗅着那些屍體。他們居然輕而易舉就死了,還沒有殺一條赫斯基狗費勁。要是沒有弓箭、梭镖和大棒,他們哪裡是對手。從今以後,隻要他們手裡沒拿弓箭、梭镖和大棒,他再也不怕了。”——恩人已不再,塵緣已了。

“夜幕低垂,一輪滿月越過樹梢升上天空,照亮了大地,一直到它重又沉浸在朦胧的白晝中。夜色降臨的時候,在水塘邊傷心發呆的巴克感受到森林中新生靈的躁動,它壓過了伊哈特人激起的情緒。他直起身子聽着,聞着。從老遠的地方隐約傳來尖利的吠聲,随後是一片同樣尖利的吠聲在應和。随着時間流逝,那吠聲越來越近,越來越大。巴克又一次明白了:這是在他揮之不去的記憶中聽過的聲音。他踱到空地當中細聽。這是呼喚,是各種聲調的呼喚,聽起來比以往更富于誘惑,更有強制力。他也從沒有像現在這樣願意聽從。約翰桑頓死了。最後的紐帶斷了。人類和人類的指令再也管不住他了。

狼群像伊哈特人那樣,在遷徙的鹿群兩旁獵取活食,他們終于越過了河網密布、樹木叢生的地帶,侵入了巴克所在的谷地。他們進入月光如水的空地,就像瀉下一道銀流。空地當中站着巴克,他一動不動,像一尊雕塑,等着他們到來。巋然不動、體形魁偉的巴克讓他們畏懼地停了下來,然後最粗壯的一隻朝巴克直沖過來。巴克像閃電一樣打斷了他的脖子,又像先前那樣一動不動地站住了。那隻受傷的狼在他背後痛苦地打滾。另外三隻狼連續進攻,又一個接一個地退卻,被撕裂的喉頭和肩膀鮮血直淌。

這足以讓整個狼群攻上來了。他們雜亂無章地擠成一堆,急着放倒獵物,反而互相礙事,一片混亂。巴克出奇的速度和靈巧使他立于不敗之地。他以後腿為支點旋轉,放口撕咬,同時兼顧四周;他飛快旋轉,兩邊戒備,構成一道無懈可擊的防線。不過,為了防備他們抄後路,他不得不向後退,經過水塘,退到河灘裡,直退到背靠一堵高聳的石頭河岸的地方。他順着河岸來到一處人們挖礦挖出的拐角,在這個角落裡他負隅頑抗,三面有了保障,隻須面對前方。

他幹得很好,半個小時以後,狼群潰不成軍了。他們一個個耷拉着舌頭,白森森的利齒映着月亮射出白光。一些趴在地上,擡着頭,耳朵朝前抿着;一些站在那裡盯着他;還有的在水塘邊舔水。一隻又長又瘦的灰狼小心翼翼帶着善意湊上來,巴克認出他就是和自己一起跑過一天一夜的荒野兄弟。他輕輕地嗚嗚叫,巴克也這樣叫起來,他們的鼻子碰在了一起。

這時,一隻形容憔悴、遍體鱗傷的老狼走了上來。巴克雖然閉緊嘴巴,準備咆哮,但還是和他碰了碰鼻子。那老狼蹲下來,仰面朝天,猛地發出長長的狼嗥。别的狼也蹲下嗥了起來。這呼喚明白無誤地傳達給了巴克。他也蹲下發出了嗥聲。嗥聲過後,他走出角落,狼群圍着他,又友好又粗魯地打着噴鼻。頭領們鼓動起狼群的嗥聲,蹿進了森林。狼群齊聲嗥叫着跟在後面。巴克和狼群一起跑去,他和荒野兄弟肩并着肩,邊跑邊嗥。”——以血腥的方式回歸狼群。

“巴克的故事到這裡可以劃上句号了。不出數年,伊哈特人發覺森林狼的種群有了變化,因為有的狼腦門和鼻頭上長了一抹褐色的毛,一道白毛直貫胸脯正中。伊哈特人還談論起狼群中領頭的一條不同尋常的‘魔犬’。他們害怕這條‘魔犬’,因為他比他們還詭計多端,寒冬裡從他們的營寨裡偷東西,搶走捕獸機裡的獵物,殺死他們的狗,公然對抗他們最勇敢的獵手。

不僅如此,這故事越來越糟了:有的獵手再也沒有回到營寨,族人發現他們被殘忍地撕開了喉嚨,周圍的雪地上滿是狼腳印,這些腳印比所有的狼都大。每年秋天,當伊哈特人追蹤鹿群時,有一座山谷他們無論如何不會進去。女人們在火堆旁談論魔鬼把那座山谷選作駐地時,都不免傷心。

然而,每年夏天那座山谷都會來一個訪客,伊哈特人不認識他。這是一隻毛皮華麗、身材魁梧的狼,和其他的狼都不一樣。他獨自從美麗的林區而來,走進樹間的一片空地。這裡有一道黃黃的水流從一個個糟朽的鹿皮袋子中淌出來,滲進地下;地上長着高高的野草,遮蓋着腐爛的植物,使這黃色難見太陽。那狼在這裡呆立了一會兒,發出一聲聲凄厲的長嗥,然後便離去了。

“他并不總是獨來獨往。當漫漫冬夜降臨時,狼群追趕着獵物來到低一點的山谷,在慘白的月光和朦胧的北極光下,能夠看到他那超出狼群的碩大身軀躍動着,率領狼群疾馳。他亮開嗓子,高聲唱着一首早年的原始世界的歌,那是狼群之歌。”——成為狼群首領,每年還來拜祭恩人,黃金也歸于荒野。

補注:讀小說時不知道,讀完再了解其人時,才發現傑克·倫敦對大陸和大陸人民極不友好,發表的《黃禍》、《前所未有的入侵》等慘無人道的文字,對我們犯下了不可饒恕的錯誤——因其在年僅四十歲時死于吸毒過量,已經沒有機會向我們鄭重道歉。這樣的大作家的公開言論,無疑造成了巨大的影響,給我們帶來了不可估量的損失,即使鄭重道歉,也是無法彌補的!對于要不要發這一系列關于他的讀後感,也糾結了好久。如果一棒子打死,也太絕對化、太沒有氣度了。好的作品,還是要學習,但邪惡殘忍的言論,務必堅決嚴正反對!是以在每一篇讀後感末尾,都加上這條補注,望讀者可以明辨是非,綜合把握。