齊魯晚報 齊魯壹點記者 劉雨涵

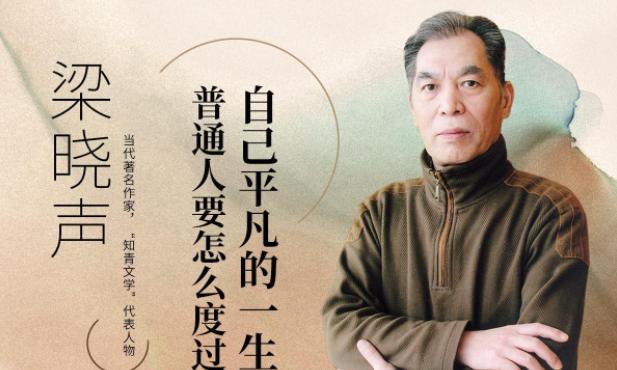

正在央視熱播的開年大劇《人世間》掀起了一股年代熱,上山下鄉、三線建設、配置設定工作、工農兵大學生、知青返城、恢複聯考等社會變遷的重大事件,變成了以周家人為主視角展開的家常事。電視劇《人世間》根據作家梁曉聲所著的同名小說改編,原著作品在2019年獲得第十屆茅盾文學獎。梁曉聲曾于去年在濟南舉辦的第三十屆全國書博會接受過齊魯晚報 齊魯壹點記者的專訪,他透露自己的祖籍在山東,大概是曆史上最年輕的“闖關東”者的後代,采訪過程中,還能夠聽出來其言談中的鄉音。

“在《人世間》中,梁曉聲講述了一代人在偉大曆史程序中的奮鬥、成長和相濡以沫的溫情,塑造了有情有義、堅韌擔當、善良正直的中國人形象群體,具有時代的、生活的和心靈的史詩品質。他堅持和光大現實主義傳統,重申理想主義價值,氣象正大而情感深沉,顯示了審美與曆史的統一、藝術性與人民性的統一。”這是2019年第十屆茅盾文學獎頒獎現場,評委會為梁曉聲作品《人世間》寫下的授獎詞。

談及獲得茅獎,梁曉聲在接受齊魯晚報 齊魯壹點記者采訪時說,“獲獎了我也還是按照自己的文學理念在寫,沒有獲獎我也還是在寫。而且說句實在話,到70歲的時候,寫作這件事已經和獲不獲獎沒有關系,和多少稿費也沒有關系,跟市場還是沒有關系。現在我主要考慮的是,文學它是什麼?對于不同的群體,文學究竟應該是怎樣的?”

由這部作品改編的電視劇《人世間》成為央視新春開年大戲播出,引發了越來越高的熱度和讨論。梁曉聲表示,“我經曆過那麼多人,就像‘周秉昆’那樣,遇到了很多好人。是以我這人在看生活的時候,尤其是我自己走過的生活,是有那麼多好人簇擁着我走過來的。是以,我看生活恐怕還是覺得好人多,這是我對生活本質的一種堅信。”

《人世間》這部小說梁曉聲醞釀了三年,從2013年初開始動筆,一直寫到2017年底。5年的時間,梁曉聲每天坐在書桌前10個小時,一筆一劃地手寫創作,在3600多頁稿紙上完成。“寫到最後,手已經不聽使喚了”。最終,他完成了115萬字的三卷本長篇小說《人世間》。至今,梁曉聲過度勞累的手指還不是非常靈便。

《人世間》的小說從1972年一直寫到當下,以東北一座城市普通的周家夫婦和他們的三個子女為主角,描寫了中國社會的巨大變遷和百姓生活的跌宕起伏。而梁曉聲的家中有5個子女,梁曉聲排行第二,上面有一個哥哥,下面有兩個弟弟和一個妹妹。哥哥已經考上了大學,卻因家庭經濟負擔而沒有去上,後來患上了精神疾病。梁曉聲自願下鄉的第一原因,就是為了減少父母的壓力。《人世間》中周家小兒子“周秉昆”身上,就有很多梁曉聲小弟的影子。

當導演李路找梁曉聲談要改編《人世間》時,梁曉聲表示支援“導演中心制”,絕不參與意見。“我隻把原作當成一堆提供給編劇和導演的建材,至于編劇和導演把它建成什麼樣的建築物,他們有完全的自由。”

1949年生人的梁曉聲是新中國的同齡人,曾推出《這是一片神奇的土地》《今夜有暴風雪》《雪城》《年輪》等作品,梁曉聲是“知青文學”的代表作家,他被評論認為是一位“具有深切的平民意識的作家”。

在東北生活了幾十年,但梁曉聲談話間沒有流露出東北話的口音,反倒是幾次把“容易”說成了“勇易”,讓人聽出了山東話的膠東味兒。梁曉聲的祖籍是山東榮成,他說自己大概是曆史上最年輕的“闖關東”者的後代。“當年在一批批被災荒從膠東大地向北方驅趕的移民中,有個年僅12歲的孓孓一身衣衫褴褛的少年,後來他成了我的父親。”梁曉聲曾在文章中這樣提到過自己的父親。在家裡,當父親把“咱”說成“砸”,他能夠聽出其中自豪的意味。

梁曉聲不清楚自己身上是否帶有山東人的性格基因,但是剛直是父親獨特的性格标簽。在梁曉聲的記憶中,父親不管在生活中遇到什麼樣的困難,都很少開口去求助别人。即便因為生活困難可以向機關申請補助,他也從來沒有提出過這方面的要求。梁曉聲記得,當年鄰居在談到父親的時候會說這位梁家大哥是“房頂開門、屋地打井”。“就說任何困難都盡量不求别人,如果沒有門的話,就在房頂開一個,如果沒有水的話,就地來打。”

父親的剛直性子通過血脈又流淌在了梁曉聲的身上。他說自己這一生,也不曾為自己的事情求助過任何人。“我有時候會給上司寫信,那都是為了别人的困難,有些還是為了我不認識的人。寫這些信的時候我是沒有心理障礙的,因為不是為自己或是自己的親友,是以就寫得很仗義直言。”

以1982年發表《這是一片神奇的土地》為起點,梁曉聲已經在中國文壇執筆近40年,是名副其實的常青樹。有人統計過,他發表的各類文學作品加起來已經有2000萬字了。談到保持高産寫作和旺盛創作力的原因,梁曉聲反倒說這是因為自己的“寡趣”。

不愛聚會,不喜社交,不上網,梁曉聲認為自己在生活中是缺乏趣味的,不過也正是這樣,才為自己的寫作留出了充足時間。“大家的時間都差不多,現在生活中能帶給我們愉悅的事情太多了。你要是很願意出去玩,喜歡打麻将、上網,熱衷在朋友圈裡交流,你照樣沒有時間。我這些愛好都沒有,這剩下的時間就要做一點有意義的事情。我寫出來東西能印成書,大家還認為值得一看,這就把日子變成了一種意義。”

梁曉聲曾在北京電影制片廠、兒童電影制片廠和北京語言大學三個機關工作,而這些機關都不要求天天坐班。“這一點應該是很‘凡爾賽’的,也是很幸運的。這樣我就能有時間閱讀,進行喜歡的寫作。因為我總覺得自己經曆了生活中的一些事後,就有那種想寫出來給人看的願望。”

如今70多歲的梁曉聲依然筆耕不辍,他說,到了自己現在這個年齡,寫作真的是一件非常吃力的事情。“不隻是消耗心血,有時候直接是一種身體的耗損。”但書桌前的不懈耕耘,讓梁曉聲有了豐收的喜悅。“一天能寫兩千字,十天寫兩萬字,一個月就有六萬字了。”

梁曉聲說,現在他正在進行寫作的收尾工作。“我經常跟出版社的同僚編輯朋友們談到,這可能就是我們編輯和作者之間關系最後的句号,以後我可能就沒有精力了。”寫了大半輩子書,梁曉聲感覺自己現在像是一個老木匠。“一生做了很多木工活,最後當要歇業的時候,他要收拾一下自己的工作坊。看一看這個活兒還沒做完,那邊還有一塊料,希望把這些都做完之後,把工作坊打掃幹淨了,門一關上了鎖,那就結束了。”