近年來,形式多樣的藝術書法引發了不少觀衆的興趣。

藝術書法與傳統的書法藝術,究竟有何差別?被不少人诟病的江湖體和明星作家字,又該如何看待?

留下作品與留下過程

書法藝術是在寫字的基礎上升華起來的藝術。雖然成了藝術,有了審美的功能,卻依然不失書寫的功能,即傳達所寫文字所要表達的意思的實用功能,也即閱讀功能。

即使王羲之的尺牍,我們今天隻關注它的審美功能,結字多麼巧妙,筆法多麼生動,章法多麼有緻,而無意于閱讀它所書寫的文字内容;但在王羲之本人,包括這件尺牍的收件人,位于第一位的功能肯定是表達并接收其所書寫文字的意思、内容。

書法藝術好比為蔽體而制作的衣服升華成了服裝藝術。這件衣服,上得了T台的表演,也能在日常生活中穿着。

藝術書法即使仍然還寫字,但并不是建立在寫字基礎上的,而不過借書法(寫毛筆字)的形式來創作藝術,其功能全在審美,尤其是筆法、墨法、章法的審美,而與書寫和文字閱讀的功能無關。其審美不再局限于審“美”,而是拓展到了審“醜”;其形式也不再局限于書寫,而是拓展到了行為、表演等各種手段。對一件藝術書法的欣賞,除觀賞作品之外,更可以觀賞創作的過程。

觀賞作品的欣賞方式,雖為書法藝術所亦有,但書法藝術作品的欣賞,除賞其結字、筆法、章法之美,還需識其所書寫文字的内容。而藝術書法作品的欣賞,即使它寫有文字,我們也不必識其所寫文字的内容,而隻需欣賞其筆墨的輕重疾徐、枯濕濃淡、粗細長短、頓挫轉折、疏密聚散之節奏變化、氣韻生動。

觀賞過程的欣賞方式,為藝術書法所獨有。雖然張旭、懷素的草書,文獻中也有記載其創作過程頗有可觀的,但與今天藝術書法創作重在表演的過程而不在創作的結果,具有根本不同的性質。張旭他們留下作品是第一位的,而藝術書法,留下過程才是第一位的。這要感謝今天的高科技,可以用航拍之類的手段,把藝術書法的創作過程錄影下來,供大家全方位地觀賞。

藝術書法好比為藝術而做的衣服,即使它做得簡直不像“衣服”,但仍然在用布料。這樣的衣服,純粹是為了T台上的藝術展示,在日常的生活中是根本不能穿的,是為藝術服飾。

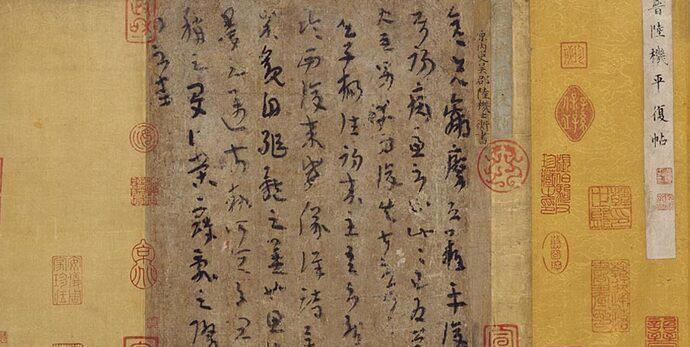

懷素《自叙帖》局部

天賦、功力與修養

書法藝術與藝術書法的差別,如服裝藝術與藝術服飾的差別。書法藝術屬于傳統書法的範疇,包括碑學和帖學,無論怎樣創新,都不離審美與實用的缺一不可。而它的成就,需要書家并具天賦、功力、修養三方面的條件。

功力即心、眼、手三者并到的書法能力。心關乎天賦,眼即看到的曆代名家的作品多寡,手即臨帖功夫之深淺。

修養即文化方面的涵養,經史子集,詩詞文賦,腹有氣華。以今天的出版業之發達,我們這一代書家完全有可能超越前賢,但相比于曆代名家,總覺得頗有不足。原因何在?天賦雖不好說,但未必不如;功力明擺着,肯定超過;剩下的便是修養,雖然有可能超越前賢,但事實上都沒有超越——這一代的書家,有幾個真正飽讀了經史詩書?

藝術書法屬于現代書法、當代書法的範疇,而無所謂碑學、帖學。它發轫于近世的“醜書”,以日本的所謂“少字數”為淵薮,嗣後又湧入了西方的抽象構成等現代藝術,于是李駱公、黃苗子、趙冷月、吳冠中、谷文達、徐冰各有不同方向的探索。

進入21世紀,書壇有好幾位大腕在這方面取得了成功,雖被傳統派斥為“醜書”,但在我看來,成績之卓異,迥超前此的探索諸家和日本的“少字數”派。

吳冠中 詩畫恩怨 2005年

書法史上的轉折點

為什麼書法藝術“今不如古”而藝術書法卻“後勝于前”呢?

因為書法藝術“古”的積累實在太悠久,湧現了太多優秀的書家、優秀的作品,而且前代的書家于天賦、功力之外更有豐富博洽的文化修養——盡管今天的出版條件使我們有可能在修養方面超過前賢,但今天的環境使我們不可能真正地飽讀經史詩書。即使是一些書法大獎的得主,從看得見的筆墨等而言,幾乎不讓王铎,但從看不見的氣息等而言,實在不夠。

而藝術書法的“前”不過四五十年的時間,這四五十年還隻是處在沒有頭緒的探索之中,成功的法門直到今天才剛剛有所明晰,即天賦、功力、創意三者缺一不可。

天賦不好說,是以還是不論。功力即對于傳統書法名家名作的心、眼、手所下的讀帖、臨帖功夫。創意即藝術的創意,當然主要是現代藝術構成、行為、觀念之類的創意。

前代中,功力以趙冷月為最深厚,創意則以吳冠中等較新奇。今天那些書壇大腕的藝術書法家,不乏功力深厚超過趙冷月,創意的新奇超過吳冠中者。藝術書法的“後勝于前”,自然理所當然了。

衆所周知,在書法史上,魏晉是一個劃時代的轉折點,其标志便是日常書寫的書體由篆隸書變為行楷書。當行楷成為日常書寫的通用字型,在寫字基礎上升華起來的書法藝術便進入到一個自覺的時代。

我認為,在書法史上,今天是又一個劃時代的轉折點,其标志便是藝術創作的書法由書法藝術變為藝術書法。當藝術書法成為藝術創作的書法的主要形式,它自身也就進入到一個自覺的時代。

“今書尚藝”,毛筆字的書寫不再以“發表文章”的實用為功能,而是以審美為唯一的功能。相比于白蕉、啟功等純粹作為藝術創作的尚藝的書法藝術,與此前在寫字基礎上升華起來的曆代書法藝術神離且貌異了——“尚藝”的書法,當以藝術書法為更典型。

趙冷月書法作品

書法的興衰,不在書壇之外

江湖體和一些明星作家字,為今天書壇的某些書家所痛斥。痛斥的原因有二,一是寫得太差,二是賣得太貴。

書法,或者說毛筆字,隻有書法家才能寫,不是書法家就沒有資格寫——這是非常霸道的。隻有寫得好的人才能寫,寫得不好的人就沒有資格寫——這還是非常霸道的。

其實,晉陸機的《平複帖》、唐李白的《上陽台帖》、杜牧的《張好好詩帖》,就是當時的明星作家字。我的看法,以當時的書壇标準,除杜牧寫得還好,陸機、李白都寫得不是最好。當然,以今天的眼光,三家都寫得很好,有不同于其他書家的創意在。

陸機寫的是章草,我們撇開索靖、皇象的刻帖不論,傳世漢簡的章草,寫得何等氣勢恢宏,雄深雅健。這還隻是一般的書工所寫,索靖等如有墨迹傳世,陸機的水準實在是差之甚遠的。李白的大草,且不論歐陽詢、虞世南的行草,相比于張旭、懷素,又如何呢?可見,史書不載他們擅書法,是實事求是的。

當時的著名書法家,像胡昭、王志、歐陽通、徐浩、沈傳師等,均有很高的成就。當時寫碑書丹,有很高的潤金,鄭重相請的,是這批書法成就高的書壇名家,根本沒有人去請陸機、李白、杜牧的。我推想,如果當時有人重金請他們寫碑書丹,王志、沈傳師們或許也會跳出來對他們痛斥。

然而在今天的書法史上,陸機、李白的作品被奉作至寶,而王志、沈傳師們幾乎銷聲匿迹了。為什麼當時書壇外的明星、作家成為今天書法史上的紅人?而當時書壇上的次重量級人物在今天的書法史上竟幾乎毫無地位?

這便是“書以人傳”和“人以書傳”的問題。陸機、李白,書壇外的名人能純粹“書以人傳”于書法史的,是極少數;書壇上的名人能純粹“人以書傳”的少之又少。因為書壇上書法寫得好的實在太多了,而書法史的容量是相當有限的,不可能把每一個書壇上的名人寫進去。那麼,怎樣的書壇名人才能最後被寫進書法史呢?那便是既有高超的書法水準足以“人以書傳”,又有博洽的書外成就足以“書以人傳”,像二王、歐虞褚薛、顔柳、蘇黃米蔡……無不如此。

一些明星作家字和江湖體是今天書壇的批評對象。其實,書法的興衰,不在書壇之外的“興風作浪”,而在書壇之内的志道弘毅。書壇自身不振,則即使沒有明星作家字、江湖體,書壇還是不興。自身振作了,即使書壇外的明星作家字、江湖體如何奇葩,書壇必興。