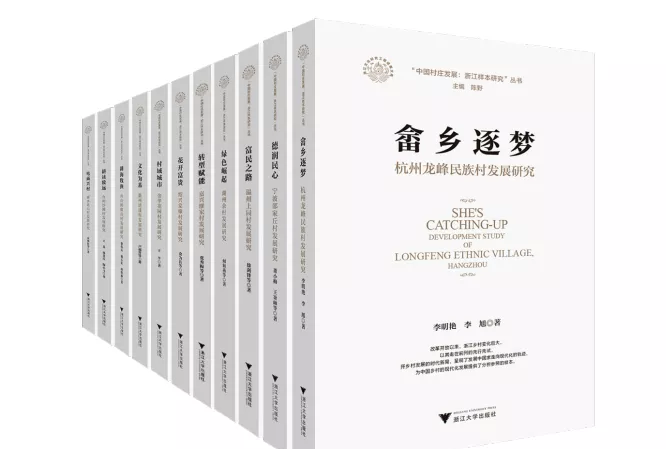

“中國村莊發展:浙江樣本研究”叢書為浙江文化研究工程重大系列項目《中國村莊發展的浙江樣本研究》的成果。叢書選取浙江省11個市的11個村莊作為研究個案,形成11部專著。叢書以長時段的曆史研究視野探求鄉村傳統建構的實際場景和内在機制,追尋村莊過往在其當下時段中的曆史投射,記述村莊的整體性曆史程序,定位其當今發展在鄉村文明程序中的曆史坐标;以翔實細緻的個案剖析,觀察、記錄、研析作為基層生活共同體的中國村莊,在面對社會轉型期的急劇巨變時,如何通過調整、舍棄、更新、吸納等政策,重建與社會和時代均相契合的新型規則和秩序,維系生存、推動發展、提升品質;以深度駐村調研,深層次介入村莊内部生産生活環境,展開經濟、政治、治理、文化、生态整體性研究,為不同類型村莊在當代社會變革時期所作的探索與發展,建立起完整的事實記錄和分析樣本,并從中提煉具有普遍意義的發展路徑、特征和價值,在浩瀚蒼茫的曆史時空中留下我們這個時代的鄉村發展印記。叢書既具分析研究中國村莊的樣本價值,也可為相關學科提供豐富的研究個案和鮮明的地方資源。

叢書主編簡介

陳野,浙江省社會科學院副院長、研究員,浙江省倫理學會副會長,浙江省曆史學會副會長、地域美術史研究會會長,浙江省哲社重點基地浙學研究中心主任。長期從事地方史、文化史、藝術史研究。出版個人專著10部,主持合作專著17部和叢書5種29部;在國家一二級刊物發表論文100餘篇,被《新華文摘》等轉摘。承擔10餘項國家和省級重大等項目,獲10餘項國家和省級科研成果獎勵。鄉村研究方面,主持、研究和出版《鄉關何處:駱家莊村落曆史與城市化轉型研究》《鄉村研究:浙江的探索和實踐》等論著,發表多篇鄉村傳統、農村文化等方面學術論文。

畲鄉逐夢——杭州龍峰民族村發展研究

李明豔 李旭◎著

浙江大學出版社|2021年12月

ISBN 978-7-308-21329-5

平裝|88.00元

内容簡介

作為一個以農業為主沒有經過農村工業化洗禮的山區少數民族村落,龍峰民族村的變遷在浙江省乃至全國具有典型性。本書以“發達地區的少數民族村莊轉型發展”為主線,近距離觀察記錄了龍峰民族村在美麗鄉村建設背景下,如何應對發展中的難題,從産業發展、文化變遷、社會治理、居民生活等多視角總結提煉發展經驗,分析研判村莊今後的發展思路和規劃,探索龍峰民族村進一步實作綠色發展的路徑,為今後龍峰民族村的發展梳理脈絡,為傳統文化的傳承提供依據,為龍峰民族村的鄉村振興出謀劃策。

作者簡介

李明豔,管理學博士,浙江省社會科學院經濟研究所副研究員,鄉村研究中心副主任,長期從事農業經濟與農村發展研究,主持國家社科基金青年項目,浙江省文化研究工程(第二期)重點項目,出版專著《農村勞動力轉移對農地利用效率的影響研究》,發表各類論文、研究報告20餘篇。

李旭,哲學博士,浙江省社會科學院政治學所副研究員,兼習中西方哲學,有鄉土情懷的思想者,著有《心之德業:陽明心學的本體學研究》,主持、參與多項鄉村研究課題,在各類刊物發表論文20餘篇。

德潤民心——甯波邵家丘村發展研究

董小梅 王崟屾 等◎著

浙江大學出版社|2021年11月

ISBN 978-7-308-21464-3

平裝|98.00元

邵家丘村系圍塗造地而興的移民村落,雖曆經滄海,但曆史并不悠久,僅200餘年。邵家丘村無交通、工業、商貿及其他資源優勢,其發展主要得益于“人和”——改革後脫貧緻富的強烈沖動讓村民迸發出前所未有的創造力,他們以黨建為引領,堅持“自治、法治、德治”相融合,把廣大農民對美好生活的向往化為推動鄉村振興的動力,以“道德立村”為總綱,念好“道德經”,創出以“微公開、微網格、微積分”為主要内容的基層治理好經驗,孕育出文明鄉風、良好家風、淳樸民風好碩果,建構了黨建引領鄉村複合治理的新格局,實作了黨的組織覆寫與服務覆寫相結合,實作了從“落後村”到“先進村”的巨大變化。

主要作者簡介

董小梅,漢族,湖北潛江人,中共黨員,講師,華中師範大學曆史學博士,現為浙江科技學院馬克思主義學院教師,浙江省中國特色社會主義理論體系研究中心浙江科技學院基地研究員,浙江省钭利珍思政名師工作室成員,主要研究方向為中國農村改革發展口述史。主持省部級項目2項,參與國家社科重大基金項目“《荊楚全書》”編纂,校勘中國傳統文化典籍兩種;在CSSCI、中文核心和省級期刊雜志上公開發表學術論文10餘篇。

王崟屾,研究所學生學曆,現為浙江省社會科學院法學所副所長、副研究員,浙江省社會科學院法治政府建設專業機構評估工作上司小組辦公室副主任,浙江省法學會法治評估研究會副會長,浙江省宣傳文化系統“五個一批”人才(2020),浙江省之江青年社科學者。

富民之路——溫州上園村發展研究

徐劍鋒 等◎著

ISBN 978-7-308-21341-7

上園村是溫州、浙江乃至全中國農村發展的一個縮影,是浙江民營經濟先發地區,也是浙江民營經濟的典型村。有句名言充分說明了上園村民營經濟的地位:“中國民營經濟看浙江,浙江民營經濟看溫州,溫州民營經濟看樂清,樂清民營經濟看柳市,柳市民營經濟看上園”。課題組深入調查與訪談,利用翔實的一手資料與文獻資料,展現了上園村民營經濟波瀾壯闊的發展史,從上園村80年代國中低壓電器産業的興起、産業叢集的形成,經營主體從家庭手工作坊,到工廠再到股份合作企業、有限責任公司、企業集團的演變,原材料與半成品的大進與電器産品的大出,企業的内源發展到大量走出去,到省外海外發展,産業的轉型與發展,商業業态與經營模式的創新,總結了上園村民營經濟的開放、創新與改革經驗,并對上園村的未來發展作了展望。

徐劍鋒,浙江省社會科學院經濟研究所所長,研究員。中國民主建國會中央委員會經濟委員會委員,浙江省經濟學會副會長,浙江省商會發展研究院副理事長,浙江省台灣研究會理事。入選浙江省新世紀“151”第二層次人才、浙江省宣傳文化系統(理論界)“五個一批”人才。出版《浙江開放四十年》《中國加入WTO與浙江經濟發展》等專著,主編《加快轉型更新建設富強浙江》《中國夢與浙江發展(經濟卷)》等著作,參著數十部。在經濟類核心期刊發表論文近百篇。承擔省部級及以上課題20多項,其他課題80多項。多項成果獲省政府優秀成果獎勵,10多項成果轉化為全國政協與省政協提案,20多項成果獲省主要上司批示。

綠色崛起——湖州餘村發展研究

聞海燕 等◎著

ISBN 978-7-308-21421-6

餘村是習近平同志“綠水青山就是金山銀山”理念的誕生地和踐行地。本書着重記述了改革開放前餘村村莊的曆史面貌,詳細闡述分析了餘村在改革開放以後40年的變遷及餘村在“綠水青山就是金山銀山”理念引領下轉型綠色發展的探索及成效,尤其注重反映村民們的日常生産生活。闡述了餘村從“石頭經濟”轉型綠色發展的動力機制、發展經驗,并力求提煉出餘村作為中國村莊發展浙江樣本的研究價值及其啟示意義。

聞海燕,浙江省社會科學院經濟所副所長、鄉村研究中心主任,研究員。浙江省農業經濟學會常務理事,省級重大課題首席專家。長期從事農村經濟、糧食安全、區域經濟研究,已出版專著2部,主編5部。在省級以上期刊發表學術論文60餘篇,10餘篇咨政報告獲省級主要上司批示肯定。主持完成省級重點課題4項,一般課題2項。

轉型賦能——嘉興缪家村發展研究

張秀梅 等◎著

ISBN 978-7-308-21299-1

平裝|96.00元

本書以“後生産主義”的視角審視21世紀以來浙北平原嘉興市嘉善縣大雲鎮缪家村的轉型發展。轉型之前,缪家村與其他中國鄉村一樣都是以農業生産尤其是糧食生産為主,改革開放後,随着一系列農業農村政策的落實,以糧食生産為主體地位的第一産業走向了多樣化;承接上海産業轉移功能凸顯,資本進入鄉村第二産業;而第三産業的發展機遇也被發現,各類旅遊休閑設施、民宿等新型鄉村空間,經濟與社會的非農化、生産與環境的生态化、空間與功能的多元化等特征都彰顯出來。本書從經濟、社會、文化、生活等方面對這一轉型進行了較為詳細的論述,試圖揭示政策、資本等外因如何作用于鄉村社會,及鄉村空間、鄉村文化、社會結構等又是如何逐漸适應後生産主義轉型、實作鄉村性的轉變等問題。

張秀梅,浙江省社科院公共政策研究所副研究員,浙江省社科院鄉村研究中心副秘書長、浙江省社會學學會副秘書長、浙江省人民政府咨詢委員會特約研究員。主要從事鄉村發展、社會治理與公共政策研究。主持完成國家社科基金青年項目1項,主持在研國家社科基金項目1項,主持完成浙江省社科規劃重點項目和其他各類項目多項。已出版鄉村研究專著1部,在《浙江學刊》《浙江社會科學》《中國社會科學報》《探索與争鳴》等國核心心期刊發表論文多篇。

花開富貴——紹興棠棣村發展研究

俞為潔 等◎著

ISBN 978-7-308-21342-4

改革開放後,村民發揮山村優勢,逐漸放棄傳統農業,在蘭花的基礎上,積極拓展其他花卉苗木生産,形成了全村種蘭、種花、種苗木的産業優勢,種植基地和銷售網絡幾乎遍布全國。在村黨支部的堅強上司下,棠棣村生活富裕不忘公德心,緊抓美麗鄉村建設和鄉村振興戰略的曆史機遇,以“人勤春早”的棠棣精神、争分奪秒、真抓實幹的“棠棣速度”,結合“三治融合”、“三産融合”,将棠棣村建設成了環境優美、生活便利、村民幸福的國家級美麗宜居示範村,民富村旺,人稱“中國小歐洲”。

俞為潔,1963年生,浙江杭州人。浙江大學曆史學學士、農學碩士,浙江省社會科學院文化所研究員,主要從事中國農業史和飲食史研究,已出版《飯稻衣麻:良渚人的衣食文化》《中國史前植物考古:史前人文植物散論》《中國食料史》《杭州宋代食料史》等多本專著,已發表《赤米考》《無心插柳:論辣椒在中國的選擇性傳播》等70多篇論文。

村域城市——金華花園村發展研究

王平◎著

ISBN 978-7-308-21289-2

本書運用文獻資料、人物訪談與現場觀察等研究方法,對浙江金華東陽市花園村的經濟、政治、社會、文化的發展曆史進行了全景、縱貫式的記述。重點突出自1981年花園村開辦第一家規模型鄉鎮企業起,39年中村莊工業化、城鎮化發展程序。本書以翔實曆史資料和開闊研究視野說明,花園村開創的以包容性可持續工業化為主要動力,以新型城鎮化為基本形态,以經營性治理為協調手段的發展模式,對于推動鄉村振興戰略走深走實,具有重要的借鑒價值。花園村作為改革開放成長起來“超級村莊”的典型代表,本書的研究結論回答了究竟哪些村莊有條件發展為小城鎮,以及如何通過産業更新、空間規劃、基層黨建、社會治理、公德心建設實作從鄉村向城鎮的跨越。本書成果對于續寫自20世紀90年代以來關于“超級村莊”的多學科研究,具有較強的理論與實踐價值。

王平,1982年生,複旦大學社會學博士。現為之江實驗室智能社會治理研究中心副研究員。2011—2020年間在浙江省社會科學院社會學研究所工作。擔任中國社會學會文化社會學專委會理事、浙江省志願者協會常務理事。攻讀博士期間曾分别在美國耶魯大學、瑞典隆德大學訪學。獨著、合著學術專著8本,在國内外期刊發表論文20餘篇。其中兩部圖書分别獲得省部級優秀成果一、二等獎。主持省部級課題4項。

文化為基——衢州清漾村發展研究

盧福營 等◎著

ISBN 978-7-308-21330-1

本書基于村莊發展的客觀事實,以2006年習近平同志視察清漾村為标志,将改革開放以來清漾村的發展分為兩個時期,從史地、經濟、治理、文化、生态等層面,對40年的村莊發展進行了初步的系統考察。特别是對2006年來基于毛氏文化資源的保護與開發,發展村落文化旅遊,促進文态、業态、生态融合,帶動村莊全面發展的過程進行了全景式素描。剖析了清漾發展的三重邏輯,揭示了清漾發展的重要特色,探讨了清漾發展的樣本價值與發展局限,提供了村莊發展的主要啟示。本書是一項個案研究,研究中強調事實優先,力求以調查所獲一手資源為依據得出結論,以求研究的真實可靠。同時,專門設定了訪談篇、文獻篇,呈獻調查所獲的部分資料,供大家進一步研究。

盧福營,1962年7月生,浙江嵊州人,博士,杭州師範大學公共管理學院教授、博導,政治學、行政管理學科帶頭人,後陳經驗與地方治理研究院執行院長、社會治理與社會建設研究中心首席專家。浙江省“新世紀151人才(第二層次)”、浙江省高校中青年學科帶頭人,浙江省教學名師。兼任浙江省社會學會副會長兼秘書長、公共管理學會副會長、政治學會副會長、中國鄉村社會史研究會副會長,浙江省文史館研究員,等等。主要研究中國農村社會變遷與鄉村治理、地方政府與基層社會治理,出版個人專著與合著10多部,發表論文近200篇。主持國家社科基金項目3項(其中重點1項), 省部課題10多項,獲省部以上科研獎多項,獲省部級上司肯定性批示10多項,多次應邀到中國浦東幹部學院講座。

耕海牧漁——舟山螞蟻島村發展研究

徐偉兵 戴五宏 唐洪森◎著

ISBN 978-7-308-21290-8

平裝|90.00元

螞蟻島村是舟山普陀區的一個懸水小島,面積約3平方公裡,有人居住史約三百年。不同于農業社會的土地耕作,也有異于半耕半漁的沿海漁村,漁業捕撈至今仍是螞蟻島人的傳統生計方式。梳理螞蟻島七十年的社會文化變遷,集體化時期和改革開放時期是為重要的曆史節點。通過調适漁業生産及其經營組織方式,有效整合社會文化資源,螞蟻島人率先建立第一個人民公社,走集體發展道路,不僅極大改變螞蟻島社會的面貌,改善漁民生活,也為改革開放後螞蟻島的發展奠定基礎。在集體化時期凝聚而成的“艱苦創業、敢啃骨頭、勇争一流”螞蟻島精神,不僅是對傳統的繼承和弘揚,也是當代的寶貴精神遺産。螞蟻島的發展曆程是建設社會主義的生動實踐。走集體發展之路,發揮能人作用,對于“鄉村振興”的今天具有一定的樣本價值和現實意義。

徐偉兵,1980年生,浙江開化人。法學博士,浙江省社會科學院副研究員。主要從事文化人類學研究,涉及西南族群、文化遺産、區域發展等方向。主持國家社科基金、浙江省社科規劃項目等3項,出版專著1部,發表論文及撰寫政府咨詢報告10餘篇。

戴五宏,1984年生,江西婺源人。法學博士,上饒師範學院講師。主要從事社會人類學、旅遊人類學研究。主持江西省社會科學規劃項目“鄉村振興戰略視域下江西傳統村落的衰退遏制及價值重塑研究”等省部級課題3項,發表論文10餘篇,主持完成《婺源縣國家中醫藥健康旅遊示範基地建設規劃》等旅遊規劃多項。

唐洪森,1955年生,湖南湘潭人。浙江海洋大學教授,中國近現代史史料學學會名譽會長。主要從事中共黨史、中華人民共和國史研究。主持國家社科基金、浙江省社科規劃課題7項,出版專著(合著)10餘部,發表論文100餘篇。

耕讀緻遠——台州沙灘村發展研究

王 荔 楊貴慶 陶小馬◎著

ISBN 978-7-308-21343-1

平裝|84.00元

沙灘村發展研究以文化定樁、了解并挖掘沙灘村的曆史文化作為研究進路,以親身參與沙灘村改革發展為實踐基礎,對沙灘村1978年改革開放以來在社會“大轉型”背景下的發展曆程、變遷軌迹和調适政策展開全面調查與研究。作者深入村莊,查閱族譜、賬冊等資料,訪談村民,堪踏遺址,與村民口口相傳的曆史史實相印證,為诠釋“對傳統耕讀文化予以創造性轉化和創新性發展的可能”提供了堅實可靠的依據,實證了促使沙灘村當代轉型發展的主要力量來自兩個方面:一是以實行家庭聯産承包制和建立市場經濟體制為核心的經濟改革方面的力量,二是以推行村民自治、德治、法治為核心的政治改革方面的力量。

王荔,同濟大學藝術與傳媒學院教授,博士生導師。先後于中國藝術研究院和中國美術學院獲文學碩士與博士學位。研究領域:藝術史學史、設計史、文化史、城鄉傳播等。出版專著《中國設計思想發展簡史》《良渚原始審美文化研究》等;執導紀錄片《中國當代村莊的浙江樣本研究——沙灘村》《龍泉青瓷》《雙城問道:上海與佛羅倫薩》等。

楊貴慶, 同濟大學建築與城市規劃學院教授,博士生導師。先後于美國哈佛大學與同濟大學獲工學碩士與博士學位。研究領域:住房與社群規劃、城市規劃理論等。出版專著《城市社會心理學》《黃岩實踐:美麗鄉村規劃實踐建設探索》等;參與國家自然科學基金重大項目“可持續發展的中國人居環境的評價體系和模式研究”,獲教育部科技成果一等獎。

陶小馬,同濟大學經濟與管理學院教授,博士生導師。于同濟大學獲管理學博士學位。研究領域:區域經濟與産業經濟等。合著出版《城市發展與城市規劃的經濟學原理》,發表論文《考慮自然資源要素投入的城市效率評價研究》等。主要研究項目:浙江省甯海縣城鎮化發展規劃研究、上海發展低碳經濟的技術路線圖研究等。

電商興村——麗水北山村發展研究

應煥紅 等◎著

ISBN 978-7-308-21328-8

本書主要圍繞北山模式的形成、北山模式的特點和北山模式可複制的經驗及其借鑒意義進行了分析。詳盡分析了北山模式“引領生活方式、建立自主品牌、龍頭企業帶動、勇于開拓創新、推進要素集聚、政府扶持推動”的特點,回答了這個昔日貧窮落後的偏僻小山村,如何借助網際網路的東風,憑着一股敢拼敢幹、開拓創新、互助互享的“北山精神”,實作了從傳統鄉村向現代淘寶村的轉型,開創了農村電商的“北山模式”,進一步蛻變為富裕美麗的浙江鄉村的問題。淘寶村的興起為農村經濟注入活力,已成為影響中國農村經濟發展的一股不可忽視的新興力量。“北山模式”具有廣泛的借鑒意義,是解決大衆創業的新樣本,對全面實施鄉村振興戰略具有重要的借鑒意義。

應煥紅,1964年4月生,浙江缙雲人。現為浙江省社會科學院研究員。1986年畢業于北京師範大學政治經濟學系,1999年畢業于中共浙江省委黨校工商管理研究所學生班,2005年被浙江省社會科學院聘任為研究員。主要研究方向是非公有制經濟、企業管理、區域經濟。主持完成了國家社會科學基金項目《家族制與民營企業制度創新研究》,主持完成了全國行政學院系統科研合作基金課題、多項浙江省社科規劃課題、多項浙江省委省政府重大決策理論支撐研究課題。先後出版專著《公司文化管理》《家族企業制度創新》《傳承與超越》等,在《中國軟科學》《毛澤東鄧小平理論研究》《社會科學》等公開發表論文數十篇。