金縷玉衣的名字再好聽,也不可忽視一點,它是死人才用的東西。

“

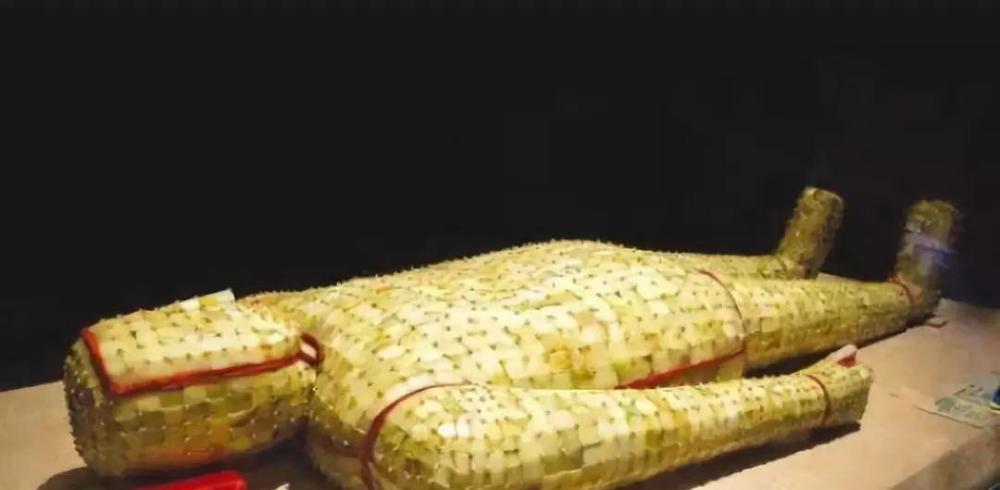

金縷玉衣

”說得簡單一點,就是一個裝屍體的小盒子。

這個小盒子說得再簡單一點,參考現在我們用的涼席,隻不過“

”是用玉片和金線打造而成的進階容器。

用一個簡單的詞來形容“

”那便是雍容華貴,别的不說就說最著名的中山靖王劉勝夫婦來說,劉勝的金縷玉衣用了2498片玉塊,金絲更是用了1.1kg。

而他的夫人窦绾則是用了2160片玉塊,金絲用了大約0.7kg,窦绾之是以用的材料小于劉勝,很大程度上是因為她的體型要小于劉勝,再者也符合男尊女卑的社會背景。

可即便如此,兩套金縷玉衣也用了4600多塊玉片,還有1.8kg的金絲,

原材料就已經價值上千萬,如果再算上加工費與加工工藝,那這兩件金縷玉衣的價值,簡直是一個天文數字。

那麼問題來了,古人為何要花費這麼大的代價來制作金縷玉衣。

古人為何要制作金縷玉衣

這要從古人喪葬文化的起源說起。古人對死亡起初是敬畏的,他們認為人的死亡,就是生命的終止,是以他們畏懼死亡。

可後來随着人類的進步與文明的發展,他們意識到這是一個誰也躲不過去的坎,于是便慢慢開始接受死亡。

甚至一度認為,人死之後,還會以另外一個形态存在,死亡不代表終結,而代表着另一種形式的開始。

慢慢的厚葬之風開始盛行,人們對于遺體的保護也越來越重視。

想想也是,如果靈魂還存在,那看着肉體腐爛,這将是一個多麼痛苦的事情。

于是,為了讓死去的靈魂不親眼看着黃湯外流,古人便想着用防腐的手段來處理屍體,力求讓屍體能夠不腐不蛀。

《抱樸子》:“金玉在九竅,則死人為之不朽。

在古人的認知裡,将玉石塞進九竅裡面,防止精氣外洩,是能夠讓死人不腐爛的。理智地來講,如果不作防腐處理,這句話也就是聽聽就行了。

古人用玉石塞住九竅,用來防腐其實是借助水銀防腐和水銀接觸玉石而凝固的特性來得出的結論。

是以,王侯将相的屍體被水銀泡過之後,為了避免體内的液體往外流,多用玉石來塞住九竅。

後來用玉片制作金縷玉衣也是出于這方面的考慮,為了更好地防腐而已。

盜墓賊抽絲棄玉背後有何故事

“金縷玉衣”這樣豪華的物件,隻有漢代存在,目前出土的金縷玉衣,基本都是漢代時期的文物。

除了漢代劉勝的墓穴之外,徐州獅子山楚王墓出土的金縷玉衣當居全國首位,

所有的玉料多是最好的和田玉,玉片的細節處理也堪稱頂級。

即使是這樣,盜墓賊依舊看不上這些玉片。他們每盜掘一個墓穴,但凡是發現金縷玉衣,基本上玉片都會被盜墓賊留在墓穴之中,金絲則被盜墓賊抽出帶走。

按照道理來說,玉片的價值要遠大于金絲的價值,那盜墓賊為何要這麼做呢?這背後又有何故事?

我總結了一下,原因無外乎以下幾點:

第一:王侯貴族的專屬道具,搞不好就要翻車;

在古代講究尊卑有序,但凡是能夠穿上“

”服飾的人,必是王公貴族。

王侯貴族的專屬道具,具有唯一性與極高的辨識度,如果盜墓賊整套拿出去賣,一不小心便會被緝拿。這種衣服又沉又重,一旦被盯上,基本上就算涼了。

盜墓賊冒着生命危險,不就是為了點錢嘛,如果錢沒有搞到,命還丢了,那豈不是得不償失。

第二:單塊玉片的價值太低,不适合散裝出售;

上文也提到,整個的金縷玉衣容易辨識,也不容易搬運售賣,盜墓賊極容易被發現抓捕。

于是有人便提出,售賣玉片它不香嗎?其實,理智的分析,玉片雖然是上好的和田玉,但薄薄的一片,上面還被穿了孔,已經很難再被加工成其他東西了,是以,拿出售賣的風險大,價值低,成本效益太低,不适合散裝出售。

第三:黃金不管在哪個朝代,都是硬通貨,而且極容易被加工成其他形狀,轉眼就可以被洗白白。

試想一下,墓穴裡面的玉石珍寶那麼多,誰還沒事對着散落一地的玉石碎片費腦筋呢?

後記

說一千道一萬,盜墓賊挺可恨的,他們破壞了不少的文物。但從盜墓賊處理金縷玉衣的選擇上來看,他們确實動腦子了,選了一種最有利的方式。

他們抽絲而扔掉玉片,更多的還是在考慮出貨與風險問題。

其次,就算是盜墓賊不小心将金縷玉衣帶出墳墓,他又怎麼去售賣呢?

一件新鮮熱乎的金縷玉衣,你要不要試試看?相信這麼賣的話,也隻能中午了,因為早晚會出事兒……