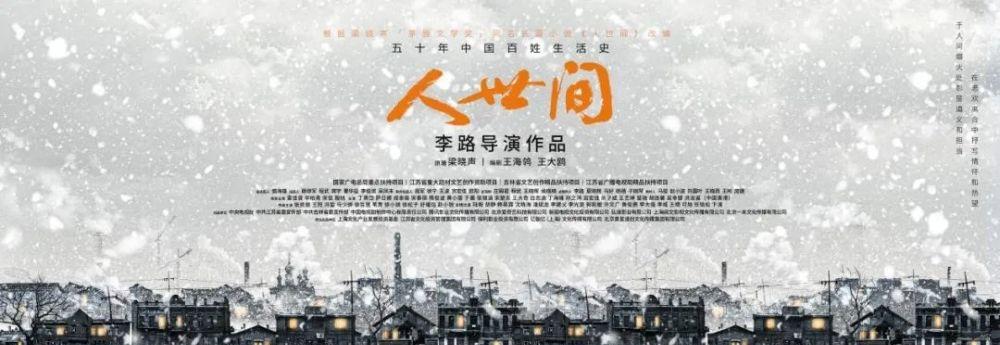

在一部史詩題材的大劇中,宏大與真實該如何共存不悖?最近,由騰訊影業、新麗傳媒、閱文影視“三駕馬車”聯合推出的現實題材當代大劇《人世間》便為這一文藝創作的難題打了個樣。

提及《人世間》,不少人并不陌生。原著小說曾獲“茅盾文學獎”,由知名作家梁曉聲創作,本身便是一部橫貫50年的中國家庭“史詩”:

其故事圍繞東北某省會城市的周家五口展開,從20世紀60年代末綿延至21世紀,展示了中國社會的巨大變遷。在周家,周父是根紅苗正的老建築勞工,長子周秉義響應号召上山下鄉;長女周蓉為追求浪漫愛情遠赴貴州插隊;小兒子則留在城市,成為一名勞工……不同的選擇下,時代的劇變中,十幾位平民子弟由此開啟了跌宕起伏的一生。梁曉聲曾坦言,“人世間”是個遠大于人間的概念。

如此宏大的題材投上熒屏,如何讓觀衆不疏離、動真情?可喜的是,《人世間》1月28日登陸央視等平台即迎來熱播;而劇集中最能打動人的,正是那股踏實、親近的“真實感”。

從目前展出的内容來看,這種“真實感”貫穿《人世間》,也構成了這部劇集最獨特的氣質——拿前幾集來說,當居委會提出,周家需要派出一位青年下鄉,懵懂無知的年輕人們無比興奮,周家媽媽卻憂心忡忡,父親則在沉默中确定了離家孩子的人選——一個真實中國家庭的形象瞬間得以呈現;至于劇中的布景,細緻如火炕、土路、泥爐,都在盡可能還原時代的真實場景,也有觀衆是以感慨,“看多了冷光磨皮的濾鏡,接地氣的場景竟如此令人沉浸。”

近些年,部分國産劇集的确在與“真實感”漸行漸遠:神劇中幾百裡外擊斃敵人,偶像劇中如同豪宅的大學生宿舍,古裝劇中原地起飛、刀槍不入的主角光環……層出不窮的浮誇與奇葩設定背後,很大程度是吸引觀衆眼球、給予感官刺激的市場需要。

但這一衆作品中,能收獲好評,被人銘記,乃至引發思考的又有多少?換句話說,好的藝術作品是現實的投射,“真實感”正是引領觀衆走進主創内心世界的先決條件;而要做到這些,首當其中的便是尊重生活、尊重常識。

在這一點上,《人世間》的表現堪稱可圈可點。“尊重常識”首先表現在服化道等硬體裝置上。據稱,主創團隊輾轉長春、哈爾濱、貴陽等地拍攝,搭下4萬平米布景,還為老道具搭建了一千多平米的道具庫,堪稱用盡了心力。

而在硬體之外,劇情的設定、邏輯的走向則是“真實感”更高次元的來源。用編劇王海鸰的話說,《人世間》是一部宏觀與微觀結合的劇集,“宏觀是大的骨架,真實的細節才是骨架上的血肉。”

原著作者梁曉聲甚至提出,《人世間》的原著從一開始就是“反戲劇、重真實”的,“我們按照社會學各階層分析的方法來設計人物命運;而不是按照一般戲劇規律,讓勞工成為大老闆。我們覺得這更符合現狀。”也正是基于這種踏實、樸素的創作觀,《人世間》才能将知青歲月、三線建設、改革開放等一系列中國社會近50年來的巨大變革彙集到一部作品,最終以令人可知、可感、可信的形态予以呈現。

回望人類文藝創作的曆史,也隻有這類作品才能成為真正的經典。畢竟,熱點和段子隻會是一時的風潮,與人性相通、與生活相連的内容才能經得起時間的考驗。這也是為什麼主創團隊有底氣表示,《人世間》并不會刻意考慮市場的需求,“這部作品要向現實題材緻敬,向40年來在中國改革開放中添磚加瓦的各類人物緻敬,尤其向堅韌的、普通的、而又堅持做好人的人緻敬。”他們相信隻要忠于這些本質,便自然會打動觀衆。

值得高興的是,《人世間》得到了頗為熱烈的反響,這也是近幾年人民文化欣賞水準逐漸提高的表現。人們越發希望看到踏實講好故事、切實走入人心的作品,文藝創作領域開始湧起現實題材作品井噴的浪潮。以此次劇集的版權方、出品方之一的騰訊影業為例,在幾年前就提出要“觀照現實,講好中國故事”,開始系統布局現實題材。《人世間》是騰訊影業和閱文影視“時代旋律三部曲”的第二部作品,第一部是去年七一上映的電影《1921》。

從這點來看,《人世間》這次無疑為行業開了一次好頭:影視作品不僅僅是消遣,更應該提供一份營養。最吸引也最打動觀衆的,并不一定是誇張的聲光視效;回歸藝術創作的原則,呈現出最細膩、最動人的真實,已然足以溫暖人心、感動人性。

文字:程航

圖檔:網絡

欄目主持人:張永群

責編:王遠方

編輯:朱曉帆 常瑩