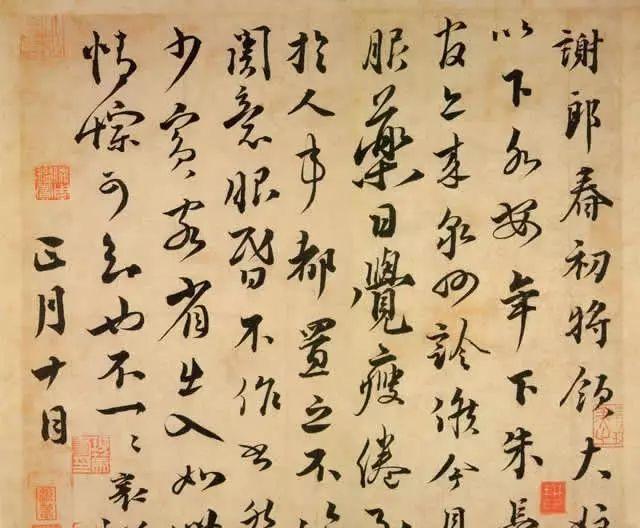

蔡襄尺牍《初春帖》,1060年,紙本

縱26.5厘米,橫29.1厘米,台北故宮博物院藏

【釋文】謝郎春初将領大娘以下各安。年下朱長官亦來泉州診候,今見服藥,日覺瘦倦,至于人事,都置之不複關意。眼昏不作書,然少賓客,省出入,如此情悰可知也。不一一。襄送。正月十日。

蔡襄《謝郎帖》賞析

王憲坤

北宋一朝的建立結束了五代十國的分裂割據狀态,使當時的中原和遼闊的南方重歸統一。北宋雖然仍和北方的遼、西夏以及西南的大理國相對峙,但曆經太祖、太宗、真宗三朝的苦心經營,其發展已遙遙領先于周邊國家。國家的繁榮和穩定已達鼎盛。這為書法藝術的繁榮提供了發展的平台。“宋四家”中的蔡襄便是活躍于這一時期的領軍人物,并為“尚意”的宋代書風吹響了号角。

蔡襄,字君谟,福建仙遊人,生于真宗大中祥符五年,即1012年,卒于英宗治平四年,即1067年,享年55歲。他同蘇、黃、米不同,仕途順利,官聲清廉,一生忙于政事,且政績顯著,而他本人性格忠厚、正直、講究信義,故頗受朝中同僚的尊敬和仁宗皇帝的信賴。這種性格上的忠厚正直、仕途上的順利和相對寬松的政治環境,無疑對蔡襄書風的形成産生了影響,也是他有别于其他三家書風的一個客觀原因。

今藏于台北故宮博物院的蔡襄《謝郎帖》也叫《初春帖》,便是一件展現蔡氏書風的精妙之作。此作為紙本,縱26.5厘米,橫29.1厘米。品賞此帖,我們不僅能從中欣賞到蔡襄高妙的書法造詣,同時也能從中窺探出晉唐遺韻及作者崇尚玄淡的文人情懷。

《謝郎帖》應屬其壯年之作。其劄未落年款,但信中有句雲“亦來泉州診候”,故應是蔡襄在泉州任上所書。蔡襄曾兩度出任泉州,一次在至和二年至嘉祐元年(1055-1056),另一次在嘉祐二年至嘉祐五年(1057-1060),兩次共六年。《謝郎帖》應寫于這一時期。

此劄溫潤儒雅、渾厚端莊。從帖中我們知道,主人當時身體違和,有疾在身,“朱長官亦來泉州診候,今見服藥,日覺瘦倦”。即使如此,作者在寫書信時依然态度嚴謹,行書落筆法度依然從容不亂。開頭一行的行楷不激不厲,行筆沉穩,提按有度。随着心緒的變化,作者的筆觸逐漸地由楷入行,線條也豐富流暢起來,行筆提按開始加快,筆力勁朗,溫潤中流落出一絲焦慮。如第二行“各”“安”兩字,行筆迅疾,結構誇張,動感強烈,充分顯現作者對平安健康的渴望。再如第四行“藥”“瘦倦”諸字,結構上的強烈反差準确地展示了作者的心境,“藥”字用筆厚重沉着,結字寬博而有動感,無不顯示作者希望藥到病除然而服後依舊“瘦倦”的失望。“瘦倦”兩字線條不經意的抖動變化(“瘦”字撇畫)自然流露出作者的無奈和焦慮。越往後,作者情緒變化愈強烈,心随情動、筆随意轉,或行或草,随手拈來,毫無刻意之習氣。

藝術是心靈的展示,是作者心境和表現技巧的完美統一。王羲之的《蘭亭序》是如此,顔真卿的《祭侄文稿》是如此,蔡襄的《謝郎帖》亦是如此。三者都達到了意境和表現技法的統一,所不同的是,《謝郎帖》同《蘭亭序》比少了許飄逸俊朗,卻多了份溫潤儒雅,同《祭侄文稿》比少了許雄渾激蕩,卻多了份厚重端莊和嚴謹。是以世評蔡君谟秉承晉唐遺緒,其書“獨步當世”則不為虛言。

《謝郎帖》因是份家書,故作者寫來毫無顧忌,心随意動,布局謀篇一任自然,深得晉人崇尚簡約之精要,去雕飾、少浮華,字型大小錯落有緻,亦行亦楷,妙造自然。如文中的“下”“朱”“藥”“覺”等字,既有楷書的嚴謹厚重,又不失行書的靈動;“事”“書”“可”諸字筆勢輕盈,動中有靜。《謝郎帖》無論格調、氣象還是技法諸方面已達相當之高度,這種有意無意的書法胸臆無疑為“尚意”的宋代書風的開啟做了很好的理論上和實踐上的鋪墊。

《謝郎帖》通篇舒朗簡約,洋溢着濃郁的晉人氣息,用筆嚴謹厚重,提按有度,一絲不苟。結字欹正相生,顧盼生趣,疏朗者端莊大度,緊結者俏麗秀美,處處秉承了顔、柳、褚的法度森嚴。坦率地說,能将晉人舒朗散淡的氣息和唐人法度森嚴的莊重巧妙地融在一起并最終形成自家藝術風貌,放眼有宋一朝,唯蔡襄一人耳。

自宋以降對“宋四家”的評價,歧義最多者唯蔡襄矣。蘇、黃、米似少歧義。産生這樣的原因固然很多,如其書風對後世的影響。客觀地說,從對後世的影響來說,蔡自然不如其他三家,但僅以此來否定蔡對宋代“尚意”書風的貢獻似乎也有失公允。還有說蔡的創新意識不夠,個人面目不像蘇、黃、米三人明顯,有“師古不化”之嫌。其實不然。蔡襄以其行草跻身于“宋四家”之列,此件《謝郎帖》就足以證明他在承繼古人和創新方面有自己獨到的見解。他論書注重其中的内在精神,形似次之,在《評書》中曾雲學書之要“唯取神氣為佳,若模像體勢,雖形似而無精神,乃不知書者所為耳”。在這裡蔡以神氣與形似的對比強調書法内在精神意蘊的重要。《謝郎帖》就恰恰證明了蔡襄并非“師古不化”的書奴,他巧妙地将晉人遺韻和唐人尚法的精神融于一體,進而形成了自己溫潤古雅、端莊嚴整、平和不張揚的書風,這種書風恰恰符合他含蓄内斂的藝術審美取向。這種審美取向雖有别于蘇的豐腴跌宕、黃的縱橫奇崛和米的豪邁奔放,但其個人的風格特征依然是鮮明的、精妙的,簡單地厚此薄彼有失嚴謹。

誠然,對藝術的了解和欣賞自古以來都是仁者見仁、智者見智。蘇、黃、米三家固然個性鮮明、書風張揚,但是不可否認此三家也存在着十分明顯的缺憾。如蘇字過肥,雖天真外溢,卻仍有“墨豬”之嫌;黃字雖縱橫奇崛,然常流于習氣;米字雖豪邁奔放,然因多用刷筆,故偏鋒過多,病筆頻出,進而失之嚴謹。而蔡襄則不然,像《謝郎帖》就鮮有以上諸家的遺憾。

是以,客觀地評價蔡襄,還他以揭示有宋一代“尚意”書風序幕創始者之一的曆史地位,還是有一定的客觀現實意義的,畢竟我們從《謝郎帖》中可以明顯地感覺到,“在他之前,北宋沒有哪個人能對傳統書體做過如此全面和深入地繼承,完全可以說,蔡襄的努力結束了趙宋百年以來書法混沌無序的混亂局面,因而他無疑是個‘繼絕世’式的人物”(曹寶麟語)。僅憑此一點,蔡襄與蘇、黃、米并列為“宋四家”毫不為過,人為地厚此薄彼顯然不足取。因為每個人都有來自時代和本身兩個方面的局限,他隻要完成了曆史賦予他的使命,就足以奠定其曆史地位。這也是我們在賞評《謝郎帖》的過程中所得到的一點啟示。