也太沒有懸念。

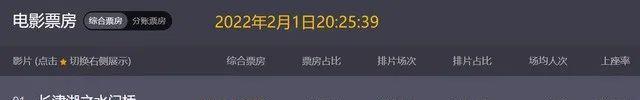

果然它是春節檔最多人的第一選擇,首日6億,獨占初一票房的半壁江山。

現在隻剩下一個懸念:

2021年11月25日,《長津湖》正式登上中國票房冠軍寶座。

兩個月後,記錄會被它再次打破嗎?

《長津湖之水門橋》

說到《長津湖》,就不得不提背後三位大導。

陳凱歌、徐克、林超賢。

第一部,三位導演的分工相對平均。

到了第二部,換了打法。

在《長津湖之水門橋》的釋出會上,總制片人透露,片中90%的戲份,都是徐克導的。(以下簡稱《水門橋》)

如果說第一部中,你還能明顯看出三位導演的風格有所差異。

《水門橋》,更加統一。

故事連接配接上部。

1950年的北韓戰場上,七連戰士們在殲滅北極熊團團部後,又迎來另一項任務,炸水門橋。

長津湖一戰後,美方決定向北韓東海岸撤退。

水門橋,就是他們唯一的通道。

這座橋長8.8米,建在懸崖峭壁的水壩上。

志願軍小分隊靠着簡陋的裝備和不怕死的決心,三次突襲炸掉水門橋,史稱“三炸水門橋”。

但怎料到。

志願軍付出了巨大的代價,美軍卻靠着先進的工業裝備,炸了三次,就修了三次。

光看曆史描述,都能感受到那種慘烈與絕望。

62年後,《水門橋》用震撼的影像,重新開機了被曆史冰封的那一份壯烈。

01

從上一部的制作上就已經顯示出:

這是國産戰争片新标杆。

先是場面的逼真。

一場不那麼重頭的戲,雪地行軍。

這是志願軍們在零下四十度的北韓戰場,遇到的家常便飯。

暴風雪大到幾乎能把人吹起來,刮臉上就像一把把利刃,睜眼都是難事。

怎麼拍出來的?

不是特效,不是假雪。

徐克要求來真的。

演員隻有在真實條件下,才能呈現出最真實的反應。

較之第一部,《水門橋》的情節更集中,聚焦在七連僅剩的一半戰士,和九連一起對水門橋的三次突襲轟炸。

雙方裝備實在懸殊,美軍用着最先進的槍炮,手持火焰噴射器,戰機在上空巡邏掃射。

志願軍還用着“萬國造”槍支,營以下的通信主要依靠軍号、哨子、旗子等聯絡。

《水門橋》逼真地向我們展示了:強大的現代戰争機器面前,人能有多渺小。

高空一顆炮彈下來,來不及反應,身邊活生生的戰友,就瞬間化成了一灘血肉,一團灰燼。

硬碰硬,注定是以卵擊石。

于是留給志願軍的機會,隻有暗夜突襲。

這邊,手握先進裝備的傲慢美軍,重兵把守水門橋,布下陷阱,等着志願軍“自投羅網”。

另一邊,志願軍采用穿插戰術,兵分四小隊,裡應外合,打算從各個薄弱點選破敵人的嚴防死守。

注定是一場焦灼的血戰。

與前作相比,《水門橋》的戰争戲密集,也更連貫。

它沉浸地集中于水門橋這一役。

早在《智取威虎山》,徐克就展現出了将商業片觀賞性和主旋律結合的能力。

《水門橋》,是他又一場漂亮的仗。

宏大的軍隊交戰,劃分成了各個小點分散的精密作戰,十分考驗導演的把控力。

兩個半小時的時長,節奏緊張。

一些近身肉搏戲,拳拳到肉,殘酷程度不比槍炮爆炸少分毫,從一種更小的視角,來展現戰争中的你死我活。

但這些,還隻停留在一部好的戰争片的第一層。

02

場面的逼真之後。

更進一步,是挖掘出一種非人的慘烈裡,屬于人的血肉。

《長津湖》的基調是七連保家衛國的“燃”。

《水門橋》的鏡頭則徑直穿過,最終逆向瞄準了這場戰役背後,戰士的“悲”。

首先,悲于“狼狽”。

這是天氣、軍備等原因造成的,戰争條件對于志願軍簡直是地獄級。

電影的開場,就是肉眼可見的冰冷,風雪行軍。

士兵們身上綁着繩。

怕掉隊。

一掉隊,興許再也找不回來。

怕凍倒。

互相攙扶,死撐、硬撐,倒了重新站起來。

這類畫面,電影裡比比皆是。

被凍住的指北針;

紗布從剛死去的戰友身上拆下來,留給還能活下去的人;

以及一場戰役後,雙手顫顫巍巍地數着能用的子彈......

雪地裡,戰争以外的艱苦、絕境和窒息。

歌頌之餘,分量更重的是戰争的憐憫。

構成了水門橋之戰的故事基調:

一場注定不會“完全成功”的戰役。

1950年12月1日、4日、5日,20軍志願軍前後三次炸橋,但始終敵不過美軍現代化的工業水準。

志願軍炸一次,美軍建一次。

甚至在橋基底全部摧毀的情況下,都能從日本空運架橋元件修複。

僅用一天,就重新架起一座鋼結構大橋。

悲,更在“慘烈”。

現實中,沒有以一敵百的奇迹。

一隊隊志願軍,真是用命在拼。

《長津湖》裡,雷公開車引開美軍飛機,死于炮彈轟炸。

一個铮铮鐵骨的漢子,說的最後一句話是:

疼 疼

疼死我了

别把我一個人留在這

當時,多少人為這一幕落淚。

但殘忍的是,這隻是撕開《水門橋》的一道血口。

好的戰争片,必須逆“神話”而行,拍出戰争的真實破壞力;

必須逆“神化”而行,拍出死亡的突襲和不确定性。

簡單來說,要給人一種“他怎麼死了”或“他怎麼這樣就死了”的震撼感。

《水門橋》未必做到滿分,但不乏這種心理的震撼。

比如第一個拿炸藥包,準備“人肉襲擊”坦克的志願軍。

當你以為他就要和敵人同歸于盡的時候,下個鏡頭,他就在坦克前被炸得粉身碎骨。

段奕宏飾演的營長談子為。

對戰中,被飛來的流石擊穿腹部,失血身亡。

山下,中國志願軍剛要扔出手榴彈,就被美軍一槍斃命,原地引爆;

副連長何長貴甚至隻是揮了下手,手就被子彈擊穿;

......

一個。

兩個。

三個。

皆是如此。

而最打動。

不。

應該說是吓到Sir的還是平河犧牲的一幕。

他躲開子彈,成功跑到坦克底部準備一并引爆坦克和水門橋。

不料衣服被勾住,動彈不得。

明明隻差幾厘米就能碰到引線。

但一個輪子上來,整隻手臂被直接壓碎,如同螞蟻一般,受敵人擺弄折磨。

是英雄。

但戰場上,英雄“命如草芥”。

誰都沒有光環。

戰争的凱旋容易被記住。

但勝利的基石,有多麼沉重,我們未必有真切的感受。

《水門橋》在歌頌,更是提醒:

英雄已經被鍍上光芒。

但是說到底,他和每一個普通人并無距離。

此時,觀衆也不再是走馬觀花的旁觀者,而是從内心深處真正看到革命裡鮮活的個體和真實的命運。

進而感覺戰争的第一個本質:犧牲與死亡。

在這一刻,輸和赢,或許已經變得模糊。

我們不再隻有歡呼喝彩。

也為生命的逝去哀傷。

模糊的界限裡,裝滿的是對戰争的思考。

03

肉體的隕滅之後。

戰争的思考,往下深挖,還有美好的撕碎。

具體來說,就是用一部電影的時間讓你知道,什麼叫做物是人非。

和很多戰争題材一樣。

《水門橋》開場的情感落點很“大”。

聚焦家國大義。

比如這一幕。

上戰場前,七連站在山頭,望着不遠又遠的國界。

那是祖國的方向。

瞬時,一股守衛家國的責任與使命感由心而生。

他們向着祖國的邊界敬禮。

一個接着一個:

新中國萬歲

但之後,《水門橋》調轉方向,一步步聚攏,轉而往“小”下功夫。

“情義”的範圍一次次縮小。

祖國的方向。

也是家的方向。

也是人的方向。

但人呢?

有兩場戲。

開頭,七連與炮兵營彙合,伍千裡和楊營長止不住一陣調侃和寒暄。

但融洽的畫面,随即被楊營長一句詢問打斷,“老雷呢?”

問題再尋常不過,卻硬是沒人說得出話,連伍千裡也是低頭,抽煙不語。

楊營長一下子就知道了意思。

這是一種戰場上獨有的,戰友之間關于死别的“默契”。

還有一次。

餘從戎和伍萬裡趕來解救伍千裡。

餘從戎問,“平河呢?”

伍千裡隻說了一句,“他已經完成了任務”。

這兩者疊加在一起,好似一張相框:

相片裡原本站滿了人。

但一場、兩場戰役,甚至一天、兩天......相片的戰友一個個減少,剛剛還聊着天的人,下一秒已經離開回不來。

這是戰争的另一個本質:

破碎與失去。

想起《1917》裡的一幕。

斯科菲爾德被追趕着跳進河裡。

河水的漂流中,岸邊樹上潔白花瓣落下,眼前景象靜谧而唯美,斯科菲爾德忍不住用手去觸摸。

但下一個鏡頭,他随即看見河邊浸泡得腫脹蒼白的屍體。

他翻過屍群,在岸上嘔吐了起來。

什麼是戰争?

就是把平凡推遠,把美好撕裂,把人置入極端的情境中逼迫他們去習慣,去榨取出一種近乎反人性的“麻木”。

回到《水門橋》。

一個細節,Sir必須提。

伍萬裡看到軍營裡被俘獲的美軍年輕傷兵,死前躺在床上遭受傷痛的折磨。

他靜靜地望着他,似乎找到了一種說不出的共性。

慢慢向前,脫下被子蓋在他身上,安靜離開。

結局處,美軍撤離興南港前,準備燒毀所有物資。

一個美國士兵,在一瓶酒上寫下一行字。

“一瓶喝了就可以結束戰争的酒”,然後放在死去的戰友屍體旁。

是戰争,把一個個渴望家的靈魂,置于如此境地。

兩部中,Sir記得萬裡的一個變化。

《長津湖》,七連碰上美軍飛機掃射。

伍萬裡從屍堆中拖出戰友的屍體,撿起對方的遺物,問起戰友的家鄉。

突然明白千裡小本子上那些人名的重量。

少年的眼神一下裝滿了恨。

他心裡隻有一個目标:報仇。

那時候,他對戰争的定義就是殺敵。

到了《水門橋》。

餘從戎再問伍萬裡,“殺了多少敵人了?”

伍萬裡不再有執念,隻是淡淡地說了一句:

“不重要了,我要讓你們都安全回家。”

如果說《長津湖》是認識戰争,把那段曆史的精神,重制給現在的人。

那麼《水門橋》想說的,是“結束”戰争,回家,回到和平。

與第一部,伍千裡的回家遙相呼應。

隻不過,當時走出的是滿懷好奇,闖入戰争的小子。

現在,他已經明白了戰争的代價和意義,回到了真正屬于他的地方。

其實,我們的方向從來不是遠方的戰場。

始終為的,都是腳下這片,等待我們來建設和守護的家園。

就像每年春節,我們總會看到電視上邊防戰士的拜年。回家團圓,對于他們幾乎是一種奢望。

但他們心中,懷着另一種更笃定的希望,一種和我們對家同樣的執着。

那就是大家都忘不了的四個字——保家衛國。

無論過去還是現在,都有這樣一群人。

他們将自己回家的路,彙成了一條更寬闊的大道。

讓身後他們想保護的人,可以通往和平,通往不會被戰争碾碎的美好。

本文圖檔來自網絡

編輯助理:M就是兇手、罐頭蓋的日與夜