譯者/前言:張不慢

這是一種恍惚,裡面有一頭大象。

編輯:尼翁

前言

即使是随便看一眼手冊,也必然會揭示出談話中不同尋常的莊嚴:在戈達爾長達13頁的采訪之後,接着是對《圖像之書》的兩篇完整評論,然後是對制片人妮可·布雷内斯(Nicole Brenez)、編輯法布裡斯·阿拉尼奧(Fabrice Aragno)和展覽策展人菲利普·奎斯内(Philippe Quesne)的采訪。《影像之書》在去年的戛納電影節上首映,但時尚的未來擺在廣大法國觀衆面前。10月,這部電影在楠泰爾的Amundiye大劇院舉辦了為期半個月的展覽,這成為《手冊》在十月刊中尋求與戈達爾對話的機會。

書評人參觀了戈達爾在瑞士巴西爾的家和工作室,并以"直視内心"的方式歡迎這位電影制作人的巨人:"看看《手冊》的曾孫們!"的确,這個三個半小時的采訪的主題仍然是戈達爾的新書《圖像之書》,但無論如何,我們應該期望兩者之間的對話遠遠超出了這個範圍。通過這冗長的漫無邊際,除了對這部略顯費解甚至有争議的電影有了新的認識外,戈達爾自己最讓人津津樂道的就是自己的想法。引用規則、修辭機,那些法國人思想一緻的文字遊戲,雖然使翻譯變得困難,但我們終于可以從外部看到某種沉浸在文化深處的思想魅力;而到了最後,當"膠片手冊"的聖人,帶着客體的态度回到它的懷抱中,一些回憶是不可避免的。當那些影史書冷冰冰的曆史謠言在我們眼前展開,帶着一位老人的滿滿友誼時,我們仿佛再次看到眼前的新浪潮,在耳邊聽到它的咆哮。

在《影像之書》的結尾,螢幕一片漆黑,在劇烈的咳嗽之後,戈達爾抛出了簡單有力的字眼"熱心的埃斯波伊爾"。這就是手冊選擇作為這次采訪的标題:選擇稱之為熱門節日。從電影制作人肆無忌憚的話語中不難看出,他火焰般的溫暖是感人的,但正是這種氣質無意中呈現出其謹慎的一面——正如戈達爾在《Thelcloix》中反複提到的那樣,"這個人既熱情又擔憂——他自己緊緊地緊緊抓住着這部電影,在電影中,環顧四周, 而且,用他的話說,永遠不想離開。

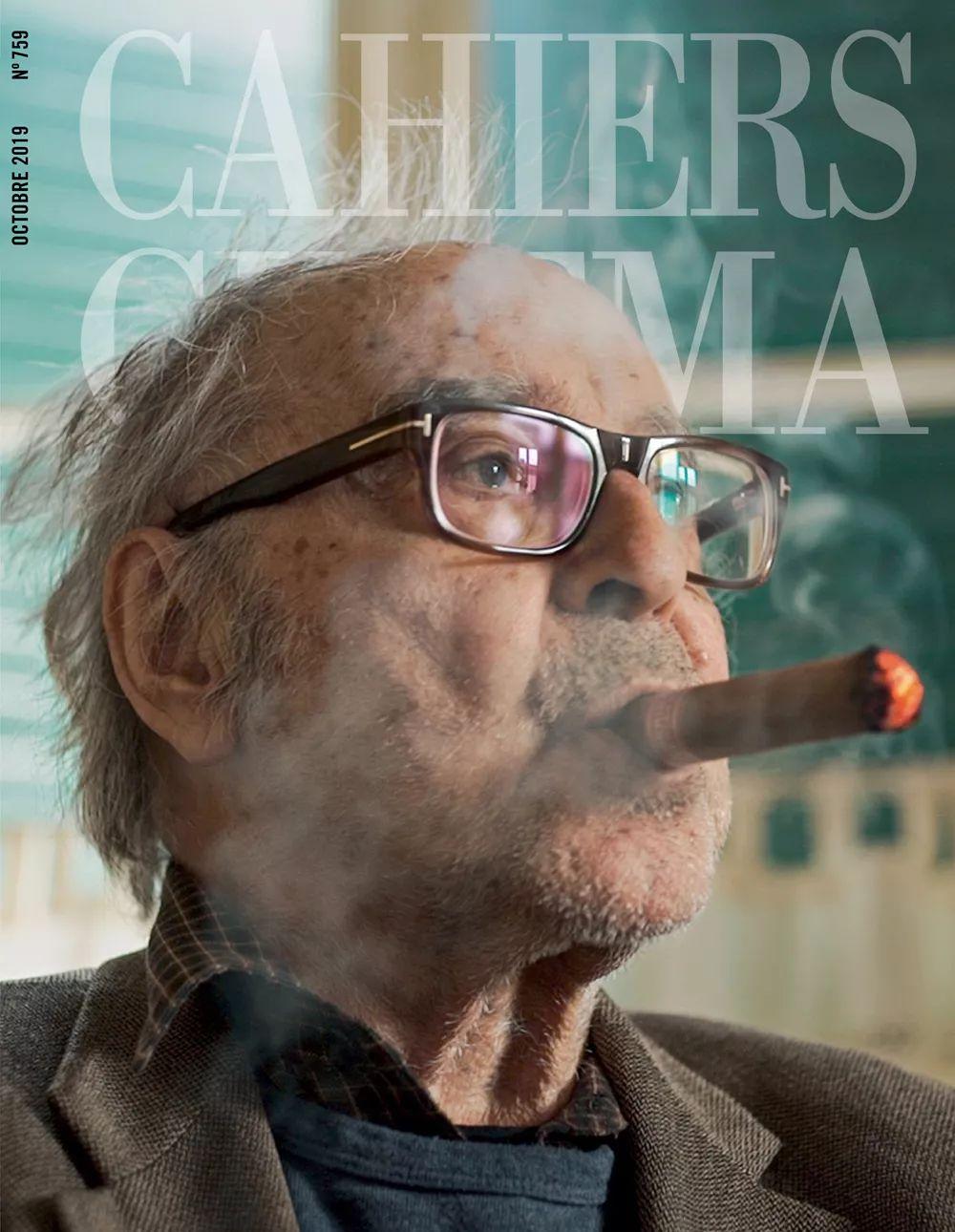

熱希望

采訪讓-呂克·戈達爾

JLG:我們不要談論Nantel Amundiere大劇院,我什麼都不知道,是Nicole Brenez 1負責。我想見你,你。這就像我在看《電影手冊》的曾孫輩,我一直在想他們長大後會是什麼樣子。

凱希爾斯:戛納電影節這部電影特别感動了我們,甚至震撼了我們,尤其是最後的"溫暖的希望"片段,它賦予了穿越廢墟的整個過程以意義。整個第一部分是關于戰争的永恒翻拍,然後約瑟夫·德·邁斯特2向我們解釋說,戰争是整個世界和自然的法則,然後是關于人類法則,它似乎正在重建秩序,但實際上是一種不平等......這部電影應該是在黑暗中,然後你把我們帶到了光明中。它很熱,但這是一種不同的燃燒。

妮可·布雷内茲,制片人。

2:1753-1821,法國哲學家,反X反對大革命。

來自戈達爾的iPhone

JLG:嗯,我應該告訴你,我們說的是同一種語言。當我說"同一種語言"時,我指的不是法語與中文或芬蘭語的比較。從前幾部電影開始,我通常開始區分語言和語音3。這始于1910年閱讀了德國社會學家弗裡茨·毛特納(Fritz Mautner)寫的一本關于"文字"的書,該書對語言本身提出了許多指責。它稱它為"言語",就像其他人一樣,但通過繪畫的影響,我感覺到一種語言之間的差異 - 大緻是文字和文字。我一直對文字的邪惡持懷疑态度。我以前在《電影史》中有一句話:"什麼都說,除了你做的不能說。"我所說的"言語"和大家與"語言"混淆的是行動。就目前而言,電影是一個真正的知識庫,但沒有真正的知識。雖然我無法逃避這一點,因為我也會說語言(笑)。

語言和語言都是指語言,兩者的差別在于前者更多地是指抽象的語言結構/語言系統,後者指的是特定的語言。

Unterwegs zur Sprache

我們之間是邪惡的泥潭。言語是圖像和文字的姻親。但是,當涉及到文字時,"話語"并不是"話語"的概念所指的,包括海德格爾所說的"話語"。在安娜-瑪麗·米維爾(Anna-Marie Mievier)的最後一部電影(編者注:"和解之後","和解之後","和解之後",2000年)的開頭,有一群穿着18世紀服裝的女性,她們在森林裡重讀了海德格爾的一段文字,"走向文字"4。我喜歡的所有作品——那些我們仍然稱之為"大作家"但沒有告訴我們他們在哪裡的作品,杜拉斯、陀思妥耶夫斯基、霍爾德林、丹尼爾·笛福、梅爾維爾......——,我們稱之為喬伊斯或蘭博的所有"偉大作品",他們自己說他們的全部就是試圖推動他們所謂的"文字"——我不能那樣做,我隻是語言。

這本書的通用中文譯本是《通往語言的路上》,但海德格爾實際上使用了"話語"這個詞。

我們可以在Fulubai的"Boual and Pejuan"中看到的是資料庫5,它預測了社交網絡和Facebook。當我試圖改編瑪麗·達裡切克的第一部小說(編者注:"母豬女孩")時,她以自己的方式說了出來,但最終改編沒有成功,因為我覺得不可能用文字而不是其他東西與作家交談。

5:這本《富魯拜的遺産》講述了兩位抄寫員的故事,他們在經曆并放棄了百科全書式的抄寫後,又回到了忠實的抄寫中,揭露了這本書的荒謬、沖突和漏洞。這項工作(包括抄寫員程式)基于極其豐富的引文彙編。

Love's Song (Sloge de l'amour, 2001)

讓我們多說一點語言。我會用言語回答你的問題。我接受你的邀請,從曆史上看,看看手冊的孫子孫女或曾孫子孫女的孩子過得怎麼樣(微笑)。我對事件、對曆史的河流、對宏偉的事情、對中國或俄羅斯都很敏感。我一再指出,我們要說的是我們所讀到或印刷的。文字是将出現在最後一層的東西,就像德拉克魯瓦水彩畫中的雲彩一樣。這就是波德勒在《異形》中所說的:"我喜歡那些雲,那些不可思議的雲。"問題顯然是關于最近四五部電影的。我覺得我從《愛之歌》開始就變了,或者更像是《永遠的莫紮特》。

凱希爾斯:發生了什麼事?

圖像之書 (2018)

JLG:我有點困惑...我陷入了這種困惑,我感到迷茫。我總是以一種有意識的方式去做,也就是說,我一直在電影中。即使是那些在鬥争中的人,簽名,社會運動,甚至黃馬盔甲,無論他們是誰;急救人員6,不管他們是誰,不管他們是誰,是以在電影史上有幽閉恐懼症,這樣我才能體會到整個宏大的曆史。電影是一段小小的曆史,但同時也是宏大的。

6(A) 指今年6月法國緊急救援人員的總罷工和示威。

它始于我的最後一部經典電影《永遠的莫紮特》,它并沒有阻止我不時地制作小電影,比如狙擊手或戰争中的間諜。我花了很多時間在《情歌》中,意識到自己能做些什麼;然而,一些仍然非常無意識的東西将電影分成了兩三個部分。我甚至列出了一個公式,盡管非常簡化,我稱之為蒙太奇公理,就像歐幾裡得必須列出他的五個公理一樣:x3 s1。為了達到1,必須消除2。它也不是一個真正的公式。當我向巴迪奧提到這件事時,他對此知之甚少。分裂的電影裡有一種預先想象的感覺,比如《易》和《彜》。而這種無意識從《愛之歌》開始變得更加有意識。在那之後,電影往往分為三兩部。

今天對我來說最糟糕的是螢幕是平坦和單一的。我看BFM和LCI7,我更喜歡LCI,因為上面的人的臉。我不時看到Serge July8,我以前就知道。我也看體育比賽。這些新聞頻道,無論是談論黃色盔甲還是地鐵罷工,都隻是一個平淡的反映。

7(A) 兩個法國新聞電視訊道。

8(新華社)——法國記者。

與Anna-Marie一起,我們是在瑞士的法國尋求庇護者,他們已經接受遵守瑞士法律。我們看法國電視,讀三本法國期刊:《共和報》和《查理周刊》。其餘的都消失了。我從未讀過瑞士期刊。我們不知道這是怎麼回事。我們作為尋求庇護者住在這裡,我們在這裡接受護照,在這裡接受一些法律。這很重要,因為在我看來,法國似乎是世界上唯一一個因其困難、内部問題、不滿、法律和法律而引起注意的國家,而沒有離開它們。在我看來,在這裡我們可以找到某種解釋,隻要國家還在做這些事情,就應該拍成電影。是以,用我們尚未發明的藥物或我們根本不想發明的藥物治愈疾病是不可能的。

你讀過今天的《自由新聞》嗎?它們是關于三星折疊手機的廣告?我感興趣的是,這個廣告是用一本書的概念制作的。我在最後一頁上輸入了這些單詞:"像書一樣打開","枕邊書","裝訂","封底","精裝","閱讀享受"。雖然它們是圖檔,但對我來說,這已經是一個文字圖像,他們已經坦率地向自己坦白了。在我的意義上,這一切都是關于:一切都變成了文本。手機是一本迷你書。文本一如既往地強大。在廣告中,它隻是文字。當您删除單詞時,您将看到顯示圖像和單詞的無能。

它們是扁平的。而且沒有機會"從正确的事情中做一些愚蠢的事情" 9.Selina說,最困難的部分是将平坦度放在一個深度。如果沒有深度,我們隻需将平地放在平地上即可。這是令人不安的。用我對你說的話來說,它沒有任何影響,就像我50年前想的那樣。

9 (UPI) -- 這裡最初的法國諺語是"把你的腳放在平原上"。"這意味着踩在泥地上,把事情搞砸。這裡的"平原"和前一句中的"平坦"是由同一個單詞plat組成的雙關語。

就是這樣,這就是我的情況。我感到迷茫,因為我覺得我是唯一一個。我從未見過一個偉大的作家說:"語言不是言語。"我唯一讀過的人是羅伯特·雷德克10,我以前認識他,他是蘭茲曼的朋友。語言不是言語,"他寫道,用語言表達出來。但這還不夠。是以唯一讓我感覺到的是畫家。有音樂家,但我對這首曲子不夠了解,是以我隻把它當作一種單一的政策,而不是一種整體政策。繪畫即将再次被說出來,直到印象派和稍晚的階段。

10:法國作家和哲學老師。

凱希爾斯:你把言語說成是一種行動。在《圖像之書》中,圖像上的動作清晰可見。

JLG:是的,但它在細節上。印象派和野獸畫是我個人的興趣。我的妹妹瑞秋(Rachel)是一位繪畫教授,她讓我了解了畢加索。"這張臉上有陰影和光線,陰影果斷而清晰地覆寫了它,使它看起來像兩張臉。她能看到我看不見的東西。繪畫總是存在,因為它們不是平坦的。在默片時代,有一部有趣的電影,劉貝倩的《小奶奶的扇子》。普雷明格對它進行了翻拍。劉北庚的電影是太空。舍勒 11...侯邁寫了一篇文章《電影,太空藝術》,因為我們總是說電影是時間的藝術。當我們比較這兩部電影時,普雷明格的版本隻是一個忏悔和文本,一個故事。如果我們把這對拿掉,我們不知道發生了什麼。但劉貝倩這邊,我們可以完全知道。失去權利和語言的絕對力量,它不能,就像這個三星廣告一樣。還有另一部這樣的電影,這意味着它來自演員的表演,特别是扮演羅斯霍巴特的女孩。

11(譯者):侯麥原名

卡希爾斯:弗蘭克·鮑沙的莉莉姆?

JLG:就是這樣。對我來說,沒有一個女演員能在銀幕上以總是表達某種東西的狀态來演戲。羅斯·霍巴特(Rose Hobart)的職業生涯并不好,因為她不會拍任何電影。如果我們把包奇沙的莉莉姆和弗裡茨·朗的莉莉姆進行比較,那就錯了!她身上有一些品質。我說不清。如果我是一個批評家,我會發現"天真"這個詞,這是不夠的。它不能說,它沒有任何意義:它可以看到。

Cahiers:Jean-Paul Sivrak最近的一本書("Why Rose")談到了她在這部電影中表演的奧秘。

JLG:是的,我讀過。她是獨一無二的。我們可以在一些女演員身上重新發現這些特質。阿黛爾·哈内爾有一定的品質,但電影并沒有特别好。

Cahiers:你今天對"語言"的懷疑,更多的是關于無聲電影,還是對有聲電影的開始?

JLG:不,不是特别。在Langalua 12,我們被教導要考慮Bausaki,Gareth,Wenay或Jill Grange的電影。當時我們隻有三四個人。萊維特、休谟、特雷弗和我。

Henri Langeluis(1914-1977),法國電影資料館的聯合創始人和策展人。

卡希爾斯:在《影像之書》中,還有杜富連科的《大地》中情侶作為一幅非常重要的畫面,在一個非常緩慢的正面和負面的打擊下,非常美麗,非常驚豔。在你看來,這對夫婦,以及"如果我們活着/但我們活着!"這段文字在沉默的圖像上的重要性在哪裡?"

JLG:這段文字來自Brownshaw。我很小的時候就讀了他的第一本書,大約十五、十六六六歲的時候,我試圖走得更遠,像其他人一樣,讀納迦,或者阿拉貢的《巴黎人》。我試圖用這段文字在《我們的音樂》中制作一組鏡頭,但沒有成功,我删除了它。應該做一個,聲音旁邊是圖像而不是真假3D的圖像内部。這符合"中部地區"的真正問題。伯納德·艾森希茨(Bernard Eisenschitz)13問我:"但米德蘭茲是什麼?"我回答他:"這是愛。"但很少有人這麼認為。他們更喜歡談論邁克爾·斯諾的電影。

13(A)法國曆史學家和電影評論家。

凱希爾斯:當這一切打在女人的臉上時,我們聽到,"但我們還活着!""這就像終于走出了黑暗的森林。

JLG:第二部分,"快樂的阿拉比",對我來說,這是一種回歸現實,接受制作一部更平坦的電影。我們可以說,第一部分是記錄最多的,第二部分完全是虛構的,有演員,來自小說。我已經重讀了兩遍這部電影。第一次,我對自己說:"哦,還是太糟糕了,太糟糕了。"現在我對自己說,這應該很糟糕。我們更平坦。聲音也是,混音更多。電視的聲音無法分辨,就像一首交響樂,我們要求這些東西一直以相同的音量播放。糟糕的管弦樂隊指揮使情況失控。

Cahiers:你是說,一個更平坦的時刻對下一次複出是有效的嗎?

JLG:當俄羅斯人對德軍失敗時,他們開始進行新的攻勢。它們之間的差別是顯而易見的。德軍非常擅長局部戰術,但除了希特勒的、阿爾弗雷德·賈裡的戰略之外,沒有總體戰略。俄羅斯人終于削減了一個與他們以前不同的戰略,而且非常有效。

再見語言(Adieu au langage,2014)

卡希爾斯:是以這部電影的最後一部分是俄羅斯?(笑聲)

JLG:是的,我将永遠站在俄羅斯一邊。在《再見演講14》中,一個女孩說:"如果俄羅斯是歐洲的一部分,它就不再是俄羅斯了。"

14 翻譯通常被翻譯成"再見語言",但由于電影的标題使用了"語言"這個詞,是以本文使用了"再見的話"。

Cahiers:你一直都知道這部電影最終會以這種"溫暖的希望"結束嗎?

JLG:不,我做了幾個結局。我正在一點一點地擴充這部電影,因為我希望人們回想起我們看到的不是阿拉比的東西。最後的文字來自彼得·韋斯(Peter Weiss)的《抵抗的美學》(The Aesthetics of Resistance)。

凱希爾斯:你以前讀過他嗎?

JLG:不,但我認識他,因為他寫了劇本,Marla/Saad。為了這部電影,我讀了三卷《抵抗的美學》,1000頁。這是他自己的故事,從西班牙戰争開始,直到他結束飛往瑞典的航班,在那裡看到了布萊希特。許多人在制作電影時并行閱讀。新聞節目說"平行"這個詞,但他們實際上是在垂直說話(笑)。

Cahiers:你,更有可能說"正确"15點......你區分"對"和"和"。

JLG:是的,它是"位"和"旋律"。兩者在一起。我給妮可發了一個關于這個的謎語。就像斯芬克斯問了三個俄狄浦斯或三個安提戈涅謎語(編者注:妮可·布雷内斯,讓-保羅·巴塔吉亞,法布裡斯·阿拉尼奧16)一樣,我問了他們一個小問題(笑)。妮可用一個不同的典故回答了我,這讓我想到......阿納科斯蒂是大革命期間巴黎公社的上司人之一,在恐怖統治期間,他于1973年與埃貝爾18一起創立了音樂學院。這尤其非同尋常。兩個世紀後,這激發了我在"德國零"中上演一出戲的靈感。埃迪·康斯坦丁(Eddie Constantine)參觀了被毀壞的巴貝爾斯堡工作室的舊工作室,他問塞爾坦伯爵:"當黑暗降臨時,我們還會有音樂嗎?"塞爾坦,我讓他說出布萊希特的一句話:"是的,會有關于這種黑暗的音樂。"我問妮可,沒有告訴她這一切:'這個和那個之間有聯系嗎?她無法回答,因為這是非常私人的。但我确實進行了一些接觸并關閉了。靠近或遠離。

15:bit法是指音樂創作使兩個聲音同時發出,彼此的旋律彼此獨立和聲。它也意味着"同時"。

Nicole Brenez,見1,制片人。Jean-Paul Battaggia,制片人。Fabrice Aragno,瑞士導演,Godard的編輯。

Anaxagoras Chaumette, pierre Gaspard Chomet.

18日(新華社)——雅克·赫伯特(Jacques Hébert),法國大革命期間的記者。

卡希爾斯:把"遙遠而合适"的現實放在一起,正如《威爾第》所說。您同時編織多條線。

JLG:是的,波斯地毯很像這樣。波斯地毯上到處都是字形。

19(P.C):法國詩人皮埃爾·勒威爾第的一首詩。采訪者在這裡提到這首詩,是因為詩人在詩中讨論,形象的誕生是由于"兩個或多或少遠離現實,彼此靠近",與前一個相親相識。戈達爾經常引用這首詩。

卡希爾斯:例如,約瑟夫·德·邁斯特(Joseph de Meister)在《圖像之書》(The Book of Images)中的台詞——當他說宇宙法則時,那些可怕的句子是做什麼的?摧毀?

JLG:我根本不認識他。我因為一篇文章而意外地遇到了他。這一切都令人難以置信。他當時是法國駐聖彼得堡大使。我對自己說,有機會談論戰争。

巴巴羅薩1941:絕對戰争

卡希爾斯:他甚至談到了大屠殺。這是一個絕望的時刻,但也是一個免除責任的時刻,因為人類被宇宙的法則所束縛。

JLG:第二次世界大戰仍然從不同的角度被廣泛研究。我正在讀一本非常厚的書,巴巴羅薩1941:絕對戰争(編者注:Jean Lopez,Lasha Otkhmezuri),關于德國入侵俄羅斯。這場戰鬥隻不過是文本對抗,士兵的日記和官方聲明之間沒有差別:隻有文本反對文本。斯大林每說一句話,就會有一萬人死亡。希特勒也做了同樣的事情。我不會說複數"chevaux",因為在那個時候有一個"cavalerie 20"。正是出于這個原因,我有時會展示一匹掉落的馬。

奇點是指一個機關(馬戲團或軍隊)中的所有馬匹。

卡希爾斯:你提到了馬,這很有趣。當談到你的電影的一些演變時,你的電影中有越來越多的動物:Roxy,再見的話中的狗,電影社會主義中的鹦鹉,貓和羊駝......

JLG:是的,它一點一點地變成了這樣。我曾經有一隻我非常喜歡的狗。羅克西讓我想起了它。我給了安妮·維亞澤姆斯基一隻狗。那裡總有一些東西,現在,那就是動物。我完全支援L214法國動物保護協會,盡管我沒有參與其中。

Cahiers:動物凝視對你來說似乎很重要。在電影社會主義中,你把鏡頭對準羊駝的頭和它的黑色大眼睛。

JLG:狗和演員之間沒有可比性。傳說上帝讓猴子說話,猴子說:"從不。"我們了解猴子。上帝給他們留下了手勢。狗也會感到困惑,令人愉悅,開放,除非它們直立準備戰争。電影社會主義的羊駝,我在離這裡十公裡的牧場上看到它,然後把它拿下來。當然是驢子。我非常欣賞驢巴塞特,雖然這不是布列松最好的事情,但他最好的是"死囚逃生"。

死囚逃脫(Un Condamné smort s'est?chappé,1956年)

Cahiers:你為什麼最喜歡這個?

JLG:因為在每一個鏡頭中,這部電影都忠于它的标題。這是一部以雙手開始的電影。我覺得我有團結,我用雙手開始這部電影是對的!正是這些手在尋求逃脫。而且,在每一個鏡頭中,相機總是試圖逃脫。一概。"處女的審判"是一個想法,但更多的是加強自己 - 保持原樣(它閉上雙臂)。他是逃脫的人。

《查理周刊》出版了弗朗索瓦·卡瓦納(Francois Cavanagh)之前的作品。在其中一篇中,他談到了馬消失在道路盡頭和眼睛裡。鳥類也是如此。最明顯的是狗,狗有一種人類沒有的,人類的凝視。這是獨一無二的。

Cahiers:《再見的話》中有一句很美妙的話:"狗是唯一愛你勝過愛自己的存在的人。"

JLG:那是裡爾克。或者必須有一個大作家,他想搬到别的地方......我和Roxy一起搬進來了。

21 (A) 裡爾克于1919年移居瑞士,直到去世。

Cahiers:如果語言是一個秩序的詞,可以激發一千個單詞,那麼圖像之書的工作是什麼,讓我們以不同的方式傾聽?

JLG:或者忘了它。或者它觸發了這樣一種想法,即圖像中有一個詞,海德格爾已經走向但無法走得更遠的話語,這個詞偶爾可以被詩歌所觸及。比如蘭博。

Cahiers:最後,Anna-Marie Mieville說我們不夠聽。它是在聽世界說話嗎?

JLG:這不一定是關于傾聽世界,如果從某種意義上說,我們隻是在做一部不幸的電影,到處"傾聽"。

卡希爾斯:傾聽動物、自然...

JLG:是的,或者完全不同的東西。社會學家/哲學家埃利亞斯·卡内蒂(Elias Carnetti)以其關于大衆的着作而聞名,他說,人們永遠不會擔心讓世界變得更美好。早些時候,他說這片土地"被信件淹沒了"。他正在以他的方式支援我。當我們談論語言時,我指的是字母表中的字母,而不是柏拉圖的《簡22章》。

22: 信件和書籍是文學的雙關語。

凱希爾斯:那文字呢?

JLG:言語,而不是要說的話,隻能被揭示或聽到。從技術上講,電影可以做到這一點。無論如何,算法都無法嘗試。對我來說,文字就是魯本斯的畫作《被詛咒的秋天》。

當然,我用文字來回答技術問題。但是我該如何煮雞蛋呢?第一個這樣做的人沒有言語來形容它。在我的下一部電影中 - 我認為我做不到,我太老了,而且在電影情境中我還有一些事情要做 - 有一組場景讓我重新思考Nissfor Nipps。我讓妮可問她關于她在美國國家電影藝術與科學學院的學生的情況。當Nissefol Nipps設法在他的窗戶旁拍下第一張照片時,他怎麼想?我們今天能想象它的内容嗎?他有沒有對自己說:"我剛剛做了什麼?"而我們,我們認為他今天做了什麼?"他到底做了什麼?然後他花了很多時間修複這張照片,這就是達蓋爾和他一起戰鬥的原因。我把這套鏡頭稱為"固定的想法"23。

23(p.g.)"固定概念"作為具體表達。

我突然又談到了德俄戰役,因為那是我的童年,沒有人告訴我。我很想知道當時人們生活在什麼樣的世界,甚至在瑞士也是如此。"固定的想法"來自于此。我試圖用"固定"的理念找到其他固定點:軍隊的問候,站起來,等等。

尼普斯是怎麼想的?我沒有确切的答案。今天的電影制作人認為,當他們按下開機按鈕,拍攝蘋果樹或罷工時,他們有一個真實的時刻。離這裡不遠的是一個電影節,在尼永,名字是"現實觀"。尼普斯應該考慮一些事情。電影與攝像不同。盧米埃爾兄弟在拍攝工廠大門時,遠沒有想到同樣的事情。他們是否認為他們已經找到了一台機器,一旦我們按下它的開機鍵,我們就得到了現實?然後我們寫大量的文字。這是真的嗎?這是現實嗎?劇情片?記錄片?然後我們看到這都是假的。我們看到的仍然是語言的邪惡。從18世紀到現在,所有戰争都是提前宣布的。因為文本是完全強大的。我們繼續宣布,我們發表一項宣言隻是為了當選。

凱希爾斯:現在我們總是在宣布災難。有一些世界末日的欲望。

JLG:但是好萊塢可以對這種對災難的渴望說些什麼。在我與24名抵抗運動人士的談話中,讓我感到震驚的是-人們總是"震驚"(笑)-他們說我們當時不能拍電影,而且沒有錢制作25部電影。但它可以在倫敦拍攝。這樣的事情是存在的。美國人開槍,法國人不開槍。我曾經試圖與Stefan Ethel 26談論這件事,他經常與為巴勒斯坦工作的活動人士在一起。他也是啟發"Zu and The Occupants"的夫婦的兒子。我通過我的朋友Elias Sanbar27問他。但他當時并不在乎。正是文本、宣言、小冊子和詩歌構成了抵抗運動。我不确定,但當時在瑞士釋出了很多文字。阿拉貢的詩歌以La Baconnière和Neuchâtel28的版本出版。我的法國老師,因為一名法國戰俘生病而取代了他,他對我們說:「我不知道該告訴你什麼,但我會讓你們閱讀我們正在悄悄印刷的法文文本。"在詩歌中,我們仍然在讀何塞-瑪麗亞·德·埃雷迪亞,勒貢特·德·李爾,特奧菲爾·戈蒂爾29;他還要求我們閱讀阿拉貢的"悲傷收藏"和保羅·艾魯亞的"自由",一個是古典的,另一個是自由的。這些讓我"印象深刻"。

24 :: 指第二次世界大戰的"法國抵抗運動"。

25(a) 指戰争時期。

26 法國外交官、大使、人道主義者。第二次世界大戰期間集中營的幸存者。

27(A) 巴勒斯坦曆史學家、作家、外交官。巴勒斯坦教科文組織大使。

28(譯者):瑞士出版社

29(譯者):都是法國高中詩人

30 :: Beale de Ronza,法國詩人。

Cahiers:文字和詩歌是一回事嗎?

JLG:是的,但有兩種不同的政策。

Cahiers:與詩歌相比,演講的政策是什麼?

JLG:詩歌就是寫作。文字實際上無法書寫。它可以被繪畫,唱歌,吟唱,展示。黃背心,更像是一種言語。正是出于這個原因,四分之三的新聞播音員不知道該說什麼語言。

凱希爾斯:為什麼黃色盔甲是演講?

JLG:因為它實際上不能說。播音員問了一個問題:"是的,你沒有上司?"好吧,你不知道你要求什麼?他們回答說:"你什麼意思?""

凱希爾斯:是以言語不會說話?

JLG:這就是Belle說的:"我們可以說一切,除了我們做的事情不能說",即使你談論你自己的日子。除非你活了十五年。

Cahiers:你和你的狗的關系是一個詞嗎?

捷爾傑:啊,是的!尤其是安娜-瑪麗,因為她是主人。或者這隻狗是安娜-瑪麗的主人。在羅克西之後,我們還有第二個,我們在一個難民營裡發現了它,一個西班牙難民。這很奇怪,很奇怪。它的兩隻前爪有點外向,因為它來自西班牙,我敢說這是國際縱隊營擔架士兵的靈魂轉世。它來到我們家,我們建立了自己的小難民營。它的名字是露露。

凱希爾斯:會是下一部電影嗎?甚至是一部短片來制作它?

JLG:還沒有。

再見的話 (2014)

凱希爾斯:有自然語言嗎?你經常引用拉穆茲的《我們中間的性格》31。我們還想到了博德勒的《應該》。世界是文字的标志嗎?

JLG:如果我經常引用它,那是因為我有興趣把它拍成電影,但它作為一本書還是更好的。我把它命名為電影史上的一章作為标題。災難的文字标志從未被認真對待為災難的标志。我們從來不會說,"為了不發生戰争,我們應該怎麼做?"今天,我們終于看到自然環境越來越糟糕,我們開始做一些事情。但是因為它都是文本性的,是以它并沒有特别說服我,否則它的電影指向海平面上升或冰川融化。但這些都是虛假的文本。

31:查爾斯-費迪南德·拉穆茲,《黑道具》

Cahiers:你很有興趣提到四月份的《我們的"植物"關于花草樹木的問題。

JLG:是的,因為裡面有一些詞。這改變了電影評論的慣例文本,甚至是我感興趣的那些。這并不總是電影的形象:女孩看着男孩。

Cahiers:《圖像之書》中反複出現的Bekasin 32的形象的起源是什麼?

JLG:這個銘文是Bernardos的一句話。我給她看,這樣她就可以在法國出名。她很安靜,沉默不語。

32(譯者):貝卡辛,法國曆史漫畫系列《貝卡辛》的女主角。電影裡穿着綠色連衣裙和白色頭巾卡通的女人,一隻手一指。"那句銘文"指的是影片開頭關于貝卡辛的文字。

凱希爾斯:你感興趣的是她的姿态嗎?

JLG:我甚至沒有發現她沒有說話!安娜-瑪麗和讓-保羅33号引起了我的注意。我們在《阿拉比》的開頭再次見到了她,還有一句話:"我們所說的意義比我們所做的意義要慢得多。"言語比行動更耗時。

讓-保羅·巴塔吉亞,見16

卡希爾斯:那是在"靈魂鎖"的鑰匙之前。

JLG:就是這樣。這是關于"鎖定"一組新鏡頭的開始。我們将轉到另一件事。這将需要一些時間,因為思考總是比行動慢。

3革命,來自戈達爾的iPhone

卡希爾斯:《圖像之書》充滿了政治肯定:"我将永遠站在炸彈的一邊","應該有一場革命"......

JLG:"應該有一場革命。人們聽到的都是文本。人們不看圖像。一頭驢子和一卷膠卷被看到滾出來。如果中世紀的某個人看到這樣的畫面,他會把電影和一場革命聯系起來,他會說:"即便如此,還有一頭驢子在慢慢地走着。"我設定了三個,我相信三個:x3。

我現在把平闆螢幕看成是一種殘疾,尤其是在《再見演講》的3D之後,這隻是一個噱頭,一個噱頭,一種政策。安娜-瑪麗最令人印象深刻的電影之一是皮亞拉的《梵高》。我們在電影中感受到了不止一個空間,這要歸功于關于梵高的戲劇,以及皮亞拉本人就是一位畫家。重溫這部電影,你會發現它實際上有一個3D時刻。我會告訴你,我截獲了兩張照片(他向我們展示了他的iPhone)。梵高的哥哥和加塞爾博士來了。女仆出來了,迪特隆在她的前景中。在第一張照片中,有一個非景深,焦點落在了來的人身上。梵高走到女仆身後,拍了拍她的屁股,然後被打了一巴掌。3D感和空間感的出現,不是因為他的水龍頭,而是因為一個漂亮女孩臉上的耳光。女孩的鈴聲與她屁股上現有的拍打相呼應。3D感來自聲音。

莫裡斯·皮亞拉,梵高(1991)(前圖由戈達爾提供)

另一個鏡頭,在稍微向前的位置:兩個女仆看到了西奧兄弟的到來。在圖檔的一角是來訪的人群。突然之間,我們的印象是,這是在3D中拍攝的 - 這裡,有2D,有3D。雖然都是2D的。影片中有很多這樣的時刻。安娜-瑪麗和我都覺得電影圍繞着五六種場景:印象派、繪畫、巴黎公社、酗酒等等。此外,我們每個人都給皮亞拉寫了一封信。

Cahiers:這個比例是驚人的。

JLG:鏡頭内尺度關系和鏡頭變化往往有一些驚人的東西。電影,有時具有景深,實際上并沒有比例關系。愛森斯坦的電影有一種比例關系,但它是如此的破碎和重組,以至于我們再也無法注意到了。我也有一些照片(他繼續翻轉他的iPhone)。這是今天剛出來的手冊,我還沒有買。

但報攤的老闆會主動把它發給我。有兩張珍妮特的照片。我讓-保羅給我寄了一張這部電影的DVD。有一張小女孩的跨頁彩色圖檔和一張電影圖檔。我感覺到兩隻眼睛之間有很大的不同。我在這裡談論的隻是圖檔,有時它顯示了整部電影沒有顯示的東西。在第一張照片中,她看向她不知道的地方。我們說她在哪裡并不重要。但我不知道這是否是電影拍攝的。

凱希爾斯:是的,這是一部電影。

JLG:但它是一個圖檔鏡頭,而不是電影鏡頭。然而,第二幅圖像作為圖檔,是電影鏡頭。她看向人們讓她看的方向。我發現了眼睛之間的差別。首先,人們應該告訴她:"看看海浪。"有必要讨論電影圖檔和仍然可以保留為圖檔的圖檔之間的差別。如果我們不在杜蒙電影的評論中讨論它,我們就不會讨論它。特别是我覺得這部電影有很多長鏡頭和固定鏡頭。第一張照片,雖然不是美國演員羅斯·霍巴特(Rose Hobart)的照片,但在某種意義上與她相似。第二張照片,像Leia Seydou這樣的演員可以做到。但她無法得到第一個。"Janede"的小女孩能做到,因為她是一個十歲的孩子。但在第二張照片中,她是一名女演員。

Cahiers:第一幅畫,雖然不是電影畫面,但更"電影化"?

JLG:這是一個電影走走停停的時刻,它變成了一張照片,它變成了曆史。我以這種方式向人們展示。在我的電影中,有一個Avidon拍攝的夢露鏡頭。那是她體貼的剪影,黑白分明,美麗。這個鏡頭是它的一組連續鏡頭。我非常喜歡做這種比較。乍一看。因為第二隻眼睛和第三隻眼睛根本不是一回事。圖檔是第一印象。電影就是這樣。這就是為什麼我們要拍攝很多鏡頭。我們認為第18隻眼睛的印象一定會更好。

城市之光(1931)

或者像布列松一樣,在第六十隻眼。或者像卓别林在《城市之光》中那樣:第600個鏡頭,可以讓盲人女性複活。我打算做一個叫做"假新聞"的段落。我不知道它是否會被制造出來。我甚至不知道我是否會嘗試拍攝它。我想找幾個人去參加一個新聞節目,然後去他們家做一個故事,私下裡。但這個人其實是另一個人,而不是電視上的那個人。但我不認為有人會接受這個提議。也許當你剛剛拍完《蔑視》時,但不是現在。我不能讓演員扮演它。因為對于演員來說,下一步要高出兩倍。我需要著名的定理x-3-1來消除兩個(他繼續翻開他的手機)。

x3 x1,來自戈達爾的iPhone

Cahiers:你用手機作為圖像的記事本嗎?正如我們在Isil-Lava電影節宣傳片中看到的那樣,我們在"圖像之書"之後執導了這部電影。

JLG:啊,是的,他們邀請了我。拿着吧,這是"語言之惡"的好照片:一個蛇形的生物從嘴裡鑽出來(編者注:這是《思想》雜志蜥蜴語言的封面,我們在随後的照片中拍攝了這張照片)。然後這個,這是一幅自畫像(18頁),隻用iPhone畫。

Cahiers:你如何開始處理假新聞?

JLG:我會像一個考古學家一樣,隻在特定地區工作,而不是在其他邊界工作。他們隻收集某些東西,就像我的叔叔西奧多·莫諾34(Theodore Mono34)一樣,他在沙漠中收集石頭和樹枝。讓·吉恩在《愛的俘虜》中說,為了找到一個形象,你必須去沙漠。

34 法國博物學家,探險家。

Cahiers:在4B劇集的結尾,當我們走過電影史失落的森林時,在我們手中的一朵黃玫瑰的圖像中,我們重新獲得了我們的道路。

JLG:這是對白玫瑰的引用,Schorr兄弟姐妹所屬的團體,以及1943年被處決的德國反叛組織。

卡希爾斯:經文說,如果一個人在睡夢中經過天堂......

JLG:這是博爾赫斯的文本。在越過天國後,作為他去過那裡的證據,他會得到一朵玫瑰。

凱希爾斯:"如果一個人在睡夢中穿過天國,有人給了他一朵花作為他去過那裡的證據,他醒來後發現它在他的手中,那該怎麼辦?我就是那個。"在《圖像之書》中,我也有同樣的感覺。影片最後,黑暗的螢幕上帶着"溫暖的希望",就像你放在我們手中的東西。

JLG:因為這部電影對戰争想得太多了,我不希望人們對我說,"這有點悲傷。"避免彼得·魏斯(Peter Weiss)的文字,它隻談到了不幸和沮喪。我喜歡的是一種克服。

Cahiers:就好像你真的試圖在現實中産生影響一樣。

JLG:你就是這麼想的。但我不這麼認為。我喜歡引用作者丹尼斯·德·魯日蒙(Denis de Rougemont)的話說:"在希望中,我們還活着。"讓我發笑的是,他補充說,"但這是真的。"

Cahiers:為什麼在"Happy"中以"The Mask"結尾?

JLG:我們仍然很高興。

凱希爾斯:我們仍然在深淵中跳舞。

JLG:是的,我們充滿希望。

卡希爾斯:在《快樂》中,說希望更像是一種幻想。

JLG:在Moposan的小說中,一個男人被帶回家中,他的妻子摘下了他的面具。人們看到一個想要享受更多生活的老人。

Cahiers:這既是希望,也是幻想。這總是辯證的。

JLG:是的,辯證。在《電影社會主義》中,薩特有一個美麗的文本,辯證法既是"充分的"又是對立的,"無"的是對立的。在《再見的演講》的開頭,薩特對哲學的定義還有另一段文字:"哲學是一種存在,它在于它的存在,質疑它的存在,并暗示着另一種與它自己的存在不同的存在。"既左又古典!"我是少數幾個認為薩特最美麗的文字是關于繪畫的人之一。在一篇關于五十年代和六十年代畫家拉普紮德35的段落中,他寫道:"憤怒并沒有傳達到他的筆端。"這與我長期以來對所謂的鬥争電影(cin?mamma)的看法是一緻的。四分之三的鬥争電影,其憤怒還沒有達到筆尖。

Robert Lapoujade,法國畫家和電影導演。

36 :: 法國左翼電影運動中的一種電影。

我們上了樓。樓上是戈達爾的一系列辦公室和編輯室。在編輯室的深處,我們發現書架上擺滿了書籍和DVD。在架子的腳下是一幅"語言的邪惡"的形象:蜥蜴從嘴裡鑽出來。書架的一側是讓·科克托(Jean Cocteau)收藏的VHS,其中包含俄耳甫斯的遺囑,這是"最接近圖像之書的電影",戈達爾對我們耳語道。

"這是下一部電影的劇本,名字叫劇本。在每個書架上,都有一個段落。這是影片的六段。現在它完成了。這就像一個戰鬥序列。我們不會再更改它。花了六個月,一年的時間。De Natura Rerum , Akhenaton , ' s Councillors ( Le député d ' Arcis ), Fake News , Fixed Ideas , And Avec Bérénice)。《參議員阿爾西》是巴爾紮克的一部小說,講述了省外選舉的故事。"阿肯色州",像這樣形成休息。這是納吉布·馬赫福茲(Najib Mahfouz)的一部美麗的小說,可能改編自另一部電影,講述了一個孩子調查創造唯一神的法老阿肯那頓的故事。"

在辦公室裡,戈達爾給我們看了他的電影書。

"這是一個六段的劇本。封面是帕拉熱諾夫的一幅畫。"在最後一章"與貝倫尼斯在一起"的頁面上,我們發現了可可在《查理周刊》上繪制的伊曼紐爾·馬克龍的諷刺漫畫,兩側是拉辛的悲慘摘錄,用修正液略有改變,"一年中,一年中,我們遭受了多大的折磨,/成人,我們遭受了多大的痛苦?"(将"海"魚改為"苦澀"的阿梅)。

Cahiers:你在"Cin?tract"時期與畫家Gera Froome合作。

JLG:他試圖讓我學習畫畫。我很想,但後來我發現他的畫非常系統。我們制作了一部關于血液流動的電影。最近我忘記了我要說的話...随着年齡的增長,我四分之三的話語從我身邊消失了。它們曾經被反複使用。然後他們偶爾會回來一會兒。我真的不相信他們,更是如此。

凱希爾斯:這還不錯!

JLG:是的,這還不錯!我不在乎。如果我無法弄清楚,我可以直接上床睡覺而不去想它。如果他們想回來,他們會的。我重讀了米什利的《法國大革命史》。逮捕法布爾·德格蘭廷。正是他制作了革命月曆37。他是一位詩人和劇作家。我甚至不記得"下雨了,下雨了,牧羊姑娘"的頭幾句話。現在我記得...

該曆法在法國大革命期間采用,後來又采用法國共和曆法(calendrier républicain)。它是由數學家Joseph Lagrange,Gaspar Monge和詩人Fabre de Grandin開發的。

"It's Raining, It's Raining, It's Sheep Girl"是一首著名的法國歌曲,出自Fabre d'Aglantin 1780年戲劇"Laure et Pétrarque"的歌劇版本。

卡希爾斯:"秘密與法律",雅克·裡維特(Jacques Rivett)對海倫·弗拉帕特(Hélène Frappat)的采訪的标題(電影手冊第720号,2016年3月),出現在"圖像之書"中,正如你在電影的Revitt緻敬中所說的那樣,總結了它。萊維特處于一種秘密(私人)和法律(象征)之間的辯證法中。但我們覺得,對你們來說,《圖像之書》中的律法是一種無法長期持續下去的幻覺。亨利·方達(Henry Fonda)癡迷于在《少年林肯》(Young Lincoln)雜志上獲得一本法律書籍,三分鐘後,他來到了《不公正》(The Unjust)的木欄後面,因為法律/法律是不公正的。

JLG:我很欣賞萊維特的采訪。他們改變法律是為了讓它活着。我看得不像他那樣,至少在電影中是這樣。

延伸閱讀:秘密與法律的深度翻譯

卡希爾斯:你更像是一個反法者。

JLG:是的,但我喜歡規則,網球。

凱希爾斯:這不是規則,更像是規則,規則39!

JLG:人們對遊戲規則是一緻的。

39 "遊戲規則"和雷諾阿的"遊戲規則"是一個雙關語。

Cahiers:多虧了足球視訊,我們的印象是每個人都發現了圖像對規則的模糊性。

JLG:我總是支援裁判。我不相信視訊螢幕。我懷疑在裁判核實仲裁時,是否應該向他展示确切的鏡頭。一旦向他展示,人們就會說些什麼。還有第二種解釋。我更喜歡簡單的規則,裁判弄錯了,觀衆尖叫,等等。然後,如果一個目标被裁定為有效或無效,你隻能去下一個目标。

我喜歡足球的原因是它将我與我的童年聯系起來。我經常活在我十幾歲或更老一點的記憶中,說:"一開始更好。"我對今天發生的事情的興趣一直是'首先更好'的想法,就像辯證題一樣。現在太糟糕了/它更好/但也許現在沒有那麼糟糕。

Cahiers:你一開始就提到了法國的困難,這讓這個國家變得有趣。為什麼?

JLG:法國正朝着未知的方向發展。它将容納它所能容納的一切。它說,但它根本沒有感覺到。有些人可以看到東西,但不幸的是,他們除了寫書和拍電影之外什麼都不做。我或讓-瑪麗·斯特勞布,我們拍電影不是為了改變世界。我們拍電影是為了看點什麼,僅此而已。對我來說,施特勞布是某種被他的不妥協所雕刻的遺物,因為我們最終會接受它。他的電影不是平淡的,因為我們可以在連續深鑿的時刻感受到它。它太大了 - 就像米開朗基羅鑽他的大理石一樣。他關于塞尚或蒙田的電影,或者他的最新電影(編者注:"湖邊的人"),關于一個走私難民的沃州擺渡人以及托農和洛桑40之間的抵抗成員,如果有時很美的話,則更受人尊敬。

Tonon,被稱為Thoon-les-Bains Tonon leban,是法國薩沃伊省北部的一個小鎮,位于勒芒南岸。瑞士洛桑市位于勒芒湖北岸。

JLG:我發現法國和其他拉丁國家比半北歐國家更有能力應對。北歐國家以自己的方式實作了他們的社會主義和資本主義。法國正處于颠簸之中。在彼得·魏斯(Peter Weiss)的書中,對德拉誇(Dellacqua)的《人民的自由上司》(Free Leadership of the People)進行了很好的分析。這不是關于高舉國旗的女人,而是關于一個戴着高帽子的紳士,一個中産階級的男人。這個角色促使我想起了《悲慘世界》中街上的英雄安喬拉,但事實并非如此,因為安喬拉是一個純粹的、勤奮的活動家,與羅曼·古皮爾(Romain Goupil)41相比,如果有的話。古皮爾,我在68年高中畢業後認識他,當時他創辦了高中生越南委員會。現在他在BFM和LCI上。在彼得·韋斯的書中,作者本人是一個在西班牙國際專欄中幸存下來的德國人,他來到巴黎時做的第一件事就是去盧浮宮。他看到那個穿着中産階級服裝的男人拿着步槍,但沒有開槍。根據Weiss的分析,他對拍攝與否猶豫不決。他打算參加示威活動。他有共鳴,但他也有膽怯。像情感教育中的弗雷德裡克·莫羅一樣,他在1848年幫助了國家自衛隊。他認出了那裡的一位老朋友。福爾貝的這句話很精彩:"弗雷德裡克驚呆了,認出警察就是塞内卡。"塞内卡曾經是一個左派。然後是精彩的蒙太奇:"他又踏上了他的旅程。" 42

這啟發了我,在第一部分之後,我以"Happy Alabi"開始了遠東。

41(法新社) - 法國導演,一位政治侵入性的前學生領袖和托洛茨基主義活動家,支援馬克龍的選舉。

這兩句話是一章的最後一句話,也是下一章的第一句話。這裡的"他"指的是英雄弗雷德裡克。

Cahiers:這部電影是一段旅程,自從我們上車以來,我們一直在火車上。

JLG:是的,我讀過一篇評論,上面寫着"關于火車的那段神奇的段落"。他們談論的是火車本身,而不是它去哪裡。

克裡斯蒂安·麥克雷(Christian Macrae)《時鐘》(The Clock)

Cahiers:是的,例如,當代藝術家可以毫無意義地收集一堆火車圖像,就像克裡斯蒂安·麥克雷(Christian Macrae)在《時鐘》(The Clock)中的時鐘圖像一樣。

JLG:我讨厭它,但人們喜歡它。這是一個戀物癖的集合。超現實主義至少是對拼貼畫的尋找。

Cahiers:是以在藝術家的作品中,缺乏融洽的關系 43.

JLG:我從未見過政府在電影中表達出融洽的關系。它們可能會被交給電影制作人來寫作。如果是魯芬,他可以。在那些日子裡,他們本可以找到克裡斯·馬克。他真的很擅長報道。我更關心融洽關系(報告協會)的哲學和科學。在學校,有一個叫做報告員的小工具。我,我被稱為"卑鄙的報告員",因為我擊中了标簽。在我看來,法語的邪惡本質似乎具有一些使其比其他語言更有趣的品質。

43: 本段的開頭将與"融洽"這個詞的多義雙關語有很大關系。譯者将翻譯相應的含義,同時标記出所有涉及雙關語的原始文本。

44:弗朗索瓦·魯芬,法國記者、電影制片人、作家和政治家。

Cahiers:法語是否更加多層次和模糊?

JLG:有很多協會(融洽的關系)。在這些連結中,我們可以找到更多"遙遠而公正"的東西,正如《威爾第45》所要求的那樣。最近,我在DVD上重新觀看了之前的兩部電影,我認為這兩部電影預示着我目前所處的位置:新浪潮和美國制造。美國制造,因為我的拍攝方式,我不太喜歡它。這部作品都是為了取悅Bolegarde 46,它與"I Know Her One or Two"同時拍攝。有點迎合這種感覺,一個半小時的漫長,拖延的段落。現在我把它看作是一部繪畫電影,隻是一部又一部電影,一部無政府主義的左翼激進主義- 我不知道它是什麼......腳本。相比之下,新浪潮隻是文本。我有一些人尋求幫助,赫夫?Duhamel,幫助我收集有趣的句子,或者用他的話說,"令人震驚"的句子。但除此之外,别無他法!

請參見 19

46 (譯者)Georges de Beauregard,法國電影制片人。

新浪潮(Nouvelle vague,1990)

凱希爾斯:新浪潮不是别的...有光,有自然,有漲潮和退潮。

JLG:是的,有反手投籃。但這是一部幾乎完全是文本的電影。

Cahiers:在《圖像之書》中,"Happy Alabi"以幾張像海洋一樣的大海精彩鏡頭開始。你在《再見的話》中重新拍攝了湖後的大海,以蘭博的《太陽之海》結束。

JLG:是的,但這是評論家對藝術家作品演變的看法。我在拍攝時不會想到這一點。

凱希爾斯:在《電影社會主義》的開頭,它是一片像石油一樣黑暗的海洋。你是為數不多的海洋畫家之一。

JLG:雖然這是後印象派。愛潑斯坦和弗拉哈迪也是如此。

Cahiers:誰讀過阿爾伯特·科塞裡(Albert Cossery)的《沙漠中的野心》(Une ambition dans le désert in the Desert)一書?

JLG:Jean-Pierre Gos,我看到他在洛桑的一家劇院演出。他主演了我的一部小電影《自由與祖國》。我甯願找另一個演員,但這就是我告訴他的。我和他之間有一個過渡過程。他的聲音來到我身邊的方式總是讓我感到有點不舒服。像所有播音員一樣,他的聲音每次說出來時都會上升。我更喜歡像句号一樣保持聲音。演員對句子閱讀知之甚少。分号根本不起作用。他們無法分辨冒号、分号、句點和逗号。這應該是四種不同的音調。這些是一些老演員,比如艾倫·庫尼(Alan Cooney),他們對此了如指掌。

Cahiers:你還相信公制規則嗎?

JLG:很少,但這個我會的。

Cahiers:"絕望的希望",其中咳嗽标點符号特别強大。

JLG:這是無意的。我隻錄了兩次,因為我談論的是幾乎相同的文本,并且重複了一首曲目。就在那之前,這是馬克思和恩格斯關于尤金·蘇的一段文字(笑),我們完全不明白。

凱希爾斯:實際上...

JLG:使用适當的裝置觀看,聽聽左邊的頻道怎麼說。讓我們把它寫下來。然後聽聽正确的頻道怎麼說。我們把它寫下來并進行比較:"啊,是的,這不是同一個文本。"還有另一件類似的事情,關于羅伯斯庇爾在國家公會的演講,這是由斯特利奧·洛倫齊(Stellio Lorenzi)拍攝的。在那些日子裡,電視還不錯。

47 法國大革命政治家,雅各賓獨裁政權事實上的最高領袖。

卡希爾斯:在電影中,你翻拍了特雷弗、休谟、安德烈的照片。然後有三個人在一起。

JLG:對我來說,這是三個人的新浪潮。少了胡吉爾不在手冊中,但他是一個孤獨的新浪潮。Schiabrough就在這裡之外。

凱希爾斯:甚至直到優秀的女性電影?

JLG:那一年我相信了他。但他更注重賣電影。特雷弗,我不禁數着他。Schapelle,盡管他寫了希區柯克48,但他隻是一個藥劑師。盡管如此,他還是拍了一系列令人難以置信的電影。有一次,我試圖找到基于西蒙娜·波沃斯(Simone Povois)小說的《雙重間諜》(Double Spy)。我以前對這部電影一無所知。

48(譯者):希區柯克與侯邁合著的專著。

讓-皮埃爾·莫奇

Cahiers:你有沒有感覺到Jean-Pierre Mochi的死?

JLG:其他的都很好。我非常喜歡他,而不是電影。我認為他們很好,因為他拍了這些電影。有一個我喜歡,但他不太喜歡它,"縫紉機"。

Cahiers:你經常在《手冊》中回憶起你的歲月嗎?

JLG:是的,這就是我的生活。

在樓上的第一個房間裡,我們發現這些畫作靠在收藏品底部的牆上。戈達爾把其中一幅放在桌子上:"這是我要去的十字花的水彩畫,但它是水彩畫。"我們提出給他拍一張照片:"是的,隻要你把倫勃朗或特拉斯克斯拿出來......"他走到窗前,和懷裡的特拉斯克斯合影留念。

卡希爾斯:這就是《圖像之書》的美妙之處。堆疊各種生命。你把它們都儲存在這裡。

JLG:我從第二本書《電影雜志》(Film Journal)開始,當時我在Galima Press工作,然後是Doniol Vakhous 49,我來到了50手冊。Doniol Vakhous是我母親在Victor-Durvey高中的童年朋友的兒子。我想他因為這段關系而歡迎我,但直到他被驅逐到瑞士我才知道。是我的母親幫助他穿越法國前往托農,讓他乘坐我們稱之為"聯合線"的摩托艇(我們曾經用它來度假祖父的房子)。直到Doniol Vakhous去世,我才知道這件事。我不反對《手冊》的編寫方向,他當時是巴贊的主編。

他是一個真正的"好人"。巴贊,我根本不認識特雷弗。我認識巴贊的時候,他是共産主義組織"勞工與文化"的負責人,就在國家美術學院的街對面。對面有一家小書店,由維特的魯昂朋友開的。這是一個我需要從中間添加一點的故事,一個從頭開始的故事,但所有這些故事我都一心想儲存下來。我和德拉克洛瓦畫中的角色一樣小心翼翼。我從我的一個叔叔那裡偷了一點錢,用來資助萊維特的第一部短片《四人組》。

Jacques Doniol-Valcroze,Film Handbook的聯合創始人。

事實上,戈達爾在這裡使用了"回歸"這個詞。

Cahiers:你覺得最親近誰?

JLG:萊維特。然後是特雷弗,但在他做淘氣之前。我不知道他當時是否和瑪德琳·摩根斯特恩結婚了。他在那段時間裡變得富有。Madeleine Morgenstern的父親是一家位于巴黎北部的分銷公司Cocinor的經理。當特雷弗寫《法國電影的一些趨勢》時,我開始和他一起玩很多。萊維特少了些。我們将在下午兩點去看電影,直到午夜才出來,因為這是電影院的永久時間。我會提前一兩個小時離開,萊維特會一直待到最後。荷馬有不同的生活。他是一名教師,住在索邦大學對面的一家小旅館裡。他的名字叫謝瑞爾,他開始把它寫成"Homma",以免讓他的母親知道他正在走向堕落的電影生活。這是三個截然不同的朋友。對于Scherer,我一直稱他為——,Rivett和Trevor,這是一種真正志同道合的關系。Scherer是少數幾個知道我愛哪個女人的人之一。我是唯一一個知道他喜歡前CNC51董事長(共産主義者)的妻子的人。

休谟比我大十歲,他制服了巴贊和皮埃爾·卡斯特。在《圖像之書》中,有一幕巴黎解放的場景。我們看到FFI52的背面,背着步槍,跪在地上和一個女人說話。對我來說,這個背靠背的人一直是皮埃爾·卡斯特。我希望這是真的。

51:法國國家電影和動畫中心。

52 :: 法國内政部。

凱希爾斯:我們覺得你們3000人當時沒有在手冊中讨論政治。

JLG:很少。這是關于電影的。即使是關于女孩的,這也是一個非常私人的讨論。我記得在阿爾及利亞戰争期間的一次,裡維特和我遇到了一輛在阿爾瑪廣場呼嘯而過的車輛,這輛車吹響了53号秘密軍隊的哨聲。我把它看作是道格拉斯·瑟克(Douglas Serk)的鏡頭,萊維特(Levitt)嘲笑我。當時,我無法在政治上定義手冊的成員。最好的定義是Stroub,因為他從一開始就在那裡。

53(a) 美洲組織,一個地下軍事叛亂團體,由阿爾及利亞戰争中的前軍官、"黑腳"中的極端分子和法國土地上的同情者組成。

卡希爾斯:你提到了法國的一些困難。你也看到,由于警察的暴力,2019年的情況正在惡化。人們感受到了一種警察力量的擴張。

JLG:它已經變得非常嚴重,它已經消失了。但說到這裡,我會留在電影中。我是瑞士人。我不能在法國投票,是以我作為一個外國人來到這裡。法國的一支瑞士旅...但你說的是警察權力的擴張,這在任何地方都是如此。俄羅斯比法國更糟糕。我一直害怕警察和兵役。我不反對炸彈,我反對軍國主義。人們忘記了我在《圖畫書》中說過,"我在炸彈的一邊",當時一個男人正在撫摸一隻羚羊。人們不再将文本與圖像相關聯;我不知道圖像是否與文本交叉,或者文本是否與圖像交叉。

Cahiers:我第一次看到它是一種觸摸。我第二次看到這幅畫時,它被文字弄髒了。我也看到了對羚羊的恐懼。

JLG:為了參加考試,最好複習兩到三次。在剪羊毛的時候,我沒有看到你說的那種意義上的羚羊的恐懼。它很搖晃,但就像我們撫摸狗時它們會搖晃我們的身體一樣。我們的狗,老西班牙擔架,我們每周三天把它帶到俱樂部。我不知道為什麼,但它喜歡對着月亮嚎叫。我們不知道是不是因為它從過去吓到它了,因為它曾經是一隻流浪狗。我們不知道是因為它快樂,因為它喜歡這個地方。而且,它特别暴力。它必須像傑克·倫敦的小說一樣向月球生長。

我最近看了一部短片,Rozier's Naughty Schoolboy。這基本上是第一部環保電影,遠遠早于其他人。這是一部關于抵抗文明的電影,就像梭羅一樣。我支援抵抗,但我在電影中支援它。有一段時間,我相信我可以照顧世界的業務。當安娜-瑪麗責罵我時,她會對我說:"去世界,進行你的革命,而不是在今天的咖啡店裡!"(笑聲)。

Cahiers:特别是,你應該保持幽默感。

JLG:我們也看到《查理周刊》很難找到另一位漫畫家。我一直認為威廉54是非凡的。如果人們還沒有陷入一種太黑暗的痛苦,不如說:"這是一個美麗而悲傷的時代。"

法國荷蘭漫畫家伯納德·威廉·霍爾特羅普(Bernard Willem Holtrop)以其政治暴力和性行為而聞名。

卡希爾斯:這個時代是美麗而悲傷的,但藝術和藝術理念也受到技術崇拜的攻擊。

JLG:資本主義宣揚個人——它試圖通過廣告征服的個人,但同時又保留了自己。是的,這很可悲。一個人必須有很多哲學思想,或者像埃德加·莫蘭那樣有很多熱情,才能認為一切都很美好(笑)。有害的東西是存在的,就是人們總是想發明和創造欲望。停下來。

我正在讀一本我不太了解的數學書,關于Georg Cantor。他離開了這個團體,有點瘋狂。他緻力于思考數學的無限性。這種想法提出了許多問題,并成為一種文本。我很想在不了解數學的情況下了解數學史。Husser曾經問過:"無限的整體比無限的部分大嗎?"對我來說,這沒有任何意義,它隻是文本。你為什麼不看看莫奈的畫呢?

我有一個關于19世紀挪威數學家尼爾斯·亨裡克·阿貝爾(Niels Henrik Abel)的項目。據信他已經五次發現了方程55。我,一個陷入第二個等式的人,思考着這裡有一些東西需要了解。他來到巴黎,将他的定理送出給科學院的數學家Kirsty,但後者并沒有引起太多關注。他從挪威徒步而來,然後徒步離開。最後,他證明了五個方程的根解是不可能的。從那時起,就有了亞伯獎,就像菲爾茲獎一樣。我想拍一部關于他的旅程的電影。在路上,他一路證明了他想在巴黎展示的東西,在回來的路上,他開始證明這一點。

事實上,亞伯證明了五個方程的根是莫名其妙的,并在橢圓函數的研究中提出了阿貝爾方程。

在激進主義的時代,我們對自己說,"不要再用另一個詞來宣布越南戰争。"但是,我們仍然完全"不在筆端",但我們正在嘗試。我們有畫筆和顔色。我曾經提議在北越南拍一部電影。人們從轟炸中撤離。人們從一個正在學習Belle nis 56的班級撤離。然後我們把它藏在一個地下防空洞裡,繼續上課。最後一個鏡頭是他們繼續研究貝萊尼斯:"我們在一個月,一年内是多麼的折磨"......隻是這裡感覺不好,太戰術了,太精确了。但拉辛作品中的這段話将出現在我的下一部電影《劇本》(The Script)中。我會考慮如何把這些一點一點地放上去,如何讓河流逐漸進入河流,如何沿着這條路走下去。

56:劇作家讓·拉辛的作品。

受訪人 Stéphane Delorme, Joachim Lepastier

9月18日于巴西爾

深度聚焦 DeepFocus 是 Today 的頭條新聞